Fragment Commencement n° 5 / 16 – Papier original : RO 63-2

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Commencement n° 220 p. 77 v° / C2 : p. 103

Éditions de Port-Royal : Chap. XXVIII - Pensées Chrétiennes : 1669 et janv. 1670 p. 246 / 1678 n° 19 p. 238

Éditions savantes : Faugère II, 172, II / Havet XXIV.16 ter / Michaut 169 et 170 / Brunschvicg 237 et 281 / Tourneur p. 225-4 / Le Guern 144 / Lafuma 154 et 155 / Sellier 187

______________________________________________________________________________________

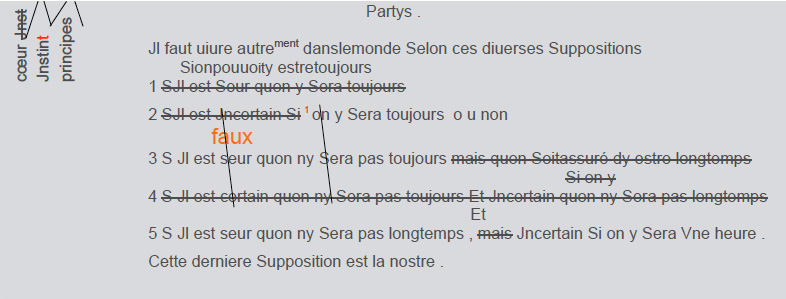

Transcription diplomatique (les additions sont signalées en couleur orange)

1 Il est difficile de dire si cette formule est soulignée ou barrée.

Genèse de l’écriture du texte intitulé Partis

Le texte contient initialement 5 propositions. Les premières sont construites sur une combinaison simple :

1. S’il est sûr qu’on y sera toujours

2. S’il est incertain si on y sera toujours ou non.

Les propositions suivantes apportent des variantes à l’aide de suppléments. Les propositions 3 et 4 sont identiques pour le commencement, la différence portant seulement sur la seconde partie de la proposition.

3. S’il est sûr qu’on n’y sera pas toujours, mais qu’on soit assuré d’y être longtemps.

4. S’il est certain qu’on n’y sera pas toujours, et incertain si on n’y sera pas longtemps

5. S’il est sûr qu’on n’y sera pas longtemps, et incertain si on y sera une heure.

Pascal effectue alors des corrections.

1/ Il apporte d’abord des modifications de détail aux propositions 4 et 5 : si on y sera au lieu de qu’on n’y sera pas (prop. 4) et et au lieu de mais (prop. 5).

2/ Il remplace la première expression, qui n’a aucun sens effectif, par une expression qui désigne une conduite réelle : Si on pouvait y être toujours. Cette correction vient nécessairement la première, avant les barres verticales.

3/ Il supprime la proposition 4 et la deuxième partie de la proposition 3, parce qu’elles contredisent l’idée, exprimée dans d’autres fragments de Commencement, que huit jours ou cent ans sont la même chose. C’est là-dessus principalement que porte le mot faux : ces propositions ne sont pas cohérentes avec le contexte.

4/ Il hésite à supprimer la proposition 2, sans doute parce qu’elle ne correspond à aucune situation réelle : il commence à en barrer le début, et décide enfin de supprimer les trois propositions centrales.

Seules subsistent la première, dans son deuxième énoncé, et la dernière.

Remarque

Selon G. Michaut, « faux » remplace « sûr » (situé dessous) et transcrit « 3. S’il est faux qu’on n’y sera pas toujours ; ».

L. Brunschvicg (note 1) : « [...] les quatre premières [propositions] que Pascal a barrées en écrivant en gros : faux. » ; pour Brunschvicg, « faux » s’appliquerait donc à l’ensemble des quatre premières propositions, ce qui supposerait que Pascal a ajouté la nouvelle version de la première proposition après avoir barré les quatre propositions.

Selon Z. Tourneur (note 3) la mention « faux » « porte sur tout le passage barré de deux traits verticaux ». Z. Tourneur ne tient pas compte du trait situé juste au-dessus de ce mot. M. Le Guern est d’accord avec cette interprétation (voir note 144 p. 555).