Les Copies des Pensées : description matérielle

La Copie C1 est un volume de 472 pages écrites recto-verso encadrées par 3 feuilles doubles et composé de 62 cahiers de taille variable (à la fois dans le nombre de feuilles doubles contenues dans ces cahiers et dans la dimension des feuillets : la hauteur varie de 34 à 35 cm et la largeur de 22 à 23 cm). Chaque cahier correspond à la transcription d’une unité séparée des autres.

Copie C1 p. 81 (bnf) |

Il n’est plus possible de donner une description matérielle complète du volume d’origine : en effet, la reliure a été refaite en 1970 pour renforcer la base des feuillets. La couverture et les pages de garde ont été remplacées par des pages récentes, et ne semblent pas avoir été conservées. Autre conséquence malheureuse de ce nécessaire travail de réfection : il n’est plus possible d’obtenir des images complètes des feuillets (Nous en proposons alors une transcription complémentaire). Par chance, Z. Tourneur a donné dans l’Introduction de son Édition paléographique en 1942 (p. 13), des informations qui permettent de remédier partiellement à ces inconvénients et de compléter les observations actuellement possibles : « Longtemps restés à l’état de brochures, comme le montre la couleur de la première page, ces cahiers ont été reliés, après 1731, entre deux feuilles au filigrane de Martel, Limosin, avec une couverture en papier vert sur simple carton, sans tranches. Le dos porte la mention Copie des Pensées de Pascal, sans date. » L. Lafuma a rectifié cette information dans ses Recherches pascaliennes de 1949 (p. 33, note 24), en signalant que le filigrane de la page de garde était MABARET LIMOSIN. Ce filigrane est celui d’un propriétaire-marchand, Mabaret (ou Masbaret) la Rue, de la région de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) ; il ne permet pas, dans l’état de nos connaissances, de savoir à quelle période précise il a été utilisé. Comme le montre l’ancienne numérotation des manuscrits, la Copie C1 et le Recueil des originaux ont été conservés ensemble à la Bibliothèque Royale. Leur couverture, d’une même couleur vert foncé, pourrait provenir d’un même relieur.

La Copie est composée de deux ensembles de cahiers qui commencent tous deux par une table de 29 titres présentée sur deux colonnes. Le titre Opinions du peuple saines est barré sur les deux exemplaires et le titre La nature est corrompue est signalé par un trait sur la première table. La première table est probablement une copie de la deuxième table qui a été ajoutée au début de l’ouvrage. Jean Guerrier a ajouté en dessous de la première table, le souhait que cette Copie soit donnée à la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés : Sil arivoit que je viens a mourir il faut faire venir a st Germain des prez ce present Cahier pour faciliter la lecture de loriginal qui y a ete depose fait en labbaye de st Jean d’angely ce 1 avril 1723 fr Jean Guerrier 1

|

1 Jean Guerrier était un cousin de Marguerite Périer, et Pierre Guerrier était un neveu de Jean. Selon L. Lafuma (1959), cette Copie a été donnée en 1715 à dom Jean Guerrier, prieur de l’abbaye de Saint-Jean-d’Angely, par Marguerite Périer, nièce de Pascal. Il s’appuie sur le commentaire de Dom Tassin, Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur, 1770, p. 786 : « Ayant engagé Mademoiselle Perrier [sic], nièce du célebre M. Pascal, à lui céder ceux [les livres] de la bibliothèque de son oncle, il les fit transporter à Saint-Jean d’Angély ; mais il envoya les manuscrits au Père Général à Paris. Il se réserva le manuscrit des Pensées de M. Pascal, parce qu’il en contenait qui n’avaient pas pu être imprimées. Il envoya ce recueil à Dom Alaydon Général de la Congrégation quelques mois avant sa mort. Afin de ne rien perdre de ce qui venait de la bibliothèque de Mademoiselle Perrier, Dom Guerrier fit faire des recueils d’une infinité de brochures & de feuilles volantes, & autres écrits qui se trouvaient parmi les livres. Il les fit relier proprement, [...]. » Selon J. Mesnard, OC I, p. 113, ce texte a peut-être été écrit peu de temps après que Marguerite Périer lui en a fait don (qui daterait donc de 1723 et non de 1715) ; le don à l’abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés a pu être effectif plusieurs années après. Selon Dom Tassin, Ibid, p. 788, Jean Guerrier serait décédé le 31 octobre 1731.

Chaque cahier a été constitué de feuilles pliées en deux et imbriquées les unes dans les autres.

Les filigranes présents sur les feuillets sont contemporains de ceux qui ont été observés sur les papiers utilisés par Blaise Pascal, et certains proviennent des mêmes papetiers. Ils attestent que la Copie C1 a été réalisée au maximum quelques années après la mort de Pascal.

Ces filigranes ont permis de constater que la deuxième table des titres (p. 189) a été écrite sur la même feuille que le dernier feuillet du dossier I (voir l’ordonnancement de C1 et de C2 ci-dessus)

Un feuillet écrit uniquement d’un côté, mais plié en deux, a été ajouté dans la Copie, p. 154, entre deux feuillets vierges situés à la fin du cahier Preuves de Moïse. Voir le fragment Laf. 292 (note), Sel. 741.

Le Recueil RC2 est un gros volume in-folio de 22 cm de large et 33 cm de haut, composé de 922 pages réparties dans 86 cahiers de tailles diverses. La plupart des pièces ont été massicotées, et seuls quelques numéros de cahiers ont été préservés. D’après J. Mesnard (OC I, p. 294), « ce volume a été formé par l’assemblage de cahiers ou groupes de cahiers primitivement indépendants. Beaucoup de ces cahiers portent, au bas de la première page, de la main du P. Pierre Guerrier, un numéro. Certains de ces numéros ont été rognés à la reliure et sont devenus peu lisibles. D’autres ont sans doute complètement disparu. D’autres n’ont jamais été portés ».

« [...] La reliure primitive était en veau du XVIIIe siècle ». Si les reliures de la Copie C1 et du Recueil des originaux ont pu été réalisées par un même relieur, il semble donc que ce ne soit pas le cas pour RC2.

La reliure a été refaite récemment en même temps que celle de C1. Elle porte au dos le titre Recueil. Les quatre onglets des pages 419 à 426 (cahier 30) ont été refaits ; la feuille paginée 399-400-401-402 (cahier 28), et les feuillets 403-404, 417-418 (cahier 29) et 427-428 (cahier 31) ont été montés sur onglet.

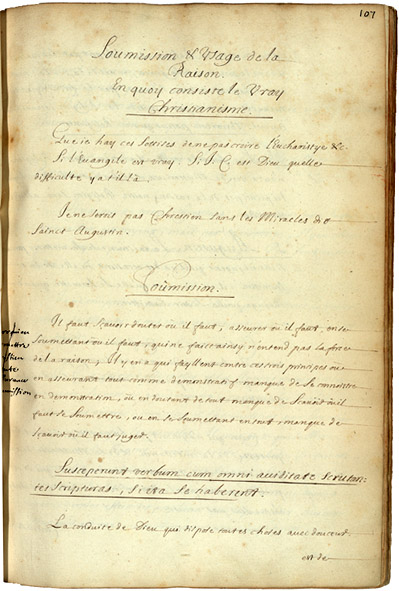

Copie C2 p. 107 (bnf) |

La Copie C2 ne constitue qu’une partie du Recueil RC2. Elle commence par une Table des matières semblable à celles de C1, suivie de la page 1, et se termine à la page 538 (les pages 532 à 538 sont blanches). C2 est suivie d’un cahier paginé 539 à 552 qui porte un essai de transcription de la liasse Que la Loy estoit figurative ; ce cahier ne fait pas partie de C2. La Copie C2 est composée de 135 feuilles réparties dans 35 cahiers, anciennement numérotés de 3 à 37, et contenant chacun 4 feuilles doubles (16 pages) imbriquées les unes dans les autres, exception faite du cahier 28 et du cahier 30 (deux feuilles doubles). Les quatre feuillets paginés 419 à 426 du cahier 30 étaient, selon J. Mesnard, montés sur quatre onglets. Le cahier 28 est particulier : il est composé d’une feuille double sans filigrane, et porte l’écriture de Pierre Guerrier, au lieu de celle du copiste habituel. Pierre Guerrier a aussi recopié un texte en bas de la page 467 v°, laissée vierge par le copiste et située au verso de l’unité X. Ce texte est absent de C1 et porte le n° 698 dans l’éd. Sellier (Laf. 973). La plupart des unités (liasses et dossiers) ont été écrites sans tenir compte des changements de cahiers. La majorité des feuillets est écrite au recto et au verso, sauf quelques pages laissées blanches de façon quasi anarchique. La Copie ne contient qu’un seul exemplaire de la Table des matières : cette table est écrite sur un feuillet coté B et porte la signature de Pierre Guerrier ; le verso est resté vierge ; la présentation des titres est, comme dans C1, sur deux colonnes, de longueurs et largeurs différentes. Le titre Raisons des effets a été ajouté par un réviseur dans l’interligne laissé par le copiste entre Opinions du peuple saines et Grandeur. Rien ne signale le titre La nature est corrompue. Tous ces cahiers, sauf le cahier 28 (voir ci-dessus), portent un même filigrane qui n’a pas d’équivalent sur les papiers de Pascal.

|

Principes de transcription

Les textes ont été transcrits lisiblement par un même copiste professionnel (non identifié), en respectant le même ordre à l’intérieur de chaque unité, et en suivant les mêmes règles de présentation.

Les pages sont écrites recto-verso et une réclame est ajoutée à la fin des pages, sauf en fin d’unités qui, elles, sont signalées par un ou plusieurs signes distinctifs (./. et S barré suivi d’un trait final). Parfois un texte barré ou un renvoi a été ajouté après ces signes.

Une grande marge a été prévue à gauche de chaque page. Les paragraphes sont aérés, marqués généralement d’un retrait de la première ligne (alinéa) de taille irrégulière, et assez bien alignés sur la marge de gauche. Les références bibliques sont présentées sans alinéa. Une des consignes était probablement de respecter les paragraphes : si le copiste changeait de paragraphe par erreur il devait combler l’espace au moyen d’un trait.

Les fragments sont, pour la plupart, séparés par des lignes blanches ou, plus rarement, par des traits de séparation.

La plupart des textes barrés verticalement par Pascal ont été transcrits et barrés verticalement d’un ou plusieurs traits. Les hésitations et les parties de textes corrigées, barrées horizontalement par Pascal, n’ont pas été reproduites, à quelques exceptions près. Les renvois ont été résolus (les notes correspondantes ont été intégrées au texte) ; les textes ajoutés en marge par Pascal sans renvoi ont été transcrits dans la marge de gauche et marqués d’un trait final.

Les titres sont centrés dans la ligne et écrits en gros caractères. Le copiste devait souligner les expressions latines incluses dans les textes et les titres d’ouvrages. Il semble garder toute liberté pour choisir les graphies, utiliser des capitales et ponctuer le texte.

Les choix du copiste dans C1

La première page des unités commence toujours sur un nouveau cahier. Si le copiste atteint trop tôt la fin d’un cahier, il réduit la taille de l’écriture et les interlignes, et supprime même les lignes blanches qui devaient matérialiser les changements de papiers (Voir p. 13 v°).

Les paragraphes sont parfois séparés par une ligne blanche qui correspond soit au trait de séparation de deux idées sur un même papier, soit à la volonté d’aérer le texte. Malheureusement cette présentation se confond avec les lignes blanches qui devaient séparer la transcription des fragment successifs, et ne permet plus de les reconnaître de façon certaine. Cette confusion et l’oubli épisodique de la matérialisation des changements de papiers nous empêchent d’utiliser cette Copie pour savoir si un papier a été coupé en plusieurs morceaux lors du collage dans le Recueil, et s’il était intact lors de la confection des Copies.

Les titres sont centrés dans la ligne mais ne sont pas soulignés. Exceptions : le titre est souligné p. 141 v° (Du péché originel, tradition ample du péché originel selon les juifs) et 197 v° (La nature est corrompue) ; le titre n’est pas centré p. 77 et 253.

... et dans C2

Bien qu’il n’ait pas la contrainte de passer à un nouveau cahier à chaque changement d’unité, le copiste commence en général la transcription d’une unité sur une page impaire (au recto d’un feuillet). Il existe cependant des exceptions, notamment lorsqu’il ne change pas de page entre deux unités : le dossier Miracles III (unité XXXIV) commence au verso du dernier feuillet du dossier Miracles II (unité XXXIII) ; le copiste a bien marqué la fin de Miracles II par les signes ./. et $. mais il a continué ensuite comme s’il ne changeait pas d’unité en ajoutant une réclame en bas de la dernière page et en écrivant au verso ; parfois il semble imiter C1 (ou peut-être C0) qui laisse deux ou trois pages blanches en fin d’unité : c’est le cas après Philosophes, Fausseté, Loi figurative, Perpétuité, Preuves de J.C., Dossier de travail (unité I), titre Miracles, Miracles I (XXXII), Pensées diverses I, II et III (XXIII, XXIV, XXV), Preuves par les juifs II et V (VII et X), Preuves par les prophéties II, IV et VI (XIII, XV et XVII).

Dans le cas de Pensées diverses IV (unité XXVI) p. 347 à 373, le copiste n’utilise que le recto des feuillets, et la page 356 (355 v°) ne contient qu’un paragraphe. Nous ignorons la raison de cette présentation.

Le dernier dossier, Preuves par les prophéties VIII (unité XIX), est terminé par trois signes ./.

Comme dans C1, l’ajout de lignes blanches entre les paragraphes ne permet pas de savoir de façon sûre où sont les changements de papiers, en particulier lorsque les papiers sont perdus ou lorsqu’il y a un soupçon de découpage post mortem.

Les lignes sont séparées les unes des autres par un espace régulier, plus important que dans C1 (une fois et demi environ) ce qui donne un texte plus aéré. Les titres sont soulignés. Exceptions : p. 34 (Tyrannie non souligné) et 489 (Daniel 2 non souligné).

La ponctuation proposée par le copiste diffère de celle de C1, et semble plus abondante.

Fidélité des deux Copies

Erreurs du copiste

Parmi les erreurs du copiste, on constate dans chaque Copie une dizaine de sauts du même au même propres à une seule des deux Copies et plusieurs omissions de petits fragments de phrases ou de quelques mots. Cela montre que C1 n’a pas été copiée à partir de C2, et réciproquement, ce qui implique la nécessité de l’existence d’une troisième Copie qui n’a pas été retrouvée. La majorité des erreurs sont des fautes de conjugaison et d’accord, l’ajout ou l’omission d’un connecteur ou des confusions dans les mots-outils tels que ces/ses, sa/la, le/un, etc. Une grande partie de ces erreurs a été corrigée par un réviseur.

Certains dossiers comptent beaucoup plus d’erreurs dans une des deux Copies, mais elles sont souvent compensées par des interventions proportionnées du réviseur :

Dans C1 : 278 fautes corrigées par un réviseur et 168 non corrigées, soit un total de 446 fautes, dont

Liasses titrés : 125 fautes (0,66 fautes par page).

Autres dossiers : 321 fautes (1,14 fautes par page).

Dans C2 : 156 fautes corrigées par un réviseur et 180 non corrigées, soit un total de 336 fautes, dont

Liasses titrés : 146 fautes (0,77 fautes par page).

Autres dossiers : 190 fautes (0,68 fautes par page).

Le copiste a fait un peu plus de fautes dans la première partie de C2, et surtout près de deux fois plus de fautes dans la deuxième partie de C1, notamment dans les dossiers Preuves par discours I et II (unités II et III), Pensées diverses I et IV (unités XXIII et XXVI) et Miracles II (unité XXXIII). Le nombre important d’hésitations du copiste et de fautes corrigées par le réviseur dans Preuves par discours I (unité II - Argument du pari) a conduit J. Mesnard à penser (Ibid, 1971, p. 15) que C1 a été réalisée en parallèle avec C0. Mais cela peut aussi s’expliquer par l’état plus ou moins chaotique de la transcription dans C0 lié aux nombre de textes barrés par Pascal et à la difficulté de compréhension du texte, ce qui a justifié la réalisation ultérieure de nouvelles copies plus nettes.

Dans C2, le réviseur a été beaucoup moins efficace dans le dossier Miracles I (unité XXXIII). Dans C1, il a laissé passer de nombreuses fautes dans Que la loi était figurative et Divertissement. Globalement, le réviseur a dû compenser par de nombreuses corrections le manque de fiabilité du copiste dans C1.

En conclusion, C2 n’est pas plus fiable que C1, grâce au réviseur.

Deux réviseurs

Le travail de révision n’est pas exactement le même dans les deux Copies et la comparaison des écritures montre qu’il ne s’agit pas du même réviseur dans les deux Copies.

Dans C1, le réviseur a apporté les corrections à la plume (et non au crayon ou à la sanguine) dans une encre violette un peu plus foncée que celle du copiste. L’écriture est différente de celle du copiste et des corrections pour l’édition. Il n’intervient pas sur la ponctuation.

Contrairement à C1, la Copie C2 contient beaucoup moins d’interventions. Certaines ont été réalisées à la plume dans une encre violet foncé, presque noire. D’autres sont surtout des marques ajoutées en marge au crayon et deux ou trois corrections sont plus récentes. Parmi celles qui ont été faites à la plume, la grande majorité correspond à une correction du texte par un réviseur dont l’écriture a été reconnue comme étant celle d’Étienne Périer.

Le rôle d’Étienne ne s’est pas arrêté à la correction du texte, il a aussi modifié la ponctuation et souligné les expressions latines qui n’avaient pas été mises en valeur par le copiste. On peut notamment observer de nombreuses interventions sur la ponctuation : des corrections p. 1, 2, 8, etc., des ajouts p. 209, 245, 247, etc., et des suppressions p. 5.

Il serait intéressant de connaître le nom du réviseur de la Copie C1 et de savoir si c’est un membre de la famille Périer.

Pagination, numérotation des textes et concordance avec le Recueil des originaux dans C1

La pagination

La pagination a été ajoutée à la plume sur le recto des feuillets (pages impaires). Les chiffres ne sont pas suivis d’un point.

Rares sont les pages qui ont été paginées au verso. Parmi ces pages, la page 122 a été paginée au crayon par une autre main. C’est peut-être aussi le cas des pages 10, 12 et 22 dont le numéro a été mis dans une sorte de parenthèse.

La concordance entre le Recueil des originaux et la Copie C1

Une concordance entre le Recueil des originaux et la Copie C1 a été écrite à la mine de plomb sur ces deux documents. Elle suppose que la Copie et le RO ont été paginés et que les papiers étaient collés dans le RO, mais non qu’ils aient été reliés.

Le premier à la mentionner est Augustin Renouard dans sa réédition des Pensées en 1812. Avertissement, p. xx :

« Sans la copie, il serait très difficile, sinon impossible, de faire usage de l’original ; et encore, avec cette copie, on aurait bien du mal à s’y reconnaître, si la patience du P[ère] Guerrier, religieux bénédictin 2, qui l’a conservée et peut-être fait écrire, n’eût tracé dans l’un et l’autre volume des indications qui en sont la clef respective. Ces indications, dont on ne peut connaître l’emploi qu’après un certain examen, consistent en chiffres tracés à la mine de plomb, qui, dans la copie, font connaître les pages de l’original où on les peut trouver, et réciproquement, dans l’original, indiquent les pages où ils sont dans la copie ; avec cette différence cependant, que tous les chiffres, qui dans l’original sont précédés d’un tiret, de cette manière, --85, n’ont aucun rapport avec la copie, et qu’il ne faut consulter que les chiffres non accompagnés d’autres marques. ».

2 Il s’agit de Jean Guerrier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur et non de Pierre Guerrier, oratorien.

Renouard se trompe lorsqu’il dit que c’est Jean Guerrier qui a fait écrire la Copie. Il est en fait influencé par le texte manuscrit que Jean Guerrier a écrit au début de la Copie. Mais peut-être a-t-il raison de penser que c’est lui qui a établi cette concordance. En effet, Jean Guerrier est un cousin de Louis et Marguerite Périer. Louis avait hérité du RO et Marguerite de C1 et C2 en 1687 à la mort de leur mère (Étienne est décédé en 1680, et Blaise en 1684). C’est à Jean que Marguerite donnera la Copie C1. Pour établir la concordance entre les papiers originaux et la Copie, il fallait que ces deux documents soient disponibles en même temps et mis à la disposition d’une personne capable de lire les papiers de Pascal. Aucun écrit ne permet de le confirmer, mais rien ne s’oppose à ce que Jean Guerrier ait travaillé avec Louis Périer, éventuellement avec la participation de Marguerite.

Dans C1

La concordance dans C1 consiste en une sorte d’accolade écrite dans la marge de gauche, qui signale où commence et finit chaque texte, et le numéro de page du Recueil des Originaux où se situe le papier correspondant, lorsque celui-ci existe. Aucun commentaire n’a été ajouté dans le cas où le papier est absent du Recueil ou si le texte n’est pas visible (cas de textes inscrits au verso de certains papiers). Le numéro de page du RO n’est pas répété si un nouveau papier est collé sur la même page que le précédent, et ce changement de papier est seulement signalé par une sorte de “8” qui pourrait être postérieur à cette concordance.

Dans le RO

Un numéro a été ajouté à gauche de la plupart des papiers, exceptionnellement sur le papier, et encore plus rarement à droite par manque de place (mais sans tiret). La grande majorité de ces numéros correspondent aux numéros des pages de C1 dans lesquelles sont transcrits les textes des papiers, une page paire, non paginée dans C1, étant signalée par un numéro pair. Une partie de ces numéros (de 1 à 7 sauf 4) est précédée d’un P. Certains sont écrits sur les papiers, d’autres à cheval sur le support et le papier.

Certains de ces numéros sont en partie dans la reliure ou ont été tronqués lors de sa confection.

C’est la même main qui a noté les références sur les deux documents. C’est elle aussi qui a écrit des chiffres à droite des papiers et précédés d’un tiret, dont le sens n’est pas éclairci.

La numérotation des textes

Un numéro a été ajouté devant certains paragraphes dans le retrait de la première ligne. Cette numérotation ne tient pas toujours compte des papiers et des titres de liasses. Les tables des titres ne portent aucun numéro. L’identité de teinte entre l’encre utilisée par le copiste et la numérotation des textes est troublante et pourrait faire penser que ces numéros ont été écrits en même temps que le texte par le copiste. La comparaison des écritures montre qu’il n’en est rien ; d’ailleurs certains numéros ont été écrits plus hauts dans l’interligne (par exemple, p. 197). La numérotation est continue et suit l’ordre de la Copie.

Il ne semble pas que les numéros à la plume et au crayon soient de la même main. Celle qui utilise le crayon a aussi ajouté la référence du papier à deux endroits. Elle aurait d’ailleurs pu le faire pour d’autres fragments, mais ce n’est pas le cas. Ses interventions au crayon pourraient être postérieures à la concordance.

Certains numéros ont d’ailleurs été ajoutés dans l’interligne à cause de la concordance située à cheval sur le retrait de paragraphe (par exemple, n° 23 et 24 p. 197).

Des marques a, b, c, d, e, etc. ont aussi été écrites en même temps que cette numérotation ou juste après, et parfois dans la même encre. Certaines marques ont provoqué une modification de la numérotation, par exemple p. 197 v°.

Les accolades utilisées dans la concordance tiennent compte à la fois des lettres a, b, c, ... ajoutées en marge et des numéros donnés à ces textes.

La numérotation des textes a donc été réalisée en parallèle avec la concordance.