Fragment Preuves de Moïse n° 1 / 7 – Papier original : RO 491-5 (main de Nicole)

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Preuves de Moïse n° 328 p. 153 / C2 : p. 183

Éditions de Port-Royal : Chap. XI - Moïse : 1669 et janvier 1670 p. 92 / 1678 n° 4 p. 91-92

Éditions savantes : Faugère II, 193, XIV / Havet XV.18 / Michaut 878 / Brunschvicg 626 / Le Guern 273 / Lafuma 290 / Sellier 322

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, Nizet, Paris, 1957. ERNST Pol, Approches pascaliennes, Gembloux, Duculot, 1970. FONTAINE Nicolas, Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des explications édifiantes, tirées des saints Pères pour régler les mœurs dans toutes sortes de conditions, dédiée à Monseigneur le Dauphin, par le sieur de Royaumont, prieur de Sombreval, Paris, Le Petit, 1680. La Genèse traduite en français avec l’explication du sens littéral et du sens spirituel tirée des saint Pères et des auteurs ecclésiastiques, par le sieur Le Maistre de Sacy prêtre, Paris, Desprez et Desessartz, 1711. LHERMET Joseph, Pascal et la Bible, Paris, Vrin, 1931. SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, II, 2e éd., Paris, Champion, 2012. |

✧ Éclaircissements

Autre rond.

Voir dans Perpétuité 3 (Laf. 281, Sel. 313), la mention Voyez le rond dans Montaigne, qui renvoie sans doute à une marque tracée par Pascal dans son exemplaire des Essais de Montaigne.

Montaigne, Essais, II, 18. « Quel contentement me serait-ce d’ouïr ainsi quelqu’un, qui me récitât les mœurs, le visage, la contenance, les plus communes paroles, et les fortunes de mes ancêtres, combien j’y serais attentif. »

La longueur de la vie des patriarches, au lieu de faire que les histoires des choses passées se perdissent, servait au contraire à les conserver.

Patriarche : un de ces premiers Pères qui ont été au commencement du monde, qui ont été fameux par leurs grandes lignées. Abraham, Isaac, Jacob et ses douze fils ont été les patriarches du Vieux Testament (Furetière).

Lhermet Joseph, Pascal et la Bible, p. 420 sq. Pascal construit son apologie sur la longueur de la vie des patriarches, qui est un point très contestable : p. 421.

Sellier Philippe, Port-Royal et la littérature, II, p. 20 sq. La longévité des premiers hommes, pour Pascal comme pour Bossuet, fonde la véracité des récits de la Genèse. Bossuet note, dans le Discours sur l’histoire universelle, II, 3, que Moïse n’a pas eu à chercher bien loin les traditions des ancêtres : « il naquit cent ans après la mort de Jacob. Les vieillards de son temps avaient pu converser plusieurs années avec ce saint patriarche : la mémoire de Joseph et des merveilles que Dieu avait faites par ce grand ministre des rois d’Égypte était encore récente. La vie de trois ou quatre hommes remontait jusqu’à Noé, qui avait vu les enfants d’Adam, et touchait, pour ainsi parler, à l’origine des choses ».

Preuves de Moïse 6 (Laf. 296, Sel. 327). Sem qui a vu Lamech qui a vu Adam a vu aussi Jacob qui a vu ceux qui ont vu Moïse : donc le déluge et la création sont vrais. Cela conclut entre de certaines gens qui l’entendent bien.

Fragment joint à C1 (Sel. 741). Car quoiqu’il y eût environ deux mille ans qu’elles avaient été faites, le peu de générations qui s’étaient passées faisait qu’elles étaient aussi nouvelles aux hommes qui étaient en ce temps-là que nous le sont à présent celles qui sont arrivées il y a environ trois cents ans. Cela vient de la longueur de la vie des premiers hommes. En sorte que Sem, qui a vu Lamech, etc.

Cette preuve suffit pour convaincre les personnes raisonnables de la vérité du Déluge et de la Création, et cela fait voir la Providence de Dieu, lequel, voyant que la Création commençait à s’éloigner, a pourvu d’un historien qu’on peut appeler contemporain, et a commis tout un peuple pour la garde de son livre.

La longueur de la vie des patriarches est indiquée dans Genèse V.

« Généalogie d’Adam, par les descendants de Seth, jusqu’à Noé.

3. Adam ayant vécu cent trente ans, engendra un fils à son image et à sa ressemblance, et il le nomma Seth.

4. Après qu’Adam eut engendré Seth, il vécut huit cents ans, et il engendra des fils et des filles.

5. Et tout le temps de la vie d’Adam ayant été de neuf cent trente ans, il mourut.

6. Seth aussi ayant vécu cent cinq ans, engendra Enos.

7. Et après que Seth eut engendré Enos, il vécut huit cent sept ans, et il engendra des fils et des filles.

8. Et tout le temps de la vie de Seth ayant été de neuf cent douze ans, il mourut.

9. Enos ayant vécu quatre-vingt-dix ans, engendra Caïnan.

10. Depuis la naissance de Caïnan, il vécut huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles.

11. Et tout le temps de la vie d’Enos ayant été de neuf cent cinq ans, il mourut.

12. Caïnan aussi, ayant vécu soixante et dix ans, engendra Malaléel.

13. Après avoir engendré Malaléel, il vécut huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles.

14. Et tout le temps de la vie de Caïnan ayant été de neuf cent dix ans, il mourut.

15. Malaléel, ayant vécu soixante et cinq ans, engendra Jared.

16. Après avoir engendré Jared, il vécut huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles.

17. Et tout le temps de la vie de Malaléel ayant été de huit cent quatre-vingt-quinze ans, il mourut.

18. Jared ayant vécu soixante et deux ans, engendra Hénoch.

19. Après avoir engendré Hénoch, il vécut huit cents ans, et il engendra des fils et des filles.

20. Et tout le temps de la vie de Jared ayant été de neuf cent soixante et deux ans, il mourut.

21. Or Hénoch ayant vécu soixante et cinq ans, engendra Mathusalem.

22. Hénoch marcha avec Dieu ; et après avoir engendré Mathusalem, il vécut trois cents ans, et il engendra des fils et des filles.

23. Et tout le temps qu’Hénoch vécut sur la terre, fut de trois cent soixante-cinq ans.

24. Il marcha avec Dieu, et il ne parut plus, parce que Dieu l’enleva.

25. Mathusalem ayant vécu cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lamech.

26. Après avoir engendré Lamech, il vécut sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles.

27. Et tout le temps de la vie de Mathusalem ayant été de neuf cent soixante et neuf ans, il mourut.

28. Lamech, ayant vécu cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils.

29. Qu’il nomma Noé, en disant : Celui-ci, nous soulageant parmi nos travaux et les œuvres de nos mains, nous consolera dans la terre que le Seigneur a maudite.

30. Lamech, après avoir engendré Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles.

31. Et tout le temps de la vie de Lamech ayant été de sept cent soixante-dix-sept ans, il mourut. Or Noé ayant cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. »

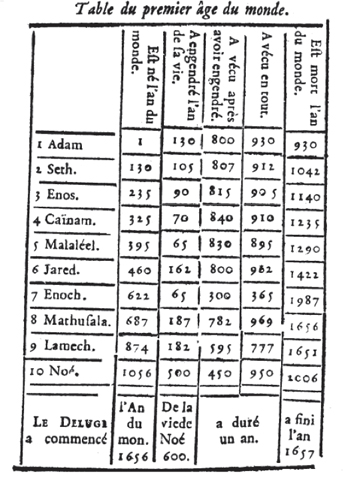

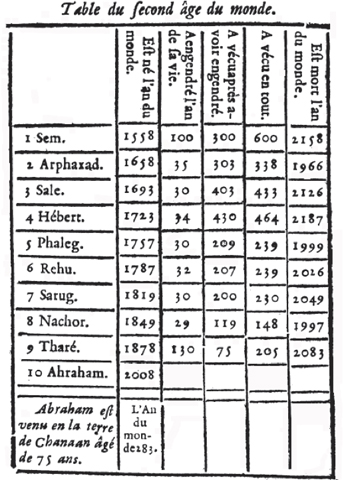

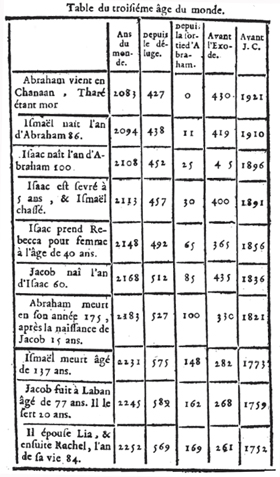

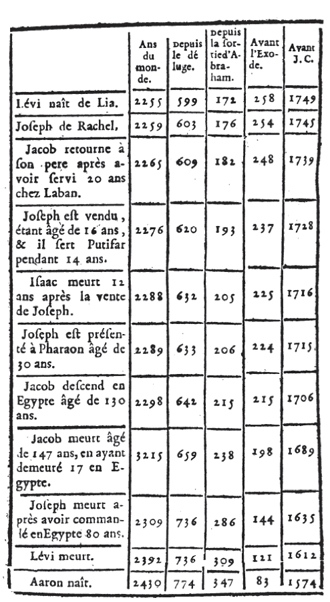

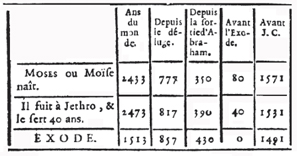

Le livre de Fontaine Nicolas, Histoire du vieux et du nouveau testament, par le sieur de Royaumont, prieur de Sombreval (1670), procure les tables d’un Abrégé de la chronologie sainte, qui résument l’essentiel de cette tradition héréditaire. Elles se trouvent aussi à la fin de la Préface de Le Maistre de Sacy à sa traduction de la Genèse.

Dans les tables chronologiques qui suivent la Préface de la Genèse, Sacy note le nombre d’années que certains Patriarches ont vécues. Elles vont diminuant.

|

Né en l’an du monde |

Mort en l’an du monde |

Durée de vie |

Adam |

0 |

930 |

930 ans |

Mathusalem |

687 |

1 656 |

969 ans |

Sem |

1 558 |

2 158 |

600 ans |

Isaac |

2 108 |

2 288 |

180 ans |

Levi |

2 255 |

2 392 |

137 ans |

Amram |

|

|

127 ans |

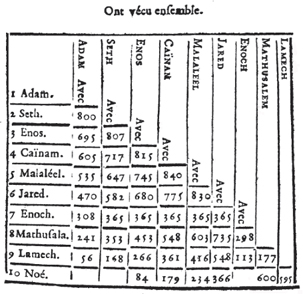

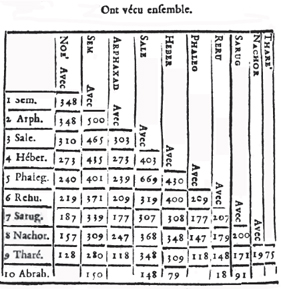

Cette table permet d’en établir une autre, qui montre combien de temps chacun des grands personnages du Pentateuque a pu vivre et s’entretenir avec ses ancêtres (voir plus bas).

La proposition de Pascal est paradoxale en apparence. On pense ordinairement que les souvenirs se détériorent avec l’âge. Pascal pense au contraire que la longueur de la vie des patriarches en facilitait la transmission d’un membre à l’autre de la tradition héréditaire.

Sur la tradition héréditaire, voir Preuves de Moïse 6 (Laf. 296, Sel. 327).

La fidélité de la tradition orale est une réalité qui a été confirmée au XXe siècle par Jousse Marcel, Le style oral, Fondation M. Jousse, Paris, 1981, p. 265 sq. « Ce serait d’ailleurs une erreur de croire que la transmission orale dût altérer l’enseignement à la longue ; étant donné l’intérêt que présentait se conservation intégrale, il y a au contraire toute raison de penser que les précautions nécessaires étaient prises pour qu’il se maintînt toujours identique, non seulement dans le fond, mais même dans la forme ; et on peut constater que ce maintien est parfaitement réalisable par ce qui a lieu aujourd’hui encore chez tous les peuples orientaux, pour lesquels la fixation par l’écriture n’a jamais entraîné la suppression de la tradition orale ni été considérée comme capable d’y suppléer entièrement. ». Sur le fait que, « pour Israël, connaître, c’est savoir par cœur », voir p. 268 sq. La récitation freine les modifications linguistiques, plutôt qu’elle ne les engendre : p. 271.

La Préface de la Genèse dans la Bible de Port-Royal met pour ainsi dire en scène la manière dont la transmission héréditaire s’est effectuée.

« On a vu jusqu’à cette heure par des preuves divines et incontestables, l’autorité que doit avoir ce livre de la Genèse : Et on n’aura pas de peine à croire que l’Esprit de Dieu ait révélé à Moïse tout ce qui s’était passé avant lui, puisqu’il lui a même découvert les choses futures.

Mais il est remarquable que la vérité de cette histoire peut être encore très bien établie, sans avoir recours à la révélation. Car il est certain que Moïse a pu dire à ceux de son temps, en parlant de ses livres : J’ai résolu d’écrire ce qui s’est passé depuis la création du monde jusqu’à ce temps ; et on ne peut pas en être mieux informé que je le suis. Car Amram mon père m’a dit souvent : Mon fils, je vous dirai toute l’histoire du monde jusqu’à nous, qui est celle de notre famille, selon que je l’ai apprise de Levi mon aïeul, qui savait tout ce qu’il m’en disait d’Isaac son aïeul, avec lequel il avait vécu trente-trois ans. Et pour ce qui est d’Isaac, il avait appris tout ce qu’il en disait à Levi, de Sem, avec lequel il avait vécu cinquante ans

Or rien ne pouvait être plus assuré que ce que Sem avait appris à Isaac, auquel il a pu dire : Vous pouvez bien me croire quand je vous parle du déluge, puisque je vous dis alors ce que j’ai vu de mes propres yeux. Et vous devez me croire aussi quand je vous parle de la création du monde, et de tout ce qui est arrivé à Adam, puisque j’ai vécu près de cent ans avec Mathusalem mon bisaïeul, qui avait appris toutes ces choses d’Adam même, avec lequel il a vécu plus de deux cent soixante ans.

Ainsi dans cet ordre, non de la génération, mais d’une tradition héréditaire et domestique des Patriarches, entre Isaac et Adam, il n’y a que deux personnes, Mathusalem et Sem. Et entre Isaac et le père de Moïse, il n’y en a qu’une seule qui est Levi. De sorte qu’à parler même humainement, et sans avoir recours aux preuves surnaturelles, jamais histoire n’a mérité de trouver une si grande créance dans l’esprit des hommes, que celle de la Genèse. »

Car ce qui fait que l’on n’est pas quelquefois assez instruit dans l’histoire de ses ancêtres c’est que l’on n’a jamais guère vécu avec eux, et qu’ils sont morts souvent devant que l’on eût atteint l’âge de raison. Or, lorsque les hommes vivaient si longtemps, les enfants vivaient longtemps avec leurs pères. Ils les entretenaient longtemps.

Cette maxime devait nécessairement conduire Pascal à élaborer la théorie de la tradition héréditaire.

La notion de tradition héréditaire repose, non sur l’idée que les patriarches se sont succédé les uns aux autres continument jusqu’à Moïse, rédacteur du Pentateuque, mais que successivement ils ont vécu ensemble assez longtemps pour que chacun puisse avoir le temps de raconter en détail à ses successeurs ou à ses familiers les événements depuis la création du monde. Dans cette hypothèse, la filiation familiale n’est plus indispensable ; il suffit qu’entre deux individus il y ait eu coexistence un certain temps.

Cette théorie a mis longtemps pour prendre corps chez les érudits et les chronologistes. Elle imposait d’accorder une attention spéciale à la longévité des patriarches et de leur entourage, puisqu’il s’agissait de montrer qu’ils avaient eu le temps de vivre assez longtemps ensemble pour pouvoir transmettre le récit des origines, de la création et du déluge. Cette idée de tradition héréditaire se retrouve en dehors de Port-Royal, chez des auteurs qui en sont proches. Voir ce qu’écrit sur ce sujet Delassault Geneviève, Lemaistre de Saci et son temps, p. 183. Pour montrer que les vérités de la Genèse sont solides, Sacy explique que Moïse a été l’historien de sa famille ; il s’appuie sur la longévité des patriarches. À la fin du XVIe siècle, Genebrard s’était déjà ingénié à démontrer que les Patriarches s’étaient connus pendant de longues années. Jacob aurait vécu avec Abraham, son grand père, pendant quinze ans ; avec Sem, pendant cinquante ans ; avec Isaac son père pendant cent vingt ans ; après la mort d’Isaac, il aurait encore joui de la présence de Joseph pendant 17 ans. Genebrard, Chronographia, p. 22-26, s’amusait à rapporter une interprétation curieuse des rabbins, selon laquelle Amram, père de Moïse, aurait été l’un des sept humains qui mesuraient la vie humaine, depuis la création jusqu’à la fin du monde.

S. Calvisius (Kallwitz), Opus chronologicum, p. 4, avait étudié la concordance des âges des patriarches en suivant les mêmes calculs : Sem aurait vécu avec son aïeul Mathusalem pendant 98 ans, avec son grand père pendant 93 ans, avec son père pendant 448 ans. Il aurait ainsi connu tous les patriarches après le déluge, jusqu’à Jacob.

Vers 1659, avec Vossius et G. Hornius, s’ouvre le problème de savoir si les tables chronologiques des deux premiers âges étaient plus justes chez les Hébreux que chez les Grecs. Selon qu’on suit les Hébreux ou les Septante, les âges de génération des patriarches du second âge varient de 100 ans dans la plupart des cas. Selon les Hébreux, Salé a engendré Heber à 30 ans, alors que selon les Septante, il l’a fait à 130 ans. Ce que les Septante accordaient de plus à la durée de l’existence, avant la génération, ils le retranchaient après, si bien que la durée de la vie restait la même chez les uns et chez les autres : p. 213 sq.

Vossius, dans sa Dissertatio de vera aetate mundi, rejette les calculs des Hébreux, qu’il trouve invraisemblables ; il suit les Septante. Vossius trouve aberrant qu’on soutienne qu’un homme ait pu voir tous ses descendants. Par exemple, Noé aurait vécu jusqu’à la 58e année d’Abraham, etc. Puis Vossius compare les âges de génération des patriarches, dont l’existence est antérieure au déluge, avec les postérieurs ; la différence des âges lui semble étrange : p. 213-214 :

Adam aurait engendré Seth à 130 ans.

Mathusalem aurait engendré Lamech à 187 ans.

Lamech aurait engendré Noé à 182 ans.

Salé aurait engendré Héber à 30 ans.

Phaleg aurait engendré Réhu à 30 ans.

Serug aurait engendré Nachor à 30 ans.

L’idée de la transmission héréditaire semble être en germe dans Boucher Jean, Triomphes de la religion chrétienne, Livre III, Q. 1, p. 275-277. Sur la Genèse, p. 276 : « Voilà les sept questions générales auxquelles se rapportent toutes les matières principales, que les curieux peuvent proposer sur le sujet de la création du monde [...]. Car il est certain qu’il (Moïse) a connu parfaitement toutes ces vérités, non pas seulement par révélation divine ; mais encore par la tradition des premiers Pères ; car comme Adam a été le principe et origine de nature humaine, il a été aussi la source de toute la connaissance qui se trouve dans les hommes ; et comme nous descendons tous de lui, aussi avons-nous pris et puisé notre science dans la sienne : car ayant vécu neuf cent trente ans, et sachant par expérience qu’il était créé de Dieu, il n’y a point de doute qu’il ait enseigné ceci à ses enfants.

Mathusalem qui a vécu neuf cent soixante et dix ans, a vu Adam et Noé : car le Déluge n’arriva qu’en l’année mil cinq cent de la création du monde, et Noé avait déjà cinq cents ans ; et par conséquent il avait vu Mathusalem, duquel il avait appris la même doctrine, que le dit Mathusalem avait reçue de son grand père Adam.

Noé a vu Abraham, qui était déjà âgé de 50 ans quand Noé trépassa, et par conséquent Noé qui a été au milieu des temps, a enseigné et prêché la création et le Déluge. C’est pourquoi la connaissance de ces mystères a été manifestée à tous les hommes par la tradition de leurs pères ».

Après Babel, la « connaissance du vrai Dieu étant donc demeurée dans la seule nation des Hébreux, lesquels toutefois avaient pu contracter quelques impuretés et participé en quelque chose aux opinions erronées des égyptiens, Moïse prit sujet d’écrire l’histoire de la création du monde... » : p. 277.

Sur cette tradition héréditaire, voir Preuves de Moïse 6 (Laf. 296, Sel. 327) : Sem qui a vu Lamech qui a vu Adam a vu aussi Jacob qui a vu ceux qui ont vu Moïse : donc le déluge et la création sont vrais. Cela conclut entre de certaines gens qui l’entendent bien.

Pour évaluer le temps que, dans la pensée de Pascal, les patriarches ont pu vivre les uns avec les autres, on peut se reporter à la table fournie dans la Genèse de la Bible de Port-Royal.

On sait par les préfaces que Sacy s’est inspiré de Pascal ; voir ce qu’il écrit à propos de Mahomet : « Ainsi ce qu’a dit un Auteur de ce dernier siècle, est très véritable. Tout est digne d’une souveraine vénération dans Jésus-Christ, et du dernier mépris dans Mahomet. Il n’y a point d’imposteur habile qui ne puisse faire ce qu’a fait Mahomet : mais il n’y a ni homme, ni démon, ni Ange qui puisse faire ce que Jésus-Christ a fait. » C’est précisément ce que Pascal dit de Mahomet. Il est possible que la tradition héréditaire soit aussi une idée que Sacy a empruntée à Pascal et qu’il a insérée dans sa Préface de la Genèse.

Ernst Pol, Approches pascaliennes, p. 418 sq. Second caractère de proximité de la tradition héréditaire : les événements sont proches parce qu’ils touchent la famille.

Or de quoi les eussent‑ils entretenus, sinon de l’histoire de leurs ancêtres, puisque toute l’histoire était réduite à celle‑là, qu’ils n’avaient point d’études, ni de sciences, ni d’arts, qui occupent une grande partie des discours de la vie ?

Ernst Pol, Approches pascaliennes, p. 418 sq. La tradition héréditaire détermine une première forme de « proximité » : les témoins ont vu et transmis directement ce qu’ils ont vécu.

Toute l’histoire était réduite à celle-là : considérant que la Bible raconte l’histoire du monde conformément à la réalité des faits, toute l’Histoire se réduit en effet à celle d’Israël. Voici comment, au début de son Discours sur l’histoire universelle, Bossuet résume les premiers âges de l’humanité :

« La première époque vous présente d’abord un grand spectacle : Dieu qui crée le ciel et la terre par sa parole, et qui fait l’homme à son image. C’est par où commence Moïse le plus ancien des historiens, le plus sublime des philosophes, et le plus sage des législateurs.

Il pose ce fondement tant de son histoire que de sa doctrine, et de ses lois. Après il nous fait voir tous les hommes renfermés en un seul homme, et sa femme tirée de lui ; la concorde des mariages et la société du genre humain établie sur ce fondement ; la perfection et la puissance de l’homme, tant qu’il porte l’image de Dieu en son entier ; son empire sur les animaux ; son innocence tout ensemble et sa félicité dans le paradis, dont la mémoire s’est conservée dans l’âge d’or des poètes ; le précepte divin donné à nos premiers parents ; la malice de l’esprit tentateur, et son apparition sous la forme du serpent ; la chute d’Adam et d’Ève, funeste à toute leur postérité ; le premier homme justement puni dans tous ses enfants, et le genre humain maudit de Dieu ; la première promesse de la rédemption, et la victoire future des hommes sur le démon qui les a perdus.

La terre commence à se remplir, et les crimes s’augmentent. Caïn le premier enfant d’Adam et d’Ève, fait voir au monde naissant la première action tragique ; et la vertu commence dès lors à être persécutée par le vice. Là paraissent les mœurs contraires des deux frères : l’innocence d’Abel, sa vie pastorale, et ses offrandes agréables ; celles de Caïn rejetées, son avarice, son impiété, son parricide, et la jalousie mère des meurtres ; le châtiment de ce crime ; la conscience du parricide agitée de continuelles frayeurs ; la première ville bâtie par ce méchant, qui se cherchait un asile contre la haine et l’horreur du genre humain ; l’invention de quelques arts par ses enfants ; la tyrannie des passions, et la prodigieuse malignité du cœur humain toujours porté à faire le mal ; la postérité de Seth fidèle à Dieu malgré cette dépravation ; le pieux Hénoch miraculeusement tiré du monde qui n’était pas digne de le posséder ; la distinction des enfants de Dieu d’avec les enfants des hommes, c’est-à-dire de ceux qui vivaient selon l’esprit d’avec ceux qui vivaient selon la chair ; leur mélange, et la corruption universelle du monde ; la ruine des hommes résolue par un juste jugement de Dieu ; sa colère dénoncée aux pécheurs par son serviteur Noé ; leur impénitence, et leur endurcissement puni enfin par le déluge ; Noé et sa famille réservés pour la réparation du genre humain.

Voilà ce qui s’est passé en 1 656 ans. Tel est le commencement de toutes les histoires, où se découvre la toute-puissance, la sagesse, et la bonté de Dieu : l’innocence heureuse sous sa protection : sa justice à venger les crimes, et en même temps sa patience à attendre la conversion des pécheurs : la grandeur et la dignité de l’homme dans sa première institution : le génie du genre humain depuis qu’il fut corrompu : le naturel de la jalousie, et les causes secrètes des violences et des guerres, c’est-à-dire, tous les fondements de la religion et de la morale.

Avec le genre humain, Noé conserva les arts, tant ceux qui servaient de fondement à la vie humaine et que les hommes savaient dés leur origine, que ceux qu’ils avaient inventé depuis. Ces premiers arts que les hommes apprirent d’abord, et apparemment de leur créateur, sont l’agriculture, l’art pastoral, celui de se vêtir, et peut-être celui de se loger. Aussi ne voyons-nous pas le commencement de ces arts en Orient, vers les lieux d’où le genre humain s’est répandu. La tradition du déluge universel se trouve par toute la terre. L’arche où se sauvèrent les restes du genre humain a été de tout temps célèbre en Orient, principalement dans les lieux où elle s’arrêta après le déluge. Plusieurs autres circonstances de cette fameuse histoire se trouvent marquées dans les annales et dans les traditions des anciens peuples : les temps conviennent, et tout se rapporte autant qu’on le pourvoit espérer dans une antiquité si reculée. [...]

Prés du déluge se rangent le décroissement de la vie humaine, le changement dans le vivre, et une nouvelle nourriture substituée aux fruits de la terre, quelques préceptes donnés à Noé de vive voix seulement, la confusion des langues arrivée à la tour de Babel premier monument de l’orgueil et de la faiblesse des hommes, le partage des trois enfants de Noé, et la première distribution des terres. La mémoire de ces trois premiers auteurs des nations et des peuples s’est conservée parmi les hommes. Japhet qui a peuplé la plus grande partie de l’Occident y est demeuré célèbre sous le nom fameux d’Iapet. Cham et son fils Chanaan n’ont pas été moins connus parmi les Égyptiens et les Phéniciens ; et la mémoire de Sem a toujours duré dans le peuple hébreu, qui en est sorti. »

Ils n’avaient point d’études, ni de sciences, ni d’arts : le mot arts ne doit pas s’entendre au sens moderne, qui est purement esthétique. Voir les définitions de Furetière : Art est « tout ce qui se fait par l’adresse et par l’industrie de l’homme (par opposition à la nature). Cela comprend les arts mécaniques, « où l’on travaille plus de la main et du corps que de l’esprit », qui « sont d’ordinaire ceux qui nous fournissent les nécessités de la vie, comme celui des horlogers, tourneurs, charpentiers, fondeurs, boulangers, cordonniers, etc. ». Pascal estime que le caractère longtemps nomade du peuple juif ne lui a guère permis de développer ces activités techniques avant son établissement en Terre sainte.

Les sciences : la science de Moïse, supposée apprise des savants égyptiens, est vantée par Philon, Trois livres de Philon Juif, De la vie de Moïse, où il est traité de la théologie et de la prophétie, in Les Œuvres de Philon Juif, auteur très éloquent et philosophe très grave contenant l’exposition littérale et morale des livres sacrés de Moïse et des autres prophètes, et de plusieurs divins mystères, pour l’instruction d’un chacun en la piété et aux bonnes mœurs, translatés en français, sur l’original grec, revues et corrigées de nouveau, et augmentées d’un 2e tome, dédiées au Roi très chrétien Louis XIII par Federic Morel, doyen des professeurs et Interprètes de sa Majesté, Paris, chez Jacques Bessin, MDCXIX, Livre I, p. 230 sq. Moïse est nourri chez les Égyptiens, se montre « modeste et grave » dès son enfance, et ne s’occupe qu’à « ouïr et voir choses qui pouvaient profiter à l’âme » : p. 236. Il apprend vite et « il comprenait de lui-même choses difficiles à comprendre : aussi les grands esprits inventent plusieurs choses nouvelles aux sciences » : p. 236. « Les savants donc d’Égypte lui montrèrent les nombres, la Géométrie, la science des rythmes et des cadences, des harmonies, des mesures, et généralement toute la Musique, tant par l’usage des instruments, que par la déclaration et explication des raisons, qui se trouvent aux arts, et passages plus communs : et outre, la philosophie secrète, et cachée en des marques et signes, laquelle ils montraient par lettres appelées hiéroglyphiques, ou sacrées [...]. Les Grecs lui montraient les arts libéraux, qu’on appelle Encyclopédie. Les autres, qui étaient des lieux circonvoisins, lui montrèrent les lettres assyriennes, et la science chaldaïque, qui traite des corps célestes, laquelle il apprit aussi des Égyptiens, qui étaient fort adonnés aux Mathématiques, tellement qu’il comprenait de point en point ce que tous les deux lui enseignaient, prenant garde par ce même moyen en quoi ils s’accordaient, et étaient différents » : p. 237. Mais cette science est présentée comme exceptionnelle dans son peuple.

Aussi l’on voit qu’en ce temps les peuples avaient un soin particulier de conserver leurs généalogies.

C’est particulièrement le cas de la généalogie du Christ. Voir Fondement 13 (Laf. 236, Sel. 268).