Fragment Preuves de Moïse n° 6 / 7 – Papier original : RO 489-6

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Preuves de Moïse n° 332 p. 153 v° / C2 : p. 184-185

Éditions de Port-Royal : Chap. XI - Moïse : 1669 et janvier 1670 p. 91-92 / 1678 n° 3 p. 91

Éditions savantes : Faugère II, 193, XIII / Havet XV.17 / Brunschvicg 625 / Tourneur p. 275-4 / Le Guern 278 / Lafuma 296 / Sellier 327

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, Nizet, Paris, 1957. FERREYROLLES Gérard, “L’influence de la conception augustinienne de l’histoire...”, XVIIe siècle, n° 135, p. 219. GOHAU Gabriel, Les sciences de la terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Naissance de la géologie, Paris, Albin Michel, 1990. FONTAINE Nicolas, Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des explications édifiantes, tirées des saints Pères pour régler les mœurs dans toutes sortes de conditions, dédiée à Monseigneur le Dauphin, par le sieur de Royaumont, prieur de Sombreval, Paris, Le Petit, 1680. KIRCHER Athanase, Arca Noë, in tres libros digesta, quorum I. De rebus quae ante Diluvium, II. De iis, quae ipso Diluvio ejusque duratione, III. De iis, quae post Diluvium à Noëmo gesta sunt, Quae omnia novo methodo, nec non summa argumentorum varietate, explicantur, et demonstrantur, Amstelodami, apud Joannem Janssonium à Waesberge, anno MDCLXXV. La Genèse traduite en français avec l’explication du sens littéral et du sens spirituel tirée des saint Pères et des auteurs ecclésiastiques, par le sieur Le Maistre de Sacy prêtre, Paris, Desprez et Desessartz, 1711. LHERMET Joseph, Pascal et la Bible, Paris, Vrin, 1931. MARTINI Martino, Sinicae historiae decas prima, Monachii, Typis Lucae Straubii, 1658. traduction française : [MARTINI Martino], Histoire de la Chine, traduite du latin du Père Martin Martini de la compagnie de Jésus par l’abbé Le Peletier, t. I, Paris, Barbin et Seneuze, 1692. PETAU Denis, Opus de doctrina temporum, Paris, 1627, in-fol., 2 vol. PETAU Denis, Rationarium temporum in partes duas, libros tredecim distributam, editio ultima, S. Cramoisy, Paris, 1652. POULOUIN Claudine, Le temps des origines. L’Éden, le Déluge et les « temps reculés » de Pascal à l’Encyclopédie, Paris, Champion, 1998. SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, II, 2e éd., Paris, Champion, 2012. |

✧ Éclaircissements

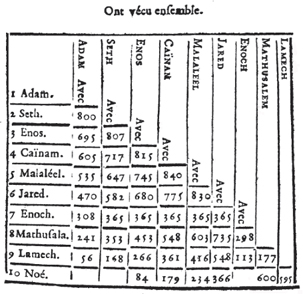

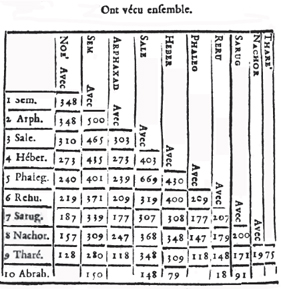

Sem, qui a vu Lamech, qui a vu Adam, a vu aussi Jacob qui a vu ceux qui ont vu Moïse. Donc le Déluge et la Création sont vrais. Cela conclut entre de certaines gens qui l’entendent bien.

Pour comprendre ce fragment, il faut se reporter au chapitre V de la Genèse.

« Généalogie d’Adam, par les descendants de Seth, jusqu’à Noé.

3. Adam ayant vécu cent trente ans, engendra un fils à son image et à sa ressemblance, et il le nomma Seth.

4. Après qu’Adam eût engendré Seth, il vécut huit cents ans, et il engendra des fils et des filles.

[...] 6. Seth aussi ayant vécu cent cinq ans, engendra Énos.

[...] 9. Énos ayant vécu quatre-vingt-dix ans, engendra Caïnan.

[...] 12. Caïnan aussi ayant vécu soixante et dix ans, engendra Malaléel.

[...] 15. Malaléel ayant vécu soixante et cinq ans, engendra Jared.

[...] 18. Jared ayant vécu soixante et deux ans, engendra Hénoch.

[...] 21. Or Hénoch ayant vécu soixante et cinq ans, engendra Mathusalem.

22. Hénoch marcha avec Dieu ; et après avoir engendré Mathusalem, il vécut trois cents ans, et il engendra des fils et des filles.

[...] 25. Mathusalem ayant vécu cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lamech.

[...] 28. Lamech ayant vécu cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils,

29. Qu’il nomma Noé, en disant : Celui-ci nous soulageant parmi nos travaux et les œuvres de nos mains, nous consolera dans la terre que le Seigneur a maudite.

[...] 32. Or Noé ayant cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. »

Après Adam, Pascal saute sans scrupule Seth, Énos, Cainan, Malaleel, Iared, Henoch et Mathusalem, pour aller directement à Lamech, puis, après le déluge, à Sem et Jacob ; et à partir de là, il va par quelques intermédiaires jusqu’à Moïse.

Lamech : patriarche biblique, polygame, père de Jabel, Jubal et Tubal-Caïn. Selon la Genèse, V, 25 sq., il fut le père de Noé. Il meurt à l’âge de 777 ans. Voir Genèse IV et V. Tout saint qu’il ait été, Lamech n’en a pas moins tué un jeune homme. Voir Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 504. Pascal retient le nom de Lamech (alors qu’il a exclu Loth de sa liste), pour montrer la continuité de la tradition.

Sur Jacob, voir Genèse, XXV-XLIX et les notes de la Bible de Port-Royal correspondantes. Patriarche biblique, fils d’Isaac et de Rebecca, frère d’Ésaü à qui il a racheté son droit d’aînesse, et époux de Léa et de Rachel. Isaac étant devenu aveugle à la fin de sa vie, Jacob, à l’instigation de Rébecca, se fit passer pour Ésaü et reçut la bénédiction de son père en tant que fils premier-né. Il a eu douze fils, souches des douze tribus d’Israël. C’est lui qui, à l’appel de Joseph, a fait descendre les Juifs en Égypte. Voir sur Jacob le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, art. Isaac, p. 548-549.

Sem : fils de Noé ; ancêtre supposé des peuples sémitiques. Voir Cohn Lionel, Les Perouchey Agadoth et la perspective pascalienne..., p. 32. Pascal retrouve ici certaines données traditionnelles juives. Voir Genèse, XXV, 27 et XXXVIII, 9-11. Jacob aurait peut-être étudié, auprès de son ancêtre Sem, les phénomènes extraordinaires de la Création et du Déluge.

Ceux qui ont vu Moïse : Sacy précise : « entre Isaac et le père de Moïse, il n’y en a qu’une seule [génération] qui est Lévi ». Pascal pense sans doute à Jocabed, mère de Jacob.

Noé (Genèse, VI-IX) est ici laissé de côté. Voir sur lui le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, art. Noé, p. 816-817. Héros de l’histoire du déluge, dixième des patriarches antédiluviens, il vécut 950 ans, et eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. À une époque où le monde était corrompu, Noé était la seule personne « qui marchait avec Dieu ». Il lui fut commandé de construire une arche et d’y faire entre sept couples de chaque espèce de bêtes pures et un de toutes les autres espèces de créatures vivantes. Le déluge dura 40 jours et 40 nuits, entraînant la destruction de tout ce qui ne se trouvait pas dans l’arche. L’arche se trouva sur le mont Ararat à la fin du déluge.

La tradition héréditaire se présente donc comme suit.

« Adam est mort l’an du monde 930.

Mathusalem est né l’an 687 a vécu 969 ans ; est mort l’an 1656. il a vécu 243 ans avec Adam, et 98 avec Sem.

Sem est né en 1558 a vécu 600 ans, et est mort en 2158.

Isaac est né en 2108, a vécu 180 ans, et est mort l’an 2288 ainsi il a vécu 50 ans avec Sem, et 33 ans avec Levi, qui est né en 2255 a vécu 137 ans, et est mort en 2392.

Amram père de Moïse, fils de Caath, et petit-fils de Levi, a vécu 127 ans, et ainsi a vécu longtemps avec Levi son aïeul et avec Moïse son fils, né en 2433, 41 ans seulement après la mort de Levi.

Il s’ensuit donc qu’Adam, Mathusalem, Sem, Isaac, Levi, et Amram père de Moïse, se sont vus successivement, et se sont instruits de toute l’histoire du monde, qui était celle de leur famille. Entre Adam et Isaac il n’y a que deux personnes, Mathusalem et Sem. Et entre Isaac et Amram père de Moïse, il n’y en a qu’une seule, qui est Levi. »

Conclusion de Sacy : n’y a que cinq personnes entre Adam et Moïse, qui mesurent la distance entre la Création et Moïse : p. 183-184. La transmission par les patriarches apporte donc le maximum de certitude.

La version de la Bible de Sacy n’est pas entièrement identique à celle de Pascal.

Le tuilage des générations tel que Pascal le représente peut être résumé comme suit.

0. Création 500 687. Naissance de Mathusalem |

|

|

|

|

|

|

|

874. Naissance de Lamech |

|

|

|

|

|

|

|

930. Mort d’Adam |

|

|

|

|

|

|

|

1056. Naissance de Noé. |

|

|

|

|

|

|

|

1558. Naissance de Sem. |

|

|

|

|

|

|

|

1651. Mort de Lamech |

|

|

|

|

|

|

|

1656. Mort de Mathusalem 2006. Mort de Noé |

|

|

|

|

|

|

|

2008. Naissance d’Abraham ; |

|

|

|

|

|

|

|

2108. Naissance d’Isaac. |

|

|

|

|

|

|

|

2158. Mort de Sem. |

|

|

|

|

|

|

|

2168. Naissance de Jacob 2183. Mort d’Abraham 2288. Mort d’Isaac |

|

|

|

|

|

|

|

2315. Mort de Jacob |

|

|

|

|

|

|

|

Lien opéré par ceux qui ont vu Jacob et Moïse 2433. Naissance de Moïse |

|

|

|

|

|

|

|

La reconstitution de Pascal omet une liaison, entre la mort de Sem et la naissance de Jacob. Elle peut être assurée par Isaac (en bleu). On peut aussi invoquer la liaison par Abraham, comme le suggère la modification apportée au texte original dans l’édition de Port-Royal (en orange). Le texte de Sacy permet de rétablir la communication.

Pour approfondir…

♦ La date de la création

L’évaluation de la date de la création du monde a suscité des controverses. Sur ce sujet, voir principalement les ouvrages suivants :

Ferreyrolles Gérard, “L’influence de la conception augustinienne de l’histoire...”, XVIIe siècle, 135, p. 219. Il y a un consensus grossier des chronologistes pour indiquer à peu près 4 000 avant Jésus-Christ. Il y a des divergences : le P. Pezron, en 1687, qui indique 5 500 avant Jésus-Christ. Selon Genebrard, saint Augustin donne un nombre du même ordre.

Poulouin Claudine, Le temps des origines. L’Éden, le Déluge et les « temps reculés » de Pascal à l’Encyclopédie, Paris, Champion, 1998.

Lenoble Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, p. 259 sq., sur la controverse sur l’éternité du monde et son retentissement sur les problèmes de chronologie.

Parmi les chronologistes les plus estimés, y compris par les Messieurs de Port-Royal, figure le jésuite Denis Petau (21 août 1585-11 septembre 1652). Il est l’auteur d’un Opus de doctrina temporum, Paris, 1627, in-fol., 2 vol., et du Rationarium temporum in partes duas, libros tredecim distributam, editio ultima, S. Cramoisy, Paris, 1652. D’après l’Opus de doctrina temporum, t. II, Paris, 1627, p. 517-518, le monde a été créé le 26 octobre 3 984 avant Jésus-Christ à 9 heures. Mais d’après le Rationarii temporum pars secunda, Lib. secundus, ch. I, p. 63, le calcul de la durée entre la création et l’ère chrétienne montre que l’année du Christ est l’an 3 983 du monde (et non pas 3 984, comme indiqué plus haut). « Quamobrem mundus a Deo conditus videtur in Librae cardine, anno Per. Iul. 730, autumno illo, qui est ter millesimus nogentesimus octogesimus quartus ante autumnum anni ab Orbe condito 3 983, quo natus vulgo Christus ponitur, qui est Per. Iul. 4 713. Prima dies mundi in 26 diem octobris incidisset, si tunc in usu forma haec esset anni, qui die aequinoctium, sive medius in Librae cardinem ingressus contigit. Sed nos ab Januariis Calendis annorum exordia sumemus ; ac proinde dissimulato quod reliquum est anno Juliani ad decembris usque finem, ab sequentibus Calendis numerabimus annos ab Orbe condito : sic ut Primus illorum ab anno procedat Periodi Jul. 731. »

Mersenne Marin, Questions inouïes, Question XXIV, éd. Pessel, Corpus de philosophes en langue française, Fayard, p. 67. Peut-on savoir au vrai à quelle heure, à quel jour, en quel mois, et en quelle année le monde a commencé, et quand il finira ? Le P. Petau pense que la création a commencé le lundi 26 octobre de l’an 730 de la Période Julienne. « Le P. Petau tient qu’il est probable que le monde a été créé au commencement de la balance, le 26 octobre, auquel commença le premier équinoxe d’automne, à savoir l’an 730 de la Période Juliane, la lettre dominicale étant A, le cycle du soleil 2 et celui de la lune 9 de sorte que Dieu commença le lundi à créer le monde, et la lune eût été pleine le 27 d’octobre à 8 heures et 47’ après minuit. À quoi il ajoute après Longmont que la création s’est faite au même temps que l’apogée du soleil était au commencement du Bélier, et conséquemment son périgée au commencement de la balance. »

D’après la chronologie qui figure dans la Genèse de la Bible de Port-Royal, le monde a été créé en 4 004 avant Jésus-Christ. Voir Preuves de Moïse 1 (Laf. 290, Sel. 322).

Il ne faudrait pas croire que ces spéculations n’étaient le fait que d’esprits obscurs. Certains savants ont contribué à ces recherches, et proposé des reconstitutions personnelles. Des esprits aussi avancés que John Wallis ont tenté d’appliquer les méthodes modernes d’arithmétique, d’algèbre cossique et d’algèbre moderne à des problèmes de chronologie de ce type. Voici comme, dans sa Mathesis universalis, ch. XVII, Opera mathematica, I, p. 79 sq., il les emploie dans la reconstitution de la chronologie du monde depuis la création, pour corriger les computs de l’érudit Helvicus, qui n’accordait au monde que 5 604 années depuis sa création, alors que Wallis en supputait exactement 5 661.

L’inconvénient de ces reconstitutions chronologiques est qu’elles prêtent le flanc à la critique en raison des différences de méthodes de calcul, d’interprétation des textes, sans compter la nécessité d’accorder entre elles les chronologies bibliques (elles-mêmes déjà discordantes), avec celles des autres nations, telles que les rapportent les historiens. Il en résulte en tout cas que, pour les classiques, le monde était tout compte fait beaucoup plus jeune que nous ne le pensons aujourd’hui. S’ils se sont vite accoutumés à la double infinité dans l’espace, la découverte des très longues durées dans l’histoire de l’univers restait à faire.

♦ Le déluge

Pascal ne met pas en cause la réalité historique du Déluge. C’est pourtant à l’époque un problème d’actualité. La date du déluge a fait aussi l’objet de controverses. Le récit de la Genèse suscite en effet des objections. La question est d’importance, car, comme l’indique Poulouin Claudine, Le temps des origines. L’Éden, le Déluge et les « temps reculés » de Pascal à l’Encyclopédie, p. 379, si pour les commentateurs de la Bible, le déluge n’est pas le commencement de l’humanité, c’est celui des nations.

Voir Saint Augustin, La Genèse au sens littéral, III, II, 2 sq., Bibliothèque augustinienne, 48, p. 215 sq.

Delassault Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 227 sq. Le progrès des sciences géographiques fait douter du déluge, ou plutôt de son universalité. Deux raisons justifient ce doute : la quantité d’eau nécessaire pour le déluge universel, et les dimensions d’une arche capable de contenir tous les animaux. Giordano Bruno prenait que les eaux de la pluie et de la mer étaient insuffisantes pour noyer même un hémisphère (Speccio de la bestia, p. 229). D’où l’apparition de « théoriciens du déluge restreint » : Cajetan dit que tous les hauts sommets n’ont pas été recouverts par les eaux (voir Pererius, Commentarium, L. XII, disp. IX, p. 482) ; Bellarmin limite le cataclysme aux régions habitées, épargnant le paradis terrestre où vivait Enoch. J. d’Auzoles, dans La sainte géographie, p. 131, met aussi le paradis terrestre à l’abri, en arguant du rameau d’olivier vert. En 1655, La Peyrère limite le déluge à la Palestine et à la Judée. Vossius interprète l’universalité du déluge en disant qu’il s’est étendu à tout l’univers habité : p. 228. Mais dans l’ensemble, les interprètes bibliques restent fidèles à l’universalité sans restriction du déluge. Le supplément d’eau était expliqué par les pluies abondantes, les fleuves et l’irruption d’eaux souterraines.

Le problème est abordé de deux points de vue différents, qui tendent également à nier la réalité historique du récit de la Bible.

I. La réalité historique du Déluge. Le déluge posait en effet de graves problèmes géologiques : si vraiment le déluge a été universel, on devrait retrouver des coquillages partout. Or ce n’est pas toujours le cas, comme l’établissent les savants qui, au XVIIe siècle, s’intéressent à la géologie et aux coquillages fossiles. Sur ce sujet, voir Gohau Gabriel, Les sciences de la terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Naissance de la géologie, p. 23 sq.

II. La possibilité du Déluge. Elle consiste non pas à contester le fait du Déluge, mais plus radicalement sa possibilité, ou au moins la possibilité de son universalité. Les objections touchent deux aspects

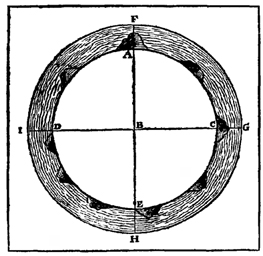

a. la dimension de l’arche, qui est censée être capable de contenir tous les animaux, ce qui aboutit à des dimensions invraisemblables ;

b. la quantité d’eau nécessaire pour le déluge universel : le problème est alors d’ordre hydraulique : la terre entière peut-elle être submergée ? Quelle quantité d’eau est nécessaire à cet effet ? Est-il possible qu’une telle quantité d’eau ait pu se trouver dans la nature ? Giordano Bruno soutenait que les eaux de la pluie et de la mer étaient insuffisantes pour noyer même un hémisphère (Speccio de la bestia). D’où l’apparition de « théoriciens du déluge restreint » : Cajetan dit que tous les hauts sommets n’ont pas été recouverts par les eaux (voir Pererius, Commentarium, L. XII, disp. IX, p. 482) ; Bellarmin limite le cataclysme aux régions habitées, épargnant le paradis terrestre où vivait Enoch. J. d’Auzoles, dans La sainte géographie, p. 131, met aussi le paradis terrestre à l’abri, en arguant du rameau d’olivier vert. En 1655, La Peyrère limite le déluge à la Palestine et à la Judée. Vossius interprète l’universalité du déluge en disant qu’il s’est étendu à tout l’univers habité.

Les tentatives de datation du déluge se heurtaient particulièrement aux chronologies chinoises, récemment rapportées d’Orient par les missionnaires. Voir Pascal, Pensées, éd. Havet, II, p. 137. Article XXIV, n° 46. Les Chinois prétendaient remonter, par une chronologie suivie, jusqu’à l’empereur Fo-Hi, dont le règne, selon Martini, date de 2 952 avant notre ère. Mais avant cette date limite de la certitude historique, la tradition chinoise plaçait une longue suite de souverains. Selon les auteurs, dit Martini, il faut reporter la naissance du monde jusqu’à plusieurs milliers d’années avant le déluge universel. Les chronologistes européens plaçaient la création en 4 004 avant Jésus-Christ, selon la Vulgate et l’hébraïque, et le déluge en 2 348. Mais il fallait bien ne placer Fo-Hi et le commencement des temps historiques de la Chine qu’après le Déluge. Le P. Martini fait remarquer que cette difficulté est levée si on adopte une autre chronologie autorisée (les Septante font remonter le déluge en 2 954 ; et ensuite l’Art de vérifier les dates, d’après une combinaison du texte hébreu et samaritain, l’a reporté jusqu’en 3 308). Quant aux temps antérieurs à Fo-Hi, Martini tente de préserver les historiens chinois en resserrant le temps par le principe des dynasties de royautés simultanées. Mais comme cette antiquité reste toujours antédiluvienne, il suppose qu’il a pu rester dans la haute Asie, même après le déluge, quelque tradition obscure des événements et des personnages qui l’ont précédé. Martini ne s’en inquiète pas, car la foi ne lui semble pas en cause. Mais d’autres, voyant reconnaître l’autorité de la chronologie chinoise jusqu’à Fo-Hi, et placer ce personnage plus de 600 ans avant l’époque où l’on plaçait alors généralement la dispersion des langues et le repeuplement du monde, et admettre encore une antiquité au-delà, opposaient cette histoire à celle des Juifs. Pascal a moins de complaisance que Martini pour les Chinois.

Martini Martino, Sinicae historiae… decas prima, p. 3. Ce que les Chinois disent du Déluge. « Illud pro certo compertum, Sinensem de Diluvio historiam non multum a Noetico abesse, quippe quae ter mille circiter annis vulgarem Christi epocham praegreditur. » Voir p. 26 sq., sur le règne de l’empereur Yaus, à partir de 2 357 avant Jésus-Christ. « Aquis enim terra magnam sui partem castigata, succedentibus advenis angustior esse coepit. Ego malim credere, a Noëtica inundatione superstites in extremae hujus Asiae planitie, locisque depressioribus resedisse ; aut peculiari eluvie Sinas inundatos. Nisi forte a diluvio Noëtico aquarum impetu rupti fluviorum alvei, aut aggesto fabulo repleti, stagnandi legem aquis imposuere, cujus ilmpatientes, extraque litora sua effusae, omni ex parte Sinarum plana mergerent. » Les Chinois désignent ces événements comme le déluge. Les chronologies d’Europe ramènent les temps du déluge de Noé à l’époque de cet empereur.

Les notes de la Genèse de Sacy donnent quelques indications concrètes sur la manière dont était interprété le texte scripturaire.

La Genèse, VII, tr. Le Maistre de Sacy. V. v. 1.

« Dieu dit à Noé : Entrez dans l’arche. Dieu dit ceci à Noé sept jours avant le commencement de la pluie qui causa le déluge. Il fit entrer durant ces jours-là tous les animaux dans l’arche, et y entra lui-même à la fin du septième. [...]

v. 11. L’année six cents de la vie de Noé, etc. Le déluge est arrivé l’an de Noé six cents, du monde 1 656, avant Jésus-Christ 2 348, le dix-septième jour du second mois de cette année-là, qui répond au huitième de notre mois de décembre. Car les Juifs avaient deux sortes de commencement d’année ; l’un de l’année sainte, qui fut ordonnée de Dieu au sortir de l’Égypte, qui commence au mois de mars ; et l’autre de l’année civile, qui commençait au mois d’octobre, parce que la récolte des fruits était faite alors, et que l’année sainte n’avait pas encore été instituée de Dieu.

v. 11. Les sources du grand abîme d’eau furent rompues. Le grand abîme d’eau marque la mer avec tous les fleuves qui en sortent, et toutes les eaux cachées sous terre, qui par des conduits secrets tiennent à la mer : et comme ce grand abîme se partage en diverses sources qui sont les fleuves et qui coulent séparément, toutes ces sources séparées furent réunies, toutes les mers et tous les fleuves se débordèrent en même temps ; les eaux cachées sous la terre jusqu’alors, en sortirent par de nouvelles ouvertures, et toute la face de la terre en fut inondée.

v. 11. Les cataractes du ciel furent ouvertes. Tout ce qu’il y avait d’eau dans les nuées tomba tout d’un coup ; comme qui dirait : Toutes les eaux réservées dans le ciel comme en des écluses, furent lâchées ; et ces mers suspendues en l’air fondirent tout d’un coup sur la terre, et y formèrent comme une seconde mer, outre celle dont elle était déjà couverte.

v. 17. Le déluge se répandit sur la terre pendant quarante jours. Depuis le huitième jour de décembre jusqu’au seizième de Janvier.

v. 20. L’eau s’éleva au-dessus des montagnes de quinze coudées. Quinze coudées font vingt-deux pieds et demi.

v. 24. Les eaux couvrirent la terre pendant cent cinquante jours, à compter du premier jour de la pluie, comme il paraît par le quatrième verset du chapitre suivant, c’est-à-dire, pendant cinq mois. »

Cela conclut entre de certaines gens qui l’entendent bien.

Il est difficile de dire précisément qui sont ces gens qui l’entendent bien. Pascal veut sans doute dire qu’il faut avoir compris le principe de la tradition héréditaire et de la transmission par un petit nombre de générations pour ne pas se laisser impressionner par le grand nombre d’années qui sépare Moïse de la création.