Fragment Vanité n° 34 / 38 – Papier original : RO 79-9

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Vanité n° 68 p. 13 v° / C2 : p. 31

Éditions de Port-Royal : Chap. XXV - Faiblesse de l’homme : 1669 et janv. 1670 p. 195 / 1678 n° 9 p. 190-191

Éditions savantes : Faugère II, 53, VI / Havet III.9 / Brunschvicg 366 / Tourneur p. 179-1 / Le Guern 44 / Maeda II p. 171 / Lafuma 48 / Sellier 81

_________________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

COUSIN Victor, Rapport à l’Académie, in Œuvres de M. Victor Cousin, Quatrième série, Littérature, tome I, 1849, p. 182. GHEERAERT Tony, “Pascal et les reines de village ; baroque et maniérisme à Port-Royal”, Epistémè, 9, 2006, p. 297. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., 1993, p. 289. NICOLE Pierre, De la faiblesse de l’homme, I, ch. X, Essais de morale, I, éd. L. Thirouin, p. 52. |

✧ Éclaircissements

L’esprit de ce souverain juge du monde

Souverain juge : quel est le nom et quel est l’adjectif ? Trouver la vérité est le propre du juge plus que du souverain. Mais gouverner les villes et les royaumes convient au souverain. Pascal avait écrit monarque de l’univers dans sa première rédaction. Port-Royal a sans doute trouvé maladroite l’expression souverain juge : les juges souverains ont charge de juger en dernier ressort sans appel : l’expression leur a peut-être parue maladroite.

On peut faire le rapprochement avec le magistrat au sermon du fragment “Imagination” (Vanité 31), comme figure de sérieux social.

n’est point si indépendant qu’il ne soit sujet à être troublé par le premier tintamarre qui se fait autour de lui. Il ne faut point le bruit d’un canon pour empêcher ses pensées. Il ne faut que le bruit d’une girouette ou d’une poulie.

♦ Tintamarre

Se dit de toute sorte de bruit éclatant, accompagné de confusion et de désordre. Il est du style familier (Dictionnaire de l’Académie).

Pascal a écrit dans sa jeunesse un Traité des sons. Le problème des sons est de ceux qui ont intéressé le groupe de Mersenne ; L’harmonie universelle s’ouvre sur un De la nature et des propriétés du son.

♦ Girouette

Pièce de fer-blanc ou d’autre métal fort mince, et taillée en forme de banderole, mise sur un pivot en un lieu élevé, en sorte qu’elle tourne au moindre vent, et par le mouvement de laquelle on connaît le vent (Dictionnaire de l’Académie).

♦ Poulie

Petite roue cannelée qu’on enchâsse dans une pièce de bois ou de fer, qui par le moyen d’une corde posée sur sa cannelure sert à élever des fardeaux (Furetière).

Pour approfondir…

Stevin Simon, Œuvres mathématiques, tr. A. Girard, Leyde, Elsevier, 1634, p. 509 sq., Deuxième partie de l’adjonction de la Statique traitant des poulies, ou de la trochleostatique.

Voir Mersenne, Mécaniques de Galilée, chapitre VIII, éd. Rochot, Paris, P. U. F., 1966, p. 42 sq. Théorie de la poulie. ✍

Descartes, Explication des engins par l’aide desquels on peut avec une petite force lever un fardeau fort pesant, AT I, p. 435 sq., éd. Alquié, t. I, p. 802 sq., La poulie est étudiée en AT I, p. 437 sq., éd. Alquié, t. I, p. 803. ✍

Descartes, Lettre à Mersenne du 12 septembre 1638, in Descartes, Correspondance, III, Adam et Milhaud, p. 56 sq. Le cas de la poulie est examiné p. 69.

Roberval Gilles Personne de, Traité de mécanique des poids soutenus par des puissances sur les plans inclinés à l’horizon. Des puissances qui soutiennent un poids suspendu à deux cordes, Paris, R. Charlemagne, 1636 ; cet écrit est compris dans L’harmonie universelle du P. Mersenne. Roberval y traite des poulies, de manière très abstraite et générale.

Tous ces ouvrages traitent de la poulie comme instrument pour ainsi dire abstrait : ne prenant pas en compte les frottements, ils ne disent rien du son que ceux-ci produisent. Comme l’écrit Stevin, ils supposent que les éléments de la poulie elle-même « n’aient aucune pesanteur », pour « n’amener en avant que la qualité des poulies simplement ». Pascal envisage ici la poulie concrète, avec les effets produits par les frottements.

Ne vous étonnez point, s’il ne raisonne pas bien à présent, une mouche bourdonne à ses oreilles. C’en est assez pour le rendre incapable de bon conseil. Si vous voulez qu’il puisse trouver la vérité, chassez cet animal qui tient sa raison en échec et trouble cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes.

Mouche désigne tout insecte volant, et non pas seulement les mouches. D’après le Dictionnaire de l’Académie, la mouche est une « sorte de petit insecte qui a des ailes » ; on parle de mouche guêpe, de mouche cantharide ; « le taon, le frélon sont des espèces de mouches » (NB : cela donne une portée insoupçonnée à l’expression quelle mouche l’a piqué ?)

Montaigne, Essais, III, 13. « J’ai l’esprit tendre et facile à prendre l’essor ; quand il est empêché à part soi, le moindre bourdonnement de mouche l’assassine. »

Voir Vanité 10 (Laf. 22, Sel. 56), sur le fait que les mouches empêchent notre âme d’agir et gagnent les batailles. La puissance des mouches, elles gagnent des batailles, empêchent notre âme d’agir, mangent notre corps.

Le bruit de la mouche à ses oreilles est supposé être tout proche. Effet de proximité. Amenuisement. L’extériorité est toujours moindre d’effet que l’intériorité.

Nicole Pierre, De la faiblesse de l’homme, I, ch. X, Essais de morale, I, éd. L. Thirouin, p. 52. « Pour achever la peinture de la faiblesse de notre esprit, il faut encore considérer que quelque vraies que soient ses pensées, il en est souvent séparé avec violence par le dérèglement naturel de son imagination. Une mouche qui passera devant ses yeux est capable de le distraire de la contemplation la plus sérieuse. » Mais il est ici question de voir la mouche et non pas de l’entendre.

Le plaisant dieu que voilà !

Provinciale XI, 8. « Mais c’est une chose bien remarquable sur ce sujet, que, dans les premières paroles que Dieu a dites à l’homme depuis sa chute, on trouve un discours de moquerie, et une ironie piquante, selon les Pères. Car, après qu’Adam eut désobéi, dans l’espérance que le démon lui avait donnée d’être fait semblable à Dieu, il paraît par l’Écriture que Dieu, en punition, le rendit sujet à la mort, et qu’après l’avoir réduit à cette misérable condition qui était due à son péché, il se moqua de lui en cet état par ces paroles de risée : Voilà l’homme qui est devenu comme l’un de nous : Ecce Adam quasi unus ex nobis : Ce qui est une ironie sanglante et sensible dont Dieu le piquait vivement, selon saint Chrysostome et les interprètes. Adam, dit Rupert, méritait d’être raillé par cette ironie, et on lui faisait sentir sa folie bien plus vivement par cette expression ironique que par une expression sérieuse. Et Hugues de Saint-Victor, ayant dit la même chose, ajoute que cette ironie était due à sa sotte crédulité ; et que cette espèce de raillerie est une action de justice, lorsque celui envers qui on en use l’a méritée. »

O ridicolosissim[o] herœ!

Orthographe de l’adjectif latin. La Copie met ridicolossimo. Italien de farce ou latin macaronique ?

Pensées, éd. Havet, 1866, I, p. 41. « Je ne sais d’où est pris cet italien ».

Le caractère burlesque de cette exclamation explique sans doute qu’elle ne figure pas dans l’édition de Port-Royal : elle y aurait parue déplacée.

Noter que ce n’est pas le seul cas où Pascal cite de l’italien sans que l’on sache d’où il le tire ; dans le fragment “Imagination”, (Vanité 31, Laf. 44-45, Sel. 78), il cite un titre Dell’opinione regina del mondo, dont on ignore l’origine.

Y. Maeda note que J. Mesnard suit l’orthographe de Tourneur, dans Les Pensées de Pascal, 1993, p. 289.

Voir Pensées, éd. Lafuma, Luxembourg, Notes, p. 14, qui propose une référence à Hermant, Mémoires, Livre XVI, Chapitre IV, éd. Gazier, t. 3, Plon, 1905-1910, p. 250-251. Il s’agit de l’apostrophe à Scaramouche dans la dédicace d’une thèse bouffonne (1657) « dédiée au comédien Scaramouche et affichée à la porte des Augustins » pendant l’Assemblée du clergé. Le farceur italien y est invoqué comme patron des savants, puisque leur profession, à l’instar de toutes les autres, n’est qu’un rôle comique sur le grand théâtre du monde. Le texte déclare que les savants docteurs jouent la comédie : « Regardez donc favorablement, ô très ridicule héros, ce combat scolastique, et par vos effroyables grimaces, défendez-moi de celles de nos trop critiques savants ; et je m’assure que, si vous m’accordez votre protection, les arguments de tous ces vieux porteurs de calotte et de lunettes ne me feront jamais répondre un seul mot à propos ». Un billet plus sérieux se trouvait au bas de l’affiche, « qui était la véritable peinture de la plupart des députés du clergé de France » : « Miramur de praelatis hujus temporis cujus ordinis sunt, qui in temporalium bonorum aggregatione se habent ut laici, in decimarum et oblationum perceptione ut clerici, in stipatu ut milites, in ornatu ut mulieres ; non tamen laborant ut laici, non praedicant ut clerici, non pugnant ut milites, non pariant ut mulieres. Igitur quia nullius ordinis sunt, ibunt ubi nullus ordo, sed sempiterus horror inhabitat ». Mais on ne trouve pas dans le texte cité l’apostrophe en question. On ne trouve que ô très ridicule héros dans la partie traduite en français. Voir Œuvres complètes, éd. Le Guern, II, p. 1328-1329, le texte de Hermant.

Gheeraert Tony, “Pascal et les reines de village ; baroque et maniérisme à Port-Royal”, Epistémè, 9, 2006, p. 297, insiste sur l’oxymore contenu dans cette formule de Pascal.

Voir Laf. 581, Sel. 483, sur Scaramouche.

♦ Modèle physique pour une cause quasi nulle

L’idée de la puissance disproportionnée des mouches n’est pas une pure imagination poétique. Il existe des textes scientifiques qui, dès la Renaissance et le XVIIe siècle, en font état dans la théorie de la mécanique élémentaire.

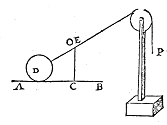

De manière inattendue, le cas que Stevin évoque dans ses Œuvres mathématiques, tr. A. Girard, Leyde, Elsevier, 1634, Ier livre de la statique, p. 450 A, comporte un dispositif de poulie. « La ligne AB étant parallèle à l’horizon, comme ici joignant, que CE et CO, conviendront en une même ligne, et ainsi n’y aura nulle distance entre O, ET E, et par conséquent nulle raison de CE à EO, ce qui donne à entendre que la moindre pesanteur en P, quelle que ce soit, ne pourra être en équilibre avec D, mais emportera et fera rouler D (entendant ceci selon la manière de parler ès mathématiques) quelle pesanteur que D puisse avoir ; d’où il s’ensuit que toute pesanteur conduite le long d’un plan horizontal, comme bateaux flottant sur l’eau, chariot le long des plaines, etc., n’ont pas besoin seulement pour les faire mouvoir, de la force d’une mouche, sinon qu’à cause des empêchements que font l’eau, l’air, le frottement des roues, le choquement des mêmes contre le pavé mal uni, aussi le frottement de l’essieu dedans le moyeu, et choses semblables » (c’est-à-dire, comme on dirait aujourd’hui en faisant abstraction des frottements).

Cas paradoxal où la force d’une mouche suffirait à mouvoir un poids considérable. On a

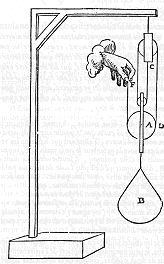

![]()

D et P n’ont nulle raison. Il en résulte :

0 x D = P x CE

0 = P x CE.

Comme CE a une grandeur assignée, P est nul. Pour soutenir D un poids P nul suffit ; donc la moindre force en P suffit à mouvoir D (frottements à part).