Fragment Commencement n° 14 / 16 – Papier original : RO 27-5

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Commencement n° 224 p. 79 / C2 : p. 105

Éditions de Port-Royal : Chap. XXVIII - Pensées Chrétiennes : 1669 et janv. 1670 p. 247 / 1678 n° 22 p. 239

Éditions savantes : Faugère II, 18 / Havet XXIV.17 bis / Brunschvicg 218 / Tourneur p. 228-1 / Le Guern 153 / Lafuma 164 / Sellier 196

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

ALLIX G., “Pascal et le Système de Copernic”, Bulletin de l’Académie delphinale, 4e série, XVIII, 1904, p. 267-295. Avant, avec, après Copernic. La représentation de l’univers et ses conséquences épistémologiques, XXXIe semaine de synthèse, 1-7 juin 1973, Paris, Blanchard, 1975. COPERNIC Nicolas, Nicolai Copernici Torinensis de revolutionibus orbium coelestium in quivbus stellarum et fixarum et erraticarum motus, ex veteribus atque recentibus observationibus, restituit hic autor. Praeterea tabulas expeditas luculentasque addidit, ex quibus eosdem motus ad quodvis tempus Mathematum studiosus facillime calculare poterit. Item, de Libris revolutionum Nicolai Copernici Narratio prima, per Georgium Ioachimum Rheticum ad D. Ioan. Schonerum scripta, Basileae, ex officina Henricpetrina, 1566. Narratio prima, per Georgium Ioachimum Rheticum ad D. Ioan. Schonerum scripta, Basileae, ex officina Henricpetrina, 1566. COPERNIC Nicolas, Des révolutions des orbes célestes, Traduction, introduction et notes par A. Koyré, Paris, Alcan, 1934. HEATH Thomas, A history of greek mathematics, II, New York, Dover, 1981. HUGONNARD-ROCHE H., ROSEN E., VERDET J.-P., Introductions à l’astronomie de Copernic. Le Commentariolus de Copernic. La Narratio prima de Rheticus, Paris, Blanchard, 1975. HUMBERT Pierre, “Pascal et l’astronomie”, Ciel et terre, LX, 1944, p. 122-125. JULLIEN Vincent, “Silences cosmologiques”, XVIIe siècle, n° 207, 2-2000, p. 235-256. KOLAKOWSKI Leszek, Dieu ne nous doit rien, Brève remarque sur la religion de Pascal et l’esprit du jansénisme, Paris, Albin Michel, 1997. KOYRÉ Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, Paris, 1962. KOYRÉ Alexandre, La révolution astronomique. Copernic, Kepler, Borelli, Histoire de la Pensée, 3, Hermann, Paris, 1961, nouv. tirage, 1974, 526 p. LEDUC-FAYETTE Denise, Pascal et le mystère du mal. La clef de Job, Cerf, Paris, 1996. MAYAUD Pierre-Noël, Le conflit entre l’astronomie nouvelle et l’Écriture sainte aux XVIe et XVIIe siècles. Un moment de l’histoire des idées. Autour de l’affaire Galilée, Paris, Champion, 2005, 5 vol. MERSENNE Marin, Correspondance, éd. C. De Waard, t. I, Presses Universitaires de France et C.N.R.S., Paris, 1945. MESNARD Jean, “Pascal et la doctrine de la double vérité”, in Averroes (1126-1198) oder der Triumph des Rationalismus, Heidelberg, C. Winter, 2002, p. 336. Position de Pascal dans l’affaire Galilée. MESNARD Jean, “Pascal et Copernic”, in Avant, avec, après Copernic. La représentation de l’univers et ses conséquences épistémologiques, XXXIe semaine de synthèse, 1-7 juin 1973, Paris, Blanchard, 1975, p. 241-249. Nicolas Copernic, Les Cahiers de Science et Vie, Hors série, n° 39, juin 1997. PETIT L., “L’affaire Galilée vue par Descartes et Pascal”, XVIIe Siècle , n° 28. SZCZECINIARZ Jean-Jacques, Copernic et la révolution copernicienne, Flammarion, Paris, 1998. SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970. SERRES Michel, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, Paris, Presses Universtaires de France, 1968, 2 vol. VERDET Jean-Pierre, Une histoire de l’astronomie, Points, Paris, Seuil, 1990. VOLTAIRE, Lettres philosophiques, éd. Naves, Garnier, p. 281-282, note XXI de 1777 sur l’édition de Condorcet. |

✧ Éclaircissements

Commencement.

Meurillon Christian, “La notion de commencement dans les Pensées”, Op. cit., n° 2, nov. 1993, p. 65.

Voir les remarques générales sur la liasse Commencement.

Cachot.

Leduc-Fayette Denise, Pascal et le mystère du mal, p. 87. Rapprochement avec le mythe de la caverne de Platon. Idée que le monde est une geôle.

Voir Commencement 13 (Laf. 163, Sel. 195). Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n’ayant plus qu’une heure pour l’apprendre, cette heure suffisant s’il sait qu’il est donné pour le faire révoquer. Il est contre nature qu’il emploie cette heure-là, non à s’informer si l’arrêt est donné, mais à jouer au piquet.

Ce cachot fictif deviendra un véritable cachot, mais de dimensions toutes différentes dans le fragment Transition 4 (Laf. 199, Sel. 230) . Et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j’entends l’univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi‑même, son juste prix.

-------

Je trouve bon qu’on n’approfondisse pas l’opinion de Copernic. Mais ceci...

À l’époque de Pascal, trois systèmes cosmologiques ont cours parmi les savants.

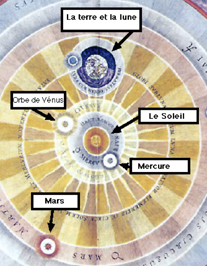

Le premier est le système géocentrique de Ptolémée. On ne sait rien de la vie de Claude Ptolémée, si ce n’est qu’il était d’Alexandrie ; il fit ses observations astronomiques entre 125 et 141 environ, et écrivit son grand œuvre, la Mathematikè syntaxis, qui constitue le point d’achèvement de la cosmologie hellénique ; elle nous est parvenue par les Arabes sous le nom d’Almageste (al mégistè, parce que c’est le grand traité d’astronomie de Ptolémée). Le système de Ptolémée est géocentrique : voir Verdet Jean-Pierre, Une histoire de l’astronomie, Points, Paris, Seuil, 1990, p. 57 sq.; Heath Thomas, A history of greek mathematics, II, New York, Dover, 1981, p. 273 sq. Le livre s’ouvre sur les hypothèses fondamentales de l’astronomie : le ciel est une vaste sphère qui tourne autour d’un axe comme la révolution circulaire des étoiles toujours visibles (circumpolaires) semble le montrer. La terre, qui est aussi une sphère, occupe le centre des cieux ; elle est rigoureusement immobile, et sert de point fixe auquel la position de tous les autres astres est rapportée. Elle n’a pas de mouvement de translation, ni de rotation car si c’était le cas, les objets qui sont à sa surface seraient projetés vers l’extérieur. Il ne peut évidemment pas y avoir de révolution de la terre autour du Soleil. La théorie des planètes de Ptolémée en fait des astres homocentriques. Naturellement, le monde de Ptolémée est fini (sinon, l’idée que la terre est en son centre n’aurait évidemment aucun sens).

♦ Le système de Copernic

Alors que dans le système de Ptolémée, le Soleil tourne autour de la Terre, et que dans le système de Copernic, la terre tourne autour du Soleil.

✍

Copernic Nicolas, Nicolai Copernici Torinensis de revolutionibus orbium coelestium in quivbus stellarum et fixarum et erraticarum motus, ex veteribus atque recentibus observationibus, restituit hic autor. Praeterea tabulas expeditas luculentasque addidit, ex quibus eosdem motus ad quodvis tempus Mathematum studiosus facillime calculare poterit. Item, de Libris revolutionum Nicolai Copernici Narratio prima, per Georgium Ioachimum Rheticum ad D. Ioan. Schonerum scripta, Basileae, ex officina Henricpetrina, 1566.

Copernic Nicolas, Des révolutions des orbes célestes, Traduction, introduction et notes par A. Koyré, Paris, Alcan, 1934.

Nicolas Copernic, Les Cahiers de Science et Vie, Hors série, n° 39, juin 1997.

Hugonnard-Roche H., Rosen E., Verdet J.-P., Introductions à l’astronomie de Copernic. Le Commentariolus de Copernic. La Narratio prima de Rheticus, Paris, Blanchard, 1975.

Koyré Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, Paris, 1962.

Koyré Alexandre, La révolution astronomique. Copernic, Kepler, Borelli, Histoire de la Pensée, 3, Hermann, Paris, 1961, nouv. tirage 1974.

Lerner Michel-Pierre, Le Monde des Sphères, I, Genèse et triomphe d’une représentation cosmique; II, La Fin du Cosmos classique, Paris, Les Belles Lettres, 1996-1997, 2 vol.

Szczeciniarz Jean-Jacques, Copernic et la révolution copernicienne, Flammarion, Paris, 1998.

Il existe un système intermédiaire, celui de Tycho Brahé, qui maintient l'immobilité de la terre au centre du monde, mais qui fait tourner le Soleil autour de la terre, et les autres planètes autour du soleil. Le système de Tycho permet de prévoir les mouvements cosmiques aussi bien que celui de Copernic.Il ne faut pas méconnaître l’importance du système de Tycho : sa structure rend impossible la solidité des sphères qui, dans la cosmologie ancienne, sont censées supporter les planètes et les astres. Cela constitue un premier pas vers l’affirmation de l’infinité du monde, que ni Copernic, ni Tycho n’ont soutenue. Naturellement, ce système paraissait commode, dans la mesure où il permettait de ménager l’Écriture, tout en quittant le système de Ptolémée, qui apparaissait comme de plus en plus compliqué. Le P. Mersenne, par exemple, a commencé par défendre ce système dans son Impiété des déistes, quoique dès lors il se fût aperçu que le système copernicien avait pour lui de fortes présomptions ; il n'en est venu que plus tard au système de Copernic. |

|

|

Stèle funéraire de Tycho Brahé à Prague. |

Voir Mayaud Pierre-Noël, Le conflit entre l’astronomie nouvelle et l’Ecriture sainte aux XVIe et XVIIe siècles. Un moment de l’histoire des idées. Autour de l’affaire Galilée, Paris, Champion, 2005, t. I, p. 216 sq., et t. III, p. 78 sq. et p. 253.

Pascal remarque à plusieurs reprises qu’il n’est pas possible de décider entre les trois hypothèses cosmologiques qui ont cours en son temps parce que les preuves qui sont proposées en faveur de l’un ou l’autre système sont encore très insuffisantes pour discerner entre elles.

Lettre au P. Noël, OC II, éd. J. Mesnard, p. 524. « C’est ainsi que, quand on discourt humainement du mouvement ou de la stabilité de la terre, tous les phénomènes des mouvements et rétrogradations des planètes s’ensuivent parfaitement des hypothèses de Ptolémée, de Tycho, de Copernic et de beaucoup d’autres qu’on peut faire, de toutes lesquelles une seule peut être véritable. Mais qui osera faire un si grand discernement, et qui pourra, sans danger d’erreur, soutenir l’une au préjudice des autres, ... sans se rendre ridicule ? »

Provinciale XVIII, § 36. « Ce fut aussi en vain que vous obtîntes contre Galilée ce décret de Rome, qui condamnait son opinion touchant le mouvement de la Terre. Ce ne sera pas cela qui prouvera qu’elle demeure en repos ; et si l’on avait des observations constantes qui prouvassent que c’est elle qui tourne, tous les hommes ensemble ne l’empêcheraient pas de tourner, et ne s’empêcheraient pas de tourner aussi avec elle. Ne vous imaginez pas de même que les lettres du pape Zacharie pour l’excommunication de saint Virgile, sur ce qu’il tenait qu’il y avait des antipodes, aient anéanti ce nouveau monde ; et qu’encore qu’il eût déclaré que cette opinion était une erreur bien dangereuse, le roi d’Espagne ne se soit pas bien trouvé d’en avoir plutôt cru Christophe Colomb qui en venait, que le jugement de ce Pape qui n’y avait pas été ; et que l’Église n’en ait pas reçu un grand avantage, puisque cela a procuré la connaissance de l’Évangile à tant de peuples qui fussent péris dans leur infidélité. »

Mais Pascal a sans doute sur ce sujet une idée de derrière la tête, qui rend encore plus inutile l’approfondissement de l’opinion de Copernic : c’est qu’à partir du moment où l’on considère, comme c’est son cas, que l’univers est infini, ces trois hypothèses reviennent au même : elles expliquent toutes aussi bien les mouvements célestes, et ne diffèrent que par le point de référence qu’elles assignent pour centre du monde. La question a un sens si l’on suppose que le monde est fini, et comporte naturellement un point central. Mais si le monde est infini, le fragment Transition 4 (Laf. 199, Sel. 230), Disproportion de l’homme, montre bien que, comme la circonférence du monde n’existe pas, le centre est partout, c’est-à-dire que l’on peut prendre arbitrairement n’importe quel point pour centre de référence des mouvements cosmiques. Si bien que la controverse sur le centre du monde n’a strictement aucun sens, et ne mérite pas qu’on l’approfondisse.

Sur l’équivalence des hypothèses de Ptolémée et Tycho, voir Koyré Alexandre, La révolution astronomique, p. 46, fig. 1. ✍

Mesnard Jean, “Pascal et Copernic”, in Avant, avec, après Copernic. La représentation de l’univers et ses conséquences épistémologiques, XXXIe semaine de synthèse, 1-7 juin 1973, Paris, Blanchard, 1975, p. 245. Pascal dialogue avec Montaigne, dont l’Apologie de Raymond Sebond cherche à montrer l’incertitude des sciences humaines. Voir Essais, II, 12, Apologie de Raymond Sebond, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 604 : « Le ciel et les étoiles ont branlé trois mille ans, tout le monde l'avait ainsi cru, jusques à ce que Cléanthes le Samien, ou selon Théophraste Nicétas Syracusien s'avisa de maintenir que c'était la terre qui se mouvait, par le cercle oblique du Zodiaque tournant à l'entour de son essieu. Et de notre temps Copernicus a si bien fondé cette doctrine, qu'il s'en sert très réglément à toutes les conséquences astrologiennes. Que prendrons-nous de là, sinon qu'il ne nous doit chaloir lequel ce soit des deux ? Et qui sait qu'une tierce opinion d'ici à mille ans, ne renverse les deux précédentes ? » Plus haut dans le même chapitre, Montaigne a énuméré complaisamment les multiples opinions des philosophes relatives à l’immortalité de l’âme, dans un sens qui pouvait apparaître comme sceptique. Pascal reproche moins à Montaigne son scepticisme que l’espèce de satisfaction dont il s’accompagne, l’indifférence à toute solution ; il est d’accord pour juger le système de Copernic incertain, tout en estimant que la vérité pourra être démontrée sur ce sujet dans l’avenir. Mais l’indifférence de Montaigne le choque pour ce qui touche l’immortalité de l’âme.

-------

Il importe à toute la vie de savoir si l’âme est mortelle ou immortelle.

L’idée que la question de l’immortalité doit déterminer la manière de vivre des hommes ici-bas est reprise dans plusieurs fragments des Pensées.

Commencement 5 (Laf. 154, Sel. 187). Partis. Il faut vivre autrement dans le monde, selon ces diverses suppositions :

1. Si on pouvait y être toujours.

2. S’il est incertain si on y sera toujours ou non. (barré verticalement)

Faux (barré verticalement)

3. S’il est sûr qu’on n’y sera pas toujours, mais qu’on soit assuré d’y être longtemps. (barré verticalement)

4. S’il est certain qu’on n’y sera pas toujours et incertain si on y sera longtemps. (barré verticalement)

5. S’il est sûr qu’on n’y sera pas longtemps, et incertain si on y sera une heure.

Cette dernière supposition est la nôtre.

Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). L’immortalité de l’âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu’il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l’indifférence de savoir ce qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon qu’il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu’il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement, qu’en les réglant par la vue de ce point, qui doit être notre dernier objet.

Preuves par discours II (Laf. 428, Sel. 682). Avant que d’entrer dans les preuves de la religion chrétienne, je trouve nécessaire de représenter l’injustice des hommes qui vivent dans l’indifférence de chercher la vérité d’une chose qui leur est si importante, et qui les touche de si près.

De tous leurs égarements, c’est sans doute celui qui les convainc le plus de folie et d’aveuglement, et dans lequel il est le plus facile de les confondre par les premières vues du sens commun et par les sentiments de la nature. Car il est indubitable que le temps de cette vie n’est qu’un instant, que l’état de la mort est éternel, de quelque nature qu’il puisse être, et qu’ainsi toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon l’état de cette éternité, qu’il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu’en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet.

Voir ce fragment, sur la question générale de l’importance de l’immortalité de l’âme pour le choix de la vie à mener ici-bas.

Ce passage reprend une idée que l’on trouve chez d’autres apologistes, mais avec un accent différent. Voir par exemple

Silhon Jean de, De l’immortalité de l’âme, Paris, Pierre Billaine, 1634, Discours I, Des inconvénients qu’il y a à ne pas croire pas l’immortalité de l’âme. Réfutation de ceux qui disent que c’est une invention de police..., p. 1 sq. :

« L’immortalité de l’âme et l’état de l’homme après cette vie ne sont pas des sujets où il soit loisible de se tromper. La plupart des opinions dont nous chargeons nos esprits, et que nous enfantons avec tant de peine, ont véritablement cela qu’elles viennent sans suite, et n’ont rien de dangereux quand elles sont fausses. Ce ne sont à proprement parler qu’erreurs innocentes, qui tachent l’entendement sans gâter la volonté, qui n’offensent ni le public ni les particuliers, qui n’ajoutent rien au malheur de la vie, et avec lesquelles nous sommes certes plus ignorants, mais non jamais pire. Qu’importe-t-il que nos sachions au vrai si le monde est composé d’atomes, et de corps indivisibles, ou s’il ne l’est pas. S’il y a plus ou moins de trois principes, pour la génération des choses matérielles, et si les étoiles se meuvent dans les cieux comme les poissons dans la mer, ou si elles y sont attachées comme des clous à une roue ? Quelque parti que nous prenions en ces curieuses recherches, que nous nous égarions ou que nous soyons dans le bon chemin : que nous rencontrions la vérité, ou que nous donnions dans le mensonge. Pour cela sa structure du monde ne nous paraîtra pas moins belle : l’ajustement et le commerce de ses parties moins ingénieux, et nous n’aurons pas moins de sujet d’admirer et de glorifier l’auteur d’une si riche composition : p. 1-2. Mais de détruire mal à propos la créance de l’immortalité de l’âme, et d’éteindre par un faux raisonnement, ou par quelque maligne passion une lumière si nécessaire, et d’un usage si diffus, et si général ; il vaudrait mieux jeter sur la face du soleil des ténèbres éternelles : il vaudrait mieux empoisonner toutes les sources publiques : il vaudrait mieux se crever les yeux en marchant sur le bord d’un précipice. Introduire cette erreur dans le monde, c’est saper les fondements de toute religion : c’est couper la racine des vertus : c’est arracher un des principes de l’humaine société. Car quel moyen d’adorer celui qui nous a donné un être de si peu de durée, dans le sentiment de tant de maux qui l’obsèdent et investissent, et dans cette triste et poignante imagination, que nous devons éternellement cesser d’être ? Qui ne s’irriterait contre lui qui nous a fait un présent si cruel, et une libéralité si funeste ? et n’aurions-nous pas raison de murmurer contre sa conduite, et non pas de louer sa providence, et au lieu de lui rendre grâces, de lui dire des injures ? Que s’il nous reste un lénitif inévitable, et une consolation qui ne nous peut être ôtée, qui est que la carrière du combat est courte, et le champ de nos souffrances fort étroit : que la mort, c’est-à-dire l’anéantissement de nous-mêmes en arrête bientôt le cours, et met fin à toutes nos peines. Répondons à ce fameux athée [Pline le Vieux] qui nous veut payer de cette considération, et nous amuser de ce leurre ; qu’il nous propose la même grâce qu’on ferait à celui qu’on jetterait par terre pour l’empêcher de branler ; ou qu’on précipiterait dans la mer pour le délivrer de la tourmente. Il faut qu’il y ait un port où nous soyons reçus après la tempête, et où notre condition, si nous voulons, devienne meilleure. Autrement si tout notre être coule et se passe avec cette vie : si tout ce qui nous regarde est renfermé entre la naissance et la mort, et s’il n’y a rien à craindre et à espérer pour nous, que dans l’espace que ces deux points bornent ; la vie présente sera le souverain bien de l’homme, et personne ne sera obligé de la prendre pour le devoir et pour la vertu. Celle-ci aura peu de sectateurs, ayant si peu souvent de récompense, et peu de gens se mettront à la recherche d’une maîtresse qui est véritablement belle, mais qui reconnaît d’ordinaire mal ceux qui la servent. Le prix, quoi qu’on die, quelle a en elle-même, n’est pas le juste prix des soins qu’il faut employer pour l’acquérir, et ce caractère de beauté, et cette céleste impression qui l’accompagnent, et qui donnent tan d’amour à ceux qui la voient, et tant de complaisance à ceux qui la suivent, sont un présage tacite et un argument caché, qu’elle est pour quelque chose de meilleur et de plus relevé, que ce qui tombe sous nos sens et nous notre usage.

Selon cela encore l’ordre politique, et la société civile, qui fleurissent et se maintiennent par le juste rapport et fidèle correspondance du droit des souverains, et du devoir des sujets, se verraient bientôt dissoudre. Les premiers abuseraient facilement de la puissance dont ils n’auraient à rendre contre à personne, et état les maîtres des autres, ils en deviendraient les tyrans et non par les directeurs. L’obéissance des seconds qui ne serait que pour la crainte des lois, ne serait aussi par conséquent ni volontaire ni générale. Elle ne regarderait que les simples et les faibles. Ceux qui auraient assez d’adresse s’en exempteraient : ceux qui auraient assez de force refuseraient de la rendre, et partout où l’on se proposerait l’impunité on exercerait la licence » : p. 2-7.

Silhon Jean de, De l’immortalité de l’âme, Paris, Pierre Billaine, 1634, Discours II, Qu’il est nécessaire de montrer qu’il y a un Dieu pour prouver l’immortalité de l’âme. Réfutation du pyrrhonisme e des raisons que Montaigne apporte pour l’établir. Divers genres de démonstration..., p. 101 sq. Argument : ou bien l’âme tient son être d’elle-même (ce qui n’est pas), et par conséquent il n’y a rien qui le lui puisse ravir, ni de cause ennemie qui le lui puisse faire perdre. « Ou elle le reçoit du dehors et du premier de tous les êtres, et partant elle en jouira tant qu’il plaira à ce principal et souverain être le lui conserver et en étendre la durée ». Il est « principalement question de savoir si Dieu a eu cette volonté, et si dans le train de sa conduite et l’ordre de sa providence, il nous a laissé des vestiges assez vifs et des impressions assez claires pour nous le persuader » : p. 101-102.

Voir aussi dans Mersenne Marin, Correspondance, I, p. 67, la Lettre de Bredeau à Mersenne du 21 octobre 1621, qui contient un plan de la Lettre contre les athées de Bredeau, dont les points principaux sont les suivants :

1. « Deum unum et providentem colendum esse, adversus atheos » ;

2. « Superstitio, impietas et religio » ;

3. « Ex tribus religionibus, Mosaica, Christiana et Mahumetica, solam Christianam religionem esse. »

4. « Et quoniam illud Atheis superest evanidum hunc cultum esse, si anima sit mortalis, ut credunt cum Epicureis, adversus Lucretium qui quasdam rationes suae impietatis in lucem edidit, mihi certamen erit, ut etiam probem immortalitatem animae ».

5. Nécessité d’une bonne vie pour gagner le bonheur posthume.

Mersenne Marin, Correspondance, I, p. 69-70. Mersenne consacre à la thèse de l’immortalité de l’âme un chapitre spécial dans les Quaestiones in Genesim, Rationes quae immortalitatem animae stabiliunt et adversus Epicureos adstruunt, col. 365-382, pour montrer, contre les Alexandristes et les Averroïstes, qu’Aristote croyait à l’immortalité de l’âme, la théorie contraire provenant selon lui du Prince de Machiavel, « atheorum hujus saeculi facile princeps », de Cardan, de Charron, de Vanini, de Fludd, de Campanella.

Pour approfondir :

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970, p. 75 sq. L’immortalité de l’âme. ✍

Kolakowski Leszek, Dieu ne nous doit rien, Brève remarque sur la religion de Pascal et l’esprit du jansénisme, Paris, Albin Michel, 1997, p. 173 sq. ✍

L’immortalité de l’âme est une chose qui nous importe si fort : voir Voltaire, Lettres philosophiques, éd. Naves, Garnier, p. 281-282, note XXI de 1777 sur l’édition de Condorcet :

« Il ne s’agit pas encore ici de la sublimité et de la sainteté de la religion chrétienne, mais de l’immortalité de l’âme, qui est le fondement de toutes les religions connues, excepté de la juive : je dis excepté de la juive, parce que ce dogme n’est exprimé dans aucun endroit du Pentateuque, qui est le livre de la loi juive ; parce que nul auteur juif n’a pu y trouver aucun passage qui désignât ce dogme ; parce que, pour établir l’existence reconnue de cette opinion si importante, si fondamentale, il ne suffit pas de la supposer, de l’inférer de quelques mots dont on force le sens naturel ; mais il faut qu’elle soit énoncée de la façon la plus positive et la plus claire ; parce que, si la petite nation juive avait eu quelque connaissance de ce grand dogme avant Antiochus Épiphanes, il n’est pas à croire que la secte des saducéens, rigides observateurs de la loi eût osé s’élever contre la croyance fondamentale de la loi juive.

Mais qu’importe en quel temps la doctrine de l’immortalité et de la spiritualité de l’âme a été introduite dans le malheureux pays de la Palestine ? Qu’importe que Zoroastre aux Perses, Numa aux Romains, Platon aux Grecs, aient enseigné l’existence et la permanence de l’âme ? Pascal veut que tout homme, par sa propre raison, résolve ce grand problème. Mais lui-même le peut-il ? Locke, le sage Locke, n’a-t-il pas confessé que l’homme ne peut savoir si Dieu ne peut accorder le don de la pensée à tel être qu’il daignera choisir ? N’a-t-il pas avoué par là qu’il ne nous est pas plus donné de connaître la nature de notre entendement que de connaître la manière dont notre sang se forme dans nos veines. Jescher a parlé, il suffit.

Quand il est question de l’âme, il faut combattre Épicure, Lucrèce, Pomponace, et ne pas se laisser subjuguer par une faction de théologiens du faubourg Saint-Jacques, jusqu’à couvrir d’un capuce une tête d’Archimède. »