Principes et développement de l’apologie

de la religion chrétienne de Pascal

Qu’est-ce que l’apologétique ?

L’apologétique est un genre ancien dans l’histoire de la religion chrétienne ; mais elle prend, au XVIIe siècle, un caractère particulier, en raison de la crise intellectuelle, religieuse et morale dont ce siècle est le théâtre.

Une apologie, au sens technique, est un plaidoyer juridique, écrit ou prononcé en vue d’obtenir des empereurs romains la reconnaissance du droit légal des chrétiens à l'existence dans un empire officiellement païen. Il contient des exposés partiels de la foi chrétienne et quelques tentatives pour la justifier devant la philosophie grecque : voir sur ce sujet Gilson Etienne, La philosophie au Moyen Age, I, p. 15, et Simon Marcel et Benoit André, Le judaïsme et le christianisme antique, Nouvelle Clio, Paris, Presses Universitaires de France, 1968, p. 118 sq.

Les Pères apologistes n’ont pas toujours été très efficaces : voir sur ce point Simon Marcel et Benoit André, Le judaïsme et le christianisme antique, p. 118 sq. Leur échec tient au fait que sans tenir compte de certaines de leurs maladresses, leur critique agressive du paganisme n’a pu que convaincre leurs interlocuteurs qu’ils ne parlaient pas le même langage, et a plutôt creusé un fossé entre eux qu’il n’a réussi à les rapprocher. Leur recours à la révélation biblique et à la prophétie, qui constitue le vrai fondement de leur foi, plutôt qu’aux arguments philosophiques, reste inintelligible pour un païen. Lorsque Tertullien invoque le testimonium animae naturaliter christianae, le témoignage de l’âme supposée naturellement chrétienne, il use d’un argument qui contredit tout ce que les lecteurs païens peuvent trouver évident. En revanche, ils ont été les premiers à tenter un exposé raisonné de leur foi ; ils apparaissent à cet égard sinon comme les précurseurs de l’enseignement chrétien, qui s’épanouit dans les dernières années du IIe siècle à Alexandrie.

Parmi ces apologistes, l’un des plus célèbres est saint Justin, dit le Martyr, né à Naplouse vers l’an 100, de parents païens de langue grecque : voir Gilson Étienne, La philosophie au Moyen Age, I, p. 16, et Simon Marcel et Benoit André, Le judaïsme et le christianisme antique, p. 119 sq. Philosophe et apologiste chrétien, il composa une Apologie pour les chrétiens (150), adressée à l’empereur Antonin ; il vise à expliquer les raisons que peut avoir un païen de culture grecque de se convertir au christianisme. Justin pense qu’il y a convergence entre la pensée païenne dans ce qu’elle a de meilleur et le christianisme. Voir I Apol., 5, 4.

Clément d’Alexandrie, peut-être né à Athènes, commence une activité enseignante vers 190, interrompue en 202 par les mesures répressives de Septime Sévère contre la propagande chrétienne. Il meurt vers 215. Son Protreptique est destiné aux païens et combine une critique serrée de leur culte et de leurs croyances avec une théorie du Logos de qui procèdent les éléments de vérité inclus dans les philosophies grecques, mais qui, après avoir inspiré les prophètes d’Israël, s’est révélé dans sa plénitude en Jésus-Christ. Voir Simon Marcel et Benoit André, Le judaïsme et le christianisme antique, p. 121 sq.

Origène est son successeur. Né chrétien, ordonné prêtre lors d’un séjour en Palestine, il prend la direction de l’école chrétienne de Césarée, dont il accroît le rayonnement. Son Contre Celse est la meilleure apologie de la foi de l’Antiquité.

Enfin, Saint Augustin peut également être considéré comme un apologiste. Voir une bibliographie complète sur son apologétique dans Œuvres, t. 8, Bibliothèque augustinienne, p. 510-511.

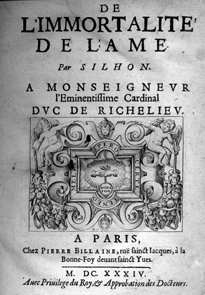

Au Moyen Âge, alors que le christianisme s’est imposé comme religion dominante en occident, les apologies ont naturellement changé de sens et de forme. Il n’est plus nécessaire de défendre le droit du christianisme à subsister dans un monde qui n’est pas chrétien ; mais le christianisme est confronté à d’autres religions, sur lesquelles il doit s’informer, mais contre lesquelles il doit aussi défendre sa propre vérité. On trouve des apologies du christianisme contre l’islam ou contre les Juifs. L’un des exemples les plus intéressants est celui de Ramon Martinez (Raymundus Martinus), né entre 1225 et 1230 environ, moine catalan de l’ordre des Frères prêcheurs, inquisiteur renommé pour sa science, et grand orientaliste. Professeur au Studium hebraicum, fondé par Raymond de Penafort qui estimait que pour convertir les Juifs il fallait connaître leur religion afin d’en établir l’insuffisance, et chargé par lui de fonder à Tunis un Studium arabicum, il possédait un savoir profond des textes arabes et judaïques. En 1278, il rédigea à Barcelone le Pugio fidei adversus Judaeos et Mauros, où il offre un florilège de textes empruntés aux midrashim. Au XVIIe siècle, Joseph de Voisin et son condisciple au collège de Foix, le futur évêque de Lodève, découvrent une copie qu’ils demandent à un orientaliste allemand, Joseph de Rozen, de transcrire ; elle servira de base à l’édition de 1642, dédiée au cardinal de Richelieu ; elle fut cependant estimée insuffisante par Joseph de Voisin, qui en donne, en 1651, une édition complète avec un commentaire qui a intéressé Pascal. Voir sur le point la notice de Leduc-Fayette Denise, Pascal et le mystère du mal, p. 109.

Suite de l’article (Les apologétiques à l’époque de Pascal)...