Les Copies des Pensées

Bibliographie ✍

COUCHOUD Paul-Louis, Blaise Pascal, Discours de la condition de l’homme, Paris, éd. Albin Michel, 1948, Introduction.

DESCOTES Dominique et PROUST Gilles, “Un projet du Centre international Blaise Pascal : l’édition électronique des Pensées” in Courrier du CIBP, n° 30, Clermont-Ferrand, 2008, “III. Remarques sur l’ordre des Copies”, p. 12.

MESNARD Jean, “Aux origines de l’édition des Pensées : les deux copies”, in Les « Pensées » de Pascal ont trois cents ans, Clermont-Ferrand, G. de Bussac, 1971, p. 1-30.

PASCAL Blaise, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, éd. L. Lafuma, Éditions du Luxembourg, 1951, introduction.

PASCAL Blaise, Œuvres complètes, édition par Jean Mesnard, t. I, Bruges, éd. Desclée de Brouwer, 1964. Description du Recueil RC2, p. 294-298.

PASCAL Blaise, Pensées, présentation et notes par Gérard Ferreyrolles, texte établi par Philippe Sellier d’après la copie de référence de Gilberte Pascal, Librairie générale française, Coll. Classiques de poche, 2000, Introduction.

Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été trouvées après sa mort parmi ses papiers, à Paris chez Guillaume Desprez, 1670, avec Privilège et Approbation. Ce livre est communément appelé Édition de Port-Royal.

PROUST Gilles, “Les Copies des Pensées”, in Courrier du CIBP n° 32, Clermont-Ferrand, 2010, p. 4-47. Cette page internet en est un large résumé.

SELLIER Philippe, “Indications d’ordre et dossiers pascaliens”, in Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. 93, n° 1, Paris, J. Vrin, 2009, p. 145-154.

TOURNEUR Zacharie, Édition paléographique des manuscrits originaux conservés à la Bibliothèque Nationale enrichie de nombreuses leçons inédites et présentée dans le classement primitif avec une introduction et des notes descriptives, Paris, J. Vrin, 1942, Introduction.

La Bibliothèque Nationale de France possède trois manuscrits des Pensées qui proviennent de la famille de Pascal : le Recueil des papiers originaux des Pensées de Pascal (ms 9202 fonds français – anciennement n° 3002 du supplément français), et deux Copies manuscrites réalisées par un même copiste après la mort de Pascal : une première Copie (notée C1 par Jean Mesnard) cotée ms 9203 fonds français, anciennement n° 3002 bis du supplément français, et une deuxième Copie (notée C2) intégrée au Recueil ms 12449 du fonds français, anciennement n° 176 du suppl. français (noté RC2) ; cette dernière Copie est suivie d’une copie intitulée La loi était figurative, transcrite sur un cahier à part.

|

|

|

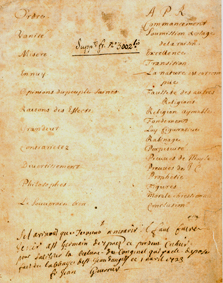

1ère Table des matières dans C1 |

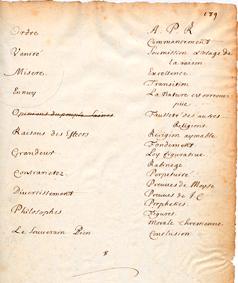

2ème Table des matières dans C1 |

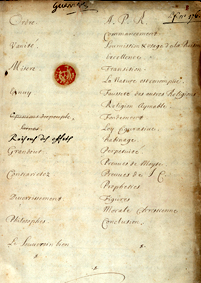

Table des matières dans C2 |

Ordonnancement de C1 et C2

C1 |

pages |

C2 |

pages |

Table des matières Unités à titres 1 à 27 : Ordre à Conclusion |

1 à 188 |

Table des matières puis Dossier de travail (unité I) |

0 à 12 |

Table des matières et Dossier de travail (unité I) |

189 à 200 |

Unités à titres 1 à 27 : Ordre à Conclusion |

13 à 220 |

Preuves par discours I à IV, par les juifs I à VI, par les prophéties I à VIII (unités II à XIX) |

201 à 312 |

Contre la fable d’Esdras (unité XXXV) |

221 à 228 |

Règle de la créance (unité XX) |

313 à 316 |

Titre Miracle Miracles I à III (unités XXXII à XXXIV) |

225 229 à 274 |

Géométrie-Finesse I et II (unités XXI et XXII) |

317 à 324 |

Pensées diverses (unités XXIII à XXXI) |

275 à 401 |

Pensées diverses (unités XXIII à XXXI) |

325 à 434 |

Géométrie-Finesse I et II (unités XXI et XXII) |

401 à 404 |

Titre Miracle Miracles I à III (unités XXXII à XXXIV) |

431 435 à 475 |

Règle de la créance (unité XX) |

405 à 410 |

[l’unité XXXV est absente de C1] |

|

Titre Preuves de la religion par le peuple juif, les prophéties et quelques discours (absent de C1) Preuves par discours I à IV, par les juifs I à VI, par les prophéties I à VIII (unités II à XIX)

|

409

411 à 538 |

Prise de conscience de l’importance des Copies

Pour le lecteur des XVIIe et XVIIIe siècles, le texte et l’ordre des Pensées étaient connus et fixés par l’ouvrage publié pour la première fois en janvier 1670 et surtout par l’édition de 1678, augmentée de quelque quarante pensées. L’existence du Recueil des originaux et des deux Copies, pourtant disponibles dans la Bibliothèque Royale dès le XVIIIe siècle, était connue, mais nul ne ressentait le besoin de recourir aux papiers originaux, difficilement lisibles et classés dans un ordre sans aucun rapport avec l’édition ; les textes fournis par les Copies et leur ordre étaient aussi différents de ceux que Port-Royal avait publiés. Ces différences étaient pourtant signalées dans la Préface de l’édition (composée par Étienne Périer) : « dans le peu qu’on en donne, on n’a pas gardé son ordre et sa suite pour la distribution des matières ». Tout au plus Jean Guerrier avait-il noté sur une des Copies (C1) qu’elle pouvait « faciliter la lecture de l’original ».

Le Rapport présenté à l’Académie française en 1842 par Victor Cousin, et publié en 1843, ouvre une période nouvelle dans l’histoire de l’édition des Pensées. Montrant sur pièces que l’édition de Port-Royal ne respecte pas le texte original de Pascal, il appelle à un retour au manuscrit existant, et à une édition nouvelle, fondée sur la transcription du seul document doué à son sens d’une véritable autorité : les papiers originaux. C’est Prosper Faugère qui remplit cette attente en 1844. Désormais, l’édition de Port-Royal revêt un intérêt essentiellement historique, et cesse de servir de patron pour les éditions ultérieures.

En revanche, si l’autorité du manuscrit s’est imposée naturellement, celle des Copies a mis plus longtemps à apparaître, parce que leur raison d’être n’a pas été immédiatement comprise.

Gustave Michaut en 1896, et Léon Brunschvicg dans l’Introduction à l’édition phototypique du manuscrit qu’il a procurée en 1905, pensent par exemple que la copie originale qui a servi à la mise au net du texte, et qui est mentionnée dans la Préface de l’édition de Port-Royal, a disparu, et que la copie C1 (qu’ils appellent la Copie tout court) a été réalisée par le comité de Port-Royal dans l’intention de préparer l’édition imprimée : selon eux, les pensées classées dans la Table des matières que contiennent les Copies étaient celles que l’on destinait à la publication.

En 1942, Zacharie Tourneur semble au contraire convaincu que C1 est la première copie dont parle Étienne Périer. Il est le premier à remarquer la présence de trous dans les papiers originaux, ce qui lui permet de comprendre qu’Étienne Périer, dans la Préface de l’édition de Port-Royal, employait le terme de liasses dans le sens tout à fait concret de papiers attachés les uns aux autres par des ficelles. À partir de là, Paul-Louis Couchoud peut mettre en évidence en 1948 le classement des papiers par liasses et le fait que la Copie (C1) retranscrit les papiers originaux liasse par liasse.

Dans son Introduction de l’édition du Luxembourg de 1951, Louis Lafuma soutient sans hésitation que « la Copie 9.203 n’est pas un premier état de l’édition de Port-Royal », comme l’avaient cru Brunschvicg et Michaut : « elle est la Copie dont parle Étienne Périer et elle nous donne l’état dans lequel ont été trouvés les papiers de Pascal. » Il considère aussi que la deuxième Copie (C2) n’est qu’une transcription de la première. Aussi son édition suit-elle l’ordre de cette copie C1. Elle comporte une première partie correspondant à des liasses dont les titres sont fournis par la Table des matières, mais pour la seconde partie, L. Lafuma préfère parler de séries, qui, selon lui, n’étaient pas montées en liasses. L’ensemble restitue l’état dans lequel Pascal avait laissé ses papiers, à une étape où il n’avait encore achevé qu’une partie réduite de son travail.

En 1971, Jean Mesnard, dans un article intitulé “Aux origines de l’édition des Pensées : les deux copies”, in Les « Pensées » de Pascal ont trois cents ans, Clermont-Ferrand, G. de Bussac, 1971, p. 1-30, démontre que les deux Copies sont toutes deux issues d’une autre Copie aujourd’hui disparue (notée C0). Il établit aussi que l’on peut reconnaître, dans la structure des Copies, des unités composées chacune de plusieurs dossiers, huit grands ensembles cohérents communs aux deux Copies, mais ordonnés de façon différente dans l’une et dans l’autre. J. Mesnard désigne ces unités par l’expression grands dossiers.

Dans l’édition des Pensées qu’il a procurée en 1991, Philippe Sellier estime que C2 présente une organisation plus sûre que C1, parce qu’elle est confectionnée de manière à interdire tout déplacement d’un dossier, ce qui permet, selon lui, de la considérer comme « une copie ne varietur », « la copie de référence, la copie-étalon que les Périer ont fait établir à leur usage ». Mais l’intérêt de C2 consiste surtout à ses yeux en ce qu’elle permet de discerner, parmi les dossiers laissés par Pascal, une chronologie : il y distingue, outre les liasses portant des titres répondant à la Table des matières, qui représentent une tentative de mise en ordre de son projet d’apologie par Pascal, datant de 1658 selon Philippe Sellier,

d’abord des dossiers dont la constitution est antérieure à 1658, qui correspondent à la phase préparatoire la plus ancienne du travail de Pascal,

puis des dossiers de travail qui contiennent des développements plus récents, postérieurs à 1658, et composés à partir des liasses à titres.

C’est donc l’ordre de C2 qu’il a tout naturellement adopté dans ses éditions de 1991, 2000 et 2010.

Les grands ensembles dans C2

J. Mesnard |

|

Éd. Sellier 2000 |

|

|

Table des matières |

Liasse-table |

A |

1 |

I |

||

2 |

Ordre à Conclusion |

« Ordre » à « Conclusion » |

|

3 |

XXXV |

Contre la fable d’Esdras |

B |

|

Titre Miracles |

|

|

4 |

XXXII à XXXIV |

Miracles 1 à 3 |

|

5 |

XXIII (Miscellanea) à XXXI |

Miscellanea, Pensées mêlées 2 et 3 |

|

Pensées mêlées 4 à 9 |

C |

||

6 |

XXI à XXII |

Géométrie / finesse 1 et 2 |

|

7 |

XX (La créance) |

L’autorité |

|

|

Titre Preuves de la religion par le peuple juif, les prophéties et quelques discours |

|

|

8 |

II à XIX

|

Sellier donne un titre à chaque unité |

D |

Les conclusions de J. Mesnard sur C0 et les grands dossiers nous ont permis de constater récemment (2009) que la différence d’ordonnancement entre les deux Copies est moins radicale qu’il n’y paraît. Les grands ensembles de dossiers qu’il a distingués constituaient des dossiers matériellement distincts dans C0. Ces dossiers, placés en pile lorsque le copiste a commencé son travail, se sont entassés dans un ordre inverse au fur et à mesure que le copiste confectionnait une première Copie, provoquant un désordre partiel de la transcription de la Copie qui a été composée ensuite.

✍

Mesnard Jean, “Aux origines de l’édition des Pensées : les deux copies”, in Les « Pensées » de Pascal ont trois cents ans, Clermont-Ferrand, G. de Bussac, 1971, p. 1-30.

Descotes Dominique et Proust Gilles, “Un projet du Centre international Blaise Pascal : l’édition électronique des Pensées” in Courrier du CIBP n° 30, Clermont-Ferrand, 2008, “III. Remarques sur l’ordre des Copies”, p. 12.

Liasses ou dossiers ?

Dans sa Préface de l’édition de 1670, Étienne Périer indique qu’après la mort de Pascal, on trouva ses papiers « tous ensemble enfilés en diverses liasses ». L’étude approfondie des papiers conservés dans le Recueil des originaux confirme l’exactitude littérale de cette information. Lorsque Pascal voulait attacher un papier à une liasse, il le perçait en général en haut à gauche, plus rarement en bas à gauche sur certaines feuilles et les feuillets séparés, et si possible dans la marge qu’il y ménageait. Ces trous ne sont cependant pas toujours présents, car sur beaucoup de ces papiers, la marge de gauche a été rognée au moment de leur collage dans le Recueil, détruisant la partie sur laquelle se trouvait le trou.

Plusieurs de ces liasses, par exemple Vanité et Misère, sont composées de nombreux petits papiers et d’un nombre variable de feuillets de dimensions beaucoup plus importantes. On aurait pu s’attendre à ce que les grands feuillets soient stockés au-dessous des petits papiers, et que lorsqu’on entreprit de les copier, ils soient transcrits après eux. Il n’en est rien. Voir les papiers originaux de l’Économie du monde (Misère 9 - Laf. 60, Sel. 94) et ceux de Divertissement (Divertissement 4 - Laf. 136, Sel. 168). De plus, très peu de papiers dont l’origine pourrait être celle d’un registre de compte, et pour la plupart transcrits en début d’unité, sont troués.

Si les unités titrées étaient composées de liasses, seuls deux ou trois petits papiers qui auraient pu servir d’étiquettes de liasses ont été retrouvés. Voir cependant l’étude du papier 21-1 (Misère 18 - Laf. 69, Sel. 103).

Pour les autres grands dossiers l’organisation était plus complexe. Chaque grand dossier pouvait contenir des feuilles doubles, des feuillets séparés, ou des papiers enfilés en liasses, si ce n’est les deux à la fois.

Que représentent les Copies ?

Il est très difficile de se faire une idée précise de l’état dans lequel Pascal a laissé ses papiers. Certains originaux ont disparu. Ceux qui ont été conservés ne sont pas intacts, certains ont été découpés en plusieurs morceaux et la plupart ont été collés sans respecter l’ordre dans lequel ils étaient à la mort de Pascal. Les Copies C1 et C2 sont actuellement le meilleur témoin de l’ordre de ces papiers, mais ce sont aussi des re-présentations dans un but d’édition : diverses manipulations ont pu avoir lieu volontairement ou involontairement. P. Ernst pensait que les liasses avaient été transcrites dans l’ordre inverse de l’enfilage des papiers. Comment savoir où se situait le premier papier enfilé ? Il a probablement fallu défaire les liasses avant de les transcrire. Certaines ont pu être transcrites dans le « bon » ordre et d’autres dans l’ordre inverse ou dans un autre ordre. D’autre part, comment savoir si Pascal avait donné un titre à chacune des unités ? Il n’y a pas de papier équivalent à la Table des matières dans le Recueil des originaux et la plupart des titres transcrits au début des unités ne correspondent à aucun papier isolé. Ont-ils été perdus ? Ont-ils vraiment existé ? seule une connaissance approfondie des papiers et des Copies permet de le percevoir.

L’étude simultanée des deux Copies et des papiers originaux est donc indispensable à la compréhension des Pensées et du projet d’apologie de Pascal. Ce site permet au lecteur de s’y livrer par lui-même.