Dossier de travail - Fragment n° 20 / 35 – Papier original : RO 481-6

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 17 p. 195 v° / C2 : p. 7

Éditions savantes : Faugère II, 364, XXII / Brunschvicg 290 / Tourneur p. 303-4 / Le Guern 381 / Lafuma 402 / Sellier 21

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

DAVIDSON Hugh, The origins of certainty. Means and meanings in Pascal’s Pensées, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1979. GOUHIER Henri, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, Paris, Vrin, 1986. MESNARD Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320. SHIOKAWA Tetsuya, Pascal et les miracles, Paris, Nizet, 1977. |

✧ Éclaircissements

Preuves de la religion.

Dans quelle mesure la religion peut-elle être prouvée ? Il ne s’agit en aucun cas de donner une démonstration de l’existence de Dieu, à la manière cartésienne, dont Pascal a dit le mal qu’il pense. Voir Excellence 2 (Laf. 190, Sel. 222). De toute manière, si l’on pouvait donner une preuve rationnelle de l’existence de Dieu, elle montrerait que Dieu est à la portée de la connaissance philosophique, si bien qu’il n’aurait pas besoin d’être révélé ; ce serait paradoxalement une preuve de la fausseté de la religion chrétienne. D’autre part, les preuves rationnelles ne peuvent montrer l’existence que d’un Dieu impersonnel, et non prouver la vérité de Jésus-Christ.

Les preuves auxquelles Pascal pense sont des marques que la religion chrétienne donne de sa vérité, qui sont évoquées dans la prosopopée de la Sagesse du fragment A P. R. 2 (Laf. 149, Sel. 182) : Je n’entends point que vous soumettiez votre créance à moi sans raison, et ne prétends point vous assujettir avec tyrannie. Je ne prétends point aussi vous rendre raison de toutes choses. Et pour accorder ces contrariétés, j’entends vous faire voir clairement par des preuves convaincantes des marques divines en moi qui vous convainquent de ce que je suis, et m’attirer autorité par des merveilles et des preuves que vous ne puissiez refuser. Ces marques sont des motifs de crédibilité de la religion chrétienne, des raisons de croire, que Pascal entend exposer à son lecteur.

Voir la réflexion sur les preuves proposées dans Davidson Hugh, The origins of certainty. Means and meanings in Pascal’s Pensées, p. 1-35. ✍

Morale / Doctrine / Miracles / Prophéties / Figures.

Il existe plusieurs listes de preuves, présentées de manières différentes, dans le Recueil des originaux.

Certaines d’entre elles se présentent sous la même forme que dans le présent fragment, les termes successifs séparés par des traits verticaux ou obliques, par des virgules, parfois les deux à la fois.

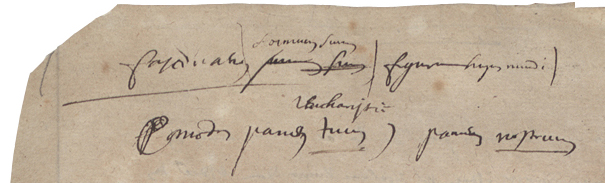

Voir par exemple Laf. 801, Sel. 653 (RO p. 381) :

Fascinatio.

Somnum suum.

Figura hujus mundi.

-------

L’Eucharistie.

Comedes panem tuum / panem nostrum.

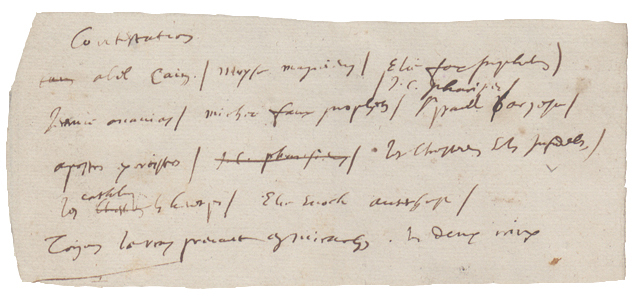

On trouve une disposition analogue, mais plus ample, dans le fragment Miracles II (Laf. 856, Sel. 436 - RO 455-3) :

Contestations.

Abel, Caïn.

Moïse, magiciens.

Élie, faux prophètes.

Jérémie, Ananias.

Michée, faux prophètes.

Jésus-Christ, pharisiens.

Saint Paul, Barjésu.

Apôtres, exorcistes.

Jésus-Christ, pharisiens.

Les chrétiens et les infidèles.

Les catholiques et les hérétiques.

Élie, Énoch, Antéchrist.

Toujours le vrai prévaut en miracles. Les deux croix.

Ces listes ont en commun d’apparaître comme des recueils de formules dans lesquelles les termes ne sont pas encore ordonnés.

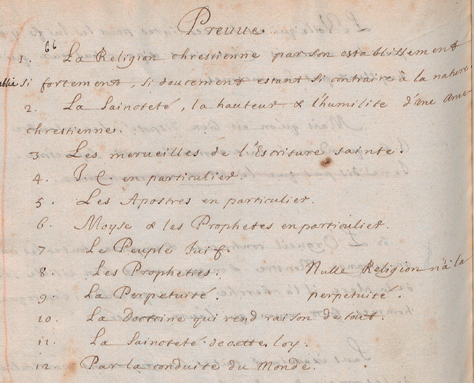

Dans le cas présent, il existe une liste qui développe celle-ci, et qui se présente sous une forme différente, dans Preuves par les Juifs VI (Laf. 482, Sel. 717). L’original étant perdu, elle n’est connue que par les Copies, mais il faut sans doute attribuer à Pascal la disposition et la numérotation, qui propose un ordre apparemment bien déterminé.

(extrait de la Copie C1, p. 258)

Davidson Hugh, The origins of certainty. Means and meanings in Pascal’s Pensées, p. 31 sq., estime que cette liste de preuves sert de développement et de commentaire au présent fragment. Voir p. 30 sq. ses remarques sur ce type de listes de preuves chez Pascal.

Preuves par les Juifs VI (Laf. 482, Sel. 717). Preuves.

1. La religion chrétienne, par son établissement, par elle-même établie si fortement, si doucement, étant si contraire à la nature.

2. La sainteté, la hauteur et l’humilité d’une âme chrétienne.

3. Les merveilles de l’Écriture sainte.

4. Jésus-Christ en particulier.

5. Les apôtres en particulier.

6. Moïse et les prophètes en particulier.

7. Le peuple juif.

8. Les prophéties.

9. La perpétuité : nulle religion n’a la perpétuité.

10. La doctrine, qui rend raison de tout.

11. La sainteté de cette loi.

12. Par la conduite du monde.

Il est indubitable qu’après cela on ne doit pas refuser, en considérant ce que c’est que la vie, et que cette religion, de suivre l’inclination de la suivre, si elle nous vient dans le cœur ; et il est certain qu’il n’y a nul lieu de se moquer de ceux qui la suivent.

Sur l’élaboration progressive des textes dans les Pensées, voir Mesnard Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320.

Miracles III (Laf. 894, Sel. 448). Les trois marques de la religion : la perpétuité, la bonne vie, les miracles.

Morale : les liasses Vanité, Misère, Grandeur et Morale chrétienne, qui sous divers aspects traitent de problèmes de morale, correspondent à cette rubrique.

Doctrine : il est possible que ce terme fasse allusion à la doctrine du péché originel, que Pascal invoque dans A P. R.

Miracles : le plan indiqué par la table des titres ne comprend pas de titre Miracles. Pascal paraît avoir renoncé à employer l’argument des miracles. Voir Shiokawa Tetsuya, Pascal et les miracles, Paris, Nizet, 1977 ; Gouhier Henri, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, Paris, Vrin, 1986, p. 149 sq.

Prophéties : voir Prophéties. Voir aussi Sellier Philippe, “Le fondement prophétique”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, Paris, Champion, 2010, p. 461-483.

Figures : voir Loi figurative.