Fragment Misère n° 4 / 24 – Papier original : RO 67-4

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Misère n° 77 p. 15 / C2 : p. 33

Éditions de Port-Royal : Chap. XXIX - Pensées Morales : 1669 et janv. 1670 p. 290 / 1678 n° 46 p. 287

Éditions savantes : Faugère I, 194, XLIX / Havet VI.63 / Michaut 189 / Brunschvicg 181 / Tourneur p. 180-5 / Le Guern 52 / Maeda II p.230 / Lafuma 56 / Sellier 89

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

ARNAULD Antoine et NICOLE Pierre, La logique ou l’art de penser, IV, II (éd. de 1664). DUHEM Pierre, Les origines de la statique, I, p. 279 sq. MERSENNE Marin, Questions théologiques, Question XV, éd. Pessel, Fayard, p. 271. REGIS Pierre Silvain, Cours entier de Philosophie, ou Système général selon les principes de M. Descartes, II, Livre IV, Partie II, chapitre V, p. 161. SANDORI Paul, Petite logique des forces, p. 66. STEVIN Simon, Ier Livre de la Statique, II, Théorème XI, Proposition XIX, in Œuvres mathématiques, tr. A. Girard, p. 448 A. |

✧ Éclaircissements

Nous sommes si malheureux que nous ne pouvons prendre plaisir à une chose qu’à condition de nous fâcher si elle réussit mal, ce que mille choses peuvent faire et font à toute heure.

Malheureux : mal construits, mal bâtis. Le mot n’enferme pas l’idée de tristesse, mais celle d’échec.

Réussir : le mot est en général neutre ; il est déterminé ici par mal.

Ce que mille choses peuvent faire : porte sur si elle réussit mal. Peuvent faire : entendre réussir mal et nous fâcher.

[Qui] aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire

Secret : technique particulièrement caché et subtile ; référence implicite à l’alchimie et au grand œuvre.

Laf. 640, Sel. 529 bis. Ceux qui dans de fâcheuses affaires ont toujours bonne espérance et se réjouissent des aventures heureuses, s’ils ne s’affligent également des mauvaises, sont suspects d’être bien aises de la perte de l’affaire et sont ravis de trouver ces prétextes d’espérance pour montrer qu’ils s’y intéressent et couvrir par la joie qu’ils feignent d’en concevoir celle qu’ils ont de voir l’affaire perdue. » Ceux-là semblent avoir trouvé le point. En réalité, par leur sérénité, ils prouvent qu’ils souhaitent la perte de l’affaire.

OC III, éd. J. Mesnard, p. 1202 sq. Lettre aux Périer, vers le printemps 1657. « Vous me faites plaisir de me mander tout le détail de vos frondes, et principalement puisque vous y êtes intéressés. Car je m’imagine que vous n’imitez pas nos frondeurs de ce pays-ci, qui usent si mal, au moins à ce qui m’en paraît, de l’avantage que Dieu leur offre de souffrir quelque chose pour l’établissement de ses vérités. Car, quand ce serait pour l’établissement de leurs vérités, ils n’agiraient pas autrement ; et il semble qu’ils ignorent que la même Providence, qui a inspiré les lumières aux uns, les refuse aux autres ; et il semble qu’en travaillant à les persuader, ils servent un autre Dieu que celui qui permet que des obstacles s’opposent à leur progrès. Ils croient rendre service à Dieu en murmurant contre les empêchements, comme si c’était une autre puissance qui excitât leur piété, et une autre qui donnât vigueur à ceux qui s’y opposent.

C’est ce que fait l’esprit propre. Quand nous voulons par notre propre mouvement que quelque chose réussisse, nous nous irritons contre les obstacles, parce que nous sentons dans ces empêchements ce que le motif qui nous fait agir n’y a pas mis, et nous y trouvons des choses que l’esprit propre qui nous fait agir n’y a pas formées.

Mais, quand Dieu fait agir véritablement, nous ne sentons jamais rien au-dehors qui ne vienne du même principe qui nous fait agir ; il n’y a point d’opposition au motif qui nous presse ; le même moteur qui nous porte à agir en porte d’autres à nous résister, au moins il le permet ; de sorte que, comme nous n’y trouvons point de différence et que ce n’est pas notre esprit qui produit le bien et qui permet le mal, cette uniformité ne trouble point la paix d’une âme et est une des meilleures marques qu’on agit par l’esprit de Dieu, puisqu’il est bien plus certain que Dieu permet le mal, quelque grand qu’il soit, que non pas que Dieu fait le bien en nous (et non pas quelque autre motif secret), quelque grand qu’il nous paraisse ; de sorte que, pour bien reconnaître si c’est Dieu qui nous fait agir, il vaut bien mieux s’examiner par nos comportements au-dehors que par nos motifs au-dedans, puisque, si nous n’examinons que le dedans, quoique nous n’y trouvions que du bien, nous ne pouvons pas nous assurer que ce bien vienne véritablement de Dieu. Mais, quand nous nous examinons au-dehors, c’est-à-dire quand nous considérons si nous souffrons les empêchements extérieurs avec patience, cela signifie qu’il y a une uniformité d’esprit entre le moteur qui inspire nos passions et celui qui permet les résistances à nos passions ; et comme il est sans doute que c’est Dieu qui permet les unes, on a droit d’espérer humblement que c’est Dieu qui produit les autres.

Mais quoi ! On agit comme si on avait mission pour faire triompher la vérité, au lieu que nous n’avons mission que pour combattre pour elle. Le désir de vaincre est si naturel que, quand il se couvre du désir de faire triompher la vérité, on prend souvent l’un pour l’autre et on croit chercher la gloire de Dieu en cherchant en effet la sienne. Il me semble que la manière dont nous supportons les empêchements en est la plus sûre marque ; car enfin si nous ne voulons que l’ordre de Dieu, il est sans doute que nous souhaiterons autant le triomphe de sa justice que celui de sa miséricorde, et que, quand il n’y aura point de notre négligence, nous serons dans une égalité d’esprit, soit que la vérité soit connue, soit qu’elle soit combattue, puisqu’en l’un la miséricorde de Dieu triomphe et en l’autre sa justice. »

aurait trouvé le point.

Voir Provinciale I, 14. « Pour savoir la chose au vrai, je vis M. N., docteur de Navarre, qui demeure près de chez moi, qui est, comme vous le savez, des plus zélés contre les Jansénistes ; et comme ma curiosité me rendait presque aussi ardent que lui, je lui demandai d’abord s’ils ne décideraient pas formellement que la grâce est donnée à tous, afin qu’on n’agitât plus ce doute. Mais il me rebuta rudement et me dit que ce n’était pas là le point ; qu’il y en avait de ceux de son côté qui tenaient que la grâce n’est pas donnée à tous ; que les examinateurs mêmes avaient dit en pleine Sorbonne que cette opinion est problématique, et qu’il était lui-même dans ce sentiment : ce qu’il me confirma par ce passage, qu’il dit être célèbre, de saint Augustin : Nous savons que la grâce n’est pas donnée à tous les hommes. » « 18. Il m’en parla si sérieusement, que je n’en pus douter ; et sur cette assurance, je retournai chez mon premier docteur, et lui dis, bien satisfait, que j’étais certain que la paix serait bientôt en Sorbonne : que les Jansénistes étaient d’accord du pouvoir qu’ont les justes d’accomplir les préceptes ; que j’en étais garant, et que je le leur ferais signer de leur sang. Tout beau ! me dit-il ; il faut être théologien pour en voir la fin. La différence qui est entre nous est si subtile, qu’à peine pouvons-nous la marquer nous-mêmes ; vous auriez trop de difficulté à l’entendre. Contentez-vous donc de savoir que les Jansénistes vous diront bien que tous les justes ont toujours le pouvoir d’accomplir les commandements : ce n’est pas de quoi nous disputons ; mais ils ne vous diront pas que ce pouvoir soit prochain ; c’est là le point. »

C’est le mouvement perpétuel.

Métral, Cours de physique, III, p. 60, § 475. Impossibilité du mouvement perpétuel. Le problème du mouvement perpétuel consiste à faire une machine dont le rendement soit égal à 1, en supprimant les résistances passives : p. 61. Le mouvement perpétuel est aujourd’hui défini comme une chimère selon laquelle un mouvement pourrait durer éternellement sans absorber d’énergie. Mais ce n’est pas exactement de cette façon que l’entendaient les classiques.

Les savants et les ingénieurs ont cherché à réaliser ce mouvement qui s’entretient lui-même. Voir Gille Bertrand, Les ingénieurs de la Renaissance, p. 164, sur Léonard de Vinci et le mouvement perpétuel.

Caus Salomon de, Les raisons des forces mouvantes, Livre I, f° 18 v°- f° 19 r°. Problème XII. “Pour faire une machine laquelle aura mouvement de soi-même”.

On est progressivement parvenu à l’idée que le mouvement perpétuel est impossible.

Duhem Pierre, Les origines de la statique, I, p. 279 sq. Stevin use du principe de l’impossibilité du mouvement perpétuel sans l’avoir d’abord demandé à son lecteur, ni l’avoir mis au nombre de ses postulats. C’est un problème de savoir d’où il tire l’assurance de la vérité de ce principe. L’impossibilité du mouvement perpétuel est admise par Galilée et Stevin comme axiome propre à fonder certaines démonstrations de la statique.

Mersenne Marin, Questions théologiques, Question XV, éd. Pessel, Fayard, p. 271, pose le problème : Peut-on inventer et faire un mouvement perpétuel ? Il donne les raisons suivantes de l’impossibilité du mouvement perpétuel :

« 1. ce qui donne le premier branle aux machines ne peut être mû par elles d’un branle égal de réciprocation.

2. toute sorte de mouvement violent s’alentit et diminue toujours sa force peu à peu, depuis son commencement jusques à sa fin.

3. il est plus aisé de faire tomber les ressorts que de les relever, et nulle chose ne peut monter plus haut que sa source par ses propres forces. »

Mersenne Marin, Questions inouïes, Question XXXVII, éd. Pessel, p. 101 sq. Voir p. 102 : « Quant au mouvement perpétuel, je le mets au rang de la pierre philosophale, et de plusieurs choses semblables, où quantité d’esprits s’amusent, et se perdent, non seulement parce que ce qui a commencement a fin, mais parce que choses égales ne peuvent vaincre choses égales, puisque ce qui agit doit être plus fort que ce qui pâtit. »

Le principe de l’impossibilité du mouvement perpétuel permet d’établir les lois fondamentales de la mécanique.

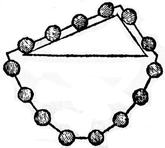

Sandori Paul, Petite logique des forces, p. 66. Dans le montage composé de deux plans inclinés supportant des boules attachées les unes aux autres en collier, les boules G, H, I, K, L, M, N et O forment une série symétrique, dont les boules se contrepèsent deux à deux :

O contrepèse G

N contrepèse H

M contrepèse I

L contrepèse K.

Et si le nombre en était impair, on arriverait au même résultat en divisant mentalement la boule du milieu en deux moitiés équilibrées. A partir de ce principe, on parvient à établir la loi du plan incliné. P. Sandori note que cela permet d’imaginer qu’on supprime la série de boules G-O sans perturber l’équilibre des boules qui se trouvent sur AB et BC. Sur AB et BC, le nombre de globes est égal ou proportionnel à la dimension des côtés. On réunit ensuite en deux boules D et F les boules P, Q, R, D d’une part et E, F d’autre part. Cela permet de ramener au cas d’équilibre.

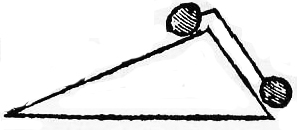

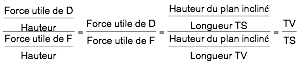

Stevin Simon, Ier Livre de la Statique, II, Théorème XI, Proposition XIX, in Œuvres mathématiques, tr. A. Girard, p. 448 A. Si un triangle a son plan perpendiculaire à l’horizon, et sa base parallèle à celui-ci, et sur un chacun des deux autres côtés, un poids sphérique, de pesanteur égale, comme le côté dextre du triangle, au senestre, ainsi la puissance du poids senestre à celle du poids dextre.

Donc il n’y aura pas de mouvement perpétuel. En termes plus clairs :

![]()

Par suite

Force de D x TS = Force de F x TV.

De sorte que l’équilibre est maintenu, et qu’il ne peut se produire de mouvement. La démonstration est donc fondée sur l’impossibilité du mouvement perpétuel, mais cette impossibilité elle-même n’est pas démontrée.

Régis Pierre Silvain, Cours entier de Philosophie, ou Système général selon les principes de M. Descartes, II, Livre IV, Partie II, chapitre V, p. 161. « On n’appelle proprement de ce nom que le mouvement de certains corps qui descendent pendant que d’autres montent, de sorte que les mêmes corps qui sont une fois montés descendent après pour faire monter les autres, et pour perpétuer ainsi le mouvement par une succession et une circulation continuelle. Or ce mouvement ne saurait être produit par l’art, ni par la nature. »

On fait appel au mouvement perpétuel lorsqu’on veut démontrer qu’une situation est inextricable, une idée impossible, ou pour réduire une argumentation à l’impossible. Ici, la thèse du repos dans le contentement loin de toute fâcherie n’est pas en cause : le mouvement perpétuel, c’est celui de l’homme content et mécontent à la fois : c’est une machine aberrante. La solution proposée est celle de la lettre de juin 1657 : on ne se fâche pas contre les obstacles quand on sait que Dieu les suscite.

Dans Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique ou l’art de penser, IV, II (éd. de 1664), le problème du mouvement perpétuel est présenté comme type de question mal posée : « L’autre manière dont on pèche dans l’examen des conditions de ce que l’on cherche est quand on en omet qui sont essentielles à la question que l’on propose : on propose par exemple de trouver par art le mouvement perpétuel ; car on sait bien qu’il y en a de perpétuels dans la nature, comme sont les mouvements des fontaines, des rivières, des astres : il y en a qui s’étant imaginés que la terre tourne sur son centre, et que ce n’est qu’un gros aimant, dont la pierre d’aimant a toutes les propriétés, ont cru aussi qu’on pourrait disposer un aimant de telle sorte qu’il tournerait toujours circulairement ; mais quand cela serait, on n’aurait pas satisfait au problème de trouver par art le mouvement perpétuel, puisque ce mouvement serait aussi naturel que celui d’une roue qu’on expose au courant d’une rivière ». Le choix de cet exemple est pris de Descartes, Regulae, XIII, AT X, p. 436-437 : « Omissione vero peccamus, quoties aliqua conditio ad quaestionis determinationem requisita, in eadem vel expressa est, vel aliquo modo intelligenda, ad quam non reflectimus : ut si quaeratur motus perpetuus, non naturalis, qualis est astrorum vel fontium, sed ab humana industria factus, et aliquis (sicut nonnulli fieri posse crediderunt, existimantes terram perpetuo moveri circulariter circa suum axem, magnetem vero omnes terrae proprietates retinere, putet se motum perpetuum ita inventurum, si hunc lapidem ita aptaverit, ut in orbem moveatur, vel certe ferro suum motum cum aliis suis virtutibus communicet ; quod etsi contingeret, non tamen motum perpetuum arte faceret, sed illo tantum qui naturalis est uteretur, non aliter quam si ad fluminis lapsum rotam ita applicaret, ut semper moveretur ; omitteret igitur ille conditionem ad quaestionis determinationem requisitam, etc. ».

Comme le fragment Misère 3 (Laf. 55, Sel. 88), une machine supposée réaliser le mouvement perpétuel est une machine aberrante. L’homme est comparé à une machine contraire à toutes les lois de la physique, ou plutôt qui réalise un mécanisme aberrant dans les lois de la nature. Mais le mouvement perpétuel définit l’inconstance naturelle : si la condition de l’homme le voue au mouvement perpétuel, cela signifie que cette inconstance n’est pas séparable de sa condition : il est donc naturellement misérable, et c’est une illusion de prétendre le guérir de cette instabilité qui le rend toujours inquiet, au sens classique, c’est-à-dire incapable de repos.

On trouve la métaphore du mouvement perpétuel considéré dans l’âme de l’homme et ses passions dans Mersenne Marin, Questions théologiques, Question XV, p. 272-273.