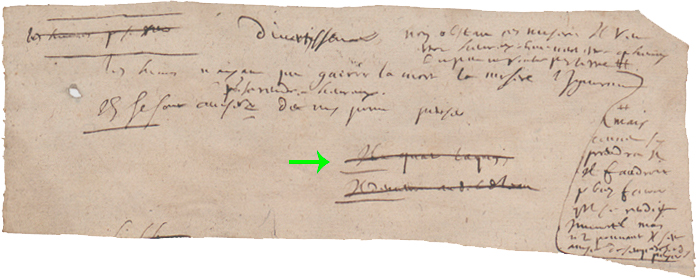

Fragment Vanité n° 7 / 38 – Papier original : RO 79-3

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Vanité n° 21 p. 5 / C2 : p. 18

Éditions de Port-Royal : Chap. XXIX – Pensées Morales : 1669 et janv. 1670 p. 293 / 1678 n° 52 p. 291

Éditions savantes : Faugère I, 184 note, XV / Brunschvicg 318 / Tourneur p. 169-4 / Le Guern 17 / Maeda I p. 93 / Lafuma 19 / Sellier 53

_________________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES, 1993, p. 203. MESNARD Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320. Voir p. 309. THIROUIN Laurent, “Les premières liasses des Pensées : architecture et signification”, XVIIe Siècle, n° 177, oct.-déc. 1992, n° 4, p. 451-467. |

✧ Éclaircissements

Il a quatre laquais.

Il y a une deuxième version du même fragment, mais barrée, sur le papier RO 121-2 (Divertissement 2 - Laf. 133-134, Sel.166).

Dans Vanité, l’attention du lecteur n’est attirée que sur le fait, séparé de ce qui peut lui servir de fondement : il peut donc servir de preuve de la vanité de l’homme. Mais le même fait social sera cependant intégré plus tard au fil argumentatif de Raisons des effets. Dans l’édition de Port-Royal, c’est dans cette perspective qu’il sera interprété, quoique les fragments de la liasse Raisons des effets en aient été rejetés. Voir notamment le fragment Raisons des effets 14 (Laf. 95, Sel. 129). Opinions du peuple saines. Être brave n’est pas trop vain, car c’est montrer qu’un grand nombre de gens travaillent pour soi. C’est montrer par ses cheveux qu’on a un valet de chambre, un parfumeur, etc., par son rabat, le fil, le passement, etc. Or ce n’est pas une simple superficie, ni un simple harnais d’avoir plusieurs bras. Plus on a de bras, plus on est fort. Être brave c’est montrer sa force.

Raisons des effets 8 (Laf. 89, Sel. 123). Raison des effets. Cela est admirable, on ne veut pas que j’honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept ou huit laquais. Et quoi, il me fera donner les étrivières si je ne le salue. Cet habit c’est une force. C’est bien de même qu’un cheval bien enharnaché à l’égard d’un autre. Montaigne est plaisant de ne pas voir quelle différence il y a et d’admirer qu’on y en trouve et d’en demander la raison. De vrai, dit-il, d’où vient, etc.

✍

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES, 1993, p. 203.

Mesnard Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320. Voir p. 309.

♦ Les laquais

Le laquais est défini dans le Littré, qui suit le Dictionnaire de l’Académie, comme un valet de livrée, employé principalement pour suivre son maître.

On peut faire le rapprochement avec les janissaires qui entourent le Grand Turc, d’après le fragment Vanité 31 (Laf. 44, Sel. 78), ainsi qu’avec Le bourgeois gentilhomme, où M. Jourdain appelle ses laquais pour montrer qu’ils sont bien là.

On trouve un écho de cette idée dans Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La Logique, I, X (éd. 1683). Intention des personnes qui se font bâtir des demeures superbes. « Pourquoi croit-on que l’on charge les carrosses de ce grand nombre de laquais ? Ce n’est pas pour le service qu’on en tire, ils incommodent plus qu’ils ne servent ; mais c’est pour exciter en passant dans ceux qui les voient, l’idée que c’est une personne de grande condition qui passe, et la vue de cette idée qu’ils s’imaginent que l’on formera en voyant ces carrosses, satisfait la vanité de ceux à qui ils appartiennent ».