Fragment Preuves de Jésus-Christ n° 1 / 24 – Papier original : RO 59-7

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Preuves de J.-C. n° 335 p. 157 / C2 : p. 187

Éditions de Port-Royal : Chap. XXXI - Pensées diverses : 1669 et janvier 1670 p. 337 / 1678 n° 31 p. 331-332

Éditions savantes : Faugère II, 265, XXXV / Havet VII.19 / Michaut 156 / Brunschvicg 283 / Tourneur p. 276-1 / Le Guern 280 / Lafuma 298 / Sellier 329

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

Voir dans Grandeur 6 (Laf. 110, Sel. 142), et la bibliographie du dossier thématique sur le cœur.

ARMOGATHE Jean-Robert, “De l’art de penser comme art de persuader”, in La conversion au XVIIe siècle, CMR 17, 1983, p. 29-41. ARNAULD D’ANDILLY Robert, Préface des Œuvres chrétiennes de Saint-Cyran ARNAULD et NICOLE, La Logique..., I, XIV, éd. Clair et Girbal, [BARCOS Martin de], Correspondance de Martin de Barcos, abbé de Saint-Cyran, avec les abbesses de Port-Royal et les principaux personnages du groupe janséniste, éd. L. Goldmann, Paris, P. U. F., 1956. BELIN Christian, La conversation intérieure, La méditation en France au XVIIe siècle, Paris, Champion, 2002. BOUTROUX Émile, Pascal, Paris, Hachette, 1907. DAVIDSON Hugh, Means and meanings, p. 42. DESCOTES Dominique, L’argumentation chez Pascal, Paris, P. U. F., 1993. DROZ Édouard, Étude sur le scepticisme de Pascal considéré dans le livre des Pensées, Paris, Alcan, 1886. GHEERAERT Tony, Le chant de la grâce. Port-Royal et la poésie d’Arnauld d’Andily à Racine, Paris, Champion, 2003, p. 172 sq. GRASSET Bernard, Les Pensées de Pascal, une interprétation de l’Écriture, Paris, Kimé, 2003. HARRINGTON Thomas, Vérité et méthode dans les Pensées de Pascal, Paris, Vrin, 1972. LAPORTE Jean, Le cœur et la raison selon Pascal, Paris, Elzévir, 1950. LAFUMA Louis, “L’ordre de l’esprit et l’ordre du cœur”, Recherches des sciences religieuses, XLVI, 1958, p. 416-420. LE GUERN Michel, “La répétition chez les théoriciens de la seconde moitié du XVIIe siècle”, XVIIe siècle, n° 152, Juillet-septembre 1986, p. 269-278. MAGNARD Pierre, Pascal ou l’art de la digression, Paris, Ellipses, 1997. MESNARD Jean, “La digression dans les Pensées de Pascal”, Gestaltung - Umgestaltung, Beiträge zur Geschichte des romanisches Literaturen, Festschrift zum sechzigsten Geburstag von Magot Kruse, G. Narr, Tübingen, 1990, p. 223-228. MESNARD Jean, “Pourquoi les Pensées de Pascal se présentent-elles sous forme de fragments ? ”, La culture du XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 361-370. MESNARD Jean, La culture au XVIIe siècle, p. 369. MESNARD Jean, “Le thème des trois ordres dans l’organisation des Pensées”, in HELLER Lane M. et RICHMOND Ian M. (dir.), Pascal. Thématique des Pensées, p. 40. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, Paris, SEDES-CDU, 1993, p. 176-177 sq. et p. 347. MESNARD Jean, “Discontinuité, contrariété, répétition : un modèle de l'écriture pascalienne”, in L'intelligence du passé : les faits, l'écriture et le sens. Mélanges offerts à Jean Lafond, Publications de l’Université de Tours, 1988, p. 409-427. MICHEL Alain, “Saint Augustin et la rhétorique pascalienne”, XVIIe siècle, n° 135, p. 133-148. PAVLOVITS Tamás, Le rationalisme de Pascal, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 198 sq. PERATONER Alberto, Blaise Pascal, Ragione, Rivelazione e fondazione dell’Etica. Il percorso dell’Apologie, Venise, Cafoscarina, 2002, p. 712 sq. POP Calin Cristian, “L’infini et les digressions dans l’œuvre de Blaise Pascal”, in Philosophia, Studia Universitatis Babes-Bolyai, 1-2, Cluj University Press, 2007, p. 97-113. RUSSIER Jeanne, La foi selon Pascal, I, Paris, Presses Universitaires de France, 1949. SELLIER Philippe, “Rhétorique et apologie : Dieu parle bien de Dieu”, in Méthodes chez Pascal, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, p. 373-381. SELLIER Philippe, “L’ordre du cœur”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 251-268. SELLIER Philippe, “Des Confessions aux Pensées”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 353-388. SELLIER Philippe, “Pascal et le psaume 118”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e édition, Paris, Champion, 2010, p. 211-220. SUSINI Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, Paris, Champion, 2008. |

✧ Éclaircissements

Plusieurs éditions rapprochent ce fragment au texte suivant, attribué à Arnauld d’Andilly : « à l’imitation de saint Paul et de saint Augustin, il [sc. Saint-Cyran] a beaucoup plus suivi l’ordre du cœur, qui est celui de la charité, que non pas l’ordre de l’esprit, parce que son dessein n’a pas été tant d’instruire que d’échauffer l’âme. »

GEF, XIII, p. 206, indique que « M. Droz a retrouvé l’origine de ce fragment dans l’avertissement qu’Arnauld d’Andilly a placé en tête des Œuvres chrétiennes et spirituelles de Saint-Cyran. Voir Études sur le scepticisme de Pascal, p. 378. Cette indication a été suivie par L. Brunschvicg, GEF XIII, p. 206, par L. Lafuma (Pensées, Notes, éd. Luxembourg, p. 57), et par M. Le Guern (Œuvres complètes, Pléiade, II, p. 1427), sans référence précise. Seul Brunschvicg indique Droz comme sa source. Pour les autres, la référence à une Préface ou un Avertissement témoigne qu’ils n’ont pas procédé à une vérification qui éviterait de prendre le texte en question pour une source des Pensées. Le texte se trouve en effet dans les Œuvres chrétiennes de Saint-Cyran, mais dans l’édition de 1679, et dans une approbation de l’évêque d’Olonne, en date du 14 mai 1671, et non pas dans un Avertissement, ni dans une Préface. Une indication préliminaire témoigne du reste que cette approbation ne porte pas réellement sur les Œuvres chrétiennes de Saint-Cyran, mais qu’elle a été extraite de celles des Instructions chrétiennes tirées par Monsieur Arnauld d’Andilly des Lettres de M. Jean Du Verger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, en date de 1672, où elle se trouve en effet sous la signature de l’évêque d’Olonne. Les dates excluent donc que ce texte soit la source du fragment de Pascal. Il est au contraire vraisemblable qu’il n’est qu’un écho des Pensées, dont l’évêque pouvait avoir un souvenir récent en 1672, par l’édition de 1670.

L’ordre. Contre l’objection que l’Écriture n’a pas d’ordre.

La seconde partie du titre est une addition : Pascal a commencé par réfléchir sur l’ordre du cœur en général ; c’est l’idée que saint Augustin, saint Paul et Jésus-Christ l’ont suivi qui lui a donné l’idée que ce qu’il avait écrit pouvait servir de réponse à l’objection relative au désordre apparent de l’Écriture sainte.

Sur la notion d’ordre, voir les Généralités de la liasse Ordre.

Dans ce fragment, il est question d’ordre dans les deux sens du terme. Pascal oppose l’ordre de l’esprit à celui de la charité ; le fragment Preuves de Jésus-Christ 11 (Laf. 308, Sel. 339) distingue nettement ces deux domaines hétérogènes, en insistant sur le fait que tout ce qui a lieu dans l’un procède autrement que dans l’autre.

En découle le deuxième sens de l’ordre, qui désigne l’enchaînement du discours dans l’un et l’autre domaine. L’ordre du discours, lorsqu’il s’adresse à l’esprit, n’est pas le même que celui qui convient à l’ordre de la charité, parce qu’ils ont lieu dans des domaines dont les principes et les fins sont différents. Il en résulte que, du point de vue d’un ordre, ce qui a lieu dans l’autre selon son ordre propre, doit apparaître comme un désordre. Lorsque les philosophes et les rhéteurs, dont les principes sont ceux de la raison naturelle, considèrent les discours inspirés par la charité, ils croient que « l’Écriture n’a pas d’ordre ».

Le problème du désordre apparent de l’Écriture a suscité des discussions dans le groupe de Port-Royal, à propos du projet de traduction de la Bible par Le Maistre de Sacy. C’est à ce sujet que Martin de Barcos lui a communiqué les sentiments suivants.

[Barcos Martin de], Correspondance de Martin de Barcos, abbé de Saint-Cyran, avec les abbesses de Port-Royal et les principaux personnages du groupe janséniste, lettre à M. de Sacy du 13 janvier 1669, éd. L. Goldmann, p. 371-372. Les commentateurs « ont entre autres un principe très faux et peu honorable à l’esprit de Dieu, croyant que les discours et les sentences de ces livres n’ont aucune suite, et sont entassés l’un sur l’autre sans liaison et sans aucune raison particulière, parce qu’ils n’en voient point. Car ils présupposent que s’il y en avait, ils la verraient et que leur esprit pourrait suivre celui de Dieu et pénétrer toutes ses pensées : mais ceux qui ont plus de respect pour lui et qui sont un peu plus raisonnables, savent que la liaison et l’enchaînement des pensées est une des choses plus importantes dans les discours des hommes mêmes, qu’elle sert davantage à les entendre, et qu’elle les rend plus estimables, et à plus forte raison dans ceux de l’Esprit de Dieu, puisqu’il ne fait pas la moindre chose, et ne permet pas la moindre rencontre, sans un ordre et une raison infinie. Il y a donc beaucoup plus de religion et de sagesse à adorer cette conduite et cette harmonie divine dans ses oracles quand on ne la peut pas apercevoir, que de la vouloir écouter en soutenant qu’il n’y en a point pour couvrir sa propre ignorance. Il est vrai néanmoins qu’il n’est pas aisé de trouver cette suite merveilleuse dans les livres de la Sagesse, où Dieu marche souvent comme sur la mer sans qu’on puisse voir ses traces » ; les commentateurs ne savent le plus souvent pas « découvrir cette merveille d’où dépend quelquefois toute l’intelligence du texte », p. 372.

Voir ce qu’en dit Bossuet dans Sur le style et la lecture des écrivains et des Pères de l’Église, in Œuvres, éd. Calvet, p. 265-266 : « Il y a une observation nécessaire à faire sur l’Écriture, et principalement sur saint Paul. C’est de ne pas chercher si exactement la suite et la connexion dans tous les membres. Il dit tout ce qui se peut dire sur la matière qu’il traite ; mais il songe assez souvent plutôt à la thèse proposée qu’à ce qu’il vient de dire immédiatement. Cette vue m’a sauvé bien de l’embarras dans les Épîtres ad Romanos, ad Galatas, et dans les endroits qui regardent la doctrine ».

Gheeraert Tony, Le chant de la grâce. Port-Royal et le poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine, p. 172 sq. Les libertins pensent à tort que l’Écriture n’a pas d’ordre, alors que son ordre dépend d’un autre principe que l’entendement. Écrire sans ordre ne signifie pas abandonner son texte à une « confusion sans dessein ». L’impression de fouillis cache en partie le souci de respecter le principe d’organisation affective à l’œuvre dans les Écritures : p. 172-173.

Boucher relie la question de l’ordre de l’Écriture à sa structure figurative. Voir Boucher Jean, Les triomphes de la religion chrétienne, Q. 9, p. 174. « Il y a grande différence entre distinction et confusion, le premier se trouve dans l’Écriture sainte, mais le second ne s’y rencontre jamais, si ce n’est aux esprits confus, qui étant toujours dans le désordre et le dérèglement, jugent toutes les choses qu’ils voient désordonnées, déréglées et confuses, tout ainsi que leurs imaginations ».

Le cœur a son ordre. L’esprit a le sien qui est par principe et démonstration. Le cœur en a un autre.

Voir Grandeur 6 (Laf. 110, Sel. 142), bibliographie du cœur. Voir le dossier thématique sur le cœur.

Montaigne joue peut-être, sur ce sujet, le rôle de demi-habile. Voir Montaigne, Essais, III, 5, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 940, la citation de saint Jérôme, Amor ordinem nescit.

Barcos Martin de, Correspondance, éd. Goldmann, lettre du 13 janvier 1669 à M. de Sacy, p. 373 : « On contente les hommes en leur parlant proprement et clairement, mais on ne les édifie pas toujours en cette manière ».

Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La Logique ou l’art de penser, I, XIV (1683), éd. D. Descotes, p. 245-255. La différence entre le style simple et le style figuré fait que les mêmes pensées nous paraissent beaucoup plus vives quand elles sont exprimées par une figure : elles signifient, outre la chose principale, le mouvement et la passion de celui qui parle. À certains sujets le style figuré est propre. Il ne faut pas s’écrier indifféremment sur tout, s’agiter sur des raisonnements philosophiques autant que sur les vérités nécessaires pour le salut. Mais le défaut inverse consiste à parler froidement de ce qui doit toucher, lorsqu’il s’agit de vérités faites non pas seulement pour être connues, mais pour être aimées. « Il est sans doute que la manière noble, élevée et figurée dont les saints Pères ont traité ces matières « leur est bien plus proportionnée qu’un style simple et sans figure comme celui des scolastiques ». Elle nous représente les sentiments d’amour et de révérence avec lesquels les Pères en ont parlé. Une des qualités de l’ordre géométrique de composition est en revanche d’éviter les redites.

Russier Jeanne, La foi selon Pascal, I, p. 182 sq. Le cœur et l’ordre de la charité dans l’Écriture. L’apologiste ne peut que se mouvoir dans l’ordre de l’esprit et convaincre. Or il existe une différence entre les ordres de l’esprit et de la charité. C’est pourquoi les yeux du cœur sont nécessaires pour reconnaître les caractères de la sainteté divine dans les signes qu’expose l’apologiste. Le terme ordre du cœur désigne le mode d’expression, opposé à l’ordre géométrique, qui convient aux choses surnaturelles, mais qui parmi les choses naturelles, convient aussi à l’amour humain. Donc, bien que séparée infiniment des réalités surnaturelles, l’amour humain peut servir de figure à ce qui se passe dans l’ordre surnaturel, pour ce qui est de la manière dont se communique la connaissance qu’on en peut avoir : p. 184-185. Le cœur doit éclairer les preuves à chaque étape de la démonstration : p. 185. Les preuves historiques ont été voulues par Dieu telles qu’elles résistent à un cœur mal disposé, p. 186. Voir la personne de Jésus-Christ, la sainteté de sa vie et de sa doctrine, que certains ne peuvent voir, bien qu’elle soit fort visible : p. 187. Ce sont les mêmes faits qui découvrent et cachent Dieu, selon les dispositions du cœur : p. 188.

Gheeraert Tony, Le chant de la grâce. Port-Royal et le poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine, p. 170 sq. Pour ce qui touche la dispositio, il est inutile de donner les raisons d’aimer par ordre. Le poète doit toucher le cœur, échauffer et non instruire. C’est une erreur de penser que l’Écriture n’a pas d’ordre. En quoi consiste l’ordre du cœur ? C’est un agencement musical par variations autour d’un thème : p. 173.

Boutroux Émile, Pascal, p. 162. L’ordre du cœur n’est pas unilinéaire, mais convergent. Les parties ne sont pas rapportées à ce qui précède, mais à ce qui doit les suivre et les ramener à l’unité.

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, Paris, 2e éd., p. 176-177 sq. et p. 347. La démarche de l’ordre du cœur se porte en permanence vers l’objet de son amour. Le mouvement des Pensées ne consiste pas seulement dans l’enchaînement des idées, mais dans le rappel constant de la fin sous la forme de leitmotives musicaux.

Descotes Dominique, L’argumentation chez Pascal, p. 97 sq. L’ordre du cœur commence par l’assignation d’une fin qui détermine une nouvelle perspective de toute la vie spirituelle. À ce changement de perspective correspond une nouvelle manière de sentir et de penser, qui fait aimer ce qui, autrefois, apparaissait comme « ennemi » : il engendre des « transports ». Voir OC II, éd. J. Mesnard, p. 852, sur le « transport de grâce » qui permet de considérer la mort non pas d’un point de vue purement humain, mais dans le plan de Dieu.

Alors que l’ordre géométrique est extraverti et centrifuge, allant d’un principe à une multitude de conséquences qui va à l’infini, l’ordre du cœur est centripète : la fin dernière, que ce soit le moi ou Dieu, fixe à toutes choses leur place dans une hiérarchie, et l’ordre consiste à passer de l’une à l’autre pour se rapprocher de la fin. Le discours doit donc partir des réalités éloignées, des figures les plus lointaines au besoin, pour aller vers un point focal en le montrant toujours. L’esprit entame un mouvement ascendant des fins auxiliaires vers la réalité dernière qui leur donne leur véritable sens. En découle la règle rhétorique de Pascal qu’il faut affliger avant de consoler, c’est-à-dire faire d’abord sentir au cœur combien il est éloigné de ce qu’il aime, avant de lui montrer comment il peut y accéder. Pascal applique cette règle rhétorique dans la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies.

Pavlovits Tamás, Le rationalisme de Pascal, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 198 sq.

Belin Christian, La conversation intérieure, La méditation en France au XVIIe siècle, p. 228.

Michon Hélène, L’ordre du cœur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal, notamment p. 292 sq., sur la rhétorique de l’ordre du cœur.

Droz Édouard, Étude sur le scepticisme de Pascal, p. 82 sq. La première partie de l’Apologie, considérée non comme argumentation, mais comme exhortation propre à toucher le cœur.

Pour approfondir…

♦ Le caractère démonstratif de l’ordre du cœur

L’ordre du cœur est-il un ordre au sens ordinaire du mot ? Plusieurs commentateurs pensent que non, comme Harrington Thomas, Vérité et méthode..., p. 126 sq., et p. 148, n. 10, qui estime que l’ordre du cœur n’en est pas un. Même idée dans Laporte Jean, Le cœur et la raison selon Pascal, p. 142 sq. : le cœur n’admet ni démarche ni enchaînement, puisqu’il agit immédiatement ; il ne comporte donc pas de méthode.

Cet ordre, qu’il existe ou non, comporte bien un aspect d’immédiateté, dans le lien de chaque point avec la fin. Le cœur rapporte toute chose directement à la fin qu’il recherche, qui peut être la satisfaction du moi, ou la gloire de Dieu ; cette fin donne leur sens à toutes choses : une fois déterminée, elle fait apparaître tout ce qui n’est pas elle comme un bien si cela y conduit, et comme un mal si cela en détourne. C’est de cette façon que la définit le fragment Prophéties VIII (Laf. 502, Sel. 738). La dernière fin est ce qui donne le nom aux choses ; tout ce qui nous empêche d’y arriver est appelé ennemi. Ainsi les créatures, quoique bonnes, seront ennemies des justes quand elles les détournent de Dieu, et Dieu même est l’ennemi de ceux dont il trouble la convoitise. Ainsi le mot d’ennemi dépendant de la dernière fin, les justes entendaient par là leurs passions et les charnels entendaient les Babyloniens, et ainsi ces termes n’étaient obscurs que pour les injustes. Voir OC II, éd. Jean Mesnard, p. 853-854 : les mots bien, aimable, saint, ami, grandeur, ou au contraire mal, horrible, détestable, ennemi, bassesse, s’appliquent aux mêmes choses selon la fin que poursuit le cœur de celui qui les emploie. L’ordre du cœur est défini par cette fin, dans la mesure où chaque point du discours y est un point de vue sur elle. Il est démonstratif, non pas au sens mathématique du terme, mais parce qu’il montre toujours la fin, par le moyen de la digression sur chaque point qui s’y rapporte. Il serait bien représenté par une spirale dont chaque point est directement lié au centre de la courbe, et telle qu’en se déplaçant sur elle, on approche du centre (foyer). Il faut entendre le mot au sens rhétorique de l’épidictique (du grec ἐπιδείκνυμι, montrer) : le genre démonstratif vise à plaire, à faire aimer ou à faire admirer ce dont il est question.

Cependant la raison qui consiste à dire que l’ordre du cœur n’est pas un ordre n’est pas recevable. Le cœur a d’abord un ordre rhétorique, dans la mesure où l’exposition des idées est soumise à une certaine succession. Laporte Jean, Le cœur et la raison selon Pascal, p. 143, concède qu’il faut bien qu’à défaut d’ordre au sens logique, le discours présente les idées selon une certaine suite. L’ordre du cœur n’est pas instantané, puisqu’il comporte des digressions, ce qui implique le passage d’un point à un autre.

D’autre part, l’ordre du cœur comporte des répétitions. Voir plus bas sur leur nature et leur signification.

Cet ordre est enfin progressif dans ses effets : il engendre l’échauffement, ce qui implique un accroissement graduel de ferveur : voir OC II, éd. J. Mesnard, p. 852, sur le « transport de grâce ».

La progression de l’ordre du cœur obéit à deux principes qui sont opposés aux modes de progression du raisonnement logique : alors que le raisonnement rationnel procède par progression des principes aux conséquences, en avançant droit sans redite ni déviation (au moins en théorie, car en pratique il en va souvent autrement), l’ordre du cœur procède par répétition, par écart (digression), en passant d’un sujet à un autre.

L’ordre du cœur est-il pour autant entièrement incompatible avec l’ordre géométrique ? Dans la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, § I et II, la forme d’un raisonnement est visible, même s’il n’est pas de structure apparentée à la géométrie. En fait, il ressemble à l’ordre géométrique, mais pris en sens inverse. Le raisonnement géométrique, comme il a été dit plus haut, est centrifuge dans le sens où, passant par déduction des principes aux conséquences, il multiplie ces conséquences indéfiniment ; c’est pourquoi Pascal écrit que la géométrie a une infinité d’infinité de propositions à exposer. En revanche, l’objet de l’ordre du cœur est la fin, c’est-à-dire un aboutissement qui donne sens aux choses. L’ordre du cœur est centripète, dans la mesure où tout y tend vers une fin unique, dont on approche à mesure qu’on digresse et qu’on revient sur les mêmes idées. Alors que l’ordre géométrique est extraverti et centrifuge, allant d’un principe à une multitude de conséquences qui va à l’infini, l’ordre du cœur est centripète : la fin dernière, que ce soit le moi ou Dieu, fixe à toutes choses leur place dans une hiérarchie des biens et des maux, et des fins relatives auxiliaires qui conduisent à la fin dernière : l’ordre consiste à passer de l’une à l’autre pour se rapprocher de la fin. Le discours doit donc partir des réalités les plus lointaines au besoin, pour tendre vers un point focal qu’il montre toujours. Mais dans les deux cas il s’agit d’une relation entre le principe et ses conséquences. Il existe donc, malgré leur hétérogénéité essentielle, une parenté entre l’ordre de l’esprit et l’ordre du cœur, qui rend possible une coopération entre l’ordre de l’esprit et l’ordre du cœur. La composition des Pensées en fournit un exemple : il existe dans les Pensées un mouvement d’argumentation qui s’adresse à la raison, que Pascal combine avec des moments d’abaissement et d’élévation qui s’adressent au cœur. Voir Descotes Dominique, L’argumentation chez Pascal, p. 102.

Laf. 646, Sel. 531. Sentiment. La mémoire, la joie sont des sentiments et même les propositions géométriques deviennent sentiments, car la raison rend les sentiments naturels et les sentiments naturels s’effacent par la raison.

Voir plus bas des exemples de l’usage de la répétition dans les textes relevant de l’ordre géométrique.

On ne prouve pas qu’on doit être aimé en exposant d’ordre les causes de l’amour, cela serait ridicule.

L’idée de l’échauffement ne s’oppose pas seulement à l’ordre géométrique. Elle s’oppose aussi à celles de l’ennui et de la tristesse que suscitent les ouvrages laborieusement didactiques à la manière de Charron : Pascal s’en prend dans le fragment Laf. 780, Sel. 644 à sa technique des « divisions » scolastiques qui « attristent ».

Gheeraert Tony, Le chant de la grâce. Port-Royal et le poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine, p. 171 sq. Il faut relier cette formule au fragment Conclusion 1 (Laf. 377, Sel. 409), Qu’il y a loin de la connaissance de Dieu à l’aimer. Il est inutile de recenser froidement toutes les raisons que l’on a d’aimer Dieu si cette science demeure extérieure à la volonté : c’est plutôt le poète qui doit parler pour toucher le cœur que le théologien qui doit énoncer doctement l’Écriture.

Le Misanthrope, de Molière, montre dans le personnage d’Aleste à quels égarements conduit le raisonnement en matière amoureuse. Comme le dit Aleste lui-même (non pas comme une thèse philosophique, mais pour clouer le bec à Philinte) : « la raison n’est pas ce qui règle l’amour » (I, 1). Les raisonnements d’Alceste sur l’amour aboutissent à des conclusions dont Célimène n’a pas de peine à lui montrer l’absurdité.

« À ne rien pardonner le pur amour éclate » (IV, 4).

Alceste

« Ah ! Rien n’est comparable à mon amour extrême ;

Et dans l’ardeur qu’il a de se montrer à tous,

Il va jusqu’à former des souhaits contre vous.

Oui, je voudrais qu’aucun ne vous trouvât aimable,

Que vous fussiez réduite en un sort misérable,

Que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien,

Que vous n’eussiez ni rang, ni naissance, ni bien,

Afin que de mon cœur l’éclatant sacrifice

Vous pût d’un pareil sort réparer l’injustice,

Et que j’eusse la joie et la gloire, en ce jour,

De vous voir tenir tout des mains de mon amour.

Célimène

C’est me vouloir du bien d’une étrange manière ! » (IV, 3.)

-------

Jésus-Christ, saint Paul ont l’ordre de la charité, non de l’esprit, car ils voulaient échauffer, non instruire.

Le meilleur exemple que l’on puisse trouver de discours d’échauffement sont les Béatitudes prononcées par le Christ.

Voir la Préface du Nouveau testament de Mons, deuxième partie, citée dans Chédozeau Bernard, Port-Royal et la Bible, p. 363 sq. Éloquence humaine où les paroles ornent le choses, et éloquence divine qui accompagne naturellement la sagesse. L’auteur souligne la difficulté de la traduction des textes de saint Paul. Il déclare avoir suivi la pensée de saint Augustin, qui « fait voir par des endroits entiers qu’il en cite et dont il examine toutes les parties, que saint Paul a été éloquent non en la manière que le sont les hommes à qui on donne ce nom, mais d’une éloquence toute apostolique et toute divine. Il assure que Dieu a parlé par sa bouche très sagement et très éloquemment tout ensemble ; non que la sagesse ait recherché l’éloquence, mais parce que l’éloquence a accompagné naturellement la sagesse. Ainsi au lieu que dans les éloquents du monde les paroles ornent les choses, dans saint Paul c’est l’éclat des choses mêmes qui rejaillit sur les paroles, et comme elles sortent de sa bouche étant pleines du feu de son cœur, elles touchent et embrasent le cœur de ceux qui le lisent. C’est pourquoi ce saint docteur dit excellemment que les païens ont suivi l’éloquence, mais que l’éloquence a suivi les chrétiens » : p. 363-364.

Ordre du cœur et ordre de la charité sont-ils identiques ? L’ordre de la charité vise à élever le cœur vers Dieu, sous l’effet de la grâce. Mais on peut aussi concevoir qu’il existe un ordre qui entraîne le cœur dans le sens de la concupiscence. Il est possible que Pascal pense à l’accumulation vertigineuse des décisions des casuistes, qui flattent l’amour propre des fidèles par le ressassement des maximes de morale corrompue. L’ordre de la charité et l’ordre du cœur mauvais différeraient par leur fin respective, mais certains procédés leur seraient communs.

♦ Échauffer

Lafuma, dans son édition du Seuil de 1963 comme dans l’édition du Luxembourg, 1951, donne : « J.-C., saint Paul ont l’ordre de la charité, non de l’esprit, car ils voulaient rabaisser, non instruire ». Cette lecture paraît faire contresens, puisque l’ordre de la charité vise à élever le cœur vers Dieu.

Pour toucher le cœur, même dans les matières purement humaines, il faut lui parler le langage convenable : son ordre ne procède pas « en exposant d’ordre les causes de l’amour » : il vise, non à faire comprendre, mais à faire aimer en créant un mouvement d’exaltation.

Voir Sellier Philippe, “Des Confessions aux Pensées”, in Port-Royal et la littérature, 2e éd., p. 373. Pascal réalise ce projet d’échauffer le cœur dans la Lettre pour porter à rechercher Dieu, que Ph. Sellier considère comme son protreptique, son discours d’exhortation. Mais dans les Pensées, l’exemple le plus pertinent est le fragment Preuves de Jésus-Christ 11 (Laf. 308, Sel. 339), sur les trois ordres, où la suite des versets engendre une élévation dans le lyrisme pour évoquer la disproportion entre les ordres des corps, des esprits et de la charité. De la même manière, la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies s’élève jusqu’au grand lyrisme religieux, par des procédés de digression et de répétition toujours tendus vers Dieu.

Le meilleur exemple que l’on puisse trouver de discours d’échauffement sont les Béatitudes. Pour trouver un texte rythmique qui exprime l’échauffement, voir le Magnificat de Marie.

Gheeraert Tony, Le chant de la grâce. Port-Royal et le poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine, p. 170 sq. Le poète doit toucher le cœur, échauffer et non instruire.

Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique, I, XIII (1664), éd. Descotes, p. 251 sq. « Lorsque la matière que l’on traite est telle qu’elle nous doit raisonnablement toucher, c’est un défaut d’en parler d’une manière sèche, froide, et sans mouvement, parce que c’est un défaut de n’être pas touché de ce que l’on doit.

Ainsi les vérités divines n’étant pas proposées simplement pour être connues, mais beaucoup plus pour être aimées, révérées et adorées par les hommes ; il est sans doute que la manière noble, élevée et figurée dont les saints Pères les ont traitées leur est bien plus proportionnée qu’un style simple et sans figure comme celui des scholastiques, puisqu’elle ne nous enseigne pas seulement ces vérités, mais qu’elle nous représente aussi les sentiments d’amour et de révérence avec lesquels les Pères en ont parlé ; et que portant ainsi dans notre esprit l’image de cette sainte disposition, elle peut beaucoup contribuer à y en imprimer une semblable : au lieu que le style scholastique étant simple, et ne contenant que les idées de la vérité toute nue, est moins capable de produire dans l’âme les mouvements de respect et d’amour que l’on doit avoir pour les vérités chrétiennes : ce qui le rend en ce point non seulement moins utile, mais aussi moins agréable, le plaisir de l’âme consistant plus à sentir des mouvements, qu’à acquérir des connaissances. »

Selon Pavlovits Tamás, Le rationalisme de Pascal, p. 199, l’ordre du cœur vise à « convaincre le cœur et non la raison ». De fait, le but ne peut pas être de convaincre, car on ne convainc que par des preuves ou des démonstrations, qui sont d’un autre ordre que le cœur ; on ne convainc pas le cœur, on l’échauffe, et l’effet d’échauffement n’est pas de même nature que la conviction.

[Barcos Martin de], Correspondance de Martin de Barcos, abbé de Saint-Cyran, avec les abbesses de Port-Royal et les principaux personnages du groupe janséniste, lettre à M. de Sacy du 13 janvier 1669, éd. L. Goldmann, p. 372.

Saint Augustin de même.

C’est ce même ordre que l’on trouve dans les Confessions de saint Augustin. Voir Sellier Philippe, “Des Confessions aux Pensées”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., p. 353 sq. la Préface des Confessions traduites par Arnauld d’Andilly (1649). L’auteur des Confessions a parlé à la manière de Dieu.

Michel Alain, “Saint Augustin et la rhétorique pascalienne”, XVIIe siècle, n° 135, avril-juin 1982, p. 133-148. Saint Augustin pense que la rhétorique doit servir la Sagesse. Soumission et usage des procédés des rhéteurs.

Cet ordre consiste principalement à la digression sur chaque point qui a rapport à la fin, pour la montrer toujours.

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, Paris, 2e éd., p. 176-177 sq., et p. 347. La démarche de l’ordre du cœur se porte en permanence vers l’objet de son amour. Le mouvement des Pensées ne consiste pas seulement dans l’enchaînement des idées, mais dans le rappel constant de la fin sous la forme de leitmotives musicaux.

Mesnard Jean, “La digression dans les Pensées de Pascal”, p. 223-228.

Mesnard Jean, “Pourquoi les Pensées de Pascal se présentent-elles sous forme de fragments ? ”, La culture du XVIIe siècle, p. 369. L’ordre du cœur ne procède pas par déduction, mais par répétition, par imprégnation, par incantation ; c’est l’ordre de la poésie et de la mystique. Il convient de le tenir dans les choses divines, où les arguments ne peuvent suffire, où les dispositions du cœur commandent la saisie des raisonnements.

Susini Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, p. 584 sq. Digresser sur chaque point qui a rapport à la fin.

Gheeraert Tony, Le chant de la grâce. Port-Royal et le poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine, p. 170 sq. Le poète, pour toucher le cœur, doit échauffer par un agencement musical de variations autour d’un thème : p. 173.

Sellier Philippe, “L’ordre du cœur”, in Port-Royal et la littérature, I, 2e éd., p. 251-268. La rhétorique du Christ recourt aux formes brèves, discontinuité, gravitation autour d’un centre. Jésus saute de sujet en sujet et pratique de la digression perpétuelle : p. 132. Voir p. 135 sq., digression et diversité. Ce n’est pas la digression au sens classique, qui orne la progression linéaire sans la mettre en cause. Il s’agit de la digression perpétuelle, adoptée par le Christ, qui efface la linéarité et crée l’illusion que l’Écriture n’a pas d’ordre. Au lieu de points en ligne droite, il y a des points qui créent une sphère ou une couronne, qui gravitent autour de ce que Pascal appelle l’unique objet, l’unique nécessaire, la fin ou le centre. Chaque point a rapport à la fin et présente les caractéristiques d’une apparente digression : discontinuité, autonomie, brièveté. Mais chaque point montre toujours la fin. Virtuosité dans la variation des perspectives : p. 137. La gravitation s’effectue de plus en plus près du centre avec Souverain bien, Loi figurative, Perpétuité, Preuves de Jésus-Christ.

OC IV, éd. J. Mesnard, p. 993 sq. L’ordonnance de la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies est l’ordre du cœur : p. 994 sq. La digression y est constante en ce que la marche de l’argumentation est sans cesse interrompue par des pauses où l’émotion et le lyrisme se donnent libre cours. Par le jeu de la répétition, de l’incantation, par le rappel constant d’une fin qui est l’union à Dieu, Pascal engendre le poème.

Magnard Pierre, Pascal ou l’art de la digression, p. 60-61.

Pop Calin Cristian, “L’infini et les digressions dans l’œuvre de Blaise Pascal”, in Philosphia, Studia Universitatis Babes-Bolyai, 1-2, Cluj University Press, 2007, p. 97-113.

♦ La répétition et la mémoire

Pascal use beaucoup de la répétition, qu’exige la digression. Il a sur ce point des idées qui ne sont pas les mêmes que certains doctes de sont temps.

Le Guern Michel, “La répétition chez les théoriciens de la seconde moitié du XVIIe siècle”, XVIIe siècle, n° 152, Juillet-septembre 1986, p. 269-278.

Mesnard Jean, “Discontinuité, contrariété, répétition : un modèle de l'écriture pascalienne”, in L'intelligence du passé : les faits, l'écriture et le sens. Mélanges offerts à Jean Lafond, Publications de l’Université de Tours, 1988, p. 409-427.

Sur la répétition des mots, voir Laf. 515, Sel. 452. Quand dans un discours se trouvent des mots répétés et qu’essayant de les corriger on les trouve si propres qu’on gâterait le discours il les faut laisser, c’en est la marque. Et c’est là la part de l’envie qui est aveugle et qui ne sait pas que cette répétition n’est pas faute en cet endroit, car il n’y a point de règle générale.

Ce sont les répétitions qui, dans l’ordre du cœur, font l’efficacité spirituelle du discours religieux. Voir la lettre de Pascal à Jacqueline du 5 novembre 1648, OC II, éd. J. Mesnard, p. 694 : cet ordre est proportionné au temps de la grâce : la répétition est un moyen de renouveler la compréhension ; le retour des vérités reproduit l’opération par laquelle la grâce rend la vérité toujours présente aux yeux des fidèles.

Pascal pratique la répétition conforme à l’ordre du cœur dans plusieurs écrits.

Mesnard Jean, “Le double Mystère de Jésus”, in Descotes Dominique, McKenna Antony et Thirouin Laurent (éd.), Le rayonnement de Port-Royal, Mélanges en l’honneur de Philippe Sellier, Paris, Champion, 2001, p. 280. L’ordre de la méditation, qui aurait pu venir de l’enchaînement logique des phrases, est donné par un recours constant à la répétition. Répétition comme celle du nom de Jésus dans le premier texte, répétition de la superposition de Jésus-Christ et de l’âme pénitente dans le second. La méditation vise à produire, comme la musique, une imprégnation, à faire ruminer les vérités plutôt qu’à les imposer par la raison ou l’autorité. Les ressources de la musique, rythme, mélodie, harmonie tendent à susciter l’adhésion intérieure.

Sellier Philippe, “Pascal et le psaume 118”, Port-Royal et la littérature, 2e édition, Paris, Champion, 2010, p. 211-220. L’usage des répétitions pour faire passer les appels divins de l’esprit dans le cœur ; à l’opposé du rabâchage païen de formules supposées magiques, la prière chrétienne consiste souvent en reprises pleinement présentes à l’esprit, en un long apprentissage de Dieu : p. 215.

Susini Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, p. 256 sq., sur la rhétorique de la répétition, et p. 596 sq., sur le ressassement méditatif. Répétition et symétrie : p. 600 sq. Les symétries partielles : p. 600 sq. Les symétries totales : p. 602 sq.

Belin Christian, La conversation intérieure, La méditation en France au XVIIe siècle, p. 235 sq. Le caractère litanique du texte sert à mieux mémoriser les différents points de la méditation. Litanies incantatoires destinées à nommer le mystère sans s’y appesantir : p. 235.

Méré, Discours, Des agréments, éd. Boudhors, Belles Lettres, p. 48. Il est parfois bon de répéter une idée, de la toucher à diverses reprises, car un endroit peut en éclaircir un autre ; on ne peut pas tout dire la première fois, pour éviter d’ennuyer, et compléter par la suite.

Sur la pratique de la répétition dans le discours, voir Jousse Marcel, Le style oral. Rythmique et mnémotechnique, Fondation Marcel Jousse, 1981.

Noter que l’ordre géométrique n’exclut pas la répétition. Il tend à l’éviter lorsqu’elle n’apporte rien de nouveau. Mais la répétition des mêmes formes de propositions dans le Traité des trilignes, par exemple, sert à habituer l’esprit du lecteur à un type de proportion qui se répète, mutatis mutandis, à différents degrés et dans les différents ordres de grandeurs.

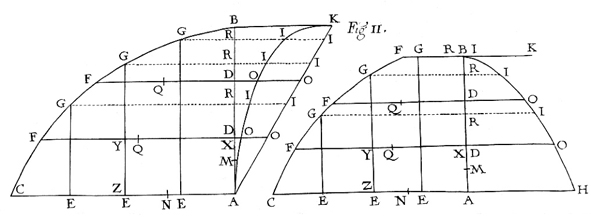

Traité des Trilignes, Proposition I, p. 3, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 444. La somme des ordonnées à la base est la même que la somme des ordonnées à l’axe.

Σ (EG . EE) = Σ (DF . DD)

Traité des Trilignes, Proposition II, p. 3, OC IV, p. 444-445. La somme des carrés des ordonnées à la base est double des rectangles compris de chaque ordonnée à l’axe et de sa distance à la base.

Σ (EG2 . EE) = 2 Σ (DF . DA . DD)

Traité des Trilignes, Proposition III, p. 4, OC IV, p. 445. La somme des cubes des ordonnées à la base est triple des solides compris de chaque ordonnée à l’axe et du carré de sa distance de la base.

Σ (EG3 . EE) = 3 Σ (DF . DA2 . DD)

Traité des Trilignes, Proposition IV, p. 4, OC IV, p. 446. On démontrera de même que la somme des carrés carrés des ordonnées à la base est quadruple de la somme des ordonnées à l’axe, multipliées chacune par le cube de sa distance de la base, et ainsi toujours.

Σ (EG4 . EE) = 4 Σ (DF . DA3 . DD)

Les parallélismes permettent de faire comprendre que c’est, mutatis mutandis, une seule et même règle qui s’applique à tous les degrés. On trouve des répétitions de même ordre dans les Traités de l’équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l’air.

Voir une défense de la répétition que Pascal a pu connaître, chez Stevin Simon, Principes de la géographie, in Œuvres mathématiques, tr. A. Girard, Leyde, 1634, p. 126-127. De l’anaphore. Par opposition à la copia verborum des rhétoriciens. L’usage de l’anaphore, fréquent dans les mathématiques, n’est pas contre les règles de la rhétorique, puisque cela répond à la règle des règles, qui est d’obtenir le consentement de l’auditeur. Il faut user d’anaphores quand cela vient à point. « Il est bien vrai que le contraire se pratique communément, et qu'on recherche autant que faire se peut divers noms d'une même signification, un chacun estimant, comme bon rhétoricien, suivre les règles de rhétorique en cette façon, voulant par là démontrer qu'il (copia verborum) abonde en mots et verbes : tellement qu'il faut tâcher d'user de l'anaphore quand c'est qu'il vient à point, comme aux mathématiques où elle se rencontre souvent. Et qu’aussi il ne faut estimer que son usage soit faute d'abondance de mots, puisque comme a été dit, je l'ai ainsi fait de guet à pend, ni aussi que ce soit contre les règles de rhétorique, puisque je fais cas de les avoir suivies : et où elles ne se trouvera avoir été pratiquées, comme l'on eût bien pu faire, cela est advenu ou bien par hâte, ou par inadvertance ».