Preuves par discours III - Fragment n° 8 / 10 – Le papier original est perdu

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 45 p. 227 / C2 : p. 439 v°

Éditions de Port-Royal : Chap. XVIII - Dessein de Dieu de se cacher aux uns, et de se découvrir aux autres : 1669 et janvier 1670 p. 138-139 / 1678 n° 4 p. 137

Éditions savantes : Faugère II, 155, XX / Havet XX. 2 / Brunschvicg 559 / Le Guern 418 / Lafuma 448 (série V) / Sellier 690

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

DESCOTES Dominique, Blaise Pascal. Littérature et géométrie, Clermont-Ferrand Presses Universitaires Blaise Pascal, 2001. GOLDMANN Lucien, Recherches dialectiques, Paris, Gallimard, 1959. MERKER Claude, Le chant du cygne des indivisibles. Le calcul intégral dans la dernière œuvre scientifique de Pascal, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2001. MESNARD Jean, “L’incipit dans les fragments des Pensées”, Littératures, 29, automne 1993, p. 25-39. MESNARD Jean, Pascal, coll. Les écrivains devant Dieu, Paris, Desclée de Brouwer, 1965. |

✧ Éclaircissements

S’il n’avait jamais rien paru de Dieu,

Voir le dossier thématique sur le Dieu caché. Ce fragment est de ceux qui excluent l’interprétation de la doctrine du Dieu caché comme Dieu toujours caché (voir Goldmann Lucien, Le Dieu caché).

Mesnard Jean, “L’incipit dans les fragments des Pensées”, Littératures, 29, automne 1993, p. 25-39. Voir p. 31 sur l’incipit si chez Pascal. Le présent fragment introduit la constatation d’une condition, comme dans les fragments Fausseté 3 (Laf. 205, Sel. 237), Laf. 618, Sel. 511, et Commencement 9 (Laf. 159, Sel. 191).

En général, le conditionnel n’apparaît dans la principale que lorsque la condition est niée. Le présent fragment déroge à cette règle parce que la subordonnée conditionnelle enferme une hypothèse irréelle. Mais le procédé, comme l’indique Jean Mesnard, contribue en effet à « mettre l’esprit du lecteur en suspens, à le faire participer à l’enquête » : p. 31.

Il est instructif de comparer le présent fragment à Laf. 618, Sel. 511 : S’il y a un Dieu il ne faut aimer que lui et non les créatures passagères. Le raisonnement des impies dans la Sagesse n’est fondé que sur ce qu’il n’y a point de Dieu. Cela posé, dit-il, jouissons donc des créatures. C’est le pis-aller. Mais s’il y avait un Dieu à aimer il n’aurait pas conclu cela mais bien le contraire. Et c’est la conclusion des sages : il y a un Dieu, ne jouissons donc pas des créatures. Le raisonnement des impies est aussi considéré comme une hypothèse fausse. Mais contrairement au présent fragment, l’hypothèse fausse qu’il n’y a point de Dieu est précédée d’une hypothèse qui, elle, est présentée comme vraie : S’il y a un Dieu il ne faut aimer que lui… Or, comme on va le voir la pointe du fragment présent tient en ceci que l’hypothèse initiale n’est pas vraiment affirmée.

Ce fragment combine habilement un argument apagogique (par l’absurde) avec un raisonnement hypothétique.

Le raisonnement suppose que Dieu a effectivement paru, ce qui peut présenter quelque difficulté dans le cadre d’une apologie de la religion destinée à des incrédules qui n’admettent pas que Dieu se soit révélé aux hommes, sous quelque forme que ce soit. Il serait même assez difficile d’assigner une place à un tel fragment dans l’ordre logique de la table des titres. Car si l’on suppose que Dieu a paru quelquefois, on suppose que Dieu existe, ce qui est précisément ce que Pascal, d’une manière ou d’une autre, est censé établir.

Il en résulte que le présent argument a une valeur principalement hypothétique. Il signifie que si l’on peut montrer qu’il n’est pas vrai que Dieu ne se soit jamais montré, mais qu’au contraire il s’est montré parfois, alors on peut exclure deux conclusions, l’une que Dieu n’existe pas, l’autre que l’homme soit définitivement incapable de le connaître.

En fait, ce type d’argument, qui consiste à prendre pour principe une thèse qu’on n’a pas encore démontrée, et à en tirer les conclusions sous condition qu’on la démontre, est très fréquent chez Pascal.

On le trouve par exemple dans les Écrits sur la grâce, dans la Lettre sur la possibilité des commandements, 6, § 9-16, OC III, éd. J. Mesnard, p. 695-697, dans un passage où Pascal prétend prouver « qu’on n’a jamais la prière que par une grâce qui fasse prier ». Pascal commence par établir par avance le lien entre la conclusion qu’il veut établir, et les principes qui vont lui permettre d’y arriver :

« Si nous trouvons que c’est un principe ferme dans saint Augustin, que non seulement les grandes actions sont des dons de Dieu, dont personne aujourd’hui ne doute plus, mais que la prière même et la foi, qui sont des moindres choses par lesquelles on adhère à Dieu, et sans lesquelles il est sûr qu’on le quitte, sont aussi des dons de la grâce, des effets et des ouvrages de la grâce et qu’elles ne se trouvent en personne que par l’opération expresse de la grâce, cela ne suffira-t-il pas pour montrer qu’on n’a jamais la prière que par une grâce qui fasse prier ? »

Puis il envisage une objection que l’on pourrait lui opposer : « Peut-être direz-vous que non ; et qu’encore que tous les justes aient la grâce suffisante pour prier, il arrive néanmoins que pas un ne prie que par une grâce efficace, et qu’ainsi, encore que la prière ne se trouve en personne, si elle n’est produite par la grâce, le pouvoir néanmoins pour prier se trouve en tous les justes. »

Objection qu’il écarte par cette réponse : « Mais cela n’est pas soutenable », pour des raisons logiques et théologiques qu’il développe rapidement. Ce qui lui permet de conclure :

« Donc pour montrer que tous ceux qui ne prient pas n’ont pas un pouvoir prochain de prier, il suffit de montrer que tous ceux qui prient, prient par une grâce efficace. »

À ce point, Pascal n’a pas démontré sa thèse, mais il a établi solidement un rapport entre une hypothèse, « que tous ceux qui prient, prient par une grâce efficace », et une conclusion, « que tous ceux qui ne prient pas n’ont pas un pouvoir prochain de prier ». Il lui suffit alors d’alléguer plusieurs passages de saint Augustin et saint Fulgence pour montrer que « l’oraison elle-même est un don de la grâce » (saint Augustin, Épist. 105), ce qui emporte la vérité de la conclusion.

Cette technique est aussi conforme à la pratique de Pascal géomètre. Toutes les Lettres de A. Dettonville sur la roulette reposent sur elle. La pièce initiale, la Lettre à Carcavy, montre que les problèmes proposés au concours seront résolus si l’on parvient à établir un rapport entre des solides de rotation d’un triligne et un corps nommé le double onglet de ce triligne. Après avoir présenté dans la première partie de la Lettre à Carcavy les outils arithmétiques dont il compte se servir, Pascal consacre toute la deuxième partie à établir que « si on connaît la dimension et les centres de gravité des onglets et de leurs surfaces courbes, on connaîtra la même chose dans les demi-solides », car il a établi que leur rapport est dans tous les cas égal à 2/π.

|

|

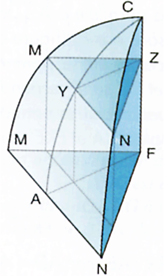

Double onglet du triligne CFA |

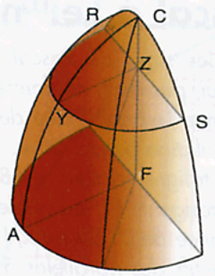

Demi-solide de rotation du triligne CFA |

(© Pour la Science)

La Lettre à Carcavy ne donne pas la solution des problèmes proposés. Mais le Traité des trilignes rectangles et de leurs onglets, les Traités des sinus du quart de cercle et des arcs de cercle, etc., établiront que les dimensions demandées sont connues dans le cas des onglets, et que par conséquent elles le sont aussi dans celui des solides de rotation. Sur ces démonstrations, voir Merker Claude, Le chant du cygne des indivisibles. Le calcul intégral dans la dernière œuvre scientifique de Pascal ; Descotes Dominique, Blaise Pascal. Littérature et géométrie, p. 186 sq.

On montrerait aussi sans difficulté que le raisonnement par induction complète tel qu’il apparaît dans la célèbre Conséquence 12 du Traité du triangle arithmétique, OC II, éd. J. Mesnard, p. 1294-1295, repose précisément sur le même procédé, où la nécessité de la récurrence est établie sur deux lemmes préalables à la démonstration proprement dite.

Dans ce fragment, si la liaison entre hypothèse et conclusion est fermement établie, l’hypothèse elle-même n’est donc pas démontrée. Pour y parvenir, il faut, de même que les citations de la Lettre sur la possibilité des commandements constituent autant de faits dans la méthode d’autorité, pouvoir alléguer des faits qui montrent que Dieu a parfois paru aux hommes. Pascal peut avoir pensé à tirer de l’histoire du peuple juif des faits qui montrent que Dieu s’est parfois montré aux hommes. Pour son propre compte, la nuit du Mémorial pouvait lui donner une certitude entière.

Mais il est aussi possible que ce soit surtout à la liaison entre hypothèse et conclusion elle-même qu’il se soit intéressé. Auquel cas l’argument pourrait être inséré en différents endroits du plan de l’Apologie, et même avant la transition de A P. R. dans laquelle il invoque la Sagesse de Dieu. Par exemple, il pourrait servir à réfuter une objection qui reprocherait aux chrétiens l’inconséquence de croire en Dieu alors que « rien ne paraît ». La réponse serait alors : les chrétiens ne sont pas si inconséquents qu’on le prétend, puisqu’ils pensent que Dieu s’est manifesté parfois, et que ce fait enferme l’existence de Dieu et la corruption de la nature humaine.

Cet exemple témoigne de la prudence qu’il faut conserver lorsque l’on prétend assigner à un texte une place dans l’ordre de la table des chapitres. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas établi l’existence de Dieu que Pascal doit nécessairement éviter d’intégrer un fragment dans la partie anthropologique initiale de sa démonstration. Les reconstructions qui, comme celle de Jacques Chevalier, prétendent fixer aux fragments une place déterminée dans le fil de l’argumentation apologétique reposent souvent sur une idée préconçue du projet de Pascal, qui méconnaît la souplesse de son art de démontrer.

cette privation éternelle serait équivoque et pourrait aussi bien se rapporter à l’absence de toute divinité, ou à l’indignité où seraient les hommes de le connaître. Mais de ce qu’il paraît quelquefois, et non pas toujours, cela ôte l’équivoque.

Comment Pascal peut-il dire que l’équivoque est ôtée ? Le raisonnement est le suivant.

En posant pour hypothèse que Dieu se cache, on peut imaginer plusieurs situations.

Admettons que l’homme n’ait jamais vu paraître Dieu. La cause peut venir soit de Dieu, soit de l’homme.

Dans la première hypothèse, si Dieu se cache toujours et ne se montre jamais, même à l’homme qui le cherche, un doute subsiste : cette privation éternelle serait équivoque, parce qu’elle pourrait avoir deux causes :

1. soit Dieu ne se montre pas parce qu’il n’existe pas,

2. soit Dieu existe mais il demeure caché parce que les facultés de l’homme sont insuffisantes pour le connaître.

Une variante de cette hypothèse peut être qu’il a décidé de ne pas se révéler du tout, et de se cacher toujours, parce que ces créatures ne suscitent en lui que de l’indifférence : on se trouverait dans ce cas devant une divinité comparable aux dieux tels qu’Épicure les conçoit, vivants dans un univers à part sans aucun souci de la condition humaine ; mais cela revient au même, car alors Dieu n’existe pas pour l’homme. Pascal n’envisage pas ce cas.

Dans le cas où la cause se trouverait du côté de l’homme, ce serait au contraire son impuissance qu’il faut invoquer : c’est parce qu’il n’est pas capable de s’élever à la connaissance de Dieu, soit à cause de la faiblesse naturelle de son esprit, soit à cause de la corruption de sa nature première, que Dieu lui demeurerait définitivement caché.

Deuxième hypothèse : Dieu ne se montre pas toujours à l’homme, mais se fait connaître parfois, même si ce n’est qu’une seule fois (ce qui semble avoir été le cas de Pascal), dans une « nuit de feu » ; c’est la thèse que Pascal tient pour véritable, mais qu’il ne propose ici que sous forme hypothétique, comme on l’a vu ci-dessus. Elle a les conséquences suivantes :

1. le fait que Dieu paraisse montre certainement qu’il existe ;

2. comme il est éternel par hypothèse, le fait qu’il se révèle, ne serait-ce qu’une fois, implique qu’il existe toujours, même lorsqu’il n’apparaît pas ;

3. le fait qu’il se dévoile parfois montre que s’il demeure généralement caché, ce n’est pas par une impuissance de sa part ;

4. mais que ce ne peut être que l’effet d’une impuissance de la part de l’homme.

Il en résulte « qu’il y a un Dieu », mais « que les hommes en sont indignes ».

Preuves par discours III (Laf. 445, Sel. 690). Que conclurons-nous donc de toutes nos obscurités, sinon notre indignité ?

Entendons bien que cela ne signifie pas que la grâce de Dieu demeure éternellement présente à l’homme, car les Écrits sur la grâce montrent que Dieu est toujours susceptible de la retirer ; voir sur ce point le commentaire du fragment Preuves par discours III (Laf. 440, Sel. 690), et OC III, éd. J. Mesnard, p. 609 sq.

S’il paraît une fois, il est toujours

Voir le fragment Preuves par discours III (Laf. 440, Sel. 690). L’être éternel est toujours s’il est une fois.

Avec le présent fragment, il renvoie à un discours plus étendu : compris dans l’ensemble de Preuves par discours II (Laf. 429, Sel. 682), qui résume les hésitations d’un incrédule inquiet : Voilà ce que je vois et ce qui me trouble. Je regarde de toutes parts, et je ne vois partout qu’obscurité. La nature ne m’offre rien qui ne soit matière de doute et d’inquiétude. Si je n’y voyais rien qui marquât une Divinité, je me déterminerais à la négative ; si je voyais partout les marques d’un Créateur, je reposerais en paix dans la foi. Mais, voyant trop pour nier et trop peu pour m’assurer, je suis dans un état à plaindre, et où j’ai souhaité cent fois que, si un Dieu la soutient, elle le marquât sans équivoque ; et que, si les marques qu’elle en donne sont trompeuses, qu’elle les supprimât tout à fait ; qu’elle dît tout ou rien, afin que je visse quel parti je dois suivre. Au lieu qu’en l’état où je suis, ignorant ce que je suis et ce que je dois faire, je ne connais ni ma condition, ni mon devoir. Mon cœur tend tout entier à connaître où est le vrai bien, pour le suivre ; rien ne me serait trop cher pour l’éternité.

Voir dans le commentaire du fragment Preuves par discours III (Laf. 440, Sel. 690) les différences de formulation de ces passages, notamment entre Dieu et l’être éternel, et entre être et paraître. Le problème de « l’être éternel », qui « est toujours s’il est une fois », a été discuté entre Descartes et Arnauld dans les Secondes objections, AT IX, p. 164, éd. Alquié, II, Garnier, p. 649. Arnauld écrit : « dans l’idée d’un être infini, l’infinité de sa durée y est aussi contenue, c’est-à-dire qu’elle n’est point renfermée dans aucunes limites, et partant, qu’elle est indivisible, permanente et subsistante tout à la fois, et dans laquelle on ne peut sans erreur et qu’improprement, à cause de l’imperfection de notre esprit, concevoir de passé ni d’avenir. D’où il est manifeste qu’on ne peut concevoir qu’un être infini existe, quand ce ne serait qu’un moment, qu’on ne conçoive en même temps qu’il a toujours été et qu’il sera éternellement (ce que notre auteur même dit en quelque endroit), et partant que c’est une chose superflue de demander pourquoi il persévère dans l’être. Voire même, comme l’enseigne saint Augustin (lequel, après les auteurs sacrés, a parlé de Dieu plus hautement et plus dignement qu’aucun autre), en Dieu il n’y a point de passé ni de futur, mais un continuel présent ; ce qui fait voir clairement qu’on ne peut sans absurdité demander pourquoi Dieu persévère dans l’être, vu que cette question enveloppe manifestement le devant et l’après, le passé et le futur, qui doivent être bannis de l’idée d’un être infini. » Cependant, la perspective dans laquelle se situe ce fragment ne relève pas à proprement parler de la métaphysique. Pascal ne parle pas de l’attribut d’éternité du « Dieu des philosophes », mais de ce que l’homme peut savoir du « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », tel qu’il apparaît lorsqu’il se découvre, comme il l’a fait à Pascal dans la nuit qu’il évoque dans le Mémorial.

et ainsi on n’en peut conclure, sinon qu’il y a un Dieu et que les hommes en sont indignes.

Ce raisonnement aboutit à la doctrine du Dieu qui se cache, telle que la présente le fragment Preuves par discours III (Laf. 444, Sel. 690), il n’est pas vrai que tout découvre Dieu, et il n’est pas vrai que tout cache Dieu. Mais il est vrai tout ensemble qu’il se cache à ceux qui le tentent, et qu’il se découvre à ceux qui le cherchent, parce que les hommes sont tout ensemble indignes de Dieu et capables de Dieu : indignes par leur corruption, capables par leur première nature.

Le fragment Preuves par discours III (Laf. 446, Sel. 690) montre que cette situation est non seulement compréhensible, mais utile et salutaire à l’homme : S’il n’y avait point d’obscurité, l’homme ne sentirait pas sa corruption ; s’il n’y avait point de lumière, l’homme n’espérerait point de remède. Ainsi il est non seulement juste, mais utile pour nous que Dieu soit caché en partie, et découvert en partie, puisqu’il est également dangereux à l’homme de connaître Dieu sans connaître sa misère, et de connaître sa misère sans connaître Dieu.

Cette conclusion répond à la situation argumentative de la liasse A P. R., où Pascal propose d’écouter la Sagesse de Dieu. Il suppose alors exclues deux hypothèses : que Dieu n’existe pas, et que l’homme soit absolument incapable de le connaître.

Il doit donc concilier deux propositions, d’une part l’existence d’un Dieu qui veut bien se révéler aux hommes (non pas toujours, comme ce serait le cas si l’homme avait la faculté de le connaître par ses lumières naturelles), mais se cache le plus souvent.

Il lui faut donc combiner deux causes connexes : d’une part que Dieu se cache parce que l’homme corrompu n’est plus digne d’avoir connaissance naturelle de la divinité ; d’autre part que l’homme a été rendu incapable de Dieu par le péché originel qui a affaibli sa nature. Le dernier en date des Écrits sur la grâce, le Traité de la prédestination, rend compte de cet état de choses de manière claire et synthétique.

Les idées de Pascal sur la manière dont Dieu se révèle à l’homme sont étudiées de manière très claire dans le petit ouvrage de J. Mesnard, Pascal, coll. Les écrivains devant Dieu, notamment p. 78 sq.