Pensées diverses III – Fragment n° 39 / 85 – Papier original : RO 433-1

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 128 p. 373 v° / C2 : p. 331 v°

Éditions savantes : Faugère I, 201, LXX / Havet XXV.10 / Brunschvicg 368 / Tourneur p. 102-5 / Le Guern 580 / Lafuma 686 (série XXV) / Sellier 565

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

BOUILLIER Francisque, Histoire de la philosophie cartésienne, réimpression à Genève, Slatkine, 1970. COSTABEL Pierre, “La propagation de la lumière sans transport de matière de Descartes à Huygens”, in Démarches originales de Pascal savant, Paris, Vrin, 1982, p. 77-85. HATFIELD Gary, “Descartes’ physiology and its relation to his psychology”, in COTTINGHAM John (dir.), The Cambridge companion to Descartes, Cambridge University Press, 1992, p. 335-370. MOUY Paul, Développement de la physique cartésienne, New York, Arno Press, 1981. RODIS-LEWIS Geneviève, Descartes. Textes et débats, Livre de poche, Librairie Générale Française, 1984. |

✧ Éclaircissements

Quand on dit que le chaud n’est que le mouvement de quelques globules

L’impersonnel on représente Descartes, qui a proposé, note Ph. Sellier, une théorie purement mécanique des sensations.

Globules : le texte français des Principes donne l’expression petites boules (voir plus bas) ; mais Pascal cite directement le latin, Principes III, 55, éd. de 1644, p. 97, qui donne « globuli secundi elementi ».

Voir la note de Brunschvicg, GEF XIII, p. 280 sq. : Tout ce qui est matériel se réduit selon Descartes au mouvement de parties corporelles : les sensations dérivent d’un choc initial, et les « différences de nature que nous croyons discerner entre elles se réduisent à des différences de grandeur et de rapidité ».

Pour l’explication cartésienne de la chaleur : Principes, IV, 29, Alquié, III, p. 372. « Explication de la quatrième action, qui est la chaleur ; et pourquoi elle demeure après la lumière qui l’a produite. Or c’est une telle agitation des petites parties des corps terrestres qu’on nomme en eux la chaleur (soit qu’elle ait été excitée par la lumière du soleil, soit par quelque autre cause), principalement lorsqu’elle est plus grande que de coutume et qu’elle peut mouvoir assez fort les nerfs de nos mains pour être senti ; car cette dénomination de chaleur se rapporte au sens de l’attouchement. Et on peut ici remarquer la raison pourquoi la chaleur qui a été produite par la lumière demeure par après dans les corps terrestres, encore que cette lumière soit absente, jusqu’à ce que quelque autre cause l’en ôte ; car elle ne consiste qu’au mouvement des petites parties de ces corps, et ce mouvement étant une fois excité en elles y doit demeurer (suivant les lois de la nature) jusqu’à ce qu’il puisse être transféré à d’autres corps ».

et la lumière le conatus recedendi que nous sentons, cela nous étonne.

Le conatus recedendi est l’effort que doivent faire les corps qui se meuvent en rond pour s’éloigner des corps autour desquels ils se meuvent : c’est en quoi consiste la nature de la lumière.

Voir Descartes, Principes de la philosophie, IV, 29, « Explication de la quatrième action, qui est la chaleur ; et pourquoi elle demeure après la lumière qui l’a produite. Or c’est une telle agitation des petites parties des corps terrestres qu’on nomme en eux la chaleur (soit qu’elle ait été excitée par la lumière du soleil, soit par quelque autre cause), principalement lorsqu’elle est plus grande que de coutume et qu’elle peut mouvoir assez fort les nerfs de nos mains pour être senti ; car cette dénomination de chaleur se rapporte au sens de l’attouchement. Et on peut ici remarquer la raison pourquoi la chaleur qui a été produite par la lumière demeure par après dans les corps terrestres, encore que cette lumière soit absente, jusqu’à ce que quelque autre cause l’en ôte ; car elle ne consiste qu’au mouvement des petites parties de ces corps, et ce mouvement étant une fois excité en elles y doit demeurer (suivant les lois de la nature) jusqu’à ce qu’il puisse être transféré à d’autres corps ».

Voir Bouillier Francisque, Histoire de la philosophie cartésienne, p. 202-206. La lumière, comme la pesanteur, est un effet de la matière subtile et des tourbillons : elle ne vient pas du soleil à nos yeux, mais elle est produite par la force centrifuge du tourbillon qui pousse la matière subtile contre nos organes. « L’effort que fait la matière du ciel, pour s’éloigner de son centre et se pousser à la circonférence est la cause de la lumière. Cette action, transmise instantanément à nos yeux par l’air et les autres corps transparents, de la même façon que le mouvement ou la résistance des corps, qu’un aveugle rencontre, passe à sa main par l’entremise de son bâton, produit sur l’organe un mouvement particulier, à l’occasion duquel a lieu dans l’âme la sensation de la lumière » : p. 201-205. « Descartes explique la chaleur de la même façon que la lumière, par l’agitation des petites parties des corps qu’excite l’action de la matière subtile. Cette agitation devient-elle plus grande que de coutume, elle remue les nerfs et produit en notre âme la sensation de la chaleur. » : p. 205-206.

Noter que la lumière est d’abord principalement envisagée comme cause de la chaleur, et non pour la manière dont elle affecte la vue. Le son, l’attouchement et la vue ne sont évoqués que plus tard.

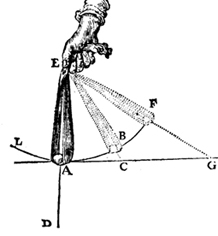

Descartes, Principes, III, 55, AT IX, II, p. 130-131 ; Alquié, III, p. 257. Ce que c’est que la lumière. « Ce que c’est que la lumière. Je tâcherai maintenant d’expliquer le plus exactement que je pourrai quel est l’effort que font ainsi non seulement les petites boules qui composent le second élément, mais aussi toute la matière du premier, pour s’éloigner des centres SFf et semblables, autour desquels elles tournent ; car je prétends faire voir ci-après que c’est en cet effort seul que consiste la nature de la lumière, et la connaissance de cette vérité pourra servir à nous faire entendre beaucoup d’autres choses ». Le § 56 permet de comprendre l’expression de Pascal : « Cum dico globulos secundi elementi recedere conari a centris circa quae vertuntur, non putandum est idcirco me illis aliquam cogitationem affingere, ex qua procedat iste conatus ; sed tantum ipsos ita esse sitos, et ad motum incitaos, ut revera sint eo versus ituri, si a nulla alia causa impediantur ». Traduction : « Quand je dis que ces petites boules font quelque effort, ou bien qu’elles ont de l’inclination à s’éloigner des centres autour desquels elles tournent, je n’entends pas qu’on leur attribue aucune pensée d’où procède cette inclination, mais seulement qu’elles sont tellement situées et disposées à se mouvoir qu’elles s’en éloigneraient en effet si elles n’étaient retenues par aucune autre cause » (AT IX, p. 131, éd. Alquié, III, p. 257). Descartes montre alors « comment un corps peut tendre à se mouvoir en plusieurs diverses façons en même temps » (III, 57). On le voit dans l’exemple qu’il propose de la pierre qui, tournant avec la fronde, tend d’une certaine manière de A vers B, mais aussi de A vers C.

Descartes poursuit au § 64 en déclarant « que cela suffit pour expliquer toutes les propriétés de la lumière, et pour faire paraître les astres lumineux sans qu’ils y contribuent aucune chose. Ainsi nous n’aurons pas de peine à connaître pourquoi cette action que je prends pour la lumière s’étend en rond de tous côtés autour du soleil et des étoiles fixes, et pourquoi elle passe en un instant à toute sorte de distance, suivant des lignes qui ne viennent pas seulement du corps lumineux, mais aussi de tous les points de sa superficie ; ce qui contient les principales propriétés de la lumière, ensuite desquelles on peut connaître aussi les autres. Et l’on peut remarquer ici une vérité qui semblera peut-être fort paradoxe à plusieurs, à savoir que ces mêmes propriétés ne laisseraient pas de se trouver en la matière du ciel, encore que le soleil ou les autres astres autour desquels elle tournent n’y contribuassent en aucune façon ; en sorte que si le corps du soleil n’était rien autre chose qu’un espace vide, nous ne laisserions pas de le voir avec la même lumière que nous pensons venir de lui vers nos yeux, excepté seulement qu’elle serait moins forte ».

On constate que si Pascal réagit à ces passages des Principes, il en déplace la perspective : Descartes s’intéresse surtout au phénomène de la lumière et de la chaleur comme phénomènes obéissant à des lois cosmiques, comme les cercles de matière et les tourbillons ; Pascal envisage plutôt la manière dont l’homme perçoit et ressent l’action de la lumière et de la chaleur sur lui.

En revanche, Descartes a exposé ses idées sur les sens et la manière dont la lumière et la chaleur les excitent dans L’homme, par des processus purement mécaniques. Voir là-dessus AT XI, p. 141 sq. pour l’action de la chaleur.

Voir sur la vue AT XI, p. 151 sq., et éd. Alquié, I, L’homme, p. 415 sq., où Descartes insiste sur les effets de réfraction.

Le monde ne parut en France qu’en 1664. Mais Pascal a certainement connu les Principes.

Étonner : on sait que le mot a un sens à la fois plus concret et plus fort qu’aujourd’hui. Étonnement désigne un effet qui cause de l’émotion, soit par surprise, soit par admiration, soit par crainte (Furetière). Mais, toujours selon Furetière, étonner se dit aussi des choses qui sont moins considérables. Dans le cas présent, il faut sans doute entendre que le contraste entre le sentiment que l’on a ordinairement de la chaleur et de la lumière et les explications mécaniques grossières « comme un coup de pierre » qui en sont proposées, suscite une sorte de saisissement.

Quoi ! que le plaisir ne soit autre chose que le ballet des esprits ? Nous en avons conçu une si différente idée et ces sentiments‑là nous semblent si éloignés de ces autres que nous disons être les mêmes que ceux que nous leur comparons.

Quoi ? que le plaisir… : c’est la lecture de Havet, Pensées t. II, XXV, 10, p. 151, qui interprète cette expression comme le latinisme Quid quod… La remarque est difficilement recevable. Le point d’interrogation ne figure pas sur le manuscrit. L’exclamation Quoi ! est employée ordinairement pour annoncer une réticence. Elle est courante dans le théâtre de Molière, par exemple.

Ballet : représentation harmonique et danse figurée et concertée qui se fait par plusieurs personnes masquées, qui représentent par leurs pas et postures quelque chose naturelle, ou quelque action, ou qui contrefont quelques personnes.

Le ballet des esprits : les esprits animaux sont, selon Descartes, des parties du sang très subtiles qui se meuvent très rapidement. L’image insiste, sans doute avec une certaine ironie, sur les échanges harmonieux de la circulation des esprits animaux.

Voir Descartes, L’homme, AT XI, p. 129, éd. Alquié I, p. 388. Les esprits animaux sont purement corporels ; ce sont les parties les plus déliées du sang, qui parviennent au cerveau et engendrent les impressions. Le sang qui pénètre dans le cerveau, sous forme d’esprits animaux, est conduit, par les ramifications des artères cérébrales, à se rassembler autour de la glande pinéale ; des pores permettent aux parties les plus subtiles du sang de s’écouler dans la glande, à l’exclusion des autres.

Pour approfondir, il est possible de consulter plusieurs ouvrages. ✍

Rodis-Lewis Geneviève, Descartes. Textes et débats, p. 381-527, sur la physiologie et la physique de Descartes.

Les notes commentant ces passages dans l’édition du Monde et de L’homme par Annie Bitbol-Hespériès, Paris, Seuil, 1996, permettent de comprendre ces thèses de Descartes.

Plus difficile, mais utile pour approfondir les thèses de Descartes sur la lumière, voir Costabel Pierre, “La propagation de la lumière sans transport de matière de Descartes à Huygens”, in Démarches originales de Pascal savant, Paris, Vrin, 1982, p. 77-85.

Hatfield Gary, “Descartes’ physiology and its relation to his psychology”, in Cottingham John (dir.), The Cambridge companion to Descartes, Cambridge University Press, 1992, p. 335-370 ; voir p. 346 sq.

Sur le problème général des esprits animaux et de leur action, chez Descartes et chez ses contemporains, voir Pichot André, Histoire de la notion de vie, Paris, Gallimard, 1993, p. 363 sq. Conception cartésienne : les esprits animaux sont une sorte de vent ou de flamme, à suivre les expressions de Descartes, très subtiles, dotées d’une extrême agitation, et qui ont la faculté de se glisser dans les plus faibles interstices : p. 364. Depuis le cerveau, les esprits animaux peuvent passer dans les nerfs et ainsi gagner les différentes parties du corps, ils y agissent sur les muscles qui se contractent sous leur effet ; il n’y a pas de faculté contractile dans les muscles ; ils se remplissent seulement d’esprits animaux.

On peut, pour comprendre à quels textes Pascal réagit et quelles réactions ils ont produites, consulter le livre de Mouy Paul, Développement de la physique cartésienne, New York, Arno Press, 1981, p. 65 sq.

Ces autres que nous disons : sur les hésitations des copistes sur cette expression, voir la transcription diplomatique et les images des Copies.

Le sentiment du feu, cette chaleur qui nous affecte d’une manière tout autre que l’attouchement, la réception du son et de la lumière, tout cela nous semble mystérieux,

Remarque critique : Descartes explique tous les effets de la sensibilité par des phénomènes de choc et de pression, mais il est difficile de comprendre pourquoi ces mêmes causes produisent des effets que l’on ressent très différents les uns des autres.

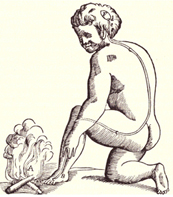

Le sentiment du feu est illustré par une gravure dans L’homme de Descartes. Voir plus haut.

Sur l’attouchement, voir les Principes, IV, § 191, Des sens extérieurs et en premier lieu de l’attouchement.

Sur l’ouïe, voir Principes, IV, § 194.

Sur la vue et la réception de la lumière, voir Principes, IV, § 195. Descartes renvoie pour plus de précisions aux Météores et à la Dioptrique.

Tout cela nous semble mystérieux : voir les remarques finales du présent commentaire sur Transition 4 (Laf. 199, Sel. 230).

et cependant cela est grossier comme un coup de pierre.

Coup : mouvement violent d’un corps grave et solide, qui tombe sur un autre, et qui le frappe.

Il est vrai que la petitesse des esprits qui entrent dans les pores touche d’autres nerfs, mais ce sont toujours des nerfs touchés.

Havet, Pensées, t. 2, éd. 1866, p. 211, remarque que « les esprits n’entrent pas par les pores ; les nerfs qui font sentir la chaleur, la lumière s’épanouissent à la surface même des corps. »

Cependant, dans L’homme, Descartes insiste sur l’action des pores dans la perception de la chaleur. Il indique que, dans la figure précédente, « si le feu A se trouve près du pied B, les petites parties de ce feu, qui se meuvent, comme vous savez, très promptement, ont la force de mouvoir avec soi l’endroit de la peau de ce pied qu’elles touchent ; et par ce moyen tirant le petit filet cc, que vous voyez y être attaché, elles ouvrent au même instant l’entrée du pore de, contre lequel ce petit filet se termine : ainsi que, tirant l’un des bouts d’une corde, on fait sonner en même temps la cloche qui pend à l’autre bout ». Les pores sont donc effectivement conçus comme touchant les nerfs.

Les notes commentant ces passages dans l’édition du Monde et de L’homme par Annie Bitbol-Hespériès, Paris, Seuil, 1996, permettent de comprendre ces thèses de Descartes.

♦ Portée de la réflexion de Pascal dans ce fragment

Le présent fragment ne constitue pas une réfutation de la physiologie cartésienne, il remarque seulement que la simplicité brutale d’effets de choc et de pression identiques ne rend pas aisément compréhensibles les différentes formes que prend la sensibilité chez l’homme.

L’essentiel est sans doute dans l’idée que la nature de l’homme échappe à sa compréhension, et que les modèles physiologiques n’en rendent pas compte de manière satisfaisante. Voir le fragment Transition 4 (Laf. 199, Sel. 230). Et ce qui achève notre impuissance à connaître les choses est qu’elles sont simples en elles-mêmes et que nous sommes composés de deux natures opposées et de divers genres, d’âme et de corps. Car il est impossible que la partie qui raisonne en nous soit autre que spirituelle et quand on prétendrait que nous serions simplement corporels cela nous exclurait bien davantage de la connaissance des choses, n’y ayant rien de si inconcevable que de dire que la matière se connaît soi-même Il ne nous est pas possible de connaître comment elle se connaîtrait. Et ainsi si nous sommes simples matériels nous ne pouvons rien du tout connaître, et si nous sommes composés d’esprit et de matière nous ne pouvons connaître parfaitement les choses simples spirituelles ou corporelles. De là vient que presque tous les philosophes confondent les idées des choses et parlent des choses corporelles spirituellement et des spirituelles corporellement, car ils disent hardiment que les corps tendent en bas, qu’ils aspirent à leur centre, qu’ils fuient leur destruction, qu’ils craignent le vide, qu’ils ont des inclinations, des sympathies, des antipathies, toutes choses qui n’appartiennent qu’aux esprits. Et en parlant des esprits ils les considèrent comme en un lieu, et leur attribuent le mouvement d’une place à une autre, qui sont choses qui n’appartiennent qu’aux corps.

La pensée de Pascal s’oriente en un sens différent, comme en témoigne le fragment Grandeur 4 (Laf. 108, Sel. 140). Qu’est‑ce qui sent du plaisir en nous ? Est‑ce la main, est‑ce le bras, est‑ce la chair, est‑ce le sang ? On verra qu’il faut que ce soit quelque chose d’immatériel. Voir dans le dossier relatif à ce fragment quelques références, notamment à la Logique de Port-Royal, qui peuvent être associées au présent texte.