Pensées diverses III – Fragment n° 45 / 85 – Papier original : RO 429-2

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 132 p. 375 v° / C2 : p. 333 v°

Éditions savantes : Faugère I, 271, XIX / Havet XXIV.65 / Brunschvicg 915 / Tourneur p. 104-1 / Le Guern 586 / Lafuma 692 (série XXV) / Sellier 571

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

CANTILLON Alain, “Qu’importe qui parle, de qui à et à qui dans Les Provinciales ?”, in Lectures à clés, Littératures classiques, n° 54, printemps 2005, p. 221-234. Voir p. 229 sq., sur l’identification progressive de Pascal à Montalte. CANTILLON Alain, “Énonciation individuelle et énonciation collective (I) – la position auctoriale dans les Provinciales”, La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 165-176. DESCOTES Dominique, “Fonction argumentative de la satire dans les Provinciales”, in BAADER Horst, Onze études sur l’esprit de la satire, Tübingen, G. Narr, 1978, p. 43-65. ERNST Pol, Les Pensées de Pascal. Géologie et stratigraphie, Paris, Universitas et Oxford, Voltaire Foundation, 1996. FERREYROLLES Gérard, Pascal et la raison du politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1984. FERREYROLLES Gérard, Blaise Pascal. Les Provinciales, Paris, Presses Universitaires de France, 1984. GAZIER Augustin, Blaise Pascal et Antoine Escobar. Étude historique et critique avec trois similigravures, H. et E. Champion, Paris, 1912. JOVY Ernest, “Essai de solution d’un petit problème d’histoire littéraire relatif à Pascal. Pascal et Montalte”, Bulletin historique et philologique, 1894. KUENTZ Pierre, “Un Discours nommé Montalte”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, mars-avril 1971, 2, p. 195-206. LANSON Gustave, “Les Provinciales et le livre de La Théologie Morale des Jésuites”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1900, p. 169-195. LANSON Gustave, “Après les Provinciales. Examen de quelques écrits attribués à Pascal”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, 8, 1901, p. 1-34. LE GUERN Michel, “Pascal et ses pseudonymes”, Études sur la vie et les Pensées de Pascal, Paris, Champion, 2015, p. 197-207. THIROUIN Laurent, “L’éthos de Montalte dans les Provinciales”, in CORNILLIAT François et LOCKWOOD Richard (dir.), Éthos et pathos. Le statut du sujet rhétorique, Champion, Paris, 2000, p. 371-389. |

✧ Éclaircissements

Montalte.

Les Provinciales étaient anonymes à l’origine. Le nom de Montalte n’est apparu que dans la publication des Petites lettres en volume collectif. Il faut donc croire que la rédaction de ce fragment est contemporaine de la préparation de la publication de l’édition collective des lettres, ou quelque peu postérieure.

Ernst Pol, Les Pensées de Pascal. Géologie et stratigraphie, p. 170. Datation de ce fragment vers février 1657, entre les XVIIe et XVIIIe Provinciales.

Lanson Gustave, “Après les Provinciales. Examen de quelques écrits attribués à Pascal”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, 8, 1901, p. 1-34. Voir p. 19, un rapprochement avec le quatrième Écrit des curés de Paris, que l’auteur lui-même considère comme « fortuit ». La conclusion que la note de Pascal « a été écrite du temps des Provinciales et non pour la polémique contre l’Apologie pour les casuistes » n’est appuyée sur aucun argument.

On doit en tout cas utiliser cette dénomination avec prudence : elle suppose une unité du personnage de l’auteur qui est peut-être un effet de perspective rétrospective. Sur ce sujet, l’article de Kuentz Pierre, “Un discours nommé Montalte”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, mars-avril 1971, 2, p. 195-206, est utile.

Descotes Dominique, “Fonction argumentative de la satire dans les Provinciales”, in Baader Horst, Onze études sur l’esprit de la satire, p. 43-65.

Duchêne Roger, L’imposture littéraire dans les Provinciales de Pascal, 2e éd., Aix-en-Provence, Université de Provence, 1985.

Thirouin Laurent, “L’éthos de Montalte dans les Provinciales”, in Cornilliat François et Lockwood Richard (dir.), Éthos et pathos. Le statut du sujet rhétorique, p. 371-389.

D’où vient ce pseudonyme ? On a pensé que Montalte, c’est-à-dire haute montagne, renvoyait au puy de Dôme, mais la supposition est aventureuse. En revanche, il est sûr que Pascal l’a inventé lui-même, puisque Lovis de Montalte est l’anagramme de Amos Dettonville, pseudonyme qu’il a choisi pour ses traités sur la roulette, et de Salomon de Tultie, dont il semble que c’était le pseudonyme qu’il avait choisi pour son Apologie de la religion chrétienne. Voir Laf. 745, Sel. 618. La manière d’écrire d’Épictète, de Montaigne et de Salomon de Tultie est la plus d’usage qui s’insinue le mieux, qui demeure plus dans la mémoire et qui se fait le plus citer, parce qu’elle est toute composée de pensées nées sur les entretiens ordinaires de la vie, comme quand on parlera de la commune erreur qui est parmi le monde que la lune est cause de tout, on ne manquera jamais de dire que Salomon de Tultie dit que lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose il est bon qu’il y ait une erreur commune, etc.

Jovy Ernest, “Essai de solution d’un petit problème d’histoire littéraire relatif à Pascal. Pascal et Montalte”, Bulletin historique et philologique, 1894. On a pensé à un Ludovicus Montaltius, auteur d’un Tractatus reprobationis sententiae Pilati, Paris, Johannes Higman et Wolfgangus Hopyl, impens. Eguilberti et Goderfridi de Marnef, 1493. Provinciales, éd. Cognet, p. LXXI, mentionne ce juriste italien du nom de Ludovicus Montaltius, mais remarque qu’il est peu probable que Pascal en ait entendu parler.

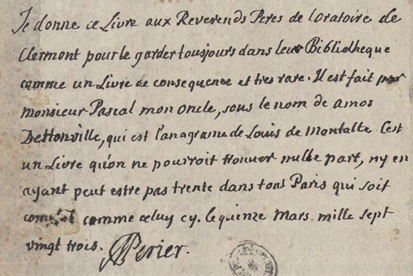

La clé est fournie pas la mention manuscrite portée par Marguerite Périer, nièce de Pascal, sur l’exemplaire de la bibliothèque de Clermont-Ferrand des Lettres de A. Dettonville.

GEF VII, p. 78 sq.

“Les Provinciales et la littérature”, Notice 2 de Pascal, Les Provinciales, Pensées et opuscules divers, éd. Sellier et Ferreyrolles, Pochothèque, p. 237 sq.

Cantillon Alain, “Qu’importe qui parle, de qui à et à qui dans Les Provinciales ?”, in Lectures à clés, Littératures classiques, n° 54, p. 221-234. Voir p. 229 sq., sur l’identification progressive de Pascal à Montalte.

Cantillon Alain, “Énonciation individuelle et énonciation collective (I) – la position auctoriale dans les Provinciales”, La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, p. 165-176.

Le Guern Michel, “Pascal et ses pseudonymes”, Études sur la vie et les Pensées de Pascal, p. 197-207.

Les opinions relâchées plaisent tant aux hommes qu’il est étrange que les leurs déplaisent.

Étrange que les leurs déplaisent : entendre que les opinions des casuistes jésuites déplaisent aux hommes, chrétiens ou non.

Il s’agit là de ce que Pascal appelle un effet, c’est-à-dire un fait constatable, mais qui demande une explication, car il enferme un paradoxe ou une disproportion.

Pascal insiste à plusieurs reprises sur le fait que les bornes en morale sont assez difficiles à déterminer, ce qui peut entraîner les fidèles à se laisser entraîner par les casuistes.

Miracles III (Laf. 905, Sel. 450). Pyrrhonisme. Chaque chose est ici vraie en partie, fausse en partie. La vérité essentielle n’est point ainsi, elle est toute pure et toute vraie. Ce mélange la déshonore et l’anéantit. Rien n’est purement vrai et ainsi rien n’est vrai en l’entendant du pur vrai. On dira qu’il est vrai que l’homicide est mauvais : oui, car nous connaissons bien le mal et le faux. Mais que dira-t-on qui soit bon ? La chasteté ? Je dis que non, car le monde finirait. Le mariage ? non, la continence vaut mieux. De ne point tuer ? non, car les désordres seraient horribles, et les méchants tueraient tous les bons. De tuer ? non, car cela détruit la nature. Nous n’avons ni vrai, ni bien que en partie, et mêlé de mal et de faux.

La manière dont les casuistes parviennent à brouiller les idées du peuple sur les principes de la morale est indiquée dans le fragment Laf. 722, Sel. 604. Que l’Église a bien défendu le duel, mais non pas de se promener.

Et aussi l’usure, mais non...

Et la simonie mais non...

Et la vengeance mais non...

Et les sodomites mais non...

Et le quam primum mais non...

Pascal a eu dans les Provinciales l’occasion de mettre en garde ses lecteurs contre la tentation de suivre les maximes des casuistes, qui sont conçues pour leur plaire par la permission qu’elles donnent de satisfaire leurs désirs les plus vicieux.

Laf. 954, Sel. 789. Le monde veut naturellement une religion, mais douce [...]. On ne vit pas longtemps dans l’impiété ouverte, ni naturellement dans les grandes austérités. Une religion accommodée est propre à durer. On les cherche par libertinage.

Provinciale XI, § 19. « Qu’ils considèrent donc devant Dieu, combien la Morale que vos Casuistes répandent de toutes parts, est honteuse et pernicieuse à l’Église ! combien la licence qu’ils introduisent dans les mœurs, est scandaleuse et démesurée : combien la hardiesse avec laquelle vous les soutenez, est opiniâtre et violente. Et s’ils ne jugent qu’il est temps de s’élever contre de tels désordres, leur aveuglement sera aussi à plaindre que le vôtre, mes Pères, puisque et vous et eux avez un pareil sujet de craindre cette parole de S. Augustin sur celle de Jésus-Christ dans l’Évangile : Malheur aux aveugles qui conduisent, malheur aux aveugles qui sont conduits : Vae cæcis ducentibus : Vae cæcis sequentibus ! »

Projet de mandement contre l’Apologie pour les casuistes, § 13. « Nous déclarons donc hautement que ceux qui seraient dans ces erreurs seraient absolument inexcusables de recevoir la fausseté de ces mains étrangères, qui la leur offrent au préjudice de la vérité qui leur est présentée par les mains paternelles de leurs propres pasteurs ; et qu’ils soient doublement coupables dans ces impiétés, et pour avoir reçu des opinions qu’ils ne devaient jamais admettre, et pour les avoir reçues de ceux qu’ils ne devaient point écouter. »

Nicole dit à peu près la même chose, mais avec moins d’énergie. Voir Nicole Pierre, De la connaissance de soi-même, II, ch. IV, éd. Thirouin, Paris, P. U. F., 1999, p. 350-351. « Je dis seulement que ce repos où vivent ceux qui suivent des sentiments relâchés, sans les avoir jamais examinés sérieusement, est visiblement déraisonnable, et qu’il ne peut venir que de la corruption de leur cœur, du désir secret qu’ils ont de n’être pas troublés dans la jouissance des objets de leurs passions par les remords de leur conscience, et enfin de la crainte d’être obligés de se condamner à l’égard du passé, et de changer de conduite à l’avenir. C’est là ce qui étouffe leur crainte, et les empêche d’avoir, à l’égard de leur salut, les mêmes sentiments qu’ils éprouvent à l’égard de toutes les autres choses. Car si des médecins habiles leur disaient qu’une certaine viande est empoisonnée, ils se garderaient bien d’en manger avant que de s’être assurés que ces médecins se trompent. Si on leur donnait avis qu’il y eût une entreprise formée contre leur vie, que le feu est à leur logis, ils ne se fieraient nullement aux discours de ceux qui leur diraient le contraire sans leur en apporter aucune preuve ; ils ne manqueraient point d’approfondir ces avis, et ils ne se tiendraient point en repos qu’ils ne se fussent parfaitement éclaircis de la vérité. D’où vient donc que quand ils entendent dire que des personnes éclairées sont convaincues, que des choses qu’ils pratiquent ne sont nullement permises, qu’elles sont capables de les perdre, qu’elles sont condamnées par la loi de Dieu comme des crimes, ils en sont pourtant si peu émus, que tout est capable de les rassurer ? D’où vient qu’ils ne prennent jamais la peine d’examiner à fond les raisons du sentiment qui ne leur est pas favorable, ni d’entretenir aucun de ceux qui en sont persuadés, mais qu’ils s’arrêtent à de certaines raisons superficielles, et que pourvu qu’ils se voient autorisés par une troupe de gens, dont ils estiment d’ailleurs très peu la lumière et la piété, ils s’imaginent n’avoir rien à craindre ? Qui ne voit que c’est leur passion qui suspend leur raison, et qui lui cache les plus communes règles du bon sens, qu’elle ne se pourrait empêcher de voir si elle n’était comme liée par le cœur qui appréhende d’être troublé dans ses inclinations ? »

Le paradoxe, c’est que malgré tout, les opinions probables des casuistes déplaisent à ceux à qui elles étaient conçues pour plaire.

C’est qu’ils ont excédé toute borne.

Le fait est que les décisions des casuistes ont fini par choquer le public, ce qui a été confirmé par le succès rencontré par les Provinciales et le début de la campagne des curés de France contre l’Apologie pour les casuistes du P. Pirot.

L’explication, c’est qu’ils ont poussé le délire casuistique à un point tel qu’il finit par devenir visible même aux moins perspicaces.

Ce point est particulièrement illustré par la Xe Provinciale, dans laquelle Pascal montre que, selon les casuistes, les chrétiens n’ont pas le devoir d’aimer Dieu, mais qu’il leur suffit de ne pas le haïr.

Provinciale X, § 10.

« Ô mon Père, il n’y a point de patience que vous ne mettiez à bout, et on ne peut ouïr sans horreur les choses que je viens d’entendre. Ce n’est pas de moi-même, dit-il. Je le sais bien, mon Père. Mais vous n’en avez point d’aversion, et bien loin de détester les auteurs de ces maximes, vous avez de l’estime pour eux. Ne craignez-vous pas, que votre consentement ne vous rende participant de leur crime ? Et pouvez-vous ignorez que S. Paul juge dignes de mort non seulement les auteurs des maux, mais aussi ceux qui y consentent.

11. Ne suffisait-il pas d’avoir permis aux hommes tant de choses défendues, par les palliations que vous y avez apportées ? fallait-il encore leur donner l’occasion de commettre les crimes mêmes que vous n’avez pu excuser par la facilité et l’assurance de l’absolution que vous leur en offrez, en détruisant à ce dessein la puissance des Prêtres, et les obligeant d’absoudre plutôt en esclaves qu’en juges les pécheurs les plus envieillis, sans aucun amour de Dieu ? sans changement de vie ; sans aucun signe de regret, que des promesses cent fois violées ; sans pénitence, s’ils n’en veulent point accepter ; et sans quitter les occasions des vices, s’ils en reçoivent de l’incommodité. Mais on passe encore au-delà, et la licence qu’on a prise d’ébranler les règles les plus saintes de la conduite chrétienne, se porte jusqu’au renversement entier de la loi de Dieu. On viole le grand commandement qui comprend la loi et les Prophètes. On attaque la piété dans le cœur ; on en ôte l’esprit qui donne la vie : on dit que l’amour de Dieu n’est pas nécessaire au salut ; et on va même jusqu’à prétendre, que cette dispense d’aimer Dieu est l’avantage que Jésus-Christ a apporté au monde. C’est le comble de l’impiété. Le prix du sang de Jésus-Christ sera de nous obtenir la dispense de l’aimer. Avant l’Incarnation on était obligé d’aimer Dieu ; mais depuis que Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son fils unique, le monde racheté par lui sera déchargé de l’aimer. Étrange théologie de nos jours. On ose lever l’anathème que S. Paul prononce contre ceux qui n’aiment pas le Seigneur Jésus. On ruine ce que dit saint Jean, que qui n’aime point demeure en la mort ; et ce que dit Jésus-Christ même, que qui ne l’aime point, ne garde point ses préceptes. Ainsi on rend dignes de jouir de Dieu dans l’éternité ceux qui n’ont jamais aimé Dieu en toute leur vie. Voilà le mystère d’iniquité accompli. Ouvrez enfin les yeux, mon Père, et si vous n’avez point été touché par les autres égarements de vos casuistes, que ces derniers vous en retirent par leurs excès. Je le souhaite de tout mon cœur pour vous, et pour tous vos Pères, et prie Dieu qu’il daigne leur faire connaître combien est fausse la lumière qui les a conduits jusqu’à de tels précipices, et qu’il remplisse de son amour ceux qui en dispensent les hommes. »

En s’en prenant au commandement fondamental d’amour de Dieu, les jésuites et les casuistes qu’ils soutiennent ont atteint « le comble de l’impiété » et accompli le « mystère d’iniquité ».

Gérard Ferreyrolles a expliqué très clairement les raisons pour lesquelles la politique des jésuites n’était pas viable : voir sur ce sujet Ferreyrolles Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 77-91. Comment les jésuites, qui cherchaient à attirer tout le monde, sont devenus la risée de tout le monde.

2e ms Guerrier (Laf. 989, Sel. 809). Les jésuites ont voulu joindre Dieu au monde, et n’ont gagné que le mépris de Dieu et du monde. Car, du côté de la conscience, cela est évident ; et, du côté du monde, ils ne sont pas de bons cabalistes. Ils ont du pouvoir, comme je l’ai dit souvent, mais c’est-à-dire à l’égard des autres religieux. Ils auront le crédit de faire bâtir une chapelle et d’avoir une station du jubilé, non de pouvoir faire avoir des évêchés, des gouvernements de place. C’est un sot poste dans le monde que celui de moines, qu’ils tiennent par leur aveu même (P. Brisacier, bénédictins). Cependant vous ployez sous les plus puissants que vous, et vous opprimez de tout votre petit crédit ceux qui ont moins d’intrigue que vous dans le monde.

Et de plus il y a bien des gens qui voient le vrai et qui n’y peuvent atteindre,

Il faut sans doute entendre que certaines personnes voient la vérité sur la corruption des casuistes, mais ne parviennent à atteindre le même degré de corruption.

mais il y en a peu qui ne sachent que la pureté de la religion est contraire à nos corruptions. Ridicule de dire qu’une récompense éternelle est offerte à des mœurs escobartines.

Ridicule de dire est une addition en marge de gauche. Voir la transcription diplomatique.

Mœurs escobartines : plusieurs éditeurs remplacent le néologisme escobartines par licencieuses, sans doute par crainte de rendre le texte incompréhensible. Escobartines : du nom du casuiste jésuite Antoine Escobar y Mendoza (1589-1669), dont Pascal exploite la Théologie morale dans les Provinciales. Comme il a, dans sa Théologie morale, réuni les maximes les plus laxistes des casuistes, Pascal en fait le modèle du casuiste corrompu par excellence.

Son Liber theologiae moralis viginti quatuor Societatis Jesu doctoribus reseratus, Lyon, 1644, est une refonte d’un ouvrage rédigé en espagnol en 1630. C’est un manuel qui eut grand succès.

Gazier Augustin, Blaise Pascal et Antoine Escobar. Étude historique et critique avec trois similigravures, H. et E. Champion, Paris, 1912.

Arnauld Antoine, Remontrance aux pères jésuites touchant un libelle qu’ils ont fait courir dans Paris, sous ce faux titre : La manifeste de la véritable doctrine des jansénistes, telle qu’on la doit exposer au peuple, composé par l’assemblée du Port-Royal, Œuvres, XXIX, p. 514, présente Escobar dans des termes qui annoncent ceux de Pascal. « N’est-ce point encore favoriser le vice et la prostitution que d’enseigner, comme vous faites dans le livre mystérieux de votre théologie morale, recueillie par un jésuite espagnol des vingt-quatre plus habiles d’entre vos docteurs, qu’il ne craint pas d’appeler par l’esprit d’humilité qui anime votre compagnie, les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse, auxquels l’Agneau a découvert les secrets et les mystères de son livre... »

Lanson Gustave, “Les Provinciales et le livre de La Théologie Morale des Jésuites”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1900, p. 169-195.

Duchêne Roger, L’Imposture littéraire dans les Provinciales de Pascal, p. 131 sq. Le livre d’Escobar, construit selon un ordre scolastique plutôt que systématique ; sans idée synthétique : c’est une suite de cas particuliers résolus : p. 132.