Dossier de travail - Fragment n° 27 / 35 – Papier original : RO 489-3

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 24 p. 197 / C2 : p. 8

Éditions savantes : Faugère II, 93, X / Havet IX.6 / Brunschvicg 220 / Tourneur p. 305-2 / Le Guern 388 / Lafuma 409 / Sellier 28

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

GOUHIER Henri, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, Paris, Vrin, 1986. JULIEN-EYMARD D’ANGERS, Pascal et ses précurseurs, Paris, Nouvelles éditions latines, 1954. KOLAKOWSKI Leszek, Dieu ne nous doit rien, Brève remarque sur la religion de Pascal et l’esprit du jansénisme, Paris, Albin Michel, 1997. LENOBLE Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, 2e éd., Paris, Vrin, 1971. SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970. |

✧ Éclaircissements

Sur la thèse de l’immortalité de l’âme chez les apologistes de la religion chrétienne contemporains de Pascal, voir Julien-Eymard d’Angers, Pascal et ses précurseurs, p. 192 sq.

Fausseté des philosophes qui ne discutaient pas l’immortalité de l’âme.

Que signifie fausseté des philosophes ? Un homme ne peut pas être faux. Le manuscrit ne permet pas de lire philosophies. Le même problème ne se pose pas pour la deuxième formule, car un dilemme peut bien être faux.

Que signifie discuter l’immortalité de l’âme ? Il est impossible de comprendre que Pascal taxe de fausseté les philosophes qui ne contestent pas l’immortalité de l’âme. Il faut entendre le verbe discuter au sens d’examiner. Voir Furetière : Discuter : examiner une question, une affaire, un point d’histoire ; faire toute la recherche possible pour en découvrir la vérité.

Pascal n’a trouvé le mot discutaient qu’après avoir écrit un autre verbe, dont on peut se demander s’il s’agit de pesoyent ou pensoyent. S’il s’agit de pesoyent, il faut sans doute l’entendre au sens où l’on dit que l’on pèse les voix, c’est-à-dire que l’on apprécie leur importance. Le Dictionnaire de l’Académie indique le sens de « examiner attentivement une chose pour en connaître le fort et le faible ». Pascal voudrait alors dire que les philosophes n’accordaient pas au problème de l’immortalité de l’âme l’importance qu’il mérite. Le verbe pensoyent paraît moins expressif : il impliquerait que les philosophes ont, intentionnellement ou non, négligé d’accorder de l’attention au problème de l’immortalité de l’âme. Quoi qu’il en soit, Pascal a substitué à ce verbe un terme plus significatif, discutaient, qui implique non pas seulement que la pensée se porte sur un problème, mais qu’on en fasse l’objet d’une « conférence » entre philosophes.

Il s’agit donc d’un cas particulier de l’idée que Pascal formule dans plusieurs fragments, sur ce qu’il y a de déraisonnable à vivre dans l’indifférence de chercher la vérité d’une chose [...] si importante (Preuves par discours II - Laf. 428, Sel. 682). L’erreur est d’autant plus grave que les philosophes, dont il est ici question, sont censés être des maîtres à penser capables de diriger les hommes ordinaires.

Cette fausseté tient au fait que ces philosophes négligent un point d’une importance fondamentale pour l’homme, comme l’indique le fragment Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). L’immortalité de l’âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu’il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l’indifférence de savoir ce qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon qu’il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu’il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement, qu’en la réglant par la vue de ce point, qui doit être notre dernier objet. Ainsi notre premier intérêt et notre premier devoir est de nous éclaircir sur ce sujet, d’où dépend toute notre conduite. Et c’est pourquoi, entre ceux qui n’en sont pas persuadés, je fais une extrême différence de ceux qui travaillent de toutes leurs forces à s’en instruire, à ceux qui vivent sans s’en mettre en peine et sans y penser.

Commencement 14 (Laf. 164, Sel. 196). Commencement. Cachot. Je trouve bon qu’on n’approfondisse pas l’opinion de Copernic. Mais ceci... Il importe à toute la vie de savoir si l’âme est mortelle ou immortelle.

Commencement 1 (Laf. 150, Sel. 183). Les impies qui font profession de suivre la raison doivent être étrangement forts en raison. Que disent-ils donc ? Ne voyons-nous pas, disent-ils, mourir et vivre les bêtes comme les hommes, et les Turcs comme les chrétiens ; ils ont leurs cérémonies, leurs prophètes, leurs docteurs, leurs saints, leurs religieux comme nous, etc. Cela est-il contraire à l’Écriture ? ne dit-elle pas tout cela ?

Si vous ne vous souciez guère de savoir la vérité, en voilà assez pour vous laisser en repos. Mais si vous désirez de tout votre cœur de la connaître ce n’est pas assez regardé au détail. C’en serait assez pour une question de philosophie, mais ici où il va de tout... Et cependant après une réflexion légère de cette sorte on s’amusera, etc.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970, p. 75 sq., souligne ce que cette déclaration a de déconcertant, « puisque l’histoire la dément et que saint Augustin lui-même a maintes fois évoqué les discussions sur ce sujet » (voir In Psalm. 78, n. 5, « De animi immortalitate multi etiam philosophi Gentium multa disputaverunt ») : p. 77.

Pascal connaît du reste des philosophes païens qui ont approfondi la question, notamment Platon, qui semble fait pour disposer au christianisme (Laf. 612, Sel. 505).

Pour approfondir…

Implicitement, ces philosophes sont opposés aux théologiens et aux apologistes qui, eux, ont proposé des preuves de l’immortalité de l’âme.

Julien-Eymard d’Angers, Pascal et ses précurseurs, Paris, Nouvelles éditions latines, 1954, p. 192 sq., propose un tableau des apologistes qui ont tenté, contre les incrédules, de prouver l’immortalité de l’âme humaine. Le problème de l’immortalité de l’âme est rendu aigu par la philosophie de Pomponazzi. Les preuves classiques de l’immortalité de l’âme partent de ses opérations, celles de l’intelligence et celles de la volonté : p. 194.

On la trouve traitée chez plusieurs apologistes à l’époque classique. On peut citer :

Boucher Jean, dans Les triomphes de la religion chrétienne, contenant résolution de trois cent soixante et six questions, sur le sujet de la foi, de l’Écriture sainte, de la création du monde, de la Rédemption du genre humain, de la Providence divine, et de l’immortalité de l’âme, Paris, Laurent Sonnius, 1628.

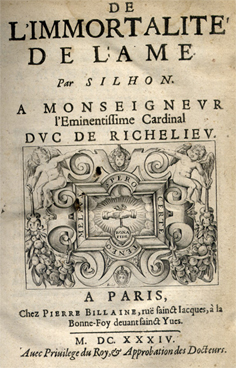

Silhon Jean de, De l’immortalité de l’âme, Paris, Pierre Billaine, 1634.

Sirmond Antoine, De immortalitate animae demonstratio physica et aristotelica adversus Pomponatium et Asseclas, Paris, 1635. Il en existe une adaptation française, Démonstration de l’immortalité de l’âme, tirée des principes de la nature, fortifiée de ceux de l’Aristote, où plusieurs beaux secrets de la philosophie sont mis en leur jour, par le P. Antoine Sirmond, de la Compagnie de Jésus, Paris, Soly, 1637.

Mersenne Marin, Quaestiones celeberrimae in Genesim, cum accurata textus explicatione. In hoc volumine athei, et deistae impugnantur, et expugnantur, et Vulgata editio ab haereticorum calumniis vindicatur. Graecorum, et Hebraeorum musica instauratur. Francisci Georgii Veneti cabalistica dogmata fuse refelluntur, quae passim in illius problematibus habentur. Opus theologis, philosophicis, medicis, jurisconsultis, mathematicis, musicis vero, et catoptricis praesertim utile. Cum indice... Lutetiae Parisiorum, sumptibus Sebastiani Cramoisy..., 1623.

Mersenne Marin, L’Impiété des déistes, athées et libertins de ce temps, combattue et renversée de point en point par raisons tirées de la philosophie, et de la théologie, ensemble la réfutation du Poème des Déistes, 2 tomes in-8°, Paris, Bilaine, 1624 ; L’impiété des déistes, éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2005.

Quels sont les philosophes qui ne discutent pas de l’immortalité de l’âme ?

Philippe Sellier, loc. cit., indique qu’il s’agit sans doute des stoïciens comme Sénèque et Marc-Aurèle, « qui ont conduit leur vie sans rien affirmer pour ou contre l’immortalité », et ont « soutenu que la morale ne dépendait aucunement de la solution à cette question ». De fait, l’exposé sur Épictète dans l’Entretien avec M. de Sacy ne mentionne nulle part cette question.

Il faut remarquer que Pascal lui-même paraît avoir voulu éviter de se lancer dans ce genre de spéculation ; il n’évoque dans les Pensées aucune preuve de l’immortalité : voir Preuves par discours III (Laf. 449, Sel. 690). Je n’entreprendrai pas ici de prouver par des raisons naturelles, ou l’existence de Dieu, ou la Trinité, ou l’immortalité de l’âme, ni aucune des choses de cette nature ; non seulement parce que je ne me sentirais pas assez fort pour trouver dans la nature de quoi convaincre des athées endurcis, mais encore parce que cette connaissance, sans Jésus-Christ, est inutile et stérile. Voir Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 78-79, l’étude de la stratégie de Pascal à l’égard des incrédules sur ce sujet. Elle consiste à insister sur le fait que dans une question « où il va de tout », une « réflexion légère » est visiblement insuffisante.

Certains philosophes ont nié l’immortalité de l’âme. Il semble qu’on ne puisse pas dire d’eux qu’ils ne l’ont pas discutée, au sens indiqué plus haut. Pascal ne cite aucun d’eux. Il n’est pas certain qu’il les ait lus, mais il a pu avoir connaissance de certaines de leurs doctrines par la lecture d’ouvrages comme L’impiété des déistes du P. Mersenne.

Silhon Jean de, De l’immortalité de l’âme, Paris, Pierre Billaine, 1634, p. 21, mentionne, parmi les anciens, Pline le Vieux et Galien. Un peu plus haut, p. 19, il mentionne les Épicuriens, « d’autant qu’ils ne l’ont pas voulu croire : d’autant qu’ils ont voulu se donner tous entiers à la volupté de laquelle cette créance les détachait ». Voir Épicure, Lettre à Hérodote, § 63-67, éd. M. Conche, Paris, P. U. F., 1987, p. 112-115 ; Long A. A. et Sedley D. N., Les philosophies hellénistiques, I, Pyrrhon, L’épicurisme, Paris, Garnier-Flammarion, 2001, p. 138-148, et les explications p. 148-151.

Le cas d’Aristote est plus discuté. Voir Aristote, De l’âme, tr. Tricot, Paris, Vrin, 1995. Les disciples d’Aritote soutiennent « qu’il n’y a pas de formes séparées et que si, en nous, l’esprit est immortel, l’âme individuelle périt avec le corps » ; voir

Mersenne, Correspondance, I, p. 69. Un chapitre des Quaestiones in Genesim, est intitulé Rationes quae immortalitatem animae stabiliunt et adversus Epicureos adstruunt, col. 365-382. Mersenne veut montrer, contre les Alexandristes et les Averroïstes, qu’Aristote croyait à l’immortalité de l’âme.

Parmi les modernes, Silhon Jean de, De l’immortalité de l’âme, p. 47 sq., cite Cardan et Vanini.

Mersenne Marin, Correspondance, I, p. 69. Mersenne estime que la doctrine contraire à l’immortalité de l’âme provient du Prince de Machiavel, « atheorum hujus saeculi facile princeps », de Cardan, de Charron, de Vanini, de Fludd, de Campanella : p. 69-70.

Voir la synthèse de Lenoble Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, 2e éd., qui mentionne les positions de Pomponazzi, Vanini, Cardan et Bruno.

Cardan a fait l’objet d’attaques de la part des P. Mersenne et Garasse, qui voyaient en lui un athée. Voir Cardan Girolamo, De immortalitate animae in Opera, II, in Opera omnia, 10 vol., Lyon, J. A. Huguetan et M. A. Ravaud, 1663, p. 458 sq.

Sur Vanini, voir Foucault Didier, Un philosophe libertin dans l’Europe baroque, Giulio Cesare Vanini (1585-1619), Paris, Champion, 2003. Voir dans le même ouvrage, p. 208, les idées de Pomponazzi sur l’immortalité de l’âme : rien ne la prouve par raison naturelle ; Pomponazzi n'aboutit pas à une conclusion nette : l'immortalité de l'âme est un problème aussi insoluble que l'éternité du monde. Pomponazzi penche peut-être pour la thèse de la mortalité. Voir aussi Pierre Bayle, témoin et conscience de son temps, éd. A. McKenna, Paris, Champion, 2001, p. 379 sq.

Sur les idées de Bruno, auquel Mersenne s’est fortement opposé, voir Levergeois Bertrand, Giordano Bruno, Paris, Fayard, 1995.

Pascal ne consacre aucun fragment à la réfutation des idées de ces auteurs. Il juge sans doute leurs arguments assez peu solides et rationnels, comme le suggère le fragment Commencement 1 (Laf. 150, Sel. 183) : Les impies qui font profession de suivre la raison doivent être étrangement forts en raison. Que disent-ils donc ? Ne voyons-nous pas, disent-ils, mourir et vivre les bêtes comme les hommes, et les Turcs comme les chrétiens ; ils ont leurs cérémonies, leurs prophètes, leurs docteurs, leurs saints, leurs religieux comme nous, etc. Ces arguments témoignent du reste à ses yeux d’une ignorance profonde de l’état de la question : Cela est-il contraire à l’Écriture ? ne dit-elle pas tout cela ? Si bien que ces philosophies se ramènent d’une certaine manière au cas des philosophes qui négligent une recherche qui mériterait pourtant d’attirer toute leur attention : Si vous ne vous souciez guère de savoir la vérité, en voilà assez pour vous laisser en repos.

Pour approfondir…

On peut renvoyer à un exemple de la manière dont, parmi les apologistes de la religion chrétienne, on traitait l’idée de l’impossibilité de négliger de s’interroger sur l’immortalité de l’âme.

|

Silhon Jean de, De l’immortalité de l’âme, Discours I, Des inconvénients qu’il y a à ne pas croire pas l’immortalité de l’âme. Réfutation de ceux qui disent que c’est une invention de police (...), p. 1-6. « L’immortalité de l’âme et l’état de l’homme après cette vie ne sont pas des sujets où il soit loisible de se tromper. La plupart des opinions dont nous chargeons nos esprits, et que nous enfantons avec tant de peine, ont véritablement cela qu’elles viennent sans suite, et n’ont rien de dangereux quand elles sont fausses. Ce ne sont à proprement parler qu’erreurs innocentes, qui tachent l’entendement sans gâter la volonté, qui n’offensent ni le public ni les particuliers, qui n’ajoutent rien au malheur de la vie, et avec lesquelles nous sommes certes plus ignorants, mais non jamais pire. Qu’importe-t-il que nos sachions au vrai si le monde est composé d’atomes, et de corps indivisibles, ou s’il ne l’est pas. S’il y a plus ou moins de trois principes, pour la génération des choses matérielles, et si les étoiles se meuvent dans les cieux comme les poissons dans la mer, ou si elles y sont attachées comme des clous à une roue ? Quelque parti que nous prenions en ces curieuses recherches, que nous nous égarions ou que nous soyons dans le bon chemin : que nous rencontrions la vérité, ou que nous donnions dans le mensonge. Pour cela sa structure du monde ne nous paraîtra pas moins belle : l’ajustement et le commerce de ses parties moins ingénieux, et nous n’aurons pas moins de sujet d’admirer et de glorifier l’auteur d’une si riche composition. Mais de détruire mal à propos la créance de l’immortalité de l’âme, et d’éteindre par un faux raisonnement, ou par quelque maligne passion une lumière si nécessaire, et d’un usage si diffus, et si général ; il vaudrait mieux jeter sur la face du soleil des ténèbres éternelles : il vaudrait mieux empoisonner toutes les sources publiques : il vaudrait mieux se crever les yeux en marchant sur le bord d’un précipice. Introduire cette erreur dans le monde, c’est saper les fondements de toute religion : c’est couper la racine des vertus : c’est arracher un des principes de l’humaine société. Car quel moyen d’adorer celui qui nous a donné un être de si peu de durée, dans le sentiment de tant de maux qui l’obsèdent et investissent, et dans cette triste et poignante imagination, que nous devons éternellement cesser d’être ? |

Qui ne s’irriterait contre lui qui nous a fait un présent si cruel, et une libéralité si funeste ? et n’aurions-nous pas raison de murmurer contre sa conduite, et non pas de louer sa providence, et au lieu de lui rendre grâces, de lui dire des injures ? Que s’il nous reste un lénitif inévitable, et une consolation qui ne nous peut être ôtée, qui est que la carrière du combat est courte, et le champ de nos souffrances fort étroit : que la mort, c’est-à-dire l’anéantissement de nous-mêmes en arrête bientôt le cours, et met fin à toutes nos peines. Répondons à ce fameux athée [Pline le Vieux] qui nous veut payer de cette considération, et nous amuser de ce leurre ; qu’il nous propose la même grâce qu’on ferait à celui qu’on jetterait par terre pour l’empêcher de branler ; ou qu’on précipiterait dans la mer pour le délivrer de la tourmente. Il faut qu’il y ait un port où nous soyons reçus après la tempête, et où notre condition, si nous voulons, devienne meilleure. Autrement si tout notre être coule et se passe avec cette vie : si tout ce qui nous regarde est renfermé entre la naissance et la mort, et s’il n’y a rien à craindre et à espérer pour nous, que dans l’espace que ces deux points bornent ; la vie présente sera le souverain bien de l’homme, et personne ne sera obligé de la prendre pour le devoir et pour la vertu. Celle-ci aura peu de sectateurs, ayant si peu souvent de récompense, et peu de gens se mettront à la recherche d’une maîtresse qui est véritablement belle, mais qui reconnaît d’ordinaire mal ceux qui la servent. Le prix, quoi qu’on die, quelle a en elle-même, n’est pas le juste prix des soins qu’il faut employer pour l’acquérir, et ce caractère de beauté, et cette céleste impression qui l’accompagnent, et qui donnent tan d’amour à ceux qui la voient, et tant de complaisance à ceux qui la suivent, sont un présage tacite et un argument caché, qu’elle est pour quelque chose de meilleur et de plus relevé, que ce qui tombe sous nos sens et nous notre usage.

Selon cela encore l’ordre politique, et la société civile, qui fleurissent et se maintiennent par le juste rapport et fidèle correspondance du droit des souverains, et du devoir des sujets, se verraient bientôt dissoudre. Les premiers abuseraient facilement de la puissance dont ils n’auraient à rendre contre à personne, et état les maîtres des autres, ils en deviendraient les tyrans et non par les directeurs. L’obéissance des seconds qui ne serait que pour la crainte des lois, ne serait aussi par conséquent ni volontaire ni générale. Elle ne regarderait que les simples et les faibles. Ceux qui auraient assez d’adresse s’en exempteraient : ceux qui auraient assez de force refuseraient de la rendre, et partout où l’on se proposerait l’impunité on exercerait la licence ».

Pascal ne pouvait pas connaître l’attitude décrite par Diderot, Pensées philosophiques, éd. Vernière, XXVIII, p. 7. À l’objection qu’on ne peut vivre en repos sans savoir d’où l’on vient, qui on est, où on va, pourquoi on est venu, le sceptique répond : « je me pique d’ignorer tout cela, sans être plus malheureux [...] : ce n’est point ma faute, si j’ai trouvé la raison muette quand je l’ai questionnée sur mon état. Toute ma vie, j’ignorerai, sans chagrin, ce qu’il m’est impossible de savoir. » Mais Diderot présente assez bien l’attitude à laquelle pense Pascal.

La négligence du point essentiel de l’immortalité est représentée, sous une forme satirique, dans le raisonnement de l’incrédule paresseux du fragment Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681) : Et, de tout cela, je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à chercher ce qui doit m’arriver. Peut-être que je pourrais trouver quelque éclaircissement dans mes doutes ; mais je n’en veux pas prendre la peine, ni faire un pas pour le chercher ; et après, en traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin je veux aller, sans prévoyance et sans crainte, tenter un si grand événement, et me laisser mollement conduire à la mort, dans l’incertitude de l’éternité de ma condition future.

Fausseté de leur dilemme dans Montaigne.

Cette note renvoie à Cicéron, Tusculanes, I, XI, 25. « - Quid hoc ? dasne aut manere animos post mortem, ut morte ipsa interire ? - Do vero. - Quid, si maneant ? - Beatos esse concedo. - Si intereant ? - Non esse miseros, quoniam ne sint quidem. Jam istuc, coacti a te paulo ante concessimus. - Quomodo igitur, aut cur mortem malum tibi videri dicis, quae aut beatos non efficiet, animi manentibus, aut non miseros, sensu carentes ? » « - Voyons. Avouez-vous que les âmes, ou subsistent après la mort ou périssent à l’instant de la mort ? - Assurément, je l’accorde. - Et si elles subsistent ? - J’accorde qu’elles sont heureuses. - Et si elles périssent ? - Elles ne sont pas misérables, puisqu’elles ne sont pas. Sur ce point déjà, j’ai été obligé d’en convenir tout à l’heure. - Comment donc peux-tu dire que la mort te semble un mal, elle qui nous rend heureux si les âmes subsistent, et qui ne nous rend pas malheureux, si elles ont perdu tout sentiment ? »

L’idée est reprise par Montaigne, Essais, II, XII, éd. J. Balsamo, Pléiade, p. 583, et la note p. 1607. « Les philosophes n’ont, ce me semble, guère touché cette corde, non plus qu’une autre de pareille importance. Ils ont ce dilemme toujours en la bouche, pour consoler notre mortelle condition : Ou l’âme est mortelle, ou immortelle : Si mortelle, elle sera sans peine : Si immortelle, elle ira en amendant. Ils ne touchent jamais l’autre branche : Quoi, si elle va en empirant ? Et laissent aux poètes les menaces des peines futures : Mais par là ils se donnent un beau jeu. Ce sont deux omissions qui s’offrent à moi souvent en leurs discours. Je reviens à la première : Cette âme perd l’usage du souverain bien Stoïque, si constant et si ferme. Il faut que notre belle sagesse se rende en cet endroit, et quitte les armes. »

Ce dilemme se retrouve dans Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique, III, XV, éd. D. Descotes, p 419 sq. « C’est aussi par cette raison un très faux dilemme que celui dont se servaient les anciens philosophes pour ne point craindre la mort. Ou notre âme, disaient-ils, périt avec le corps, et ainsi n’ayant plus de sentiment, nous serons incapables de mal : ou si l’âme survit au corps, elle sera plus heureuse qu’elle n’était dans le corps ; donc la mort n’est point à craindre. Car comme Montaigne a fort bien remarqué, c’était un grand aveuglement de ne pas voir qu’on peut concevoir un troisième état entre ces deux-là, qui est que l’âme demeurant après le corps, se trouvât dans un état de tourment et de misère, ce qui donne un juste sujet d’appréhender la mort, de peur de tomber dans cet état. » Sur le sens du mot dilemme, voir p. 416 : « On peut définir un dilemme un raisonnement composé où après avoir divisé un tout en ses parties, on conclut affirmativement ou négativement du tout ce qu’on a conclu de chaque partie. »

C’est sans doute Pascal qui a communiqué cette référence à ses amis.

Laf. 680, Sel. 559 : Montaigne. Les défauts de Montaigne sont grands. [...] Ses sentiments sur l’homicide volontaire, sur la mort. Il inspire une nonchalance du salut, sans crainte et sans repentir. Son livre n’étant pas fait pour porter à la piété il n’y était pas obligé, mais on est toujours obligé de n’en point détourner. On peut excuser ses sentiments un peu libres et voluptueux en quelques rencontres de la vie [...] mais on ne peut excuser ses sentiments tout païens sur la mort. Car il faut renoncer à toute piété si on ne veut au moins mourir chrétiennement. Or il ne songe qu’à mourir lâchement et mollement par tout son livre.