Preuves par discours I – Papier original : RO 3-1 r° / v° et RO 7-1 r° / v°

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 30 à 32 p. 201 à 207 v° / C2 : p. 411 à 417 v°

Éditions de Port-Royal :

Chap. II - Marques de la véritable religion : 1669 et janv. 1670 p. 21 / 1678 n° 6 p. 19

Chap. VII - Qu’il est plus avantageux de croire que de ne pas croire : 1669 et janv. 1670 p. 53-61 / 1678 n° 1 et 2 p. 55-62

Chap. IX - Injustice et corruption de l’homme : 1669 et janv. 1670 p. 73-74 / 1678 n° 5 et 6 p. 74-75

Chap. XXVIII - Pensées Chrestiennes : 1669 et janv. 1670 p. 267 et 273-274 / 1678 n° 58 p. 259 et n° 80 p. 266

Éditions savantes : Faugère II, 163, I / Havet X.1, X.1 bis, XXV.38, XXV.91, XXIV.2, XXIV.56, XI.4 ter, XXV.39, XXV.39 bis, XXIV.5, XI.9 bis / Brunschvicg 233, 535, 89, 231, 477, 606, 542, 278, 277, 604 / Tourneur p. 307 / Le Guern 397 / Lafuma 418 à 426 (série II) / Sellier 680 (Discours de la Machine)

|

Dans l’édition de Port-Royal

Chap. VII - Qu’il est plus avantageux de croire que de ne pas croire ce qu’enseigne la Religion Chrétienne : 1669 et janv. 1670 p. 53-61 / 1678 n° 1 et 2 p. 55-62 |

Différences constatées par rapport au manuscrit original

Ed. janvier 1670 1 |

Transcription du manuscrit |

AVIS.

Presque tout ce qui est contenu dans ce chapitre ne regarde que certaines sortes de personnes qui n’étant pas convaincues des preuves de la Religion, et encore moins des raisons des Athées, demeurent en un état de suspension entre la foi et l’infidélité. L’auteur prétend seulement leur montrer par leurs propres principes, et par les simples lumières de la raison, qu’ils doivent juger qu’il leur est avantageux de croire, et que ce serait le parti qu’ils devraient prendre, si ce choix dépendait de leur volonté. D’où il s’ensuit qu’au moins en attendant qu’ils aient trouvé la lumière nécessaire pour se convaincre de la vérité, ils doivent faire tout ce qui les y peut disposer, et se dégager de tous les empêchements qui les détournent de cette foi, qui sont principalement les passions et les vains amusements.

1. Il n’y a pas si grande disproportion entre l’unité et l’infini, qu’entre notre justice et celle de Dieu. 2

2. Je ne me servirai pas, pour vous convaincre de son existence, de la foi par laquelle nous la connaissons certainement, ni de toutes les autres preuves que nous en avons, puisque vous ne les voulez pas recevoir. Je ne veux agir avec vous que par vos principes mêmes ; et je prétends vous faire voir par la manière dont vous raisonnez tous les jours sur les choses de la moindre conséquence, de quelle sorte vous devez raisonner en celle-ci, et quel parti vous devez prendre dans la décision de cette importante question de l’existence de Dieu. Vous dites donc que nous sommes incapables de connaître s’il y a un Dieu.

Cependant il est certain que Dieu est, ou qu’il n’est pas ; il n’y a point de milieu. Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison, dites-vous, n’y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous ? Par raison vous ne pouvez assurer ni l’un ni l’autre ; par raison vous ne pouvez nier aucun des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont fait un choix ; car vous ne savez pas s’ils ont tort, et s’ils ont mal choisi. Non, direz-vous ; mais je les blâmerai d’avoir fait non ce choix, mais un choix : et celui qui prend croix, et celui qui prend pile ont tous deux tort : le juste est de ne point parier. Oui ; mais il faut parier ; cela n’est pas volontaire ; vous êtes embarqué ; et ne parier point que Dieu est, c’est parier qu’il n’est pas. Lequel prendrez-vous donc ? Pesons le gain et la perte en prenant le parti de croire 3 que Dieu est. Si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu’il est sans hésiter. Oui il faut gager. Mais je gage peut-être trop. Voyons : puisqu’il y a pareil hasard de gain et de perte, quand vous n’auriez que deux vies à gagner pour une, vous pourriez encore gager. Et s’il y en avait dix à gagner, vous seriez imprudent de ne pas hasarder votre vie pour en gagner dix à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner avec pareil hasard de perte et de gain ; et ce que vous jouez est si peu de chose, et de si peu de durée qu’il y a de la folie à le ménager en cette occasion.

Car il ne sert de rien de dire qu’il est incertain si on gagnera, et qu’il est certain qu’on hasarde ; et que l’infinie distance qui est entre la certitude de ce qu’on expose et l’incertitude de ce que l’on gagnera égale le bien fini qu’on expose certainement à l’infini qui est incertain. Cela n’est pas ainsi : tout joueur hasarde avec certitude pour gagner avec incertitude ; et néanmoins il hasarde certainement le fini pour gagner incertainement le fini, sans pécher contre la raison. Il n’y a pas infinité de distance entre cette certitude de ce qu’on expose, et l’incertitude du gain ; cela est faux. Il y a à la vérité infinité entre la certitude de gagner et la certitude de perdre. Mais l’incertitude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu’on hasarde selon la proportion des hasards de gain et de perte : et de là vient que s’il y a autant de hasards d’un côté que de l’autre, le parti est à jouer égal contre égal ; et alors la certitude de ce qu’on expose est égale à l’incertitude du gain, tant s’en faut qu’elle en soit infiniment distante. Et ainsi notre proposition est dans une force infinie, quand il n’y a que le fini à hasarder à un jeu où il y a pareils hasards de gain que de perte, et l’infini à gagner. Cela est démonstratif, et si les hommes sont capables de quelques vérités ils le doivent être de celle-là. Je le confesse, je l’avoue. Mais encore n’y aurait-il point de moyen de voir un peu plus clair ? Oui, par le moyen de l’Écriture, et par toutes les autres preuves de la Religion qui sont infinies.

[Pensées diverses - Laf. 748, Sel. 621] 4 [Prophéties 5 - Laf. 326, Sel. 358] 5

Quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti ? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, sincère, véritable. À la vérité vous ne serez point dans les plaisirs empestés, dans la gloire, dans les délices. Mais n’en aurez-vous point d’autres ? Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie ; et qu’à chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de certitude du gain, et tant de néant dans ce que vous hasardez, que vous connaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine et infinie, et que vous n’avez rien donné pour l’obtenir. Vous dites que vous êtes fait de telle sorte que vous ne sauriez croire. Apprenez au moins votre impuissance à croire, puisque la raison vous y porte, et que néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez donc à vous convaincre, non pas par l’augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi, et vous n’en savez pas le chemin : vous voulez vous guérir de l’infidélité, et vous en demandez les remèdes : apprenez-les de ceux qui ont été tels que vous, et qui n’ont présentement aucun doute. Ils savent ce chemin que vous voudriez suivre, et ils sont guéris d’un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé ; imitez leurs actions extérieures, si vous ne pouvez encore entrer dans leurs dispositions intérieures ; quittez ces vains amusements qui vous occupent tout entier.

[Pensées diverses - Laf. 816, Sel. 659] 7

|

Infini rien. ------- Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimensions, elle raisonne là‑dessus et appelle cela nature, nécessité, et ne veut peut croire autre chose. ------- L’unité jointe à l’infini ne l’augmente de rien, non plus qu’un pied à une mesure infinie, le fini s’anéantit en présence de l’infini et devient un pur néant. Ainsi notre esprit devant Dieu, ainsi notre justice devant la justice divine. Il n’y a pas si grande disproportion entre notre justice et celle de Dieu, qu’entre l’unité et l’infini. ------- [...] [Voir le chap. XXVIII] ------- Nous connaissons qu’il y a un infini, et ignorons sa nature, comme nous savons qu’il est faux que les nombres soient finis, donc il est vrai qu’il y a un infini en nombre, mais nous ne savons ce qu’il est. Il est faux qu’il soit pair, il est faux qu’il soit impair, car en ajoutant l’unité il ne change point de nature. Cependant c’est un nombre, et tout nombre est pair ou impair. Il est vrai que cela s’entend de tout nombre fini. Ainsi on peut bien connaître qu’il y a un Dieu sans savoir ce qu’il est. ------- Nous connaissons donc l’existence et la nature du fini parce que nous sommes finis et étendus comme lui. Nous connaissons l’existence de l’infini, et ignorons sa nature, parce qu’il a étendue comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Mais nous ne connaissons ni l’existence ni la nature de Dieu, parce qu’il n’a ni étendue, ni bornes. ------- Mais par la foi nous connaissons son existence, par la gloire nous connaîtrons sa nature. Or j’ai déjà montré qu’on peut bien connaître l’existence d’une chose sans connaître sa nature. Parlons maintenant selon les lumières naturelles. S’il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisque, n’ayant ni parties ni bornes il n’a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu’il est, ni s’il est. Cela étant, qui osera entreprendre de résoudre cette question ? Ce n’est pas nous qui n’avons aucun rapport à lui. Qui blâmera donc les chrétiens de ne pouvoir rendre raison de leur créance, eux qui professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison ? Ils déclarent en l’exposant au monde que c’est une sottise, stultitiam : et puis vous vous plaignez de ce qu’ils ne la prouvent pas. S’ils la prouvaient, ils ne tiendraient pas parole. C’est en manquant de preuve qu’ils ne manquent pas de sens. – Oui, mais encore que cela excuse ceux qui l’offrent telle, et que cela les ôte du blâme de la produire sans raison, cela n’excuse pas ceux qui la reçoivent. Examinons donc ce point et disons : Dieu est ou il n’est pas. Mais de quel côté pencherons‑nous ? La raison n’y peut rien determiner. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu, à l’extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez‑vous ? Par raison vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre. Par raison vous ne pouvez défendre nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n’en savez rien. – Non, mais je les blâmerai d’avoir fait, non ce choix, mais un choix, car encore que celui qui prend croix et l’autre soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute. Le juste est de ne point parier. Oui, mais il faut parier. Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez‑vous donc ? Voyons. Puisqu’il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude ; et votre nature a deux choses à fuir, l’erreur et la misère. Votre raison n’est pas plus blessée, puisqu’il faut nécessairement choisir, en choisissant l’un que l’autre. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout, si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter. – Cela est admirable. Oui, il faut gager. Mais je gage peut‑être trop. Voyons. Puisqu’il y a pareil hasard de gain et de perte, si vous n’aviez qu’à gagner deux vies pour une, vous pourriez encore gager. Mais s’il y en avait trois à gagner, il faudrait jouer (puisque vous êtes dans la nécessité de jouer), et vous seriez imprudent, lorsque vous êtes forcé à jouer, de ne pas hasarder votre vie pour en gagner trois à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a une éternité de vie et de bonheur. Et cela étant, quand il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gager un pour avoir deux, et vous agiriez de mauvais sens, étant obligé à jouer, de refuser de jouer une vie contre trois à un jeu où d’une infinité de hasards il y en a un pour vous, s’il y avait une infinité de vie infiniment heureuse à gagner : mais il y a ici une infinité de vie infiniment heureuse à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte, et ce que vous jouez est fini. Cela ôte tout parti. Partout où est l’infini et où il n’y a pas infinité de hasards de perte contre celui de gain, il n’y a point à balancer, il faut tout donner. Et ainsi, quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie plutôt que de la hasarder pour le gain infini aussi prêt à arriver que la perte du néant. Car il ne sert de rien de dire qu’il est incertain si on gagnera, et qu’il est certain qu’on hasarde, et que l’infinie distance qui est entre la certitude de ce qu’on s’expose et l’incertitude de ce qu’on gagnera égale le bien fini qu’on expose certainement à l’infini qui est incertain. Cela n’est pas ainsi. Tout joueur hasarde avec certitude, pour gagner avec incertitude, et néanmoins il hasarde certainement le fini pour gagner incertainement le fini, sans pécher contre la raison. Il n’y a pas infinité de distance entre cette certitude de ce qu’on s’expose et l’incertitude du gain. Cela est faux. Il y a à la vérité infinité entre la certitude de gagner et la certitude de perdre, mais l’incertitude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu’on hasarde selon la proportion des hasards de gain et de perte. Et de là vient que, s’il y a autant de hasards d’un côté que de l’autre, le parti est à jouer égal contre égal. Et alors la certitude de ce qu’on s’expose est égale à l’incertitude du gain, tant s’en faut qu’elle en soit infiniment distante. Et ainsi notre proposition est dans une force infinie, quand il y a le fini à hasarder, à un jeu où il y a pareils hasards de gain que de perte, et l’infini à gagner. Cela est démonstratif, et si les hommes sont capables de quelque vérité celle‑là l’est. – Je le confesse, je l’avoue, mais encore... N’y a‑t‑il point moyen de voir le dessous du jeu ? Oui, l’Écriture, et le reste, etc. – Oui, mais j’ai les mains liées et la bouche muette. On me force à parier, et je ne suis pas en liberté, on ne me relâche pas.

[...] [Voir ci-dessous] Fin de ce discours. Or quel mal vous arrivera‑t‑il en prenant ce parti ? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami, sincère, veritable... À la vérité vous ne serez point dans les plaisirs empestés, dans la gloire, dans les délices. Mais n’en aurez‑vous point d’autres ? Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie, et qu’à chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de certitude de gain et tant de néant de ce que vous hasardez, que vous connaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n’avez rien donné. ------- [...] Et je suis fait d’une telle sorte que je ne puis croire. Que voulez-vous donc que je fasse ? Il est vrai. Mais apprenez au moins que votre impuissance à croire, puisque la raison vous y porte et que néanmoins vous ne le pouvez, vient de vos passions. 6 Travaillez donc, non pas à vous convaincre par l’augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi et vous n’en savez pas le chemin. Vous voulez vous guérir de l’infidélité et vous en demandez les remèdes. Apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien, ce sont gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre et guéris d’un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé. C’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira. – Mais c’est ce que je crains. Et pourquoi ? Qu’avez‑vous à perdre ? Mais pour vous montrer que cela y mène, c’est que cela diminue les passions qui sont vos grands obstacles, etc. – Ô ce discours me transporte, me ravit, etc. Si ce discours vous plaît et vous semble fort, sachez qu’il est fait par un homme qui s’est mis à genoux auparavant et après, pour prier cet Être infini et sans parties, auquel il soumet tout le sien, de se soumettre aussi le vôtre, pour votre propre bien et pour sa gloire, et qu’ainsi la force s’accorde avec cette bassesse. [...] ------- La coutume est la nature. Qui s’accoutume à la foi la croit, et ne peut plus ne pas craindre l’enfer, et ne croit autre chose. Qui s’accoutume à croire que le roi est terrible, etc. Qui doute donc que notre âme, étant accoutumée à voir nombre, espace, mouvement, croie cela et rien que cela ? ------- Croyez‑vous qu’il soit impossible que Dieu soit infini, sans parties ? – Oui. Je vous veux donc faire voir une chose infinie et indivisible. C’est un point se mouvant partout d’une vitesse infinie. Car il est un en tous lieux et est tout entier en chaque endroit. Que cet effet de nature, qui vous semblait impossible auparavant, vous fasse connaître qu’il peut y en avoir d’autres que vous ne connaissez pas encore. Ne tirez pas cette conséquence de votre apprentissage qu’il ne vous reste rien à savoir, mais qu’il vous reste infiniment à savoir. ------- [...] [Voir les chap. IX, II et XXVIII]

|

1 Conventions : rose = glose des éditeurs ; vert = correction des éditeurs ; marron = texte non retenu par les éditeurs.

2 L’inversion pourrait provenir de la Copie C1.

3 Cette modification du texte a été proposée par un correcteur dans la Copie C1.

4 « Ceux qui espèrent leur salut, direz-vous, sont heureux en cela. Mais ils ont pour contrepoids la crainte de l’enfer. Mais qui a plus sujet de craindre l’enfer, ou celui qui est dans l’ignorance s’il y a un enfer, et dans la certitude de damnation s’il y en a ; ou celui qui est dans une certaine persuasion qu’il y a un enfer, et dans l’espérance d’être sauvé s’il est ? »

5 « Quiconque n’ayant plus que huit jours à vivre ne jugerait pas que le parti est de croire que tout cela n’est pas un coup de hasard, aurait entièrement perdu l’esprit. Or si les passions ne nous tenaient point, huit jours et cent ans sont une même chose. »

6 Ces mots barrés ne sont pas transcrits dans les Copies C1 et C2.

7 « J’aurais bientôt quitté ces plaisirs, dites-vous, si j’avais la foi. Et moi je vous dis que vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté ces plaisirs. Or c’est à vous à commencer. Si je pouvais je vous donnerais la foi : je ne le puis, ni par conséquent éprouver la vérité de ce que vous dites : mais vous pouvez bien quitter ces plaisirs, et éprouver si ce que je dis est vrai. »

Commentaire

Le commentaire initial de l’édition de Port-Royal témoigne de la conscience qu’avait le comité des risques d’incompréhension inhérents à cet argument audacieux. Les éditeurs soulignent plusieurs points importants : que l’argument est conforme à l’art de persuader pascalien, puisqu’il se fonde sur les principes des incrédules eux-mêmes, qu’il s’appuie sur les « lumières naturelles » seulement, qu’il n’est pas une preuve de l’existence de Dieu, mais seulement une preuve de ce qu’il serait avantageux de croire. Il précise le point essentiel que cet argument ne prétend en aucune manière donner la foi, ni conseiller de croire par intérêt ; il souligne au contraire que l’acte de foi n’est pas en la puissance de l’homme, et que tout ce que celui-ci peut faire est de s’y préparer en attendant que Dieu lui accorde les lumières nécessaires. Une assez grosse addition revient sur ces points dans le corps même du fragment. Cela n’empêchera pas les éditeurs d’ajouter au texte certaines formules contestables, que Pascal aurait sans doute récusées.

Les éditeurs ont tenté d’éclaircir la partie consacrée aux calculs, qui leur a sans doute parue inutilement technique, peut-être même incompréhensible. La spéculation sur le point qui se déplace à vitesse infinie a sans doute aussi semblé hors de propos et inadaptée à des lecteurs auxquels l’intérêt de cette image pourrait échapper.

A été supprimé aussi ce qui associe de manière trop nette la foi et les mécanismes de la coutume, et ce qui pourrait donner à croire que le locuteur principal du texte est passé par l’étape de l’abêtissement. Le verbe abêtir est soigneusement effacé.

Autant d’audaces de Pascal que l’édition de 1670 dissimulait.

|

Dans l’édition de Port-Royal

Chap. XXVIII - Pensées Chrestiennes : 1669 et janv. 1670 p. 267 et 273-274 / 1678 n° 58 p. 259 et n° 80 p. 266 |

Différences constatées par rapport au manuscrit original

Ed. janvier 1670 1 |

Transcription du manuscrit |

80.

58.

|

Il faut que la justice de Dieu soit énorme comme sa miséricorde. Or la justice envers les réprouvés est moins énorme et doit moins choquer que la miséricorde envers les élus. ------- [...]

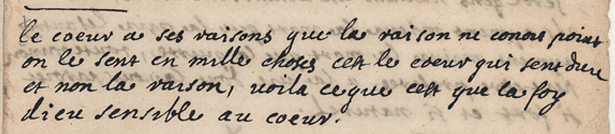

------- C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. ------- Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point : on le sait en mille choses. Je dis que le cœur aime l’être universel naturellement et soi‑même naturellement selon qu’il s’y adonne, et il se durcit contre l’un ou l’autre à son choix. Vous avez rejeté l’un et conservé l’autre. Est-ce par raison que vous vous aimez ? -------

|

1 Conventions : rose = glose des éditeurs ; vert = correction des éditeurs ; marron = texte non retenu par les éditeurs.

2 Ce mot est absent de l’édition préoriginale de 1669. Dans l’édition de janvier 1670, il est signalé dans la liste des fautes à corriger avec la mention « ajoûtez parfaitte ». Il est intégré dans le texte même dans la seconde édition (dite de mars 1670) et conservé dans celles de 1671 et 1678.

Une copie du texte n° 58 retenu par le Comité a été conservée dans le Portefeuille Vallant page 55.

Il ne contient pas le mot parfaite.

Commentaire

Il est de l’essence de Dieu que… : les éditeurs substituent au style de Pascal un style philosophique et technique assez lourd. Ce passage a été extrait de son contexte original et déplacé, sans doute parce que les éditeurs n’ont pas vu en quoi il pouvait servir dans l’argumentation principale.

Foi parfaite : les éditeurs veulent préciser qu’il s’agit ici de la foi divine, et non de la foi humaine. Voir Grandeur 6 (Laf. 110, Sel 142).

|

Dans l’édition de Port-Royal

Chap. IX - Injustice et corruption de l’homme : 1669 et janv. 1670 p. 73-74 / 1678 n° 5 et 6 p. 74-75 |

Différences constatées par rapport au manuscrit original

Ed. janvier 1670 1 |

Transcription du manuscrit |

5.

6.

|

Il est faux que nous soyons dignes que les autres nous aiment. Il est injuste que nous le voulions. Si nous naissions raisonnables et indifférents, et connaissant nous et les autres, nous ne donnerions point cette inclination à notre volonté. Nous naissons pourtant avec elle, nous naissons donc injustes. Car tout tend à soi. Cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général, et la pente vers soi est le commencement de tout désordre, en guerre, en police, en économie, dans le corps particulier de l’homme. La volonté est donc dépravée. Si les membres des communautés naturelles et civiles tendent au bien du corps, les communautés elles‑mêmes doivent tendre à un autre corps plus général dont elles sont membres. L’on doit donc tendre au général. Nous naissons donc injustes et dépravés.

|

1 Conventions : rose = glose des éditeurs ; vert = correction des éditeurs ; marron = texte non retenu par les éditeurs.

Commentaire

Les éditeurs ont supprimé l’analogie entre le corps social et la volonté des individus dans le second paragraphe, sans doute parce qu’elle leur paraissait suffisamment expliquée dans le premier.

|

Dans l’édition de Port-Royal

Chap. II - Marques de la véritable religion : 1669 et janv. 1670 p. 21 / 1678 n° 6 p. 19 |

Différences constatées par rapport au manuscrit original

Ed. janvier 1670 1 |

Transcription du manuscrit |

6.

|

N’y a‑t‑il point une vérité substantielle, voyant tant de choses vraies qui ne sont point la vérité même ? ------- On a bien de l’obligation à ceux qui avertissent des défauts. Car ils mortifient ; ils apprennent qu’on a été méprisé, ils n’empêchent pas qu’on ne le soit à l’avenir, car on a bien d’autres défauts pour l’être. Ils préparent l’exercice de la correction, et l’exemption d’un défaut. ------- [...] Nulle religion que la nôtre n’a enseigné que l’homme naît en péché. Nulle secte de philosophes ne l’a dit. Nulle n’a donc dit vrai. Nulle secte ni religion n’a toujours été sur la terre que la religion chrétienne. ------- Il n’y a que la religion chrétienne qui rende l’homme aimable et heureux tout ensemble. Dans l’honnêteté on ne peut être aimable et heureux ensemble. ------- La seule science qui est contre le sens commun et la nature des hommes, est la seule qui ait toujours subsisté parmi les hommes.

|

1 Conventions : rose = glose des éditeurs ; vert = correction des éditeurs ; marron = texte non retenu par les éditeurs.

Commentaire

Ces notes n’ont pas été reprises, peut-être parce qu’elles paraissaient hétéroclites.