Fragment Loi figurative n° 13 / 31 – Papier original : RO 255-1

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Loi figurative n° 300 p. 127-127 v° / C2 : p. 153 à 155

Éditions de Port-Royal : Chap. XIII - Que la loy estoit figurative : 1669 et janvier 1670 p. 101-102 / 1678 n° 12 p. 101-102

Éditions savantes : Faugère II, 257, XXII / Havet XVI.10 bis / Michaut 533 / Brunschvicg 684 / Tourneur p. 258-2 / Le Guern 241 / Lafuma 257 / Sellier 289

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

ARNAULD Antoine et NICOLE Pierre, La logique ou l’art de penser, II, VI (1664), éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2012. BLAY Michel et HALLEUX Robert, La science classique, XVIIe-XVIIIe siècle. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion, 1998, article Libertins, libertinage, p. 84-92. BOCHET Isabelle, « Le firmament de l’Écriture ». L’herméneutique augustinienne, Paris, Institut d’études augustiniennes, 2004. CARRAUD Vincent, Pascal et la philosophie, p. 141 sq. CAZELLES Henri, Introduction critique à la Bible, I, Introduction critique à l’ancien Testament, Paris, Desclée, 1973. DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, Nizet, Paris, 1957. DELLA PORTA Giacomo, La physionomie humaine de Jean-Baptiste Della Porta, Napolitain, Rouen, Jean Berthelin, 1604. DELPLA Isabelle, Quine, Davidson. Le principe de charité, Paris, Presses Universitaires de France, 2001. DE LUBAC Henri, Exégèse médiévale, Les quatre sens de l’Écriture, Paris, Aubier, 1959-1964. DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, Nizet, Paris, 1957. DOMINICY Marc, La naissance de la grammaire moderne, Bruxelles, Mardaga, 1984. FORCE Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, Paris, Vrin, 1989. FUMAROLI, La diplomatie de l’esprit, De Montaigne à La Fontaine, Paris, Hermann, 1994. GUSDORF Georges, La révolution galiléenne, Paris, Payot, 1969, 2 vol. HOBBES Thomas, Léviathan, éd. François Tricaud, Sirey, Paris, 1971. LHERMET J., Pascal et la Bible, Paris, Vrin, 1931, p. 393 sq. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, p. 183. MESNARD Jean, “La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal”, in La culture du XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 426-453. MESNARD Jean, “Pourquoi les Pensées de Pascal se présentent-elles sous forme de fragments ?”, in La culture du XVIIe siècle, p. 361-370. MICHON Hélène, L’ordre du cœur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal, Paris, Champion, 2007, p. 165 sq. NICOLE Pierre, La perpétuité de la foi de l’Église catholique touchant l’eucharistie, 5e éd., Paris, Savreux, 1672. OSTROWIECKI Hélène, “La Bible des libertins”, XVIIe siècle, 194, janvier-mars 1994, p. 43-55. PARIENTE Jean-Claude, L’analyse du langage à Port-Royal, Paris, Minuit, 1985. PASCAL Blaise, Litterae Provinciales, tr. Wendrock (Nicole), Coloniae, N. Schouten, 1658. PÉPIN J., “À propos de l’histoire de l’exégèse allégorique, l’absurdité, signe de l’allégorie”, Studia patristica, t. I, Berlin, 1957, p. 395-413. REGUIG-NAYA Delphine, Le corps des idées. Pensées et poétiques du langage dans l’augustinisme de Port-Royal. Arnauld, Nicole, Pascal, Mme de La Fayette, Racine, Paris, Champion, 2007. REICHLER C., “Une théorie du signe chez Pascal”, Sémiotique et Bible 25, X, CADIR, Lyon, 1982, p. 22-34. RUSSIER Jeanne, La foi selon Pascal, I, Dieu sensible au cœur, Paris, Presses Universitaires de France, 1949. SPINOZA Baruch, Traité théologico-politique, ch. I, éd. Akkerman, Paris, P. U. F., 1999. ZAC Sylvain, Spinoza et l’interprétation de l’Écriture, Paris, P. U. F., 1965. |

✧ Éclaircissements

Il n’est pas sans intérêt de remarquer que la rédaction de ce fragment ne suit pas exactement l’ordre logique de la démonstration, mais reflète la manière dont Pascal progresse dans sa réflexion, à mesure qu’il couche ses réflexions sur le papier.

L’ordre logique semblerait devoir être le suivant :

1. Tout auteur a un sens auquel tous les passages contraires s’accordent, ou il n’a point de sens du tout.

2. Pour entendre le sens d’un auteur, il faut accorder tous les passages contraires.

3. Il faut donc en chercher un qui accorde toutes les contrariétés.

4. Si on prend la loi, les sacrifices et le royaume pour réalités on ne peut accorder tous les passages [de l’Écriture]. On ne saurait pas même accorder les passages d’un même auteur, ni d’un même livre, ni quelquefois d’un même chapitre.

5. Or l’Écriture et les prophètes avaient assurément trop de bon sens pour se contredire grossièrement.

6. Le véritable sens n’est donc pas celui des Juifs.

7. Il faut donc par nécessité que ces passages ne soient que figures.

8. En Jésus-Christ toutes les contradictions sont accordées.

Contradiction.

Voir la présentation générale de la liasse Contrariétés.

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, p. 183. Fréquence du mot contraire et de ses composés chez Pascal.

Michon Hélène, L’ordre du cœur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal, Paris, Champion, 2007, p. 250 sq. Notion de contrariété chez Pascal.

Carraud Vincent, Pascal et la philosophie, p. 141 sq. Le concept de contrariété.

On ne peut faire une bonne physionomie qu’en accordant toutes nos contrariétés et ne suffit pas de suivre une suite de qualités accordantes sans accorder les contraires ;

Accordant : terme de musique, qui s’accorde bien.

Physionomie : Jungo Michel, Le vocabulaire de Pascal dans les fragments pour une apologie, p. 82.

Le point de départ du fragment n’est pas d’ordre herméneutique. Pascal part de l’idée de portrait, physique ou moral. La physionomie est un art qui enseigne à connaître l’humeur ou le tempérament de l’homme par l’observation des traits de son visage, et la disposition de ses membres. C’est, selon Furetière, une science assez vaine, mais plus solide que la chiromancie. Physionomie se prend quelquefois simplement pour la mine (Furetière). Le Dictionnaire de l’académie donne des définitions voisines. Faire une bonne physionomie signifie donc deviner correctement le caractère d’une personne à partir de l’étude de son aspect physique.

Port-Royal remplace physionomie par le caractère d’une personne, expression moins précise, moins technique et plus banale.

Fumaroli Marc, La diplomatie de l’esprit, p. 505. Sur le renouveau de la physiognomonie au XVIIe siècle.

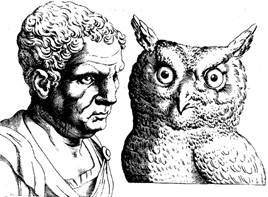

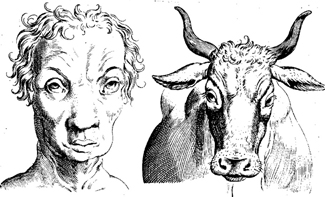

La nécessité de tenir compte des aspects contraires pour faire « une bonne physionomie » se comprend à la lecture de Giacomo Della Porta, La physionomie humaine de Jean-Baptiste Della Porta, Napolitain, 1604. Porta définit la physionomie dans le Livre I, ch. XVII, p. 62 : « C’est [...] une méthode qui fait connaître quelles sont les mœurs et le naturel des hommes, par les signes qui sont fixes et permanents au corps et par les accidents qui changent les signes ». Voir Livre premier, Ch. I, De la sympathie de l’âme et du corps, f° 1 : « L’expérience journalière nous apprend que nos âmes sont sujettes à l’empire des passions, à raison de l’impression qu’elles reçoivent des mouvements du corps ; et que le corps s’altère et se corrompt par les passions de l’âme : que comme deux ennemis ils se font la guerre l’un et l’autre, et qu’étant obligés de faire trêve par leur sympathie, ou certaine alliance qu’ils ont contractée, ils rencontrent leur guérison après leurs blessures, et qu’enfin ils compatissent mutuellement ensemble. Pour peu de raison que l’homme soit pourvu, il lui est aisé de remarquer que dans les maladies corporelles, l’âme et le corps souffrent les mêmes passions, et ont tous deux de pareils troubles à mêmes temps : pour exemple, ne voyons-nous pas que quand quelqu’un a trop bu, et s’est ivré, son âme cesse de faire ses fonctions réglées et ordinaires, et que pareillement dans les maux aigus et violents, celui qui en est affecté tombe en une si étrange rêverie et dévoiement d’esprit, que n’étant plus en état de faire ses opérations accoutumées, il devient si changé, qu’on le prendrait pour un autre. Ainsi voit-on que le corps n’est pas moins agité des passions de l’âme : ce qui se remarque en celui qui est embrasé du feu d’amour, et devient comme furieux, car son corps change à moins de rien, et se dessèche tout à coup ». Le chapitre V explique « comment on peut conjecturer quelles sont les mœurs par le tempérament de tout le corps », p. 16 sq. ; pour le cœur, p. 18 sq., le cerveau, p. 19 ; selon les humeurs, p. 24 sq. ; selon les climats, p. 34 sq., etc. Il y a peut-être dans ces lignes une critique implicite de la physionomie telle que la pratiquent Porta et ses pareils, qui se fondent sur un petit nombre de singes pour reconnaître un tempérament ; Pascal pense probablement qu’une étude aussi restreinte ne peut rien avoir de concluant, et qu’elle doit porter sur un plus grand nombre d’observations, qui prennent en compte des aspects qui paraissent contraires, voire incompatibles.

Illustrations de Porta comparant la physionomie d’un homme à celle d’un animal.

On ne peut faire une bonne physionomie qu’en accordant toutes nos contrariétés : voir Havet, éd. des Pensées, II, Delagrave, 1866, p. 6-7, note, qui donne le texte de Port-Royal. Havet prend le mot physionomie en un autre sens : « Je ne pense pas qu’il s’agisse du caractère, mais de la figure, dont on ne peut bien rendre l’expression dans un portrait, ce que Pascal appelle faire une bonne physionomie, sans accorder les contraires, par exemple entre la sévérité et la douceur, la tristesse et l’agrément, etc. Car les expressions opposées se rencontrent souvent dans une même figure ». On retrouve une réflexion voisine sur l’idée du portrait dans le fragment Loi figurative 15 (Laf. 260, Sel. 291).

pour entendre le sens d’un auteur il faut accorder tous les passages contraires.

♦ Principes de la méthode de Pascal

Il est fréquent, dans les milieux libertins, de souligner que les Écritures sont pleines de contradictions, pour conclure qu’on ne peut les prendre au sérieux ni du point de vue historique, ni du point de vue doctrinal. Voir Blay Michel et Halleux Robert, La science classique, XVIIe-XVIIIe siècle. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion, 1998, article Libertins, libertinage, p. 88, sur la critique des textes et des sources dans le courant libertin.

D’innombrables erreurs, incohérences et contradictions sont décelables dans les Écritures : voir Ostrowiecki Hélène, “La Bible des libertins”, XVIIe siècle, 194, janvier-mars 1994, p. 43-55.

Ces contradictions sont très diverses : pourquoi le premier jour eut-il un soir et un matin, avant la création des astres ? Comment Adam et Ève ont-ils été créés en même temps, alors que l’un sort de la côte de l’autre ? Mêmes difficultés dans le Nouveau Testament, sur le désaccord des Évangiles sur la vocation de Pierre et d’André.

Les défenseurs de la religion chrétienne ont dû faire face à ces attaques, et ont tenté différentes méthodes.

Delassault Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 205 sq. Cette technique d’argumentation n’est pas nouvelle. En 1623, Séraphin Cumiranus publie une série de conciliations de contradictions apparentes, sous le titre Conciliatio omnium fere locorum totius Sacrae scripturae, quae inter se pugnare videntur. En 1624, le P. Garasse interprète seize passages, dans La doctrine curieuse, p. 573 sq. En 1631, l’érudit Guadagnolus, pour montrer la supériorité de l’Écriture sur le Coran, explique 20 textes dans son Apologia, ch. VII. En 1645, l’oratorien Dominique Magrius publie un répertoire de textes de l’Ancien et du Nouveau testaments, étendant encore le registre. Le protestant Thaddaeus complète Magrius en interprétant 1050 textes de l’Écriture, dont 126 seulement de l’Ancien Testament. Enfin, en 1645, Walther tente de prouver qu’il n’y a pas de contradictions dans l’Écriture en expliquant certains passages, dans l’Harmonia biblica.

Une manière de répondre à cette critique consiste à minimiser l’importance de ces contradictions : Grotius Hugo, De veritate religionis christianae, III, XIII. Sur les livres du Nouveau testament qui contiennent des contradictions, la tactique de Grotius, sur ce sujet voisin de celui de Pascal, est toute différente : il minimise les contradictions : « quod vero ad exiguas circumstantias et ad rem nihil facientes attinet… »

Mais cette tactique est difficile à tenir longtemps, dans la mesure où les objections s’accumulent. C’est de cette nécessité que naît la critique historique de la Bible, qui aboutira aux travaux de Richard Simon et de Spinoza.

Comment, du côté de Port-Royal, Lemaître de Sacy résout ces questions : voir Delassault Geneviève, Lemaître de Sacy et son temps, p. 207. Il éclaircit les questions par la critique biblique ; il se rapporte à saint Augustin pour trouver des explications rationnelles ou psychologiques aux incohérences apparentes. Il trouve aussi des explications vraisemblables chez Jansénius : selon Nombres, XX, 20-21, Edom avait défendu à Israël de traverser ses terres, mais Deutéronome, XII, 29, dit que les enfants d’Esaü avaient permis aux Israélites de passer. Jansénius distingue les Iduméens occidentaux proches de Cadès, qui refusent, et les Iduméens orientaux, voisins des Moabites, qui auraient laissé passage sur les confins de leur pays (Nombres, XX, 20). Sacy résout certaines contradictions en précisant certains termes géographiques (Samarie est-elle une ville ou un royaume ?), certaines données historiques, ou en ramenant le problème à une explication vraisemblable ? Il se sert donc de toutes les données de la critique historique. NB : c’est précisément ce que Pascal ne fait pas ; il ne discute que fort peu les points d’histoire.

Pascal procède à l’inverse de Grotius. Sa méthode consiste à renverser une faiblesse apparente de l’Écriture en force. Il admet les contradictions, et même il les renforce, pour les expliquer et les justifier du même coup, en montrant qu’elles ne sont pas une faiblesse, parce qu’elles sont volontaires et significatives : les contrariétés des Écritures ont été introduites à dessein par les prophètes dans leurs livres pour faire comprendre aux lecteurs que le sens littéral et charnel n’est pas le vrai, qu’il faut le rejeter, pour passer à un sens figuré, et s’élever au sens spirituel. Il reprend en quelque manière l’idée de saint Augustin, que dans la parole de Dieu, l’absurdité n’est pas marque de fausseté, mais au contraire signe de la vérité.

Toutefois, il ne faut pas chercher dans le présent fragment l’expression de la totalité de la démarche de Pascal. Celui-ci procède de manière progressive : il met au point ici un point limité de son argumentation, conformément à une technique qui a été analysée par Jean Mesnard, “Pourquoi les Pensées de Pascal se présentent-elles sous forme de fragments ?”, in La culture du XVIIe siècle, p. 361-370 ; voir notamment p. 366-367. Il se limite ici à formuler la règle qui exige qu’un auteur ait un sens unique, et qu’un texte soit cohérent avec lui-même dans sa totalité : Tout auteur a un sens auquel tous les passages contraires s’accordent ou il n’a point de sens du tout, et pour entendre le sens d’un auteur, notamment un auteur scripturaire, il faut accorder tous les passages contraires. Il ne viendra à l’idée que les contradictions de la Bible sont destinées à orienter l’esprit du lecteur du sens littéral obvie à un sens figuré et spirituel que dans un autre fragment, Loi figurative 15 (Laf. 260, Sel. 291). Pour saisir l’ensemble de sa démarche, il faut donc lire de manière connexe les fragments Loi figurative 13, Loi figurative 15 et Loi figurative 24 (Laf. 269, Sel. 300).

Russier Jeanne, La foi selon Pascal, I, Dieu sensible au cœur, p. 122 sq. Les contrariétés dans le sens littéral sont manifestes. Mais les Écritures ne sont pas des sottises : la solution se trouve dans l’idée de figure du sens spirituel.

Pépin J., “À propos de l’histoire de l’exégèse allégorique, l’absurdité, signe de l’allégorie”, Studia patristica, t. I, Berlin, 1957, p. 395-413.

Force Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, p. 42 sq. Pascal part du principe que, comme l’écrit saint Augustin, Sermo LXXXII, VI, 9, « l’Écriture sainte n’est nulle part en désaccord avec elle-même ».

♦ Qu’est-ce que le sens d’un auteur ?

Reichler C., “Une théorie du signe chez Pascal”, Sémiotique et Bible 25, X, CADIR, Lyon, 1982, p. 22-34.

L’idée de sens d’un mot, d’une proposition et d’un discours, et celle de sens d’un auteur ont fait l’objet de discussions dans le milieu de Port-Royal, notamment lors des controverses relatives aux célèbres propositions attribuées à Jansénius et condamnées par les bulles Cum occasione du pape Innocent X (31 mai 1653) et Ad sacram du pape Alexandre VII (16 octobre 1656). Lorsque le Vatican a condamné les propositions théologiques de Jansénius, la ligne de défense de Port-Royal a consisté à soutenir que les propositions avaient été bel et bien condamnées, mais que le pape ne les avait pas comprises dans le même sens que Jansénius. En 1661, l’obligation imposée aux ecclésiastiques de France de signer le Formulaire du clergé, qui comportait la condamnation du sens de Jansénius a suscité un échange d’écrits entre Pascal et Domat d’une part, Arnauld et Nicole d’autre part, dont le texte nous a été conservé dans le recueil manuscrit 140 de la Bibliothèque de Clermont-Ferrand, et publié par J. Mesnard sous le titre Écrits sur le Formulaire, dans OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1176-1359. La question du sens d’un auteur y est approfondie dans le plus grand détail. La Logique de Port-Royal en a aussi recueilli l’écho, dans des chapitres demeurés célèbres. Voir là-dessus l’introduction de J. Mesnard aux écrits sur le Formulaire (OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1176 sq.), la Logique ou l’art de penser (éd. D. Descotes, 2012, Champion), et l’étude de Jean-Claude Pariente, L’analyse du langage à Port-Royal.

Quoique les problèmes que pose l’interprétation des Écritures et ceux qui touchent les propositions de l’Augustinus soient différents, les discussions sur le sens d’un auteur, trouvent également un retentissement dans la liasse Loi figurative des Pensées, qui jette les bases de la méthode pascalienne d’interprétation et d’herméneutique.

Le sens d’un mot ou d’une proposition, au sens sémantique, est l’idée que donne sa définition (voir De l’esprit géométrique). Le sens d’une proposition est déterminé par la combinaison de sens des mots qui composent la phrase. Le sens d’un auteur en revanche, c’est l’idée que pense ou le jugement que forme cet auteur, c’est-à-dire en général l’idée que l’auteur a en tête et qu’il exprime par ce discours. Ce mot sens vient du latin sentio, qui signifie juger.

Pariente Jean-Claude, L’analyse du langage à Port-Royal, p. 205 sq. Une expression comme dogme de Jansénius, par exemple, doit correspondre à une idée distincte et particulière dans l’esprit de celui qui parle.

Saint Augustin, La Genèse au sens littéral, Bibliothèque augustinienne, 48, p. 580. Voir I, XXI, 4 : « Id potissimum deligamus quod certum apparuerit eum sensisse quem legimus ».

Voir Nicole Pierre, Disquisitio II, in Wendrock (tr.), Litterae Provinciales, Coloniae, N. Schouten, 1658, p. 528. « Cum igitur non multiplicem, sed unicum sensum Jansenius habuerit, antequam de illo statuas, prius singula verba ad singulas notiones restringenda sunt… »

Il en va de même dans l’Écriture. Voir Orcibal Jean, La spiritualité de Saint-Cyran, p. 173. Dans l’Écriture, le sens littéral est celui que Dieu a eu principalement en vue, qu’il soit allégorique ou non. « Entre tous les sens de l’Écriture, nous devons appeler littéral celui que Dieu a eu principalement en vue lorsqu’il l’a dicté, soit que ce soit un sens allégorique ou quelque autre, car il ne s’est servi de celui qu’on nomme littéral et historique que par rapport à quelque chose de plus élevé, et ce cours des actions historiques rapportées dans l’Écriture n’ont servi au Saint-Esprit que de matière pour en tirer les sens spirituels ».

Le sens d’une loi est celui qui exprime les volontés du législateur : voir Perelman Chaïm, Logique juridique, Paris, Dalloz, 1976, p. 37. Voir Hobbes Thomas, Léviathan, éd. François Tricaud, Sirey, Paris, 1971, p. 294 sq. L’interprétation de la loi dépend donc du pouvoir souverain, de la pensée du législateur. Voir aussi Domat Jean, Traité des lois, in Les lois civiles dans leur ordre naturel, Coignard, 1695, p. XCII. C’est par l’esprit et l’intention des lois qu’il faut les entendre, et en faire l’application. Voir p. 16 : l’intention du législateur fixe l’usage et l’interprétation de l’équité. Les tempéraments accordés à la loi sont restreints à ce qui peut s’accorder à cette intention.

Sur le sens du discours tel qu’on l’entend à Port-Royal, voir Reguig-Naya Delphine, Le corps des idées, p. 40 sq. Sur le sens d’un auteur (Jansénius en l’occurrence), voir p. 102 sq.

Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique ou l’art de penser, II, VI (1664), éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2012, p. 283, expliquent par l’exemple d’une proposition modale comment le sens et la valeur de certaines propositions dépendent de ce que l’on veut dire, et comment ce sens est défini par le contexte des propositions que l’on en tire. On doit prendre le sens d’une proposition de ce qui l’accompagne dans le discours de celui qui s’en sert.

Pascal use de la notion de sens de manière intentionnelle, la définissant par ce à quoi un auteur arrête sa pensée. Voir Loi figurative 15 (Laf. 260, Sel. 291) : Pour savoir si la loi et les sacrifices sont réalité ou figure il faut voir si les prophètes en parlant de ces choses y arrêtaient leur vue et leur pensée, en sorte qu’ils n’y vissent que cette ancienne alliance, ou s’ils y voient quelque autre chose dont elle fût la peinture.

Au cours des discussions entre les messieurs de Port-Royal au moment de la controverse de 1661 sur la signature du Formulaire. Domat, par exemple, estimait qu’il fallait maintenir la différence entre sens d’un auteur et dogme d’un auteur : voir Domat Jean, Raisons…, ms. 140, f° 25 v°, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1259. Dire qu’il y a plusieurs dogmes chez Jansénius n’est pas la même chose que dire qu’il y a plusieurs sens chez Jansénius : celui-ci peut avoir plusieurs dogmes sur une même proposition, mais il ne peut avoir plusieurs sens. Voir f° 26 : ni tout sens n’est pas dogme, ni tout dogme n’est pas sens. Voir la réponse d’Arnauld dans Réplique..., OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1275 sq. : sur la proposition donnée en exemple, il y a autant de sens que de dogmes, et de dogmes que de sens. Mais il y a sens partiel et total, et dogme partiel et total. Domat identifie sens et sens total, et dogme et sens partiel.

Le sens d’un auteur est susceptible de ce que la Logique de Port-Royal appelle une équivoque d’erreur. Voir sur ce point Reguig-Naya Delphine, Le corps des idées, p. 107 ; et Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique, I, VII, éd. D. Descotes. Les mots de doctrine d’un philosophe peuvent être équivoques par erreur, parce que chacun appelle sens d’Aristote ce qu’il a compris être son véritable sentiment, mais qu’un autre peut l’entendre autrement ; et ainsi l’un comprenant une chose et l’autre une autre, les mots le sens d’Aristote signifieront dans la bouche de chaque personne ce que chacune personne aura conçu être le sentiment de ce philosophe. C’est sur ce point qu’a roulé la controverse sur le sens de Jansénius, dont Port-Royal prétend que le pape l’entend de façon erronée.

Ainsi pour entendre l’Écriture il faut avoir un sens dans lequel tous les passages contraires s’accordent ; il ne suffit pas d’en avoir un qui convienne à plusieurs passages accordants, mais d’en avoir un qui accorde les passages même contraires.

Tout auteur a un sens auquel tous les passages contraires s’accordent ou il n’a point de sens du tout. On ne peut pas dire cela de l’Écriture et des prophètes : ils avaient assurément trop de bon sens. Il faut donc en chercher un qui accorde toutes les contrariétés.

♦ Comment connaître et comprendre le sens d’un auteur ?

Saint Augustin, La Genèse au sens littéral, Bibliothèque augustinienne, 48, p. 579. L’Écriture requiert une interprétation, c’est-à-dire, selon la pensée de saint Augustin, une opération consistant à discerner quelles sont les res qu’indiquent les verba, autrement dit à passer des mots et des phrases aux réalités et aux vérités qu’elles signifient.

Le travail de l’interprète consiste, à partir du discours d’un auteur, à en rétablir le sens lorsque celui-ci paraît obscur. Il cherche par exemple le sens du mot ennemi tel qu’il figure dans l’Ancien Testament, sens littéral s’il désigne les Égyptiens, ou sens figuré s’il désigne les péchés (voir Loi figurative 24 - Laf. 269, Sel. 300). Comme il ne peut voir dans l’esprit de l’auteur qu’il examine, il doit s’appuyer sur des données fermes pour inférer de la lettre du texte à son sens : les circumstantia verborum, c’est-à-dire le contexte littéraire, la cohaerentia propositionum (la logique du discours), et les circumstantia rerum (les circonstances historiques).

Arnauld Antoine, Seconde lettre à un duc et pair, 1655, p. 165. Pour connaître le sens d’un auteur, il faut le chercher chez lui, c’est-à-dire prendre une connaissance directe de ce qu’il dit ou écrit, et lire ses ouvrages. Les molinistes ennemis de saint Augustin prétendent le contraire, en lisant les Pères à la lumière de leurs fausses interprétations ; en cherchant le sens de saint Augustin ailleurs que dans ses livres, ils finissent par le rendre suspect de calvinisme avant la date : voir p. 175 et p. 189.

Pour approfondir…

Arnauld a proposé des règles pour ne pas se tromper dans l’intelligence d’un auteur : voir son Apologie pour les religieuses de Port-Royal, IVe partie, Chapitre XLI, Œuvres, XXIII, p. 802 sq.

Première règle : apprendre la langue particulière des auteurs, c’est-à-dire de bien considérer en quel sens il prend certains termes, qui en peuvent avoir de différents. « Ce qui se reconnaît ou parce que l’auteur fait lui-même son dictionnaire en d’autre endroits, en définissant ces termes, ou parce que tout le corps de sa doctrine fait assez voir qu’il ne les peut prendre qu’en un certain sens, qui y est conforme, et non pas en un autre, qui y serait tout à fait contraire ». L’erreur que l’on commet sur Jansénius tient au fait qu’on n’a pas su sa langue, et qu’on n’a pas assez consulté le dictionnaire qu’il s’est fait, notamment sur des expressions comme justes, volentibus et conantibus, impossibilia : p. 805. Jansénius explique lui-même en quel sens il prend ces termes : p. 806.

Deuxième règle : p. 806. « Une autre chose qui fait qu’on se trompe dans l’intelligence du sens d’un auteur, ou dans le sens d’une proposition, c’est quand on ne distingue pas la langue de science, de la langue populaire, et que l’on explique selon l’une ce qui doit être expliqué selon l’autre : car chaque science a ses manières de parler, qui sont souvent composées des mêmes termes dont le peuple se sert, mais entendus d’une autre sorte. » Exemple de la proposition Dieu ne nous commande rien d’impossible : p. 807.

Troisième règle : p. 808. « C’est encore une autre cause qui fait qu’on se trompe dans l’intelligence d’un auteur, de confondre la langue d’un temps, avec la langue d’un autre temps : car il arrive de là que les personnes qui n’ont que les mêmes sentiments semblent en avoir de contraires » : p. 808. Exemple du terme d’hypostase avant le concile de Nicée.

Quatrième règle : p. 810. « Pour bien prendre le sens d’un auteur, ce n’est pas assez d’en considérer une proposition détachée, mais il faut examiner ce qui la précède et ce qui la suit, qui oblige souvent à lui donner tout un autre sens que si on la regarde seule ».

Cinquième règle : p. 813. « Ce qui fait que l’on se trompe le plus dans l’intelligence d’un livre, est quand on le lit avec un esprit prévenu et préoccupé de quelque passion violente, soit d’amour, soit de haine : car l’un et l’autre peut obscurcir l’esprit » : p. 813.

♦ Le principe d’unité et de cohérence du sens

Cette idée est double :

1. un auteur peut avoir un sens et un seul, ou il n’a pas de sens du tout : principe d’univocité ;

2. ce sens doit être cohérent, dans l’ensemble de la pensée : principe de cohérence.

♦ Le principe d’univocité du sens : Tout auteur a un sens et un sens seulement

L’exégèse traditionnelle admet que l’Écriture peut avoir plusieurs sens. Sur ce sujet, voir la somme de De Lubac Henri, Exégèse médiévale, Les quatre sens de l’Écriture, Paris, Aubier, 1959-1964.

Bochet Isabelle, « Le firmament de l’Écriture ». L’herméneutique augustinienne, Paris, Institut d’études augustiniennes, 2004, p. 49 sq. Saint Augustin, dans le De doctrina christiana, présente d’abord la pluralité des interprétations comme l’indice d’une déficience ; l’idéal serait de pouvoir déterminer le sens que l’auteur avait en vue, mais il s’avère impossible de rejoindre avec certitude ce que l’auteur sacré a voulu dire en raison de l’opacité des signes scripturaires. Ce constat a pour corollaire un devoir de prudence et de tolérance : on ne saurait, sans orgueil, absolutiser sa propre interprétation ; on se doit de recevoir dans la charité les interprétations suggérées par les autres. C’est donc pour nous, et non en lui-même, que le texte sacré a plusieurs sens. Mais Augustin opère un retournement ; ce qui était d’abord présenté comme une déficience apparaît ensuite comme une richesse et une manifestation de la puissance divine : les sens multiples découverts par les lecteurs, pourvu qu’ils s’accordent à la vérité, ont été prévus et même voulus par l’Esprit saint ; ce même Esprit est à l’œuvre dans la pensée de l’auteur et dans celle du lecteur. La pluralité des interprétations exprime la surabondance de la révélation divine.

Saint Augustin ne considère pas cette règle comme absolue : un auteur a bien un seul sens, mais si un interprète le comprend à faux, à condition que son interprétation soit conforme à la vérité de la foi, on ne peut pas dire absolument qu’il se trompe.

Mesnard Jean, “La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal”, sur les différents sens du terme sens spirituel dans la Tradition. À l’époque scolastique, on fait la distinction de différents aspects du sens spirituel, le sens allégorique, qui touche la foi, le sens tropologique, qui touche l’enseignement moral, le sens anagogique, qui annonce les biens éternels. Mais au début du XVIIe siècle, on assiste à l’extinction des sens multiples de l’Écriture : les nécessités de la controverse entre catholiques et protestants imposent un littéralisme de l’interprétation étranger à la tradition. Les interprétations critiques se veulent littérales et chasser le sens symbolique et le sens axiologique : voir Armogathe Jean-Robert, L’Antéchrist à l’âge classique. Exégèse et politique, Summulae, Paris, Mille et une nuits, 2005, p. 126 sq.

Si la règle de cohérence selon laquelle haeret sibi sermo dominicus est généralement admise, la règle d’unité et d’univocité du sens est entendue par Pascal d’une manière restrictive et rigoureuse. Le principe d’habileté implique pour lui que l’auteur conserve un sens univoque à ses termes, c’est-à-dire qu’il ne donne à chaque mot qu’un sens et un seul, et qu’il ne change pas leur sens d’un moment à l’autre. Autrement dit, pour Pascal, plusieurs sens est équivalent de pas de sens du tout. Il entend aussi la règle d’univocité de manière totale : elle s’étend à l’ensemble du discours, comme à ses parties. L’univocité doit se trouver aussi bien au niveau des mots et des figures, que d’une proposition ou même d’un livre entier.

Le sens d’un auteur, et par conséquent, celui de l’interprète qui cherche à comprendre sa pensée, doit être unique. Pascal étend ici à l’interprétation les règles qu’il a établies pour la méthode géométrique dans l’opuscule De l’esprit géométrique, § 6-7, OC III, p. 393-394, à propos de la définition nominale : « On ne reconnaît en géométrie que les seules définitions que les logiciens appellent définitions de nom, c’est à dire que les seules impositions de nom aux choses qu’on a clairement désignées en termes parfaitement connus [...]. Leur utilité et leur usage est d’éclaircir et d’abréger le discours en exprimant par le seul nom qu’on impose, ce qui ne se pourrait dire qu’en plusieurs termes ; en sorte néanmoins que le nom imposé demeure dénué de tout autre sens, s’il en a, pour n’avoir plus que celui auquel on le destine uniquement. [...] D’où il paraît que les définitions sont très libres, et qu’elles ne sont jamais sujettes à être contredites ; car il n’y a rien de plus permis que de donner à une chose qu’on a clairement désignée un nom tel qu’on voudra. Il faut seulement prendre garde qu’on n’abuse de la liberté qu’on a d’imposer des noms, en donnant le même à deux choses différentes. »

La règle qui permet de vérifier que l’emploi d’un mot est unique et constant, c’est-à-dire que ce mot est univoque, consiste à remplacer le mot par sa définition dans le discours. Voir De l’esprit géométrique, § 8, OC III, p. 394 : si l’on commet la faute d’employer un mot en deux sens différents, « on peut lui opposer un remède très sûr et très infaillible : c’est de substituer mentalement la définition à la place du défini, et d’avoir toujours la définition si présente que tous les fois qu’on parle, par exemple, de nombre pair, on entende précisément que c’est celui qui est divisible en deux parties égales, et que ces deux choses soient tellement jointes et inséparables dans la pensée, qu’aussitôt que le discours en exprime l’une, l’esprit y attache immédiatement l’autre. Car les géomètres, et tous ceux qui agissent méthodiquement, n’imposent des noms aux choses que pour abréger le discours, et non pour diminuer ou changer l’idée des choses dont ils discourent. Car ils prétendent que l’esprit supplée toujours la définition entière aux termes courts, qu’ils n’emploient que pour éviter la confusion que la multitude des paroles apporte. Rien n’éloigne plus promptement et plus puissamment les surprises captieuses des sophistes que cette méthode, qu’il faut avoir toujours présente, et qui suffit seule pour bannir toutes sortes de difficultés et d’équivoques. » Cette règle provient d’Aristote, Organon, V, Topiques, éd. Tricot, Vrin, p 58.

On en trouve l’écho dans Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique, I, XII (1664), éd. D. Descotes, p. 538 sq., qui critique la définition équivoque qu’Euclide donne de l’angle :

« Euclide définit l’angle plan rectiligne : la rencontre de deux lignes droites inclinées sur le même plan. Si l’on considère cette définition comme une simple définition de mot, en sorte qu’on regarde le mot d’angle comme ayant été dépouillé de toute signification, pour n’avoir plus que celle de la rencontre de deux lignes, on n’y doit point trouver à redire. Car il a été permis à Euclide d’appeler du mot d’angle la rencontre de deux lignes. Mais il a été obligé de s’en souvenir, et de ne prendre plus le mot d’angle qu’en ce sens. Or pour juger s’il l’a fait, il ne faut que substituer toutes les fois qu’il parle de l’angle, au mot d’angle la définition qu’il a donnée, et si en substituant cette définition, il se trouve quelque absurdité en ce qu’il dit de l’angle, il s’ensuivra qu’il n’est pas demeuré dans la même idée qu’il avait désignée ; mais qu’il est passé insensiblement à une autre, qui est celle de la nature. Il enseigne par exemple à diviser un angle en deux. Substituez la définition. Qui ne voit que ce n’est point la rencontre de deux lignes qu’on divise en deux, que ce n’est point la rencontre de deux lignes qui a des côtés, et qui a une base ou soutendante ; mais que tout cela convient à l’espace compris entre les lignes, et non à la rencontre des lignes.

Il est visible que ce qui a embarrassé Euclide, et ce qui l’a empêché de désigner l’angle par les mots d’espace compris entre deux lignes qui se rencontrent, est qu’il a vu que cet espace pouvait être plus grand ou plus petit, quand les côtés de l’angle sont plus longs ou plus courts, sans que l’angle en soit plus grand ou plus petit ; mais il ne devait pas conclure de là que l’angle rectiligne n’était pas un espace, mais seulement que c’était un espace compris entre deux lignes droites qui se rencontrent, indéterminé selon celle de ces deux dimensions qui répond à la longueur de ces lignes, et déterminé selon l’autre par la partie proportionnelle d’une circonférence qui a pour centre le point où ces lignes se rencontrent.

Cette définition désigne si nettement l’idée que tous les hommes ont d’un angle, que c’est tout ensemble une définition de mot et une définition de la chose, excepté que le mot d’angle comprend aussi dans le discours ordinaire un angle solide, au lieu que par cette définition on la restreint à signifier un angle plan rectiligne. Et lorsqu’on a ainsi défini l’angle, il est indubitable que tout ce qu’on pourra dire ensuite de l’angle plan rectiligne, tel qu’il se trouve dans toutes les figures rectilignes, sera vrai de cet angle ainsi défini, sans qu’on soit jamais obligé de changer d’idée, ni qu’il se rencontre jamais aucune absurdité en substituant la définition à la place du défini. Car c’est cet espace ainsi expliqué que l’on peut diviser en deux, en trois, en quatre. C’est cet espace qui a deux côtés entre lesquels il est compris. C’est cet espace qu’on peut terminer du côté qu’il est de soi-même indéterminé, par une ligne qu’on appelle base ou soutendante. C’est cet espace qui n’est point considéré comme plus grand ou plus petit, pour être compris entre des lignes plus longues ou plus courtes, parce qu’étant indépendant selon cette dimension, ce n’est point de là qu’on doit prendre sa grandeur et sa petitesse. C’est par cette définition qu’on trouve le moyen de juger si un angle est égal à un autre angle, ou plus grand ou plus petit. Car puisque la grandeur de cet espace n’est déterminée que par la partie proportionnelle d’une circonférence, qui a pour centre le point où les lignes qui comprennent l’angle se rencontrent, lorsque deux angles ont pour mesure l’aliquote pareille chacun de sa circonférence, comme la dixième partie, ils sont égaux ; et si l’un a le dixième, et l’autre la douzième, celui qui a la dixième est plus grand que celui qui a la douzième. Au lieu que par la définition d’Euclide on ne saurait entendre en quoi consiste l’égalité de deux angles ; ce qui fait une horrible confusion dans ses éléments, comme Ramus a remarqué, quoique lui-même ne rencontre guère mieux. »

Le meilleur exemple est celui de la première Provinciale, où Pascal montre que les ennemis d’Arnauld entendent l’expression pouvoir prochain en des sens différents, de sorte que leur censure n’a pas de sens du tout, qu’elle n’a aucune valeur théologique, et que le pouvoir prochain n’est qu’une sorte de mot-valise qui a pour fin de permettre aux ennemis d’Arnauld de le faire condamner par la Faculté de théologie de Paris.

♦ Le principe de cohérence du sens et le principe d’habileté

La tâche de l’interprète des Écritures doit consister à rétablir la cohérence des textes des auteurs sacrés, en supprimant les contradictions qui semblent s’y trouver.

Lhermet Joseph, Pascal et la Bible, p. 394 sq. S’il y a des contradictions entre les auteurs sacrés, elles ne sont qu’apparentes. La comparaison des textes sert à les résoudre.

Pascal a pu trouver une esquisse de ce principe et de la nécessité d’accorder les passages contraires dans Les triomphes de la religion chrétienne du P. Jean Boucher, p. 184-185, qui n’en donne pourtant qu’une idée sommaire.

Il donne à cette règle une ampleur inhabituelle : la recherche de la cohérence doit s’étendre à la totalité du corpus, et non pas seulement à quelques passages. « On ne peut faire une bonne physionomie qu’en accordant toutes nos contrariétés et il ne suffit pas de suivre une suite de qualités accordantes sans accorder les contraires ; pour entendre le sens d’un auteur il faut accorder tous les passages contraires. »

Le principe d’habileté correspond à l’idée qu’un auteur doit exprimer une pensée cohérente, c’est-à-dire sans équivoque ni contradiction. La raison pour laquelle le sens d’un mot, d’une proposition ou d’un énoncé en général doit être unique, c’est que l’équivocité dans les définitions engendre nécessairement des contradictions dans le raisonnement. Sur le principe d’habileté, voir Descotes Dominique, L’argumentation chez Pascal, Paris, P. U. F., 1993, p. 237 sq.

Force Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, Paris, Vrin, 1989, p. 42 sq. Pascal part du principe que, comme l’écrit saint Augustin, Sermo LXXXII, VI, 9, « l’Écriture sainte n’est nulle part en désaccord avec elle-même ». Exigence logique de cohérence : p. 51.

Conformément à la technique habituelle de Pascal, qui procède par thèmes qui reviennent de manière variée en différents points des Pensées, le principe d’habileté, fondamental dans la théorie de l’interprétation a été invoqué, de manière restreinte, à propos de Moïse dans le fragment Fondement 13 (Laf. 236, Sel. 268). Il est traité dans la liasse Loi figurative de manière beaucoup plus général et approfondi dans toutes ses conséquences.

Pour que l’interprétation soit possible, il faut être sûr que l’auteur que l’on veut interpréter n’écrit pas n’importe quoi, c’est-à-dire qu’il n’est pas fou, que son discours a un sens effectif malgré son incohérence apparente, c’est-à-dire qu’il a assez de bon sens pour conserver dans ce qu’il écrit une pensée logique dans sa forme et cohérente dans son fond.

Nicole Pierre, La perpétuité de la foi de l’Église catholique touchant l’eucharistie, 1672, p. 219 : « C’est encore une des règles dont les hommes se servent, sans même qu’ils y pensent, pour reconnaître les expressions simples des métaphoriques, qu’on ne doit pas prendre pour métaphore des expressions qui nous obligeraient à conclure que celui qui s’en sert a parlé d’une manière déraisonnable et contraire au bon sens. » « Les preuves qu’on tire de l’autorité des hommes ne reposent que sur ce principe, qu’ils ne sont pas fous » : p. 340.

Quine Willard, Word and object, p. 59. « The maxim of translation underlying all this is that assertions strikingly false on the face of them are likely to turn on hidden differences of languages... The common sense behind the maxim is that one’s interlocutor’s silliness, beyond a certain point, is less likely that bad translation - or, in the domestic case, linguistic divergence ». Quine renvoie en note à N. L. Wilson’s principle of charity, in “Substances without substrata”, Review of metaphysics, 12, 1959, p. 521-539. Les philosophes modernes parlent du principe de charité. Voir Delpla Isabelle, Quine, Davidson. Le principe de charité. Mais le mot charité prêterait à confusion en contexte augustinien.

C’est ce que Pascal affirme nettement à propos de Moïse, prophète auteur du Pentateuque dans le fragment Fondement 13 (Laf. 236, Sel. 268). Principe : Moïse était habile homme. Si donc il se gouvernait par son esprit, il ne devait rien mettre qui fût directement contre l’esprit. Ainsi toutes les faiblesses très apparentes sont des forces.

De même, sur David, voir Preuves de Jésus-Christ 17 (Laf. 315, Sel. 346) : David grand témoin. Roi, bon, pardonnant, belle âme, bon esprit, puissant.

En revanche, le chapitre Fausseté des autres religions vise à montrer que le prophète de l’islam Mahomet ne respecte pas le principe d’habileté.

Ce principe est toutefois essentiellement provisoire : il faut présumer qu’un auteur est raisonnable et s’exprime de façon cohérente, qu’il ne dit rien qui aille directement contre l’esprit ni qui enferme une grosse contradiction ; mais il n’est jamais complètement exclu qu’au bout d’un certain temps, on s’aperçoive que son discours n’est pas susceptible d’une explication rationnelle, ou tout simplement que l’auteur en question déraisonne, auquel cas il faudra renoncer à lui chercher une interprétation. Voir Descotes Dominique, L’argumentation chez Pascal, p. 237 sq.

Russier Jeanne, La foi selon Pascal, I, p. 122 sq. Malgré les contrariétés manifestes dans le sens littéral, les prophètes sont raisonnables, p. 129 ; les Écritures ne sont pas des sottises. Solution par l’idée de figure du sens spirituel.

♦ Le principe de cohérence du corpus des Écritures

La conséquence de ce principe est que le corpus biblique, composé par des auteurs qui ne manquaient pas de bon sens, doit être considéré comme un corps cohérent, même en tenant compte de l’opposition qui existe entre l’ancien et le nouveau Testament.

De Lubac Henri, Exégèse médiévale, II, 1, p. 51. Saint Jérôme : haeret sibi sermo dominicus. Voir II, 2, p. 90 : cognata est sibi Scriptura divina. L’Écriture est un tout qu’il faut approcher comme un seul corps. Sans ce principe, on n’a plus qu’une poussière de textes interprétés de manière arbitraire : p. 92.

Gusdorf Georges, La révolution galiléenne, II, p. 362. L’intelligibilité transcendante de l’Écriture a pour conséquence qu’elle ne peut comporter de contradiction interne. Cela implique qu’il existe une articulation cohérente entre les deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau.

Lenoble Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, p. 506. Commentaire manuscrit du P. Mersenne, Regulae in explicanda Scriptura sacra ab interpretibus servandae (Commentaire manuscrit sur l’Évangile, BNF, f. lat. 17 261). « Prima regula, quidquid Deus nos revelavit par Scripturas, aut aliis modis ita debet omnibus veris naturalibus principiis convenire, ut nulli repugnet ». Second principe : un passage de la Bible ne peut être opposé à un autre.

Dès lors, ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse dans le corpus biblique, notamment les contradictions qui semblent s’y trouver, devient une force : le principe d’habileté conduit à supposer que ces contradictions ne sont pas l’effet d’une maladresse ou d’une bévue de la part des auteurs prophétiques, mais une incohérence apparente introduite à dessein dans le texte, pour conduire le lecteur à chercher un autre sens que le littéral, pour rétablir la cohérence d’ensemble du texte.

Force Pierre, Le problème herméneutique..., p. 41 sq.

Le véritable sens n’est donc pas celui des juifs, mais en Jésus-Christ toutes les contradictions sont accordées.

Pascal esquisse ici le développement qui sera amplifié dans les autres fragments de la liasse Loi figurative (voir les fragments connexes) : une fois que les contrariétés des prophètes ont fait comprendre que le sens littéral des prophéties et de la Loi juive n’est pas le vrai, l’interprète est conduit au sens spirituel en rapport avec le Christ. Il est alors possible d’accorder les contradictions du sens littéral, et de montrer qu’elles n’étaient que pure apparence. Cette nouvelle étape de l’argumentation n’est ici indiquée qu’avec brièveté.

Les juifs ne sauraient accorder la cessation de la royauté et principauté prédite par Osée, avec la prophétie de Jacob.

Lhermet Joseph, Pascal et la Bible, p. 395. Les antilogies prophétiques et la manière dont Pascal les résout.

Force Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, p.. 72 sq. Sur la confrontation de la prophétie de Jacob, qui annonce la pérennité de la royauté juive, et celle d’Osée qui prédit sa fin.

Loi figurative 14 (Laf. 258-259, Sel. 290). Osée a prédit qu’il serait sans roi, sans prince, sans sacrifice etc., sans idoles, ce qui est accompli aujourd’hui, ne pouvant faire sacrifice légitime hors de Jérusalem. [...] Il est dit que la loi sera changée, que le sacrifice sera changé, qu’ils seront sans roi, sans princes et sans sacrifices, qu’il sera fait une nouvelle alliance, que la loi sera renouvelée, que les préceptes qu’ils ont reçus ne sont pas bons, que leurs sacrifices sont abominables, que Dieu n’en a point demandé.

Il est dit au contraire que la loi durera éternellement, que cette alliance sera éternelle, que le sacrifice sera éternel, que le sceptre ne sortira jamais d’avec eux, puis qu’il n’en doit point sortir que le roi éternel n’arrive.

Tous ces passages marquent-ils que ce soit réalité ? non ; Marquent-ils aussi que ce soit figure ? non, mais que c’est réalité ou figure ; mais les premiers excluant la réalité marquent que ce n’est que figure.

Tous ces passages ensemble ne peuvent être dits de la réalité ; tous peuvent être dits de la figure. Ils ne sont pas dits de la réalité mais de la figure.

Loi figurative 18 (Laf. 263, Sel. 294). Contrariétés.

Le sceptre jusqu’au Messie sans roi - ni prince.

Loi éternelle, changée.

Alliance éternelle, alliance nouvelle.

Loi bonne, préceptes mauvais. Eze. 20.

Loi figurative 21 (Laf. 266, Sel. 297). On pourrait peut-être penser que quand les prophètes ont prédit que le sceptre ne sortirait point de Juda jusqu’au roi éternel ils auraient parlé pour flatter le peuple et que leur prophétie se serait trouvée fausse à Hérode. Mais pour montrer que ce n’est pas leur sens, et qu’ils savaient bien au contraire que ce royaume temporel devait cesser, ils disent qu’ils seront sans roi et sans prince. Et longtemps durant. Osée.

Sur le prophète Osée : voir Cazelles Henri, Introduction critique à la Bible, I, Introduction critique à l’ancien Testament, p. 185 sq.

Osée, III, 4. Le prophète reprend sa femme. « 1. Le Seigneur me dit : Allez, et aimez encore une femme adultère, qui est aimée d’un autre que de son mari, comme le Seigneur aime les enfants d’Israël, pendant qu’ils mettent leur confiance en des dieux étrangers, et qu’ils aiment le marc du vin, au lieu du vin même. 2. Je donnai donc à cette femme quinze pièces d’argent, et une mesure et demie d’orge. 3. Alors je lui dis : Vous m’attendrez pendant plusieurs jours ; vous ne vous abandonnerez cependant à personne ; vous n’épouserez point un autre mari ; et je vous attendrai aussi moi-même ; 4. C’est l’état où les enfants d’Israël seront pendant un long temps, sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel, sans éphod, et sans théraphins ; 5. Et après cela les enfants d’Israël reviendront, et ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et David, leur roi ; et dans les derniers jours ils recevront avec une frayeur respectueuse le Seigneur, et les grâces qu’il doit leur faire » (tr. Sacy).

Sur Jacob, voir Cazelles Henri, Introduction critique à la Bible, I, Introduction critique à l’ancien Testament, p. 185 sq.

Genèse, XLIX (tr. Sacy) :

« Dernières paroles de Jacob. Il prédit à chacun de ses enfants ce qui doit leur arriver. Il meurt.

1. Or Jacob appela ses enfants, et leur dit : Assemblez-vous tous, afin que je vous annonce ce qui doit vous arriver dans les derniers temps.

2. Venez tous ensemble, et écoutez, enfants de Jacob, écoutez Israël votre père.

3. Ruben, mon fils aîné, vous étiez toute ma force, et vous êtes devenu la principale cause de ma douleur ; vous deviez être le plus favorisé dans les dons, et le plus grand en autorité.

4. Mais vous vous êtes répandu comme l’eau. Vous ne croîtrez point, parce que vous avez monté sur le lit de votre père, et que vous avez souillé sa couche.

5. Siméon et Lévi, frères dans le crime, instruments d’un carnage plein d’injustice.

6. À Dieu ne plaise que mon âme ait aucune part à leurs conseils, et que ma gloire soit ternie en me liant avec eux, parce qu’ils ont signalé leur fureur en tuant des hommes, et leur volonté criminelle en renversant une ville !

7. Que leur fureur soit maudite, parce qu’elle est opiniâtre ; et que leur colère soit en exécration ; parce qu’elle est dure et inflexible ! Je les diviserai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël.

8. Juda, vos frères vous loueront ; votre main mettra sous le joug vos ennemis ; les enfants de votre père vous adoreront.

9. Juda est un jeune lion. Vous vous êtes levé, mon fils, pour ravir la proie. En vous reposant vous vous êtes couché comme un lion et une lionne ; qui osera le réveiller ?

10. Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu’à ce que celui qui doit être envoyé soit venu ; et c’est lui qui sera l’attente des nations ».

Pensées, éd. Havet, II, Delagrave, 1866, p. 13. Havet note que le texte de la prophétie de Jacob se concilie avec celui d’Osée de deux manières également satisfaisantes. Premièrement si on le suppose antérieur à la captivité de Babylone, tandis que celui d’Osée serait postérieur. Secondement, si l’on entend simplement par ces paroles, comme c’est l’interprétation la plus naturelle, que la tribu de Juda restera toujours la première en Israël, et que Jérusalem demeurera jusqu’à la fin capitale des Juifs.

Voir saint Augustin, De civitate Dei, XVIII, 45. « Deinde post paucos annos etiam Herodem alienigenam regem habere meruerunt, quo regnante natus est Christus. Jam enim venerat plenitudo temporis significata prophetico spiritu per os patriarchae Jacob, ubi ait : Non deficiet princeps ex Juda, neque dux de femoribus eius, donec veniat cui repositum est, et ipse exspectatio gentium. Non ergo defuit Judaeorum princeps ex Judaeis usque ad istum Herodem, quem primum acceperunt alienigenam regem »

Si on prend la loi, les sacrifices et le royaume pour réalités on ne peut accorder tous les passages ; il faut donc par nécessité qu’ils ne soient que figures.

Lorsqu’un passage des Écritures est insoutenable littéralement, il faut le prendre en un sens métaphorique qui permettre de rétablir la cohérence du texte. Plusieurs fragments de la liasse Loi figurative montrent comment, en recourant à la métaphore, on parvient à trouver un sens qui accorde les contradictions apparentes.

Loi figurative 27 (Laf. 272, Sel. 303). Figures. Quand la parole de Dieu qui est véritable est fausse littéralement elle est vraie spirituellement. Sede a dextris meis : cela est faux littéralement, donc cela est vrai spirituellement.

En ces expressions il est parlé de Dieu à la manière des hommes. Et cela ne signifie autre chose sinon que l’intention que les hommes ont en faisant asseoir à leur droite Dieu l’aura aussi. C’est donc une marque de l’intention de Dieu, non de sa manière de l’exécuter.

Ainsi quand il dit : Dieu a reçu l’odeur de vos parfums et vous donnera en récompense une terre grasse, c’est-à-dire la même intention qu’aurait un homme qui, agréant vos parfums, vous donnerait en récompense une terre grasse, Dieu aura la même intention pour vous parce que vous avez eu pour lui même intention qu’un homme a pour celui à qui il donne des parfums.

Ainsi iratus est, Dieu jaloux, etc. Car les choses de Dieu étant inexprimables elles ne peuvent être dites autrement et l’Église d’aujourd’hui en use encore, quia confortavit seras,etc.

Le fragment Loi figurative 14 (Laf. 258-259, Sel. 290), qui est proche du présent papier, montre sur pièces comment certains passages ne peuvent être que réalité ou figure, et qu’en les comparant à d’autres qui excluent la réalité, on parvient à la conclusion qu’ils ne sont que figure.

Dominicy Marc, La naissance de la grammaire moderne, p. 116 sq. Si un énoncé viole les maximes de stabilité et de non-contradiction sans être sauvé par la maxime de détermination, il faut examiner si l’un ou plusieurs des termes n’admettent pas une interprétation métaphorique : p. 116. Voir Arnauld Antoine, Œuvres, XII, p. 123-124 : « quand on entend le mot de bras, ou celui de main, on conçoit incontinent des bras et des mains ordinaires ; mais quand on les attribue à Dieu, la connaissance distincte que les chrétiens ont, que Dieu est incorporel, fait qu’ils s’éloignent de cette idée, pour en mettre une autre à sa place, qui est celle de puissance et de force ». Pour que cette maxime fonctionne, il faut que l’emploi des métaphores obéisse à des contraintes supplémentaires :

1. ne pas être superflu,

2. ne pas être continué, sous peine de tourner à l’énigme ;

3. ne pas apparaître en toutes sortes de discours,

4. ne pas être inintelligible à l’auditoire concerné,

5. être en accord avec l’usage commun du langage humain, se fonder sur un rapport naturel et une ressemblance naturelle entre deux termes ; voir Arnauld Antoine, Œuvres, XII, p. 131-140.

6. respecter le principe de non-contradiction : on ne doit point prendre pour métaphoriques des expressions qui nous obligeraient à conclure que celui qui s’en sert a parlé contre le bon sens.

Pour approfondir…

♦ Critique et contestation du principe d’habileté appliqué aux prophètes

Gusdorf Georges, La révolution galiléenne, II, p. 362. L’intelligibilité transcendante de l’Écriture a pour conséquence qu’elle ne peut comporter de contradiction interne. Cela implique qu’il existe une articulation cohérente entre les deux Testaments, l’ancien et le nouveau. Contra, La Peyrère voit dans l’Écriture une rédaction pleine d’incurie et d’obscurité, p. 375. Simon : p. 386. Abandon de la doctrine de l’unité massive du texte biblique, qui est alors considéré comme le résultat composite d’apports compilés et ordonnés à travers le temps.

La remise en question de la méthode classique de l’herméneutique biblique par Spinoza repose fondamentalement sur le refus de créditer les prophètes de l’habileté que leur accorde Pascal.

La méthode d’interprétation de Spinoza repose sur le principe contraire : il refuse de reconnaître chez les prophètes une raison supérieure, et présente les prophéties comme un produit de l’imagination.

Voir Spinoza Baruch, Traité théologico-politique, ch. I, éd. Akkerman, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 95. Il n’est pas nécessaire pour prophétiser d’avoir un esprit plus parfait, mais seulement une imagination plus vive ; or le don de l’imagination n’est pas compatible avec un entendement fort : voir ch. II, p. 113. Les représentations de Zacharie par exemple sont trop obscures pour pouvoir être comprises sans explication ; quant à Daniel, ses prophéties, même une fois expliquées, ne pouvaient être comprises par le prophète lui-même : p. 125. « Jamais la prophétie n’a rendu les prophètes plus savants, mais [...] elle les a laissés dans leurs opinions préconçues » : p. 127. On n’est donc pas tenu de les croire dans les matières spéculatives. « Avec une précipitation étonnante, tous se sont convaincus que les prophètes avaient su tout ce qui peut être conçu par l’entendement humain » : p. 127. Josué et l’auteur qui a écrit son histoire, ont cru que le soleil tourne autour de la terre, que la terre est en repos, et que le soleil s’est arrêté ; mais on n’est pas tenu de croire que Josué, qui était un soldat, maîtrisait l’astronomie. En fait il a ignoré la cause pour laquelle la lumière demeura plus longtemps : lui et toute la foule ont cru que le soleil qui tournait autour de la terre s’était arrêté ; ils n’ont pas remarqué que la surabondance de glace dans cette région a pu provoquer une réfraction plus forte ou un phénomène analogue : p. 129. Nous ne sommes pas tenus de croire que Salomon était mathématicien, et il est permis de croire qu’il a ignoré le rapport entre le diamètre et la circonférence d’un cercle : p. 129.

Zac Sylvain, Spinoza et l’interprétation de l’Écriture, p. 69. Idée présente chez Maïmonide. L’Écriture ne dit nulle part que les prophètes étaient philosophes ni qu’ils avaient une connaissance exacte de la nature de Dieu : p. 79.

On ne saurait pas même accorder les passages d’un même auteur, ni d’un même livre, ni quelquefois d’un même chapitre, ce qui marque trop quel était le sens de l’auteur ;

Lhermet Joseph, Pascal et la Bible, p. 395. Les antilogies prophétiques et la manière dont Pascal les résout.

comme quand Ezéchiel, ch. 20 dit qu’on vivra dans les commandements de Dieu et qu’on n’y vivra pas.

Loi figurative 18 (Laf. 263, Sel. 294). Contrariétés

Le sceptre jusqu’au Messie sans roi - ni prince.

Loi éternelle, changée.

Alliance éternelle, alliance nouvelle.

Loi bonne, préceptes mauvais. Eze. 20.

Sur Ézéchiel, voir Cazelles Henri, Introduction critique à la Bible, I, Introduction critique à l’ancien Testament, Paris, Desclée, 1973, p. 413 sq.

Ezéchiel, XX, 21-24. Le Seigneur reproche aux Israélites leurs infidélités et celles de leurs pères depuis la sortie d’Égypte jusqu’alors. Il leur annonce ses vengeances. Il promet de les ramener dans leur pays, et de les attacher à son service. Prophétie contre la forêt du midi, c’est-à-dire contre la Judée.

« 21. Mais leurs enfants m’ont encore irrité, ils n’ont point marché dans la voie de mes préceptes ; ils n’ont ni révéré ni gardé les ordonnances que je leur avais données, afin que celui qui les observerait y trouvât la vie ; et ils ont violé mes sabbats. Je les ai menacés de répandre ma fureur sur eux dans le désert, et de satisfaire ma colère en les punissant.

22. Mais j’ai retenu ma main, et je les ai épargnés pour la gloire de mon nom, afin qu’il ne fût pas déshonoré devant les nations du milieu desquelles et aux yeux desquelles je les avais fait sortir.

23. J’ai encore élevé ma main sur eux dans la solitude pour les disperser parmi les nations, et les envoyer bien loin en divers climats.

24. Parce qu’ils n’avoient pas observé mes ordonnances, qu’ils avoient rejeté mes préceptes, qu’ils avoient violé mes sabbats, et que leurs yeux s’étaient attachés aux idoles de leurs pères. » (tr. Sacy).

Pensées, éd. Havet, Delagrave, 1866, II, p. 7. Havet ne voit pas dans le chapitre en question la contradiction indiquée par Pascal ; il remarque que Port-Royal a supprimé cette citation.