Fragment Loi figurative n° 31 / 31 – Papier original : RO 31-2

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Loi figurative n° 317 p. 139 v° / C2 : p. 168

Éditions de Port-Royal : Chap. XVII - Contre Mahomet : 1669 et janvier 1670 p. 133-134 / 1678 n° 3 p. 132-133

Éditions savantes : Faugère II, 334, XLIII et II, 247, VI / Havet XIX.8 et XXV.152 / Brunschvicg 691 / Tourneur p. 268-1 / Le Guern 259 / Lafuma 276 / Sellier 307

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

ARNAULD Antoine et NICOLE Pierre, La logique, I, IV (1683), éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2011. CARDAN, De secretis, De subtilitate, De rerum varietate, in Opera omnia, 10 vol., Lyon, J. A. Huguetan et M. A. Ravaud, 1663 ; Johnson Reprint Corp., 1964. DAVID M., Le débat sur les écritures et l’hiéroglyphie aux XVIIe et XVIIIe siècles et l’application de la notion de déchiffrement aux écritures mortes, Paris, 1965. DESCOTES Dominique, L’argumentation chez Pascal, Paris, Presses Universitaires de France, 1993. DUBARLE A., “Pascal et l’interprétation des Écritures”, Les Sciences philosophiques et Théologiques, vol. II, 1941-1942, p. 346-379. FORCE Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, Paris, Vrin, 1989. GRANGER Gilles-Gaston, Langages et épistémologie, Paris, Klincksieck, 1979. Hiéroglyphes, langages chiffrés, sens mystérieux au XVIIe siècle, XVIIe siècle, n° 158, janvier-mars 1988. L’art de déchiffrer, Traité de déchiffrement du XVIIe siècle de la secrétairerie d’État et de guerre espagnole, éd. J. P. Devos et H. Seligman, Publications universitaires de Louvain, 1967. MAGNARD Pierre, Le vocabulaire de Pascal, Paris, Ellipses, 2001. MÉRÉ, Conversations, III, éd. Boudhors, Paris, Roches, 1930. MESNARD Jean, “La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal”, in La culture du XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 426-453. MULLER André, Les écritures secrètes. Le chiffre, Que sais-je ?, n° 116, Paris, Presses Universitaires de France, 1971. PRATT Fletcher, Histoire de la cryptographie, Paris, Payot, 1940. SCHOLEM Gershom G., La Kabbale, Paris, Payot, 1975. SERFATI Michel, La révolution symbolique. La constitution de l’écriture symbolique mathématique, Paris, Petra, 2005. STERN Jacques, La science du secret, Paris, Odile Jacob, 1998. STINSON Douglas, Cryptographie. Théorie et pratique, Paris, International Thomson Publishing France, 1996. VIGENÈRE Blaise de, Traité des chiffres, Paris, chez Abel L’Angelier, 1586. WRIXON Fred B., Langages secrets. Codes, chiffres et autres cryptosystèmes, Cologne, Könemann, 2000. |

✧ Éclaircissements

De deux personnes qui disent de sots contes, l’un qui voit double sens entendu dans la cabale, l’autre qui n’a que ce sens. Si quelqu’un n’étant pas du secret entend discourir les deux en cette sorte il en fera même jugement. Mais si ensuite dans le reste du discours l’un dit des choses angéliques et l’autre toujours des choses plates et communes, il jugera que l’un parlait avec mystère et non pas l’autre, l’un ayant assez montré qu’il est incapable de telles sottises et capable d’être mystérieux, l’autre qu’il est incapable de mystère et capable de sottise.

Dans la cabale est une addition. Cabale : au sens figuré, société de personnes qui sont dans la même confidence et dans les mêmes intérêts ; mais il se prend ordinairement en mauvaise part. On le dit aussi des conspirations et des entreprises secrètes, des desseins qui se forment dans cette société (Furetière). Rien n’oblige à prendre le mot au sens de la mystique juive.

Le problème, tel que le pose Pascal, ne se réduit pas seulement à la traduction de figures bibliques empruntées au registre charnel en termes d’ordre spirituel. Si tel était le cas, il lui suffirait d’imaginer une situation à deux, l’émetteur du message chiffré et le récepteur.

Mais la manière dont Pascal pose le problème dans ce fragment exige trois personnes : pas de récepteur initié, deux émetteurs, et un intercepteur qui ne sait ni s’il y a véritablement un chiffre, ni, dans l’affirmative, quelle en est la clé.

Ce fragment répond en effet au postulat d’habileté (voir Loi figurative 13 - Laf. 257, Sel. 289) : en principe, lorsque l’on écoute parler un interlocuteur, on suppose qu’il est raisonnable, et capable de donner à son discours une certaine cohérence, comment savoir, lorsqu’une personne use d’un langage inhabituel mystérieux et même choquant, s’il s’agit de simples sottises ou d’un discours chiffré, si l’on a affaire à un fou ou à une personne raisonnable qui dissimule un sens profond sous des paroles figurées ?

Il s’agit du problème initial de toute interprétation : faut-il prendre au sérieux le message que l’on reçoit ?

Pascal imagine une situation comparable à une expérience comparative : un homme qui en entend deux autres parler, tous deux en termes étranges et mystérieux, parvient à discerner celui qui ne profère que des sottises, des « choses plates et communes », de celui qui parle avec mystère de « choses angéliques ».

La procédure que Pascal imagine consiste à laisser parler les deux personnes un certain temps, pour examiner si l’on peut constater dans leur discours des contrastes entre énoncés « plats » et d’autres pleins de sagesse, qui permettent de supposer que les premiers ne sont que des figures ou des manières de parler.

L’idée de cette expérience provient sans doute de Montaigne.

Montaigne, Essais, III, 8, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 981 sq.

« Voici un autre avertissement, duquel je tire grand usage. C’est qu’aux disputes et conférences, tous les mots qui nous semblent bons, ne doivent pas incontinent être acceptés. La plupart des hommes sont riches d’une suffisance étrangère. Il peut bien advenir à tel, de dire un beau trait, une bonne réponse et sentence, et la mettre en avant, sans en connaître la force. Qu’on ne tient pas tout ce qu’on emprunte, à l’aventure se pourra-il vérifier par moi-même. Il n’y faut point toujours céder, quelque vérité ou beauté qu’elle ait. Où il la faut combattre à escient, ou se tirer arrière, sous couleur de ne l’entendre pas : pour taster de toutes parts, comment elle est logée en son auteur. Il peut advenir, que nous nous enferrons, et aidons au coup, outre sa portée. J’ay autrefois employé à la nécessité et presse du combat, des revirades, qui ont fait faucée outre mon dessein, et mon espérance. Je ne les donnais qu’en nombre, on les recevait en poix. Tout ainsi, comme, quand je débats contre un homme vigoureux ; je me plais d’anticiper ses conclusions : je lui ôte la peine de s’interpréter : j’essaye de prévenir son imagination imparfaite encore et naissante : l’ordre et la pertinence de son entendement, m’avertit et menace de loin : de ces autres je fais tout le rebours, il ne faut rien entendre que par eux, ni rien présupposer. S’ils jugent en paroles universelles : Ceci est bon, cela ne l’est pas ; et qu’ils rencontrent, voyez si c’est la fortune qui rencontre pour eux. Qu’ils circonscrivent et restreignent un peu leur sentence : Pourquoi c’est ; par où c’est. Ces jugements universels, que je vois si ordinaires, ne disent rien. Ce sont gens qui saluent tout un peuple, en foule et en troupe. Ceux qui en ont vraie connaissance, le saluent et remarquent nommément et particulièrement. Mais c’est une hasardeuse entreprise. D’où j’ai vu plus souvent que tous les jours, advenir que les esprits faiblement fondés, voulant faire les ingénieux à remarquer en la lecture de quelque ouvrage, le point de la beauté, arrêter leur admiration d’un si mauvais choix, qu’au lieu de nous apprendre l’excellence de l’auteur, ils nous apprennent leur propre ignorance. Cette exclamation est sûre, Voilà qui est beau, ayant ouï une entière page de Virgile. Par là se sauvent les fins. Mais d’entreprendre à le suivre par épaulettes, et de jugement exprès et trié, vouloir remarquer par où un bon auteur se surmonte : poisant les mots, les phrases, les inventions et ses diverses vertus, l’une après l’autre : Ôtez vous de là. Videndum est non modo, quid quisque loquatur, sedetiam, quid quisque sentiat, atque etiam qua de causa quisque sentiat. J’ois journellement dire à des sots des mots non sots. Ils disent une bonne chose, sachons jusques où ils la connaissent, voyons par où ils la tiennent. Nous les aidons à employer ce beau mot, et cette belle raison, qu’ils ne possèdent pas, ils ne l’ont qu’en garde : ils l’auront produite à l’aventure, et à tâtons, nous la leur mettons en crédit et en prix. Vous leur prêtez la main. À quoi faire ? Il ne vous en savent nul gré, et en deviennent plus ineptes. Ne les secondez pas, laissez-les aller : ils manieront cette matière, comme gens qui ont peur de s’échauder, ils n’osent lui changer d’assiette et de jour, n’y l’enfoncer. Croulez-la tant soit peu ; elle leur échappe : ils vous la quittent, toute forte et belle qu’elle est. Ce sont belles armes : mais elles sont mal emmanchées. Combien de fois en ai-je vu l’expérience ? Or si vous venez à les éclaircir et confirmer, il vous saisissent et dérobent incontinent cet avantage de votre interprétation : C’était ce que je voulais dire : voilà justement ma conception : si je ne l’ai ainsi exprimé, ce n’est que faute de langue. Soufflez. Il faut employer la malice même, à corriger cette fière bêtise. Le dogme d’Hegesias, qu’il ne faut ni haïr, ni accuser, ains instruire, a de la raison ailleurs. Mais ici, c’est injustice et inhumanité de secourir et redresser celui qui n’en a que faire, et qui en vaut moins. J’aime à les laisser embourber et empêtrer encore plus qu’ils ne sont : et si avant, s’il est possible, qu’en fin ils se reconnaissent. »

Méré, Conversations, III, éd. Boudhors, p. 45. Lorsqu’il entend une personne, Méré, même s’il entend dire de bonnes choses, ne conclut pas ; « ce n’est bien souvent qu’un langage emprunté », « je prends garde si tout vient du fonds, et si rien ne se dément ».

On retrouve le même procédé dans l’Art de persuader, II, § 22, OC III, éd. J. Mesnard, p. 423 « Tous ceux qui disent les mêmes choses ne les possèdent pas de la même sorte ; et c’est pour quoi l’incomparable auteur de l’Art de conférer s’arrête avec tant de soin à faire entendre qu’il ne faut pas juger de la capacité d’un homme par l’excellence d’un bon mot qu’on lui entend dire ; mais, au lieu d’étendre l’admiration d’un bon discours à la personne, qu’on pénètre, dit il, l’esprit d’où il sort, qu’on tente s’il le tient de sa mémoire ou d’un heureux hasard, qu’on le reçoive avec froideur et avec mépris, afin de voir s’il ressentira qu’on ne donne pas à ce qu’il dit l’estime que son prix mérite : on verra le plus souvent qu’on le lui fera désavouer sur l’heure, et qu’on le tirera bien loin de cette pensée meilleure qu’il ne croit, pour le jeter dans une autre toute basse et ridicule. Il faut donc sonder comme cette pensée est logée en son auteur ; comment, par où, jusques où il la possède : autrement, le jugement précipité sera jugé téméraire. »

Force Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, p. 80. La coprésence des passages clairs et obscurs montre que celui qui parle est capable d’être mystérieux. La présence des obscurités ajoute de l’autorité à celui qui, déjà, dit des choses angéliques : p. 81.

Pensées, éd. Havet, II, éd. 1866, p. 46. Port-Royal met des choses qui paraissent basses à la place de qui disent des sots contes.

L’opposition entre ceux qui ne disent que des choses basses et ceux qui, au contraire, disent des choses angéliques correspond, dans l’esprit de Pascal, à celle du Coran de Mahomet d’une part, et de la Bible inspirée par l’Esprit Saint d’autre part. Voir la liasse Fausseté des autres religions. Le cas de l’islam est traité dans plusieurs fragments :

Fausseté 15 (Laf. 217, Sel. 250). Il y a des figures claires et démonstratives, mais il y en a d’autres qui semblent un peu tirées par les cheveux, et qui ne prouvent qu’à ceux qui sont persuadés d’ailleurs. Celles‑là sont semblables aux apocalyptiques.

Mais la différence qu’il y a, c’est qu’ils n’en ont point d’indubitables, tellement qu’il n’y a rien de si injuste que quand ils montrent que les leurs sont aussi bien fondées que quelques‑unes des nôtres. Car ils n’en ont pas de démonstratives comme quelques-unes des nôtres.

La partie n’est donc pas égale. Il ne faut pas égaler et confondre ces choses parce qu’elles semblent être semblables par un bout, étant si différentes par l’autre. Ce sont les clartés qui méritent, quand elles sont divines, qu’on révère les obscurités.

Fausseté 16 (Laf. 218, Sel. 251). Ce n’est pas par ce qu’il y a d’obscur dans Mahomet et qu’on peut faire passer pour un sens mystérieux que je veux qu’on en juge, mais par ce qu’il y a de clair, par son paradis et par le reste. C’est en cela qu’il est ridicule. Et c’est pourquoi il n’est pas juste de prendre ses obscurités pour des mystères, vu que ses clartés sont ridicules. Il n’en est pas de même de l’Écriture. Je veux bien qu’il y ait des obscurités qui soient aussi bizarres que celles de Mahomet, mais il y a des clartés admirables et des prophéties manifestes et accomplies. La partie n’est donc pas égale. Il ne faut pas confondre et égaler les choses qui ne se ressemblent que par l’obscurité et non pas par la clarté qui mérite qu’on révère les obscurités.

Le cas des prophètes d’Israël est tout différent.

Loi figurative 13 (Laf. 257, Sel. 289). Tout auteur a un sens auquel tous les passages contraires s’accordent ou il n’a point de sens du tout. On ne peut pas dire cela de l’Écriture et des prophètes : ils avaient assurément trop de bon sens. Il faut donc en chercher un qui accorde toutes les contrariétés.

Loi figurative 15 (Laf. 260, Sel. 291). Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l’on trouve un sens clair, et où il est dit néanmoins que le sens en est voilé et obscurci, qu’il est caché en sorte qu’on verra cette lettre sans la voir et qu’on l’entendra sans l’entendre, que doit-on penser sinon que c’est un chiffre à double sens.

-------

Le vieux testament est un chiffre.

La méthode précédente consiste à envisager la Bible comme un livre dans lequel les figures peuvent être assimilées à un langage chiffré.

Les réflexions de Pascal sur la notion de chiffre remontent à l’époque à laquelle son père veillait à son éducation. Voir la Vie de M. Pascal de Gilberte Périer, 1e version, § 5, OC I, éd. J. Mesnard, p. 572 : « [Étienne Pascal] lui faisait voir en général ce que c’était que les langues ; il lui montra comme on les avait réduites en grammaires sous de certaines règles ; que ces règles avaient encore des exceptions qu’on avait eu soin de remarquer : et qu’ainsi on avait trouvé moyen par là de rendre toutes les langues communicables d’un pays à l’autre ». Parmi les conclusions qu’en a tirées son fils figure le fragment Laf. 557, Sel. 465. Les langues sont des chiffres où, non les lettres sont changées en lettres, mais les mots en mots. De sorte qu’une langue inconnue est déchiffrable.

Le chiffre, au sens le plus général, consiste en un système symbolique qui représente un ensemble d’objets par un certain nombre de signes. Il n’a pas nécessairement une fin de secret. Le plus souvent, il sert au contraire à rendre évident le sens de certains énoncés.

Les contemporains de Pascal, lorsqu’ils parlent de chiffre, n’ont pas nécessairement en tête le langage des correspondances secrètes, mais aussi les systèmes symboliques tels que les écritures algébriques. Chiffre désigne d’abord le caractère qui sert à exprimer un nombre. D’autre part, Descartes désigne l’écriture algébrique de sa Géométrie comme un chiffre, destiné à remplacer les systèmes dits cossiques, qui sont aujourd’hui oubliés. Voir Descartes. Géométrie, Livre I, Comment on peut user de chiffres en géométrie, AT VI, p. 371. Sur ce remplacement des signes cossiques par une écriture algébrique simplifiée, voir le Discours de la méthode, éd. Gilson, 6e éd., Paris, Vrin, 1987, p. 221, Costabel Pierre, “Les Essais de la Méthode...”, in Le Discours et sa méthode, P. U. F., Paris, 1987, p. 220, et surtout Serfati Michel, La révolution symbolique. La constitution de l’écriture symbolique mathématique, Paris, Petra, 2005. Descartes propose dans la Géométrie le mode d’emploi d’un chiffre. Voir sur le même sujet Costabel Pierre, Démarches originales de Descartes savant, Vrin, Paris, 1982, p. 5 et 187. L’algèbre permet à Descartes de chiffrer la géométrie par l’arithmétique dans une langue artificielle et d’en transposer les problèmes dans une langue artificielle dont il s’agit ensuite de décoder les produits. Comme l’écrit Wallis John, dans sa Mathesis universalis, ch. XI, Opera Mathematica, I, p. 58, l’une des raisons du choix des chiffres algébriques sont qu’elles éclaircissent les démonstrations : « partim necessitatis, partim brevitatis, partim perspicuitatis (atque adeo utilitatis) gratia ».

Mais le mot chiffre s’entend aussi des écritures secrètes, comme c’est le cas ici. Selon Furetière, Chiffre est un caractère mystérieux composé de quelques lettres entrelacées ensemble qui sont d’ordinaire les lettres initiales du nom de la personne pour qui il est fait. Chiffre se dit de certains caractères inconnus déguisés et variés, dont on se sert pour écrire des lettres, qui contiennent quelques secrets, et qui ne peuvent être entendus que par ceux qui sont d’intelligence, et qui sont convenus ensemble de se servir de ces caractères. On en a fait une science qu’on appelle Polygraphie, ou Stéganographie, c’est-à-dire écriture diversifiée et obscure, laquelle a été inconnue aux anciens. Trithème et depuis Jean-Baptiste Porta en ont écrit fort savamment, ainsi que Vigenère et le Père Niceron.

L’art de déchiffrer, Traité de déchiffrement du XVIIe siècle de la secrétairerie d’État et de guerre espagnole, éd. J. P. Devos et H. Seligman, Publications universitaires de Louvain, 1967, p. 5. « Le chiffre n’est autre chose, pour parler en termes de l’École, qu’une troisième signification médiate des pensées des hommes, réglées et concertées entre deux ou plusieurs personnes pour se faire connaître leurs sentiments par écrit et les déguiser à tous ceux qui ne sont pas du ministère ». Troisième signification, « parce que le premier signe de la pensée de l’homme est la parole par laquelle nous expliquons aux autres ce qui n’est connu qu’à nous-mêmes » : p. 5. « Le second est l’écriture qui est un signe de la parole et par conséquent un signe médiat de la pensée et le troisième est le chiffre qui est un signe immédiat de l’écriture, et partant un second signe de la parole et un troisième signe de la pensée » : p. 5.

Magnard Pierre, Le vocabulaire de Pascal, Paris, Ellipses, 2001, p. 6 sq. Le mot désigne une écriture secrète utilisée par les chancelleries pour assurer la confidentialité des messages, par les savants pour préserver la propriété de leurs inventions.

Muller André, Les écritures secrètes, Que sais-je ?, Paris, Presses Universitaires de France, 1971. Définition du chiffre : p. 7.

Force Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, p. 30, sur ce fragment ; voir p. 113. Voir p. 120, sur la notion de chiffre.

Ces écritures secrètes ont fait l’objet de nombreuses recherches, bien avant Pascal. Voir sur ce point

Force Pierre, Le problème herméneutique..., p. 123 sq., sur Trithème, la cryptographie et le déchiffrement d’une langue inconnue.

Cardan, De secretis, De subtilitate, De rerum varietate, in Opera omnia, 10 vol., Lyon, J. A. Huguetan et M. A. Ravaud, 1663 ; Johnson Reprint Corp., 1964.

Vigenère Blaise de, Traité des chiffres, Paris, chez Abel L’Angelier, 1586.

Viète a été un spécialiste reconnu du déchiffrement des codes secrets. Voir Viète François, Deschiffrement d’une lettre escripte par le Commandeur Moreo au Roy d’Espagne son maître, du 28 octobre 1589, Tours, Mettayer, 1590.

L’art de déchiffrer. Traité de déchiffrement du XVIIe siècle de la Secrétairerie d’État et de guerre espagnole, éd. par Devos J. P. et Seligman H., Louvain, Publications universitaires de Louvain, 1967.

Le chiffre n’est pas limité à l’écriture des correspondances clandestines ; Pascal s’en sert dans certaines contestations scientifiques. Voir OC IV, p. 243 : dans la contestation avec le P. Lalouvère, Pascal propose au jésuite que tous deux confient à une personne de confiance leur solution respective en langage chiffré, et il indique que son propre chiffre à lui est déjà fait.

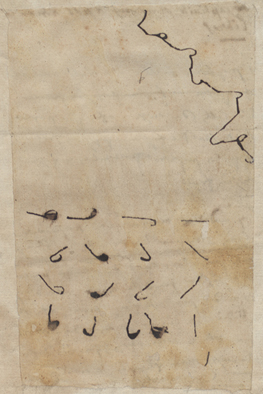

Pascal s’est intéressé de manière pratique au chiffre : on lui attribue généralement l’invention d’un alphabet artificiel : OC III, éd. J. Mesnard, p. 1612 sq. Origine : Bibliothèque du musée Calvet d’Avignon, ms. 1030. L’alphabet artificiel attribué à Pascal en question est pratiquement incassable tant que l’on ne connaît pas la phrase qui en donne la clé, phrase qui peut être changée à volonté.

On sait aussi que les dessins de la page 20 du Recueil des originaux (verso du papier 19-1 - Laf. 818 à 820, Sel. 660) ont été interprétés comme un système de chiffre.

L’assimilation de l’Ancien Testament à un chiffre oblige Pascal à envisager un type de code assez particulier.

En premier lieu, selon le fragment Loi figurative 20 (Laf. 265, Sel. 296), le chiffre doit avoir double sens. Ce n’est pas le cas général. Le plus souvent un message chiffré revêt la forme d’une suite de caractères comme par exemple ARNPOXLUB, qui ne forment aucun sens, mais dont le déchiffrement révélera un sens caché. C’est précisément à ce genre de chiffre qu’appartient l’alphabet artificiel que l’on attribue à Pascal La phrase artificielle qui est donnée à la fin de l’Explication d’un système d’alphabet artificiel attribué au célèbre Pascal, OC II, éd. J. Mesnard, p. 1612-1618, est dénuée de sens obvie (son sens caché, si elle en a un, est du reste demeuré jusqu’à présent inconnu) :

c a a v v a e e y m p m t i m o q v

d m y y m p i a d a e a o n a d a j m

n l p

Il est dans ce cas évident que la phrase est codée, et la première question que l’on se pose est de savoir si elle a ou non un sens caché.

Ce type de chiffre ne peut évidemment pas convenir à Pascal pour traiter le cas de l’Ancien Testament. En effet, il est impossible que le texte « littéral » soit entièrement dépourvu de sens, d’abord parce que c’est un fait que l’Ancien Testament constitue un ensemble discursif doué d’un sens, et d’autre part parce qu’il faut expliquer comment il a pu se faire que le peuple juif se soit trompé en ne voyant pas que cet ensemble discursif a un sens caché. Si le chiffre est absurde dans sa lettre, l’esprit est immédiatement porté à chercher une signification cachée. Pour que les Juifs aient pu se contenter du sens littéral de l’Ancien Testament, pour qu’ils aient pu s’attacher à leurs Écritures et y chercher la clé de leur destin, il faut bien qu’elles aient été pourvues d’un sens littéral acceptable. Par conséquent, lorsque Pascal, dans le fragment Loi figurative 20 (Laf. 265, Sel. 296), affirme que le chiffre a double sens, il n’énonce pas un truisme, mais une exigence logique fondamentale. Il y a nécessairement deux sens, le littéral, qui est aussi le charnel auquel se sont arrêtés les Juifs, et le figuré, révélé par le premier aux cœurs spirituels.

En découle une seconde exigence, qui n’a elle non plus rien de banal : des deux sens, il faut qu’il y en ait un clair et où il est dit que le sens est caché. Le chiffre exige en effet, pour être compris, l’existence d’une clé. Mais du fait que le sens littéral peut être pris pour le vrai, il faut que cette clé remplisse deux fonctions complémentaires : il faut qu’elle fournisse non seulement l’indication qui permet de déterminer quel est le sens caché, parmi tous ceux qui sont envisageables, mais aussi une indication claire du fait que le sens littéral cache un sens caché derrière des figures. Il faut donc que, dans le texte, soit dit clairement que le sens véritable est caché et que soit indiquée la nature de ce sens.

C’est pourquoi Pascal précise que, selon Loi figurative 7 (Laf. 251, Sel. 283), qui veut donner le sens de l’Écriture et ne le prend point de l’Écriture est ennemi de l’Écriture, ce qui implique que la clé du message se trouve dans le message lui-même. Par suite, il faut que les prophètes aient indiqué dans leurs écrits mêmes qu’ils ont un sens caché. C’est en effet le cas : selon Loi figurative 27 (Laf. 272, Sel. 303), nous disons que le sens littéral n’est pas le vrai parce que les prophètes l’ont dit eux-mêmes, soit en termes exprès, soit en semant leurs textes de contradictions.

Loi figurative 15 (Laf. 260, Sel. 291). Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l’on trouve un sens clair, et où il est dit néanmoins que le sens en est voilé et obscurci, qu’il est caché en sorte qu’on verra cette lettre sans la voir et qu’on l’entendra sans l’entendre, que doit-on penser sinon que c’est un chiffre à double sens.

L’interprétation des Écritures se trouve ainsi rabattue sur celle du symbolisme figuratif. Voir sur ce point Granger Gilles-Gaston, Langages et épistémologie, Paris, Klincksieck, 1979, p. 24. Il faut distinguer symbolisme figuratif et symbolisme caractéristique. Le symbolisme caractéristique (qui est celui de l’algèbre par exemple) se libère de toute contrainte à l’égard du signifiant : on se donne un ensemble d’objets élémentaires, et leurs désignations au moyen de symboles arbitraires, les objets complexes étant alors désignés par composition : le symbolisme n’est pas une image de l’apparence des choses, mais une loi de leur décomposition en leurs éléments premiers. Dans un symbolisme figuratif en revanche, les symboles renvoient directement à des contenus sensibles que possèdent leur designata. La substance du signifiant ne peut être quelconque dans ce cas, car elle doit pouvoir évoquer des aspects sensibles, comme il convient à un signe qui est toujours dans une certaine mesure une image. Il faut que le terme qui figure et le terme figuré aient des éléments communs et se ressemblent : le symbolisme revêt alors la forme de l’analogie et de la métaphore. C’est ainsi que la délivrance du peuple juif de ses ennemis égyptiens est la figure de la délivrance des âmes des chaînes du péché. Sur ce point, voir Descotes Dominique, L’argumentation chez Pascal, Paris, P. U. F., 1993, p. 257-265.

Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique, I, IV (1683), éd. D. Descotes, Paris, Champion, 2011, p. 648 sq. Liaison entre la théorie du signe et rapport des deux Testaments.

La liaison avec la doctrine du Dieu caché est visible : dès lors que les vérités spirituelles sont exprimées dans l’Ancien Testament comme par un chiffre compréhensible seulement par des lecteurs qui en saisissent le sens spirituel, elles sont aussi à leur manière cachées aux esprits charnels.