Géométrie-Finesse I – Papier original : RO 213-2

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 82 p. 317-317 v° / C2 : p. 401

Éditions de Port-Royal : Chap. XXXI - Pensées diverses : 1669 et janvier 1670 p. 318-319 et 338 /

1678 n° 1, 2 p. 313-314 et n° 33 p. 332

Éditions savantes : Faugère I, 250, XI ; I, 186, XXIII ; I, 152 / Havet VII.20, 1 et 2 / Michaut 450 à 451 / Brunschvicg 49, 7 et 2 / Tourneur p. 62 / Le Guern 465 / Lafuma 509 à 511 (série XXI) / Sellier 669

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

BRUNSCHVICG Léon, Le génie de Pascal, Hachette, Paris, 1924. DROZ Édouard, Étude sur le scepticisme de Pascal, p. 98 sq. HARRINGTON Thomas, “Pascal et la philosophie”, Méthodes chez Pascal, p. 37 sq. HARRINGTON Thomas M., Pascal philosophe. Une étude unitaire de la pensée de Pascal, Paris, SEDES-CDU, 1982. JUNGO Michel, Le vocabulaire de Pascal étudié dans les fragments pour une apologie, Paris, D’Artrey, sd. LAPORTE Jean, Le cœur et la raison selon Pascal, Paris, Elzévir, 1950. MARIN Louis, La critique du discours. Sur la Logique de Port-Royal et les Pensées de Pascal, Paris, éd. de Minuit, 1975. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, Paris, SEDES-CDU, 1993. MESNARD Jean, “Figure géométrique et construction philosophique chez Pascal”, Courrier du Centre International Blaise Pascal, 33, Clermont-Ferrand, 2011, p. 4-13. MESNARD Jean, “Pascal ou la maîtrise de l’esprit”, Bulletin de la Société française de philosophie, n° 3, juillet-septembre 2008, Paris, Vrin, p. 1-38. Voir p. 13 sq. sur ce texte. MOROT-SIR Edouard, Pascal, Presses Universitaires de France, Paris, 1973. |

✧ Éclaircissements

Les réflexions rhétoriques de ce début ont été réunies dans l’édition Brunschvicg dans une première section. Jacques Chevalier a fait de même pour les fragments relatifs à ce sujet dans une section intitulée Les règles du langage. L’honnêteté, au sein d’une partie qu’il désigne sous le titre de Préface générale. Le dessein, l’ordre et le plan de l’ouvrage.

Ces réflexions peuvent être éclairées par les pages que la Logique de Port-Royal consacre aux significations accessoires (connotations) ; voir l’éd. de 1664, I, ch. XIII, D’une autre sorte de définitions de noms, par lesquels on marque ce qu’ils signifient dans l’usage, éd. D. Descotes, coll. Champion Classiques, p. 201 sq. : « si l’on dit à une personne, Vous en avez menti, et que l’on ne regarde que la signification principale de cette expression, c’est la même chose que si on lui disait, Vous savez le contraire de ce que vous dites. Mais outre cette signification principale, ces paroles emportent dans l’usage une idée de mépris et d’outrage, et elles font croire que celui qui nous les dit ne se soucie pas de nous faire injure, ce qui les rend injurieuses et offensantes. Quelquefois ces idées accessoires ne sont pas attachées aux mots par un usage commun ; mais elles y sont seulement jointes par celui qui s’en sert. Et ce sont proprement celles qui sont excitées par le ton de la voix, par l’air du visage, par les gestes, et par les autres signes naturels qui attachent à nos paroles une infinité d’idées, qui en diversifient, changent, diminuent, augmentent la signification, en y joignant l’image des mouvements, des jugements, et des opinions de celui qui parle. » Voir aussi l’éd. de 1683, I, ch. XV, Des idées que l’esprit ajoute à celles qui sont précisément signifiées par les mots, éd. D. Descotes, p. 681 sq.

Le fait que ces remarques sur les significations accessoires figurent dans la Logique dès l’édition de 1662 (I, XII) suggère qu’elles ont pu être inspirées par Pascal, dont le présent fragment atteste l’intérêt pour ce problème sémantique. Les éditions de 1662 et de 1664 portent en plusieurs endroits la marque de Pascal.

Sur la théorie de l’idée accessoire dans la Logique, voir Marin Louis, La critique du discours. Sur la Logique de Port-Royal et les Pensées de Pascal, Paris, éd. de Minuit, 1975, p. 312-320.

Sur la pensée de Pascal sur les mauvaises figures de rhétorique, voir le fragment Beauté poétique, Laf. 586-587, Sel. 486.

Pascal donne une conclusion à cette réflexion dans le fragment Laf. 789, Sel. 645. Les sens. Un même sens change selon les paroles qui l’expriment. Les sens reçoivent des paroles leur dignité au lieu de la leur donner. Il en faut chercher des exemples.

Masquer la nature et la déguiser,

Les éditeurs de Port-Royal déforment le texte d’une manière qui montre qu’ils ne l’ont pas compris (voir la comparaison des textes). L’expression Masquer la nature et la déguiser ne signifie pas, comme l’interprètent les éditeurs, il y en a qui masquent toute la nature. Il ne s’agit pas d’un reproche moral, mais d’une observation d’ordre rhétorique sur la différence de sens entre l’expression masquer la nature et déguiser la nature. Comparaison qui est du même ordre que les suivantes, comme les expressions roi et auguste monarque. La plupart des éditions (Havet, Brunschvicg, Chevalier, Lafuma, Le Guern) mettent un point après le mot déguiser. En revanche, les éditions Faugère et Sellier placent deux points après déguiser, ce qui suggère que les expressions suivantes sont des exemples des manières de masquer la nature : elles tombent sur ce point dans le même contresens que l’édition de Port-Royal (voir la comparaison des textes et le commentaire suivant).

Pascal ne dit du reste pas toute la nature, comme le porte l’édition de Port-Royal. Le sens de cette addition n’est pas clair.

Déguiser : mettre quelque chose d’une autre manière, dans une autre vue qu’elle n’est en effet. Ce cuisinier déguise tellement les viandes qu’il apprête qu’on en les reconnaît plus. Déguiser se dit figurément en choses spirituelles : les princes ont ce malheur qu’on leur déguise toujours la vérité. Un avocat déguise souvent les faits, un faussaire déguise son écriture. Un fourbe et un hypocrite déguisent leurs sentiments (Furetière). Déguiser signifie donc déformer une chose, ou en changer l’apparence, mais n’enferme pas nécessairement l’idée d’intention malveillante de tromper. Déguiser la nature, dans une œuvre d’art, signifie ne pas la présenter telle qu’elle est, soit en l’embellissant (par exemple dans le cas d’un portrait), soit en l’empirant.

Masque : on appelle masque tout ce qu’on met devant les yeux pour se cacher : les voleurs, les assassins portent des masques d’étoffe pour faire leur coup sans être connus. Masque se dit figurément en choses morales pour signifier une couverture d’une méchante action ; les hypocrites cachent bien des méchancetés sous le masque de la dévotion. Masquer : se dit au figuré, pour dire couvrir, déguiser ses actions ; ce dévot masque toutes des méchancetés du prétexte de vertu, du bien public, du salut du prochain (Furetière). Ce terme marque plus nettement que déguiser l’intention de tromper et d’induire en erreur, généralement par malveillance.

Pascal fait une distinction assez proche au début de la XVe Provinciale entre dire des choses fausses et mentir ou calomnier : « On peut bien dire des choses fausses en les croyant véritables, mais la qualité de menteur enferme l’intention de mentir. Je ferai donc voir, mes Pères, que votre intention est de mentir et de calomnier ; et que c’est avec connaissance et avec dessein que vous imposez à vos ennemis des crimes dont vous savez qu’ils sont innocents, parce que vous croyez le pouvoir faire sans déchoir de l’état de grâce. »

On trouve une observation du même genre dans Laf. 579, Sel. 482. Carrosse versé ou renversé selon l’intention. Répandre ou verser selon l’intention.

plus de roi, de pape, d’évêque, mais auguste monarque, etc.

Auguste monarque ne convient proprement qu’au roi. Auguste : majestueux, vénérable, sacré (Furetière). On trouve cette expression dans des textes pour désigner en termes respectueux la personne du roi, en insistant sur le caractère unique et absolu de son pouvoir.

On appelle un évêque Monseigneur. On peut désigner collectivement les évêques sous la dénomination de successeurs des apôtres, dans la mesure où le corps des évêques perpétue celui des apôtres.

Le pape, auquel on s’adresse en l’appelant Votre Sainteté, peut aussi être désigné sous la dénomination de successeur de Pierre, qui souligne la parenté du pontificat avec la situation de saint Pierre, que le Christ a mis à la tête de son Église (Matthieu, XVI, 18-19). On le désigne comme Vicaire du Christ pour le rattacher au fondateur de l’Église catholique. On peut aussi le désigner par la périphrase d’évêque de Rome, ce que le pape était en effet aux origines, et demeure vrai, mais qui souligne le fait que malgré la primauté qui lui a été attribuée, le pape conserve la charge épiscopale. On parle aussi du Souverain pontife. Ces différentes expressions désignent toutes la même personne, mais en insistant sur divers aspects de sa fonction.

Voir sur ces points les indications fournies par le Dictionnaire théologique de L. Bouyer, articles Évêques (p. 249-253) et Pape (p. 486-490).

Pascal avait dû avoir égard aux exigences du chancelier Séguier, qui exigeait d’être appelé Monseigneur, lorsqu’il lui a offert une machine arithmétique. Voir Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. A. Adam, I, Pléiade, p. 611 sq., toujours bonne langue : « Le chancelier est l’homme du monde le plus avide de louanges » ; « personne n’a tant donné à l’extérieur que lui [...]. Il ne ferait pas un pas sans exempt et sans archers. Il est le premier qui s’est avisé de se faire traiter de Grandeur ; avant lui pas un ne s’était fait traiter de Monseigneur dans les harangues, quand on lui parle comme député. Mais en récompense, jamais au fond chancelier ne fit moins le chancelier que lui : il est toujours le très humble valet du ministre ».

Corneille, Héraclius, OC II, p. 353 sq. Lettre dédicatoire adressée à Séguier, qu’il appelle Monseigneur. Appellation réservée, selon Furetière, « à des personnes fort qualifiées », ducs et pairs, archevêques, évêques, présidents à mortier.

Havet (éd. des Pensées, 1866, t. 1, p. 102), suivi par Brunschvicg (GEF, XII, p. 54-55), rapproche ce passage d’un extrait d’une lettre de Damien Mitton à Méré, conservée dans la correspondance de ce dernier (lettre 175) : « Je viens d’examiner un auteur qui loue Charles-Quint de ce qu’en cette grande bataille, où il s’agissait d’assujettir l’Allemagne, malgré les douleurs de la goutte, dont il était ce jour-là si cruellement tourmenté, il se fit lier sur son cheval, sans sortir de la bataille qu’il ne l’eût gagnée. Et l’auteur, pensant relever cette action, appelle toujours Charles-Quint ce grand empereur. Mais il me semble qu’il eût été beaucoup mieux de le nommer Charles ; parce que ce grand empereur le cache sous ce nom et amuse ainsi l’imagination, au lieu que Charles le montre à découvert, et fait voir plus clairement que c’est lui. Et de plus, quand on dit que Charles méprise la douleur et la mort pour l’ambition, on dit de lui de plus grandes choses que si on disait, ce grand empereur : car il est bien plus grand à Charles, qui est simplement un homme, de mépriser la mort et la douleur, qu’il ne l’est à un grand empereur, dont le métier est de mépriser tout pour la gloire. Sur quoi il me vient dans l’esprit que, si le même auteur eût voulu parler de lui retiré à Saint-Just, après qu’il eût quitté ses royaumes et l’empire, se promenant comme un particulier avec les religieux de l’abbaye, il eût fallu l’appeler ce grand empereur ». Lafuma, lui, invoque seulement un souvenir des conversations avec Méré et Mitton (éd. Luxembourg, Notes, II, p. 97).

Point de Paris, capitale du royaume.

-------

Il y a des lieux où il faut appeler Paris, Paris, et d’autres où il la faut appeler capitale du royaume.

Point de Paris, capitale du royaume : entendre : on ne dit point Paris, mais capitale du royaume.

Il y a des lieux où il faut appeler Paris, Paris : Pensées, éd. Havet, I, Delagrave, 1866, p. 102. Des lieux : des endroits dans le discours.

Le deuxième paragraphe est apparemment le remède au défaut du premier. Le trait de séparation répond peut-être à un approfondissement de la réflexion : Pascal note d’abord différentes façons de masquer la nature dans le discours par des circonlocutions. Dans un second temps, il remarque que les expressions à employer dépendent du contexte et du registre rhétorique, et que, dans certains « lieux », la tournure figurée convient aussi bien que le nom propre en d’autres. Dans quelles circonstances est-il préférable de dire la capitale du royaume plutôt que Paris ? Il s’agit sans doute de textes dans lesquels on veut souligner la prééminence de Paris, soit politique, soit économique.

Voir l’article Paris, Capitale, dans le Dictionnaire du grand siècle de F. Bluche (dir.), p. 1150-1151, à compléter par l’article Paris (la ville et l’administration de), p. 1145-1150, qui cite le juriste Julien Brodeau, dont la description résume les idées accessoires qui sont associées à l’expression capitale du royaume : « La ville de Paris est la royale et capitale du royaume, le centre de l’État, le séjour ordinaire des rois et de leur cour, le siège du premier et plus ancien parlement et de la cour des pairs, la ville source des lois, la commune patrie de tous les Français, le pôle de toutes les nations du monde, la France de la France ».

-------

À mesure qu’on a plus d’esprit, on trouve qu’il y a plus d’hommes originaux. Les gens du commun ne trouvent point de différence entre les hommes.

Discours sur les passions de l’amour, § 33, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1661. « À mesure que l’on a plus d’esprit, on trouve plus de beautés originales ; mais il ne faut pas être amoureux, car quand on l’aime l’on n’en trouve qu’une ». Le début de cette maxime semble avoir été une sorte de thème, sujet à des variations : voir le § 7, ibid., p. 1656 : « À mesure que l’on a plus d’esprit, les passions sont plus grandes, parce que les passions n’étant que des sentiments et des pensées, qui appartiennent purement à l’esprit, quoiqu’elles soient occasionnées par le corps, il est visible qu’elles ne sont plus que l’esprit même, et qu’ainsi elles remplissent toute sa capacité ».

Laf. 613, Sel. 506. Grandeur, misère. À mesure qu’on a de lumière on découvre plus de grandeur et plus de bassesse dans l’homme.

Original signifie, selon les dictionnaires de l’époque qui est premier en excellence. La langue n’a pas retenu l’idée d’excellence.

Le fait de ne voir aucune différence entre les hommes ne signifie donc pas, selon Pascal, que ceux-ci sont communs, mais que celui qui les trouve tels est lui-même commun. Ce qu’un individu voit ou croit voir est moins significatif de la réalité que de ce qu’il est lui-même. Remarque de moraliste dont on trouverait des exemples chez La Rochefoucauld.

On trouve ici un écho d’une idée qui court dans tout le XVIIe siècle, savoir que l’on voit toujours les autres sur son propre modèle. Cette remarque s’applique aussi bien à la comédie qu’à la tragédie, par exemple.

-------

Diverses sortes de sens droit, les uns dans un certain ordre de choses et non dans les autres ordres où ils extravaguent.

Pascal part de l’idée générale de la différence des esprits, et du fait que les hommes n’ont pas, d’un domaine à l’autre, une même aptitude à raisonner correctement. La distinction de l’esprit de géométrie et de l’esprit de justesse ne s’impose que progressivement au cours de la rédaction.

Brunschvicg Léon, Le génie de Pascal, Hachette, Paris, 1924, p. 45 sq., consacre un chapitre aux vues assez amples à la distinction de ces formes d’esprit.

La forme de l’incipit de ce fragment rappelle celle du fragment Misère 7 (Laf. 58. Sel. 92), sur la tyrannie : Pascal distingue diverses chambres de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux dont chacun règne chez soi, non ailleurs, de sorte que lorsqu’ils se rencontrent ils se battent sottement à qui sera le maître l’un de l’autre, car leur maîtrise est de divers genre.

De manière analogue, parmi les « sens droits », c’est-à-dire parmi les esprits capables de raisonner sainement, Pascal distingue diverses sortes, qui sont chacune adaptées à un ordre de choses, mais qui extravaguent dès qu’ils en sortent. Extravaguer : dire ou faire quelque chose mal à propos, indiscrètement et contre le bon sens, ou la suite du discours ou la bienséance (Furetière).

La distinction opérée par Pascal entre esprit de géométrie et esprit de justesse dans le présent fragment d’une part, et esprit de géométrie et esprit de finesse dans le fragment Géométrie-finesse II (Laf. 513-514, Sel. 671) d’autre part, a donné, comme l’écrit Jean Laporte, « beaucoup de tablature aux commentateurs ».

Il faut, pour y voir clair, éviter un certain nombre de confusions. Voir sur ce point Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd. Paris, 1993, p. 95 sq.

Jean Laporte souligne à juste titre que la distinction entre esprit de géométrie et esprit de justesse dans le présent fragment, est très différente de celle que le fragment suivant effectue entre esprit de géométrie et esprit de finesse.

Un premier point doit être nettement retenu. Aucun des esprits dont il est question dans le présent fragment et le suivant, esprit de géométrie, esprit de justesse et esprit de finesse, ne se confond avec le cœur, dont la notion est expliquée dans le fragment Grandeur 6 (Laf. 110, Sel. 142). Le cœur reçoit et fournit les principes par intuition immédiate : nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C’est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, [...] par instinct et par sentiment, et c’est sur ces connaissances du cœur qu’il faut que la raison s’appuie. [...] les principes se sentent, les propositions se concluent. Le cœur est la faculté des principes, mais il ne produit aucune conséquence des principes qu’il offre.

Les esprits de géométrie, de finesse et de justesse ont pour propre, non de fournir des principes, mais d’en tirer les conséquences, chacun sous un certain aspect. Ils diffèrent par leur caractère, mais leur domaine commun est celui du raisonnement, qui des principes tire des conséquences.

L’esprit de géométrie est l’aptitude à tirer, sans les confondre, des conséquences de principes nombreux, ce qui marque son « amplitude » ; ces principes qui ont pour caractère d’être éloignés de l’usage commun, de sorte qu’on a de la peine à les apercevoir, mais ils sont si gros, si palpables qu’une fois qu’on les a aperçus, il est presque impossible qu’ils échappent (voir Géométrie-finesse II (Laf. 512, Sel. 671)). J. Mesnard propose pour exemple de ce genre de principes la divisibilité de l’espace à l’infini, dont on sait que, selon Pascal, certains esprits sont incapables de la comprendre.

L’esprit de finesse (dont la nature sera examinée plus en détail dans le dossier du fragment suivant) caractérise aussi une manière de tirer des conséquences, ce qui interdit de le confondre avec le cœur, comme ont cru pouvoir le faire certains commentateurs. Ces principes sont dans l’usage commun et devant les yeux de tout le monde, de sorte que pour les saisir on n’a pas à faire de grands efforts. Le propre de ces principes est leur extrême délicatesse et leur grand nombre, tel qu’il est presque impossible qu’il n’en échappe. Cet esprit tire des conséquences comme l’esprit de géométrie, mais d’une manière qui se rapproche d’une intuition : on les voit à peine, on les sent plutôt qu’on ne les voit [...]. Ce sont choses tellement délicates, et si nombreuses qu’il faut un sens bien délicat et bien net pour les sentir, et juger droit et juste selon ce sentiment. Le raisonnement se fait alors tacitement, naturellement et sans art, d’une seule vue.

L’esprit de justesse, dont il est question dans ce fragment, consiste à pénétrer vivement et profondément les conséquences des principes, ce qui caractérise la force et droiture d’esprit. Mais cette capacité de pénétration en profondeur se concilie difficilement avec une saisie ample des choses, telle qu’on la trouve dans l’esprit géométrique.

On peut se faire une idée de la manière dont on pouvait concevoir la justesse d’esprit parmi les relations de Pascal, en lisant ce qu’en écrit le chevalier de Méré.

Méré, Discours, De la conversation, éd. Boudhors, Paris, F. Roches, 1930, p. 126. Justesse de l’esprit et du sentiment. C’est par la justesse de l’esprit « qu’on suit comme à vue le sujet qui se présente », qu’on va droit à la pensée d’une personne, sans s’écarter : p. 126. Il permet de ne pas prendre une circonstance pour l’essentiel, et de savoir trouver un certain milieu entre le trop et le peu : p. 127.

Méré, Conversations, Première conversation, Paris, F. Roches, 1930, p. 14. « Pour ce qui est des justesses, j’en trouve de deux sortes, qui font toujours de bons effets. L’une consiste à voir les choses comme elles sont, et sans les confondre : pour peu que l’on y manque en parlant, et même en agissant, cela se connaît ; elle dépend de l’esprit et de l’intelligence. L’autre justesse paraît à juger de la bienséance, et à connaître en de certaines mesures jusqu’où on doit aller, et quand il se faut arrêter. Celle-ci, qui vient principalement du goût, et du sentiment, me semble plus douteuse, et plus difficile ». Méré revient sur la justesse dans le Discours de la justesse, in Conversations, p. 95 sq. Entre deux sortes de justesse, il y propose une distinction plus précise : l’une est équilibre entre excès et défaut ; l’autre est connaissance du vrai rapport des choses. Le Discours est une sévère critique de Voiture.

Le contraire de l’esprit de justesse est sans doute, dans l’esprit de Pascal, celui des esprits faux qui ne sont jamais ni fins ni géomètres mentionné dans Géométrie-finesse II (Laf. 512, Sel. 671).

Dans le présent texte, Pascal réfléchit d’abord à la différence entre les esprits en fonction du nombre de principes qu’ils sont capables de prendre en compte dans leurs raisonnements ; il n’est question explicitement que de l’esprit de géométrie et de l’esprit de justesse. Pascal distingue ici les esprits selon leur ampleur et leur profondeur : l’esprit de justesse a la force d’aller très profondément dans la voie des conséquences, mais c’est au dépens du nombre des principes ; au contraire l’esprit de géométrie prend en compte beaucoup de principes, mais il ne va pas nécessairement aussi loin que l’esprit de justesse.

C’est seulement dans un second temps, et à titre d’exemples, que Pascal invoque la physique comme ordre de choses qui comporte peu de principes et la géométrie comme domaine où les principes sont nombreux. Dans cette seconde étape, la notion de finesse des principes apparaît de manière furtive, sans que, du côté de la géométrie, Pascal invoque autre chose que le grand nombre de ses principes. Pascal ne parle pas vraiment ici de l’esprit de finesse, et se contente de noter en passant que dans l’hydraulique les conséquences sont « fines », sans souligner, comme il le fera dans le fragment suivant, le caractère non seulement nombreux, mais inhabituel des principes de la géométrie. Rien non plus ne suggère, comme ce sera le cas dans le fragment suivant, que l’esprit de finesse s’exerce dans « l’usage commun » du monde, c’est-à-dire dans la vie sociale ; l’exemple que Pascal propose ici des choses fines est tiré de la physique, qui n’a rien de commun avec la vie dans le monde.

Laporte Jean, Le cœur et la raison selon Pascal, p. 57-67, consacre une section à l’esprit de finesse, dont la lecture est utile, mais qui est entaché d’une confusion difficilement soutenable entre l’esprit de finesse et le cœur. Une note de la p. 63 peut cependant être retenue : « Pascal reconnaît trois sortes d’esprit : l’esprit de justesse, l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse. Mais ces trois sortes d’esprits ne sont pas comparables sur le même plan. La pensée comprenant deux moments principaux : apercevoir les principes, tirer les conséquences, c’est seulement par rapport à ce dernier moment que Pascal oppose, à l’esprit de géométrie, l’esprit de justesse : l’esprit de justesse « tire bien les conséquences de peu de principes » (comme on fait, par exemple, en algèbre), et l’esprit de géométrie « tire bien les conséquences des choses où il y a beaucoup de principes (comme il arrive dans la géométrie proprement dite, qui est ici opposée aux autres branches de la mathématique, et où l’on a à considérer des groupes de lignes, figures et plans). Quant à l’esprit de finesse, il peut avoir, lui aussi, à tirer des conséquences ; mais comme il a été dit, ce n’est pas ce qui, de sa part, est intéressant. Ses caractères distinctifs, et son opposition à l’esprit de géométrie, s’accusent surtout dans le premier moment, qui est la perception des principes : les principes qu’aperçoit l’esprit de finesse sont en nombre beaucoup plus considérable encore que ceux de l’esprit de géométrie, et ils sont aperçus d’emblée et globalement, mais confusément, tandis que l’esprit de géométrie les aperçoit un à un et discursivement mais sans les confondre ».

Pour exemple de personnes qui raisonnent bien dans un certain ordre de choses et non dans les autres ordres où ils extravaguent, on pense souvent au chevalier de Méré, esprit très juste dans les affaires du monde, mais faux dans ce qui touche la géométrie : voir la lettre de Pascal à Fermat du 29 juillet 1654, où Pascal dit qu’il « a très bon esprit, mais il n’est pas géomètre. C’est [...] un grand défaut. Et même il ne comprend pas qu’une ligne mathématique soit divisible à l’infini et croit fort bien entendre qu’elle est composée de points en nombre infini, et jamais je n’ai pu l’en tirer. Si vous le pouviez faire, on le rendrait parfait » (OC II, éd. J. Mesnard, p. 1142). Voir aussi De l’esprit géométrique, I, § 26, p. 404 et le commentaire p. 374 ; et § 39, OC III, éd. J. Mesnard, p. 411-412, à propos de la division indéfinie de l’espace, que certains esprits, très bons ailleurs, refusent d’admettre : « Ceux qui ne seront pas satisfaits de ces raisons, et qui demeureront dans la créance que l’espace n’est pas divisible à l’infini, ne peuvent rien prétendre aux démonstrations géométriques ; et, quoi qu’ils puissent être éclairés en d’autres choses, ils le seront fort peu en celles-ci : car on peut aisément être très habile homme et mauvais géomètre. »

Mais Pascal pense peut-être à Roberval. Voir Baillet Adrien, Vie de M. Descartes, Seconde partie, Paris, Hortemels, Livre VII, ch. XVII, éd. de 1691, p. 381. « C’est ce qui acheva de le détacher de M. de Roberval, qui dès l’an 1649 lui avait fait connaître et à M. son Père, combien il était médiocre métaphysicien sur la nature des choses spirituelles, et combien il était important qu’il se tût toute sa vie sur les opinions des libertins et des déistes ». Noter que cela signifie que Roberval délire en métaphysique, mais non qu’il partage les idées philosophiques des libertins et des déistes.

Noter que l’opposition de ces trois sortes d’esprit n’est pas le seul sujet sur lequel Pascal indique que certaines personnes peuvent extravaguer dans un ordre de choses alors qu’elles raisonnent bien dans un autre domaine : voir le fragment Preuves de Jésus-Christ 11 (Laf. 308, Sel. 339), qui le montre, en un sens très différent, à propos des trois ordres.

Harrington Thomas M., Pascal philosophe. Une étude unitaire de la pensée de Pascal, Paris, SEDES-CDU, 1982. ✍

-------

Les uns tirent bien les conséquences de peu de principes, et c’est une droiture de sens.

Chez Pascal comme chez La Rochefoucauld, droiture s’entend au sens intellectuel, et non moral comme ce serait le cas aujourd’hui (voir l’éd. Truchet, p. 113). La Rochefoucauld oppose droiture d’esprit et esprit de travers (voir maxime 448).

La Rochefoucauld, Maximes, 502. « Peu d’esprit avec de la droiture ennuie moins, à la longue, que beaucoup d’esprit avec du travers ».

Conséquence

Pascal emploie le terme de conséquence dans le Triangle arithmétique, consectarium en latin, conséquence en français.

Pour parler strictement, le mot conséquence ne désigne pas la proposition qui découle d’une autre, mais l’ensemble de l’argument qui, d’une proposition en tire une autre. Fonseca, Institutionum dialecticarum libri, VI, I, Cologne, Colinum Cholinum, 1594, p. 236. Consequentia, sive consecutio, est oratio in qua ex aliquo aliquid colligitur.

Lalande André, Vocabulaire technique..., p. 177. Consequentia : la proposition A est la conséquence d’une proposition ou d’un système de propositions B, si, B étant vrai, A peut être démontré vrai en vertu des lois logiques. S’oppose à principe.

Blanché Robert, Le raisonnement, p. 76. La conséquence logique.

Aristote, Rhétorique, 1399 a 10, sur les consécutions.

Pour une présentation claire et accessible de la théorie des conséquences au Moyen Âge, voir Boquin Daniel et Celeyrette Jean, “La logique au moyen âge”, in La science au Moyen Âge, Dossier Pour la Science, 37, octobre-janvier 2003, p. 28 sq. Voir Provinciale IV : « Car il n’oublie rien. Qu’en dites-vous ? Ô que cela me plaît ! lui répondis-je ; que j’en vois de belles conséquences ! Je perce déjà dans les suites : que de mystères s’offrent à moi ! Je vois, sans comparaison, plus de gens justifiés par cette ignorance et cet oubli de Dieu que par la grâce et les sacrements. Mais, mon Père, ne me donnez-vous point une fausse joie ? »

Les autres tirent bien les conséquences des choses où il y a beaucoup de principes.

Par exemple, les uns comprennent bien les effets de l’eau, en quoi il y a peu de principes ; mais les conséquences en sont si fines qu’il n’y a qu’une extrême droiture d’esprit qui y puisse aller ;

Noter que, dans ce passage, Pascal ne parle pas ici de la finesse des principes, mais de celle des conséquences. Cela met une différence entre esprit de justesse et esprit de finesse au sens du fragment suivant.

Les effets de l’eau : voir Raisons des effets. Le mot effet doit être pris au sens de la physique, savoir phénomène. Pascal et le duc de Roannez sont connaisseurs en hydraulique. Les principes essentiels de l’hydraulique sont exposés dans le Traité de l’équilibre des liqueurs. Le premier est, selon le chapitre I, que les liqueurs pèsent suivant leur hauteur ; que la pression est égale dans un plan horizontal du liquide ; la pression de l’eau est la même pour tous les points à un niveau donné, autrement dit la pression dans un liquide au repos varie linéairement avec la cote entre deux plans horizontaux séparés par une distance. Les liqueurs pèsent en elles-mêmes, et leur pression dépend du poids spécifique du liquide et de sa hauteur. Plus subtils sont les principes suivants, que Pascal mentionne dans le même traité : les liquides transmettent les pressions exercées sur eux en tous sens, la pression s’exerce non seulement verticalement, mais dans toutes les directions, aussi bien latéralement « ou même en haut », normalement aux parois. Ces deux derniers points sont significatifs, car ils ne sont pas admis par tout le monde. Aristote, les médiévaux et même Galilée ont pensé que les parties supérieures de l’eau ne compriment pas les inférieures ; le fond de la mer ne supporte aucune pression de l’eau qui le surmonte : voir Mersenne, Correspondance, I, p. 266 ; voir Duhem Pierre, Les origines de la statique, II, p. 30. Voir aussi Mersenne, Hydraulica phaenomena..., Prop. XLIX, p. 204 : « aquam in aquam gravitatis aequalis nihil ponderare », et l’air ne pèse pas dans l’air. D’autre part, selon les aristotéliciens, il n’y a pas de pression latérale dans un liquide. Voir Mersenne, Correspondance, I, p. 266. Voir sur ces auteurs De Waard Cornélis, L’expérience barométrique, p. 46-47.

L’application des principes formulés dans L’équilibre des liqueurs devient plus délicate dans le traité où Pascal aborde la pression atmosphérique, le Traité de la pesanteur de la masse de l’air. Le chapitre II, dans sa deuxième section, montre que « la pesanteur de la masse de l’air » cause différents effets dont on trouve l’équivalent dans les liqueurs comme l’eau et le mercure (difficulté d’ouvrir un soufflet, élévation de l’eau dans les pompes et les seringues, suspension de l’eau dans le tuyaux bouchés par en haut, mouvement dans les siphons). Mais il se contente d’une très brève allusion à la compressibilité, propriété particulière de la masse de l’air, qu’il compare rapidement à celle d’un « grand amas de l’air », réservant sans doute l’approfondissement de ce sujet à une autre recherche. En effet, les derniers chapitres de La pesanteur de la masse de l’air évoquent le poids de l’air en « chaque lieu du monde », et celui de « tout l’air qui est au monde ». Mais Pascal ne dit rien de la hauteur de la couche atmosphérique, car il ne dispose pas de moyens mathématiques simples pour l’évaluer : si l’air était incompressible, comme l’eau, la hauteur de sa couche serait directement proportionnelle à la pression qu’il exerce. Mais comme il sait que la partie de l’atmosphère qui est « au fond serait bien plus comprimée que celle qui serait au milieu, ou près du haut » : « l’air qui est au bas, c’est-à-dire dans les lieux profonds, est bien plus comprimé que celui qui est plus haut, comme au sommet des montagnes, parce qu’il est chargé d’une plus grande quantité d’air » (OC II, éd. J. Mesnard, p. 1063). Par conséquent, étant donné la raréfaction progressive de l’air à mesure que l’on s’élève, plus on s’élève, plus l’air est « dilaté », et une même quantité d’air occupe un plus grand espace.

Le Récit de la Grande expérience ne fait nulle part allusion à une mesure de la hauteur totale de l’atmosphère ; Roberval avait déjà remarqué que le calcul qu’on pourrait faire en se fondant sur les données connues serait trompeur ; voir Seconde narration, OC II, éd. J. Mesnard, p. 611. Au-dessus de 200 m, une cause de non proportionnalité intervient du fait que chaque couche est comprimée par le poids de celles qui la surmontent et échappe à l’action de celles qui sont au-dessous. Quand on s’élève dans l’atmosphère, les pressions décroissent en proportion géométrique quand les hauteurs croissent en proportion arithmétique ; la loi de décroissance est une loi exponentielle. Il faut aussi tenir compte de la chaleur, dont les variations perturbent les calculs.

Le Fragment d’un traité du vide, OC II, éd. J. Mesnard, p. 787 sq., montre que Pascal était pleinement conscient du fait que les conséquences des principes de l’équilibre des liqueurs demandaient de grandes précautions, en raison de la complexité et de la finesse des facteurs qui devaient être pris en compte.

L’idée qu’un manque de justesse d’esprit peut conduire à des erreurs n’est pas une abstraction. Pascal donne un exemple de cas où un manque de droiture d’esprit conduit à une application fausse des principes de l’eau dans le Traité de la pesanteur de la masse de l’air, Que la pesanteur de la masse de l’air produit tous les effets qu’on a jusqu’ici attribués à l’horreur du vide, OC II, p. 1066-1080, Que la pesanteur de la masse de l’air fait monter l’eau dans les siphons, p. 1068 et p. 1075-1077.

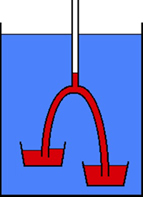

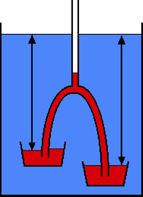

Pascal emploie un siphon à trois jambes, que Huygens Christian, Œuvres, XXII, p. 561, et Pascal, OC I, éd. J. Mesnard, p. 504. Désigne sous le nom de siphon à trois bouts. Ce siphon est plein de mercure ; ses deux jambes inférieures plongent dans deux cuves également pleines de mercure. L’ensemble du dispositif est plongé dans une grande cuve remplie d’eau. Un physicien demi-habile appliquera à ce montage le principe formulé par Pascal dans L’équilibre des liqueurs : les liquides pèsent suivant leur hauteur. Il en conclura que comme la colonne d’eau qui presse le vaisseau le plus bas est plus grande que celle qui presse le vaisseau supérieur, le mercure remontera dans le siphon du vaisseau inférieur au vaisseau supérieur : « il semble d’abord qu’il doit résulter que le vif argent doit être poussé de la jambe la plus longue dans la plus courte ».

|

|

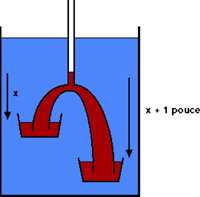

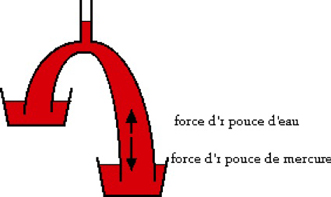

Mais c’est un raisonnement de demi-habile, car c’est l’inverse qui se produit. On s’appuie sur un principe vrai, mais qu’on applique mal. La suite de l’analyse entre dans le détail, c’est-à-dire dans la comparaison des colonnes de mercure, et dans l’étude de l’équilibre entre les colonnes de mercure et d’eau. Le mercure résiste différemment dans les deux jambes : la résistance est plus forte dans la plus longue jambe, qui contient le plus de mercure, « de la force que lui donne la hauteur d’un pouce », différence supposée des deux jambes.

|

|

Suit l’étude de la compensation des forces de la pression de l’eau et de la pression du mercure dans la plus longue jambe, qui montre que le mercure doit descendre du vaisseau le plus élevé à celui qui est en bas. La déduction de l’effet total conclut l’article : comme « un pouce de vif argent pèse plus qu’un pouce d’eau”, “le vif argent de la plus courte jambe est poussé en haut avec plus de force ; et partant il doit monter ». |

|

Le retour à la raison des effets se fait toujours sous la forme d’une proportion : si on raisonne sur la cause seulement, on aboutit à une prévision fausse.

Brunschvicg Léon, Le génie de Pascal, Hachette, Paris, 1924, p. 47 sq.

et ceux‑là ne seraient peut‑être pas pour cela grands géomètres parce que la géométrie comprend un grand nombre de principes, et qu’une nature d’esprit peut être telle qu’elle puisse bien pénétrer peu de principes jusqu’au fond, et qu’elle ne puisse pénétrer le moins du monde les choses où il y a beaucoup de principes.

Il y a donc deux sortes d’esprits : l’une de pénétrer vivement et profondément les conséquences des principes, et c’est là l’esprit de justesse ; l’autre, de comprendre un grand nombre de principes sans les confondre, et c’est là l’esprit de géométrie. L’un est force et droiture d’esprit. L’autre est amplitude d’esprit. Or l’un peut bien être sans l’autre, l’esprit pouvant être fort et étroit, et pouvant être aussi ample et faible.

Pascal insiste ici sur le grand nombre des principes que l’esprit de géométrie peut prendre en compte, par rapport à l’esprit de justesse. Dans le fragment suivant, il indiquera que l’esprit de finesse a un nombre encore plus grand de principes à considérer. Il n’y a pas d’un texte à l’autre de contradiction.

♦ Amplitude d’esprit

Jungo Michel, Le vocabulaire de Pascal étudié dans les fragments pour une apologie, Paris, D’Artrey, sd., p. 50. Selon M. Jungo, on considère que le mot amplitude est un mot technique, qui est même parfois classé parmi les mots vieux et burlesques. Furetière et Ozanam le mettent parmi les mots propres aux mathématiques et en particulier à l’astronomie.

Dans Disproportion de l’homme (RO 347), Pascal écrit d’abord amplitude, puis il biffe le mot et remplace par ample sein de la nature. Que l’homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu’il éloigne sa vue des objets bas qui l’environnent. Qu’il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l’univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour lui-même n’est qu’une pointe très délicate à l’égard de celui que ces astres, qui roulent dans le firmament, embrassent. Mais si notre vue s’arrête là que l’imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout le monde visible n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’en approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n’enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses.

♦ Échos dans l’œuvre de Pascal

L’exemple d’un esprit qui ne sait pas suivre les principes des effets des liqueurs est donné par Pascal dans la Lettre à Le Pailleur, OC II, p. 565-566.

« Qu’il est immobile et se transporte avec le tube. Ici le P. Noël montre combien peu il pénètre dans le sentiment qu’il veut réfuter ; et j’aurais à le prier de remarquer sur ce sujet, que quand un sentiment est embrassé par plusieurs personnes savantes, on ne doit point faire d’estime des objections qui semblent le ruiner, quand elles sont très faciles à prévoir, parce qu’on doit croire que ceux qui le soutiennent y ont déjà pris garde, et qu’étant facilement découvertes, ils en ont trouvé la solution puisqu’ils continuent dans cette pensée. Or, pour examiner cette difficulté en particulier, si ces antithèses ou contrariétés n’avaient autant ébloui son esprit que charmé son imagination, il aurait pris garde sans doute que, quoi qu’il en paraisse, le vide ne se transporte pas avec le tuyau, et que l’immobilité est aussi naturelle à l’espace que le mouvement l’est au corps. Pour rendre cette vérité évidente, il faut remarquer que l’espace, en général, comprend tous les corps de la nature, dont chacun en particulier en occupe une certaine partie ; mais qu’encore qu’ils soient tous mobiles, l’espace qu’ils remplissent ne l’est pas ; car, quand un corps est mû d’un lieu à l’autre, il ne fait que changer de place, sans porter avec soi celle qu’il occupait au temps de son repos. En effet, que fait-il autre chose que de quitter sa première place immobile, pour en prendre successivement d’autres aussi mobiles ? Mais celle qu’il a laissée, demeure toujours ferme et inébranlable si bien qu’elle devient, ou pleine d’un autre corps si quelqu’un lui succède, ou vide si pas un ne s’offre pour lui succéder ; mais soit ou vide ou plein, toujours dans un pareil repos, ce vaste espace, dont l’amplitude embrasse tout, est aussi stable et immobile en chacune de ses parties, comme il l’est en son total. Ainsi je ne vois pas comment le P. Noël a pu prétendre que le tuyau communique son mouvement à l’espace vide, puisque n’ayant nulle consistance pour être poussé, n’ayant nulle prise pour être tiré, et n’étant susceptible, ni de la pesanteur, ni d’aucune des facultés attractives, il est visible qu’on ne le peut faire changer de place. Ce qui l’a trompé est que, quand on a porté le tuyau d’un lieu à un autre, il n’a vu aucun changement au-dedans ; c’est pourquoi il a pensé que cet espace était toujours le même parce qu’il était toujours pareil à lui-même. Mais il devait remarquer que l’espace que le tuyau enferme dans une de ses situations, n’est pas le même que celui qu’il comprend dans la seconde ; et que, dans la succession de son mouvement, il acquiert continuellement de nouveaux espaces : si bien que celui qui était vide dans la première de ses positions, devient plein d’air, quand il en part pour prendre la seconde, dans laquelle il rend vide l’espace qu’il rencontre, au lieu qu’il était plein d’air auparavant ; mais l’un et l’autre de ces espaces alternativement pleins et vides demeurent toujours également immobiles. »

Pascal montre aussi concrètement les erreurs qu’un esprit confus peut commettre dans la critique qu’il présente, dans la même Lettre à Le Pailleur, OC II, éd. J. Mesnard, p. 569-570, de l’expérience par laquelle le jésuite « prétend prouver le mélange continuel et nécessaire des éléments », mais qui « ne fait voir qu’une confusion violente de quelques vapeurs éparses parmi l’air, qui s’y soutiennent comme la poussière, sans qu’il paraisse qu’elles entrent dans la composition de l’air ».