Pensées diverses IX – Papier original : RO 270-2 et 269-1 (feuille découpée post mortem)

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 190 et 191 p. 429-429 v° / C2 : p. 399 v°-401 (copie de Pierre Guerrier)

Éditions de Port-Royal :

Chap. X - Juifs : 1669 et janv. 1670 p. 87 / 1678 n° 15 p. 87

Chap. XXXI - Pensées diverses : 1669 et janv. 1670 p. 330 / 1678 n° 22 p. 325

Éditions savantes : Faugère II, 259, XXIV ; I, 182-183, XI et XII / Havet XV.9, XXV.155, VI.62, VII.12 / Brunschvicg 673, 304, 351 / Tourneur p. 137-1 / Le Guern 676 et 677 / Lafuma 826 à 829 (série XXXI, notée XXX par erreur) / Sellier 667 et 668

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

BÉNICHOU Paul, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, 1948. CHINARD Gilbert, En lisant Pascal, Lille, Giard, Genève, Droz, 1948. DEMOREST Jean, Dans Pascal, Paris, Minuit, 1953. FERREYROLLES Gérard, Les reines du monde. L’imagination et la coutume chez Pascal, Champion, Paris, 1995. FORCE Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, Paris, Vrin, 1989. ISHIKAWA Tomohiro, “La théorie des trois états de l’homme chez Pascal”, Équinoxe, VI, été 1990, p. 117-141. LE GUERN Michel, L’image dans l’œuvre de Pascal, Paris, Klincksieck, 1983. LHERMET J., Pascal et la Bible, Paris, Vrin, 1931. MARIN Louis, Pascal et Port-Royal, Paris, Presses Universitaires de France, 1997. McKENNA Antony, Pascal et son libertin, Paris, Garnier, 2017. MESNARD Jean, “La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal”, in La culture du XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 426-453. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993. MIEL Jan, Pascal and theology, The John Hopkins Press, Baltimore and London, 1969. NOILLE-CLAUZADE, L’univers du style. Analyses de la rhétorique classique, Metz, Université de Metz, 2003. SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970. SHIOKAWA Tetsuya, Pascal et les miracles, Paris, Nizet, 1977. |

✧ Éclaircissements

Fac secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte.

Exemplar : original, type, exemple, modèle.

Sur ce passage, se reporter à la liasse Loi figurative.

Loi figurative 3 (Laf. 247, Sel. 279). Figuratives. Fais toutes choses selon le patron qui t’a été montré en la montagne. Sur quoi saint Paul dit que les Juifs ont peint les choses célestes.

Exode, XXV, 40. « Inspice, et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est » ; « Considérez bien toutes choses, et faites tout selon le modèle qui vous a été montré sur la montagne » (Tr. Sacy). Plutôt que le mont Horeb, la montagne dont il est ici question est le mont Sinaï, où Moïse reçut la loi divine. Commentaire de la Bible de Sacy : « Un savant interprète [Estius] croit que ces paroles ne montrent pas seulement que Dieu fit voir alors à Moïse une image sensible de tout ce qu’il lui ordonnait de faire ; mais même qu’il lui découvrit toutes les vérités de la loi nouvelle, qui étaient marquées comme sous des crayons obscurs, par toutes ces ombres et ces figures de l’ancienne loi, dont Dieu l’avait rendu le dispensateur ».

On trouve en effet aussi dans la Lettre aux Hébreux, VIII, 3-5 : « Facito secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte ». Paul écrit bien dans ce passage que les Juifs ont peint les choses célestes : « Car tout pontife est établi pour offrir à Dieu des dons et des victimes. C’est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose qu’il puisse offrir. Si donc c’était quelqu’une des choses qui sont sur la terre, il n’aurait point du tout été prêtre, vu qu’il y en a déjà pour offrir des dons selon la loi. Et qui rendent en effet à Dieu le culte qui consiste en des figures et des ombres des choses du ciel, ainsi que Dieu dit à Moïse lorsqu’il devait dresser le tabernacle : Ayez soin de faire tout selon le modèle qui vous a été montré sur la montagne » (tr. Sacy).

La formule Fais toutes choses selon le patron qui t’a été montré en la montagne, empruntée au livre de l’Exode, parmi les « ordonnances touchant la construction du tabernacle et de l’arche, de la table des pains et du chandelier d’or », résume le fondement de la doctrine des figures telle qu’elle est exposée dans les Pensées. C’est à la fois dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau que Pascal trouve le principe que la loi juive a été faite à l’imitation des réalités spirituelles qui leur ont servi de modèles, et qu’elle doit par conséquent en être considérée comme la figure.

Lhermet J., Pascal et la Bible, p. 204. Exemple de contamination entre l’Ancien et le Nouveau testament.

La religion des Juifs a donc été formée sur la ressemblance de la vérité du Messie, et la vérité du Messie a été reconnue par la religion des Juifs qui en était la figure.

Dans les Juifs la vérité n’était que figurée :

dans le ciel elle est découverte,

dans l’Église elle est couverte et reconnue par le rapport à la figure.

-------

La figure a été faite sur la vérité, et la vérité a été reconnue sur la figure.

Pascal a commencé une note sur le fait que la religion des Juifs n’est pas la vraie, mais il y a renoncé pour s’intéresser au problème de la figure et de la vérité.

L’Église tient le milieu entre l’état des Juifs et la gloire dans le ciel.

Provinciale XVI, § 14, éd. Cognet, Garnier, p. 394 sq., sur la foi dans les « choses qui ne se voient pas », l’eucharistie et la présence cachée de Dieu :

« [...] la cause pour laquelle Dieu a établi ces différentes manières de recevoir une même viande, est la différence qui se trouve entre l’état des Chrétiens en cette vie et celui des bienheureux dans le Ciel. L’état des Chrétiens, comme dit le cardinal Du Perron après les Pères, tient le milieu entre l’état des bienheureux et l’état des Juifs. Les bienheureux possèdent Jésus-Christ réellement sans figure et sans voile. Les Juifs n’ont possédé de Jésus-Christ que les figures et les voiles, comme était la manne et l’agneau pascal. Et les Chrétiens possèdent Jésus-Christ dans l’Eucharistie véritablement et réellement, mais encore couvert de voiles. Dieu, dit saint Eucher, s’est fait trois tabernacles : la synagogue, qui n’a eu que les ombres sans vérité ; l’Église, qui a la vérité et les ombres ; et le Ciel où il n’y a point d’ombres, mais la seule vérité. Nous sortirions de l’état où nous sommes, qui est l’état de foi, que saint Paul oppose tant à la loi qu’à la claire vision, si nous ne possédions que les figures sans Jésus-Christ, parce que c’est le propre de la loi de n’avoir que l’ombre, et non la substance des choses. Et nous en sortirions encore, si nous le possédions visiblement ; parce que la foi, comme dit le même Apôtre, n’est point des choses qui se voient. Et ainsi l’Eucharistie est parfaitement proportionnée à notre état de foi, parce qu’elle enferme véritablement Jésus-Christ, mais voilé. De sorte que cet état serait détruit, si Jésus-Christ n’était pas réellement sous les espèces du pain et du vin, comme le prétendent les hérétiques : et il serait détruit encore, si nous le recevions à découvert comme dans le Ciel ; puisque ce serait confondre notre état, ou avec l’état du Judaïsme, ou avec celui de la gloire. »

Voir Shiokawa Tetsuya, Pascal et les miracles, p. 169 sq., surtout la note 164, p. 170. Voir Du Perron, Traité du saint sacrement de l’Eucharistie, Paris, 1622, qui donne la citation deux fois, p. 5 et p. 423. La référence que Pascal suit y est donnée en marge : Eucher. Lugd. Homil. Sabbato post dominic. Quadrages. Du Perron tire la citation du recueil des homélies publiées sous le nom d’Eusèbe d’Emèse, D. Eusebii Emisseni Homiliae in Evangelia, quae cunctis diebus dominicis totius anni ac feriis quadragesimatibus legi solent..., Paris, 1554, 36, Sabbato post primam dominicam, f° 63-64. Il l’attribuait à saint Eucher. La patristique moderne rejette les deux attributions et propose Bruno de Segni.

Ishikawa Tomohiro, “La théorie des trois états de l’homme chez Pascal”, Équinoxe, VI, été 1990, p. 119 sq. Sur le milieu, qui est transitoire par nature : p. 123. La théorie des trois états est-elle proprement pascalienne ?, p. 123 sq.

Miel Jan, Pascal and theology, p. 126. Différence entre l’état des Juifs, qui n’ont possédé le Christ que les figures et les voiles, et celui des chrétiens, qui possèdent Jésus-Christ réellement sans figures, mais sous le voile de l’Eucharistie. Cette condition est exactement proportionnée à notre foi, parce que la foi « n’est pas des choses qui se voient ».

Voir aussi la Lettre de Pascal à Melle de Roannez du 29 octobre 1656, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 1035 sq. sur l’étrange secret de Dieu.

Sur le couple figure et vérité, voir Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., p. 248-284. Voir p. 251, qui renvoie au chapitre Que la loi était figurative. Entre le sens littéral des prophéties et le sens spirituel, le rapport est plus étroit que de signe à chose signifiée : il n’est pas seulement de contiguïté, mais de ressemblance entre le matériel et le spirituel, le visible et l’invisible, l’ordre de la nature et celui de la grâce. Passer de la figure à la vérité, c’est le plus souvent passer de l’Ancien au Nouveau Testament, le premier fournissant une image matérielle du second.

La vérité est donc postérieure à la figure dans l’ordre historique et dans l’ordre de la connaissance : le déroulement historique va de l’Ancien Testament au Nouveau, et c’est par la loi de Moïse et les prophètes que l’homme découvre la loi du Christ figurée. Mais l’ordre des réalités fondamentales est inverse : le modèle de la « religion des Juifs » est la loi du Messie, qui en est l’archétype, parce qu’elle a été formée « sur la ressemblance de la vérité du Messie ». De sorte que c’est par la loi de Moïse et les figures de l’Ancien Testament que l’homme découvre la loi du Christ figurée, à partir de laquelle elles ont été formées. Il n’y a pas de cercle vicieux, mais une sorte de pédagogie des origines.

Mesnard Jean, “La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal”, in La culture du XVIIe siècle, p. 426-453. Problème de la loi juive. Est-elle admirable ou rejetée ? Cela dépend du contexte ; en tout cas elle n’a pas d’autre rôle que de figurer la religion chrétienne. Moïse a établi la religion juive sur le modèle de la religion chrétienne dont il a eu la révélation au mont Sinaï. Ses institutions sont absurdes et inutiles en elles-mêmes, sans nulle valeur pédagogique. Cette conception n’est pas dans la tradition : Pascal enlève à la loi de Moïse toute portée proprement religieuse et la réduit à l’état de signe. Seuls les spirituels pouvaient voir que le loi n’avait pas sa valeur en elle-même et discerner le seul précepte non figuratif d’aimer Dieu : p. 240.

Voir Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, p. 256 sq., qui montre comment ce principe d’explication « s’applique à tous les aspects de l’Ancien Testament ».

Loi figurative 22 (Laf. 267, Sel. 298). Figures. Dès qu’on a ouvert ce secret il est impossible de ne le pas voir. Qu’on lise le vieil testament en cette vue et qu’on voie si les sacrifices étaient vrais, si la parenté d’Abraham était la vraie cause de l’amitié de Dieu, si la terre promise était le véritable lieu de repos ? non, donc c’étaient des figures. Qu’on voie de même toutes les cérémonies ordonnées et tous les commandements qui ne sont point pour la charité, on verra que c’en sont les figures. Tous ces sacrifices et cérémonies étaient donc figures ou sottises, or il y a des choses claires trop hautes pour les estimer des sottises. Savoir si les prophètes arrêtaient leur vue dans l’Ancien Testament ou s’ils y voyaient d’autres choses.

Dans les Juifs la vérité n’était que figurée : dans le ciel elle est découverte, dans l’Église elle est couverte et reconnue par le rapport à la figure : voir Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, p. 261 sq. Si les Juifs ne disposaient que de la figure, les chrétiens ne recevaient pas une clarté parfaite : ils demeurent dans un clair-obscur que seule la charité peut faire surmonter en portant à une recherche sincère. La vérité ne sera pleinement découverte que dans l’éternité : p. 270-271.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 402. Figure et réalité.

Sur le couple de la figure et de la vérité, on se reportera au livre de Force Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, notamment les parties II et III.

-------

Saint Paul dit lui‑même que des gens défendront les mariages, et lui‑même en parle aux Corinthiens d’une manière qui est une ratière. Car si un prophète avait dit l’un et que saint Paul eût dit ensuite l’autre, on l’eût accusé.

Ratière : petite machine ou piège où on attrape les rats en vie par le moyen d’une trappe qui se ferme, quand il veut manger un morceau de lard qui la soutient. Furetière n’indique aucun sens figuré pour ce mot.

L’expression de Pascal est ici assez ambiguë.

Il peut vouloir dire que les hérétiques que saint Paul attaque s’expriment « d’une manière qui est une ratière », autrement dit un piège qui lui serait tendu, pour le faire parler autrement que les prophètes et le faire condamner. Paul aurait alors mis en garde ses auditeurs contre une manœuvre malhonnête visant à le perdre.

On peut aussi entendre que saint Paul a parlé de la virginité comme un état supérieur au mariage. Mais dans I Timothée, IV, v. 2-3, attaque et dénonce comme hérétiques les « imposteurs [...] qui interdiront le mariage et l’usage des viandes, que Dieu a créées pour être reçues avec action de grâces par les fidèles ». Il tient alors à dissiper une imposture ourdie par ses ennemis, qui consisterait à lui tendre un piège en le mettant en contradiction avec les prophètes (et avec lui-même). Aussi se trouve-t-il obligé de préciser aux destinataires de son épître, v. 35 : « Je vous dis ceci pour votre avantage non pour vous tendre un piège, mais seulement pour vous porter à ce qui est de plus saint ». Voir La Bible, éd. Sellier, coll. Bouquins, p. 1483 sq.

GEF XIV, p. 109, interprète le mot ratière comme suit : il convient d’entendre que saint Paul n’a pas tendu un piège, mais l’a évité : car il se serait mis en contradiction avec les prophètes s’il avait suivi les hypocrites qui allaient jusqu’à prohiber le mariage.

Brunschvicg cite aussi M. Monod, qui, dans le Bulletin des humanistes français, 15, 19 mai 1897, l’entend autrement : « Saint Paul a parlé d’une manière ambiguë de manière à n’être pas convaincu d’erreur par ses adversaires : sa doctrine du mariage est comme un piège qu’il tend à ses ennemis ». Il remarque à juste titre que saint Paul se défend de tendre un piège.

-------

Les cordes qui attachent le respect des uns envers les autres en général sont cordes de nécessité, car il faut qu’il y ait différents degrés, tous les hommes voulant dominer et tous ne le pouvant pas, mais quelques-uns le pouvant.

Les cordes est une addition. Pascal a d’abord écrit ce qui attache, puis a barré le ce, pour écrire les mots qui font image.

GEF XIII, p. 227, note sur le verbe de la première phrase : Pascal n’a pas corrigé le singulier du verbe attache. Molinier lit qu’attache. Mais le texte dit bien que le respect est le résultat d’une situation de nécessité, et non sa cause. Brunschvicg entend donc par cordes de nécessité, cordes nées de la nécessité.

Voir le commentaire de Le Guern Michel, L’image dans l’œuvre de Pascal, p. 225-226.

Demorest Jean, Dans Pascal, p. 116, voit dans ces cordes une image tirée d’un fonds banal que seule son application rend originale.

Ces commentaires ne précisent pas que cette métaphore des cordes n’est pas une pure invention rhétorique.

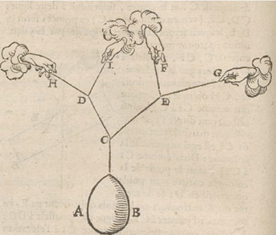

Pascal fait ici une application à la société politique de ce que Stevin, dont il connaît les œuvres, appelle la spartostatique, art pondéraire par cordages ; voir Stevin Simon, Les Œuvres mathématiques de Simon Stevin de Bruges, où sont insérées les Mémoires mathématiques. Revu, corrigé et augmenté par Albert Girard Samielois, mathématicien, Elzevier, Leyde, 1634, p. 504-511. Les compositions et les compensations de forces par les différents effets des cordages selon leur disposition, tels que les décrit Stevin, ont peut-être inspiré Pascal dans le présent fragment.

L’intervention de l’imagination au moment où la force veut se relâcher est nécessaire pour la raison que, sans elle, tout le système s’écroule. Roberval, Traité de mécanique, Axiome V : une balance qui n’appuie plus sur son centre ne soutient plus rien.

Marin Louis, Pascal et Port-Royal, p. 139 sq. Le fragment « dessine, dans son mouvement même, le procès d’une genèse du pouvoir dont le terminus a quo serait la force dans sa généralité et sa nécessité, et le terminus ad quem la représentation dans sa particularité imaginaire », de sorte que « les effets de force deviennent un système de signes, c’est-à-dire une force, mais hétérogène à la première, une force en représentation ». L. Marin associe à cette transformation la notion de respect, comme « lien social par excellence, ce qui fait tenir ensemble les individus [...] dans un groupe comme société » : p. 140.

McKenna Antony, Pascal et son libertin, Paris, Garnier, 2017, p. 47 sq.

Nécessité : que faut-il entendre ? Que les cordes sont nécessaires ? De nécessité se dit pour nécessairement, et tient lieu d’adverbe portant alors sur le verbe est. On peut aussi entendre que ce sont des cordes qui s’imposent par nécessité, ou encore des cordes dont on a besoin. Enfin on peut comprendre que la nature de ces cordes est de consister en la nécessité. Le sens peut être précisé par le il faut de la phrase suivante.

Marin Louis, Pascal et Port-Royal, p. 140. « Ici s’énonce non point une prescription obligatoire, où serait valorisée une hiérarchie, une structure d’ordre, mais une nécessité physique productrice d’une diversification « verticale » dont les différences entre les quantités de force sont la raison par composition ».

Il s’agit en fait d’une nécessité à la fois logique et matérielle, qui repose sur un principe assuré : tous les hommes voulant dominer et tous ne le pouvant pas, mais quelques-uns le pouvant. Il est logiquement nécessaire qu’il y ait des cordes, parce que tout le monde ne peut pas commander, mais seulement quelques-uns, ce qui impose l’existence d’une hiérarchie et des relations de respect et de soumission.

Le manuscrit permet de constater que, comme c’est souvent le cas, le principe essentiel a été trouvé dans un second temps de la rédaction.

Le raisonnement est dans sa forme comparable à celui du fragment Vanité 33 (Laf. 47, Sel. 80). Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont point nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. [...] Le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux il est inévitable que nous ne le soyons jamais.

Voir Marin Louis, Pascal et Port-Royal, p. 140 sq.

Ce genre de raisonnement rapproche de l’argumentation par raison des effets.

Raisons des effets 1 (Laf. 80, Sel. 115). Le respect est : Incommodez-vous. Cela est vain en apparence mais très juste, car c’est dire : je m’incommoderais bien si vous en aviez besoin, puisque je le fais bien sans que cela vous serve, outre que le respect est pour distinguer les grands. Or si le respect était d’être en fauteuil on respecterait tout le monde et ainsi on ne distinguerait pas. Mais étant incommodé on distingue fort bien.

McKenna Antony, Pascal et son libertin, p. 47 sq.

Figurons‑nous donc que nous les voyons commencer à se former. Il est sans doute qu’ils se battront jusqu’à ce que la plus forte partie opprime la plus faible, et qu’enfin il y ait un parti dominant. Mais quand cela est une fois déterminé alors les maîtres, qui ne veulent pas que la guerre continue, ordonnent que la force qui est entre leurs mains succédera comme il leur plaît : les uns le remettent à l’élection des peuples, les autres à la succession de naissance, etc.

Chinard Gilbert, En lisant Pascal, Lille, Giard, Genève, Droz, 1948, p. 74 sq. Rapprochement avec Hobbes, De cive.

On pourrait aussi voir dans ce passage un tour qui annonce celui de Jean-Jacques Rousseau dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (éd. J. Roussel, Paris, Garnier, 1989, p. 24). Mais Pascal ne commence pas par écarter tous les faits…

Sur le réalisme dont Pascal fait preuve dans sa représentation de l’ordre social, voir Thirouin Laurent, “Le réalisme de Pascal”, in Ferreyrolles Gérard (dir.), Justice et force. Politiques au temps de Pascal, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 20-23 septembre 1990, p. 347-364.

Noille-Clauzade Christine, L’univers du style. Analyses de la rhétorique classique, Metz, Université de Metz, 2003, p. 83. Usage de la fable dans le discours savant. Passage de Lamy, Préface de la 3e éd. de sa Rhétorique, pour expliquer la genèse rationnelle des sciences.

Marin Louis, Pascal et Port-Royal, p. 141 sq.

Et c’est là où l’imagination commence à jouer son rôle. Jusque‑là la pure force l’a fait. Ici c’est la force qui se tient par l’imagination en un certain parti, en France des gentilshommes, en Suisse des roturiers, etc.

Or ces cordes qui attachent donc le respect à tel et à tel en particulier sont des cordes d’imagination.

Vanité 31 (Laf. 44, Sel. 78). Imagination.

Voir la note de GEF XIII, p. 228, qui paraphrase ce passage.

C’est la force qui se tient par l’imagination en un certain parti, en France des gentilshommes : ce passage rappelle implicitement les Trois discours sur la condition des Grands, qui ont pour objet de dissiper les illusions attachées par l’imagination à la condition aristocratique.

Vanité 36 (Laf. 50, Sel. 83). Les Suisses s’offensent d’être dits gentilshommes et prouvent leur roture de race pour être jugés dignes des grands emplois.

Ferreyrolles Gérard, Les reines du monde. L’imagination et la coutume chez Pascal, p. 149. La force apparaît comme le relais entre deux imaginations, celle du maître et celle des sujets ; les grandeurs d’établissement tiennent doublement de la fantaisie des hommes, en celui qui les institue et en ceux pour qui elles sont instituées.

Marin Louis, Pascal et Port-Royal, p. 143 sq.

La liaison de ce fragment avec la raison des effets n’est pas immédiatement visible, mais elle est sensible à la lecture de Raisons des effets 20 (Laf. 103, Sel. 135), qui déduit aussi d’une sorte de nécessité logique des conséquences qui paraissent à première vue indéfendables. Justice force. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n’a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.

La pure force : c’est parce que la force sans la justice est accusée de tyrannie que l’imagination doit la faire passer pour juste.

Ce dernier travail est assuré par l’imagination, qui fait que le fort apparaît comme détenteur de la justice.

Raisons des effets 6 (Laf. 87, Sel. 121). Le chancelier est grave et revêtu d’ornements. Car son poste est faux et non le roi. Il a la force, il n’a que faire de l’imagination. Les juges, médecins, etc., n’ont que l’imagination.

Voir le fragment Laf. 797, Sel. 650, où Pascal imagine le retour de bâton qu’infligent les violents aux agents de l’imagination : un soldat fait volet le bonnet d’un président.

McKenna Antony, Pascal et son libertin, p. 47 sq.

-------

Ces grands efforts d’esprit où l’âme touche quelquefois sont choses où elle ne se tient pas. Elle y saute seulement, non comme sur le trône pour toujours mais pour un instant seulement.

GEF XIII, p. 265, renvoie au début de l’Essai, II, 29, De la vertu, de Montaigne, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 738 sq., qui convient que l’homme peut « élancer parfois » son âme plus loin que d’ordinaire, mais qu’il ne s’agit que de traits d’exception. Brunschvicg renvoie aussi à Charron, Trois vérités, II, 11.

Cette maxime pourrait être inspirée par le théâtre de Corneille. Voir dans Horace, V, le discours du jeune Horace lors de son jugement.

« Sire, c’est rarement qu’il s’offre une matière

À montrer d’un grand cœur la vertu toute entière.

Suivant l’occasion elle agit plus ou moins,

Et paraît forte ou faible aux yeux de ses témoins.

Le peuple, qui voit tout seulement par l’écorce,

S’attache à son effet pour juger de sa force ;

Il veut que ses dehors gardent un même cours,

Qu’ayant fait un miracle, elle en fasse toujours :

Après une action pleine, haute, éclatante,

Tout ce qui brille moins remplit mal son attente :

Il veut qu’on soit égal en tout temps, en tous lieux ;

Il n’examine point si lors on pouvait mieux,

Ni que, s’il ne voit pas sans cesse une merveille,

L’occasion est moindre, et la vertu pareille :

Son injustice accable et détruit les grands noms ;

L’honneur des premiers faits se perd par les seconds ;

Et quand la renommée a passé l’ordinaire,

Si l’on n’en veut déchoir, il faut ne plus rien faire.

Je ne vanterai point les exploits de mon bras ;

Votre majesté, sire, a vu mes trois combats :

Il est bien malaisé qu’un pareil les seconde,

Qu’une autre occasion à celle-ci réponde,

Et que tout mon courage, après de si grands coups,

Parvienne à des succès qui n’aillent au-dessous ;

Si bien que pour laisser une illustre mémoire,

La mort seule aujourd’hui peut conserver ma gloire :

Encor la fallait-il sitôt que j’eus vaincu,

Puisque pour mon honneur j’ai déjà trop vécu. »

La constance, comme aptitude à demeurer fidèle à soi-même et à son devoir, est une vertu d’inspiration stoïcienne qui se trouve aussi chez les héros tragiques. L’homme la possède très rarement, depuis que le péché originel a voué sa nature à l’inconstance.

Vanité 12 (Laf. 24, Sel. 58). Condition de l’homme. Inconstance, ennui, inquiétude.

Laf. 681, Sel. 560. Je n’admire point l’excès d’une vertu comme de la valeur si je ne vois en même temps l’excès de la vertu opposée : comme en Épaminondas qui avait l’extrême valeur et l’extrême bénignité, car autrement ce n’est pas monter c’est tomber. On ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois et remplissant tout l’entre-deux. Mais peut-être que ce n’est qu’un soudain mouvement de l’âme de l’un à l’autre de ces extrêmes et qu’elle n’est jamais en effet qu’en un point, comme le tison de feu. Soit ; mais au moins cela marque l’agilité de l’âme si cela n’en marque l’étendue.

Laf. 724, Sel. 605. Ce que peut la vertu d’un homme ne se doit pas mesurer par ses efforts mais par son ordinaire.

La difficulté tient en ce que, contrairement aux stoïciens notamment, l’ordinaire de l’homme ne lui permet pas de vivre constamment en héros.

Voir Bénichou Paul, Morales du grand siècle, p. 155 sq., sur la « démolition du héros », qui tient essentiellement en une négation de la constance du héros aristocratique.

Sellier Philippe, “L’anamorphose des grands hommes”, in Port-Royal et la littérature, II, 2e éd., p. 311-326. ✍

Laf. 526, Sel. 454. Le mal est aisé. Il y en a une infinité, le bien presque unique. Mais un certain genre de mal est aussi difficile à trouver que ce qu’on appelle bien, et souvent on fait passer pour bien à cette marque ce mal particulier. Il faut même une grandeur extraordinaire d’âme pour y arriver aussi bien qu’au bien.