Miracles III – Fragment n° 11 / 11 – Papier original : RO 343 r° / v°

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 197 p. 467 v° à 471 v° / C2 : p. 267 à 273

Éditions de Port-Royal : Chap. XXVIII - Pensées chrestiennes : 1669 et janv. 1670 p. 271-272 /

1678 n° 73 p. 264

Éditions savantes : Faugère I, 289, LXX ; II, 97, XVIII ; I, 272, XXIII ; I, 259, XXXVII ; I, 230, CLXXIII ; I, 268, VIII ; II, 326, XXIX ; I, 269, X ; I, 268, IX ; II, 260, XXVIII / Havet Prov. 343 p. 295 ; VI.60 ; XXIII.42, 33 ; XXIV.83 bis ; XXV.204 ; VII.39 ; Prov. 344 p. 289 ; XXV.130 bis ; XXIV.47 ; XXIV.11 ; XXIII.43 ; XXV. 41 / Brunschvicg 927, 385, 851, 916, 55, 262, 924, 781 / Tourneur p. 160-2 / Le Guern 707 / Lafuma 903 à 912 (série XXXIV, notée XXXIII par erreur) / Sellier 450 et 451

____________________________________________________________________________________

✧ Éclaircissements

Sommaire

Analyse des notes liés aux Provinciales : La folle idée que vous avez de l’importance de votre Compagnie... Analyse des autres notes : L’histoire de l’aveugle-né...

|

La folle idée que vous avez de l’importance de votre Compagnie vous a fait établir ces horribles voies.

L’autosatisfaction et l’arrogance des jésuites est un lieu commun à l’époque de Pascal.

Les Provinciales, éd. Cognet, p. 81, n. 1.

Lettre de Guy Patin à Spon du 26 décembre 1656, GEF VI, p. 306. Sortie de la Provinciale XVI : « Je ne sais si les jésuites pourront bien se taire, combien qu’ils aient très mauvais jeu ; mais ces carabins sont si glorieux, que lors même qu’ils ont tort, ils veulent triompher de tout le monde ». Carabin : « chevau-léger armé d’une petite arme à feu qui tire avec un rouet. Ces cavaliers qui disaient autrefois des compagnies séparées, et quelquefois des régiments, servaient à la garde des officiers généraux, à se saisir des passages à charger les premières troupes que l’ennemi faisait avancer, et à les harceler dans leurs postes ; souvent aussi ils ne faisaient que lâcher leur coup, et ils se retiraient. Il n’y en a plus guère que parmi les gardes du corps. On appelle figurément un carabin celui qui entre en quelque compagnie sans s’y arrêter longtemps, qui ne fait que tirer son coup et s’en va » (Furetière).

Pasquier Étienne, Le Catéchisme des Jésuites, éd. C. Sutto, p. 99. Sur la raison de cet orgueil, qui est que les jésuites croient que leurs fantasques décisions sont des articles de foi : p. 316.

Arnauld Antoine, Remontrances aux PP. Jésuites.

Sacy a résumé cela en vers dans les Enluminures, X, p. 41 sq. :

« Qu’on lise cette altière IMAGE,

Où vous-mêmes rendez hommage

À cette Idole de grandeur

Dont le temple est dans votre cœur :

On vous verra dans vos louanges

Vous dépeindre comme des Anges,

Et les vains les plus effrontés

Rougiront de vos vanités.

Là, les sciences exilées

Vos Aigles, vos Phœnix nouveaux,

En sont les illustres flambeaux.

L’Église en ses mœurs affaiblie

Par votre zèle est rétablie

Et possède en vous ce trésor

Qui lui ramène un siècle d’or.

Parmi vous ce sont tous miracles :

Autant d’hommes, autant d’oracles.

Si l’Église a quatre Docteurs,

Elle en a cent en vos Auteurs.

Vous éclairez toute la terre :

Vous estes des foudres de guerre :

Non moins puissants ni moins hardis

Que le grand Samson fut jadis.

Vous naissez tous le casque en teste :

Dans la plus horrible tempête

Vos intrépides champions

Sont plus fermes que des lions. »

Les parties en italique sont des citations.

Pontchâteau Sébastien-Joseph, Morale pratique des Jésuites, p. 45. Voir Arnauld Antoine, Œuvres, XXXII, p. 45. Renvoi à l’Imago.

Pinthereau François, Naissance du jansénisme, p. 37. Manifestations d’autosatisfaction des Jésuites.

Daniel Gabriel, Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe, p. 40 sq. Discussion de la thèse de l’orgueil des jésuites et critique des raisonnements de Pascal à ce sujet.

Les jésuites se disent pharisiens de la loi nouvelle : voir Deuxième écrit des curés de Paris, in Les Provinciales, éd. Cognet, Garnier, p. 424. « Après avoir semé le désordre de toutes parts, par la publication de leur détestable morale, ils traitent de perturbateurs du repos public ceux qui ne se rendent pas complaisants à leurs desseins, et qui ne peuvent souffrir que ces Pharisiens de la loi nouvelle, comme ils se sont appelés eux-mêmes, établissent leurs traditions humaines sur la ruine des traditions divines. » L’expression vient du jésuite Louis Cellot, De hierarchia et hierarchicis, 1641 : « Ego novae legis pharisaeus ». L’expression est citée par Arnauld dans L’innocence et la vérité défendues, 1652, et la Remontrance aux PP. jésuites, 1651.

Pontchâteau, Morale pratique des jésuites, in Arnauld Antoine, Œuvres, XXXII, p. 95. Pharisiens de la loi nouvelle. « C’est cet esprit de pharisien, qui leur a fait composer de gros volumes, seulement pour se louer eux-mêmes, et pour prouver qu’ils ne sont pas comme le reste des hommes. Si Jésus-Christ reprochait aux pharisiens de son temps, qu’ils affectaient les premières places dans les assemblées, et voulaient être honorés comme les principaux docteurs du peuple, personne n’ignore que les jésuites s’élèvent au-dessus de tous les autres ordres religieux, qu’ils marchent partout les premiers, et se qualifient les maîtres du monde, magistros orbis. Si les anciens pharisiens prenaient l’autorité de dispenser les hommes des principaux commandements de la loi, il faut avouer que les nouveaux pharisiens sont infiniment plus habiles en cet art [...] » : p. 95-96.

Il est bien visible que c’est ce qui vous a fait suivre celle de la calomnie, puisque vous blâmez en moi comme horribles les moindres impostures que vous excusez en vous,

Sur la calomnie, voir les Provinciales XV et XVI.

Descotes Dominique, “La calomnie dans les Provinciales”, Courrier du Centre International Blaise Pascal, n° 18, 1996, p. 14-21.

Thirouin Laurent, “Imprudence et impudence. Le dispositif ironique dans les Provinciales”, Courrier du Centre International Blaise Pascal, 18, 1996, p. 31-42.

Romeo Maria Vita, “Calunnia e menzogna nelle Lettere Provinviali”, in Romeo Maria Vita (dir.), Le « Provinciali » oggi. Atti delle giornate Pascal 2007, Catane, C. U. E. C. M., 2009, p. 217-235.

parce que vous me regardez comme un particulier et vous comme Imago.

Comme Imago : entendre comme une société, par opposition au particulier solitaire.

Pontchâteau, Morale pratique des jésuites, in Arnauld Antoine, Œuvres, XXXII, p. 45, référence à l’Imago.

|

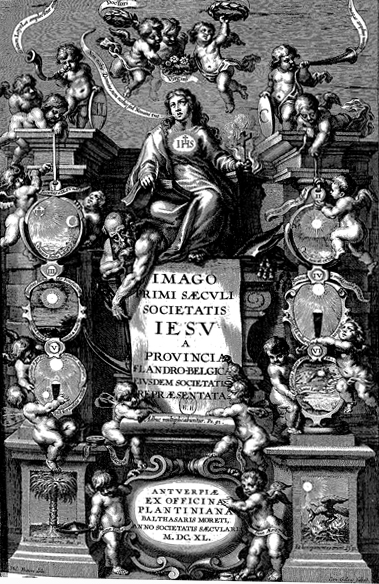

Imago : sur l’Imago primi saeculi Societatis Jesu a provincia Flandro-Belgica ejusdem Societatis repraesentata, Anvers, 1640, 952 p. in-f°., voir la Provinciale V, éd. Cognet, Garnier, p. 72-73. Pascal ironise sur ce livre de propagande : « Voici les premiers traits de la morale des bons pères jésuites, de ces hommes éminents en doctrine et en sagesse ; qui sont tous conduits par la sagesse divine, qui est plus assurée que toute la philosophie. Vous pensez peut-être que je raille : je le dis sérieusement, ou plutôt ce sont eux-mêmes qui le disent dans leur livre intitulé Imago primi saeculi. Je ne fais que copier leurs paroles aussi bien que dans la suite de cet éloge. C’est une société d’hommes, ou plutôt d’anges, qui a été prédite par Isaïe en ces paroles : Allez, anges prompts et légers. La prophétie n’en est-elle pas claire ? Ce sont des esprits d’aigles ; c’est une troupe de phénix ; un auteur ayant montré depuis peu qu’il y en a plusieurs. Ils ont changé la face de la chrétienté. Il le faut croire puisqu’ils le disent. » L’autosatisfaction de la Compagnie de Jésus s’exprime surtout dans l’Imago primi Saeculi Societatis Jesu : voir l’étude de Fumaroli Marc, in L’École du silence. Le sentiment des images au XVIIe siècle, Flammarion, Paris, 1998. Œuvre collective des jésuites sous la direction du P. Jean Bolland, ce livre est destiné à célébrer le premier centenaire de la Société ; c’est un modèle de style asianiste jésuite des années 1600-1640, entièrement rédigé dans une optique de la louange de tout dans la Société, par hyperbolisation constante des idées et des faits à la gloire de la Compagnie (à quoi s’opposent directement les Provinciales comme style atticiste parisien). Cette publication a choqué beaucoup de monde dans les milieux gallicans ; elle a suscité des protestations : Sacy, Les Enluminures, 1644 ; Pontchâteau et Arnauld, in Morale pratique... (Œuvres, XXXII, p. 45 sq. : l’Imago comme preuve de l’orgueil collectif des jésuites) ; Barbier d’Aucour, Onguent pour la brûlure, tous reviennent sur l’accusation de délire d’amour-propre de la Compagnie de Jésus, qui se substitue à Dieu dans l’adoration des fidèles. Marc Fumaroli a tenté un renversement de perspective : ce que la Compagnie dit qu’elle fait après s’être humiliée devant Dieu, ne se portant gloire qu’après cette humiliation, les ennemis des jésuites y voient une ruse de l’amour-propre collectif, mais l’esprit de corps qu’on reproche à la société n’est pas l’égoïsme d’un corps profane, mais le sentiment collectif de la Société de ne pas être séparée du corps mystique du Christ engendre non pas une pure et simple vanité mondaine : c’est une dimension nécessaire de la vie en Christ. Le livre veut être une histoire nécessaire pour donner aux nouvelles générations de jésuites les exempla des anciennes générations pour faire mieux corps : de là une rhétorique de fête collective, avec chants, emblèmes, carmina, fête à laquelle les doctes aussi sont conviés. |

Shiokawa Tetsuya, Pascal et les miracles, p. 125. Sur ce passage. Shiokawa note que Lafuma lit horribles maximes.

GEF V, p. 250, n. 1, avec observation sur les références erronées. Pascal tire probablement ses citations d’Arnauld, Seconde Apologie pour l’Université (1651) et Remontrance aux P. jésuites (1651), encore que ces textes ne donnent pas tous les passages.

Maynard Ulysse, Les Provinciales et leur réfutation, I, p. 215-217. L'éditeur défend dans une note les intentions de l’Imago comme un exercice rhétorique destiné à célébrer le développement de la Compagnie.

Provinciale XII, 1. « J’étais prêt à vous écrire sur le sujet des injures que vous me dites depuis si longtemps dans vos écrits, où vous m’appelez impie, bouffon, ignorant, farceur, imposteur, calomniateur, fourbe, hérétique, calviniste déguisé, disciple de Du Moulin, possédé d’une légion de diables, et tout ce qu’il vous plaît. Je voulais faire entendre au monde pourquoi vous me traitez de la sorte, car je serais fâché qu’on crût tout cela de moi ; et j’avais résolu de me plaindre de vos calomnies et de vos impostures, lorsque j’ai vu vos réponses, où vous m’en accusez moi-même. Vous m’avez obligé par là de changer mon dessein, et néanmoins je ne laisserai pas de le continuer en quelque sorte, puisque j’espère, en me défendant, vous convaincre de plus d’impostures véritables que vous ne m’en avez imputé de fausses. En vérité, mes Pères, vous en êtes plus suspects que moi ; car il n’est pas vraisemblable qu’étant seul comme le suis, sans force et sans aucun appui humain contre un si grand corps, et n’étant soutenu que par la vérité et la sincérité, je me sois exposé à tout perdre, en m’exposant à être convaincu d’imposture. Il est trop aisé de découvrir les faussetés dans les questions de fait comme celle-ci. Je ne manquerais pas de gens pour m’en accuser, et la justice ne leur en serait pas refusée. Pour vous, mes Pères, vous n’êtes pas en ces termes ; et vous pouvez dire contre moi ce que vous voulez, sans que je trouve à qui m’en plaindre. Dans cette différence de nos conditions, je ne dois pas être peu retenu, quand d’autres considérations ne m’y engageraient pas. Cependant vous me traitez comme un imposteur insigne, et ainsi vous me forcez à repartir : mais vous savez que cela ne se peut faire sans exposer de nouveau, et même sans découvrir plus à fond les points de votre morale ; en quoi je doute que vous soyez bons politiques. La guerre se fait chez vous et à vos dépens ; et quoique vous ayez pensé qu’en embrouillant les questions par des termes d’École, les réponses en seraient si longues, si obscures, et si épineuses, qu’on en perdrait le goût, cela ne sera peut-être pas tout à fait ainsi, car j’essaierai de vous ennuyer le moins qu’il se peut en ce genre d’écrire. Vos maximes ont je ne sais quoi de divertissant qui réjouit toujours le monde. Souvenez-vous au moins que c’est vous qui m’engagez d’entrer dans cet éclaircissement, et voyons qui se défendra le mieux. »

RO 397-1 r° / v° (Laf. 962, Sel. 796). Calomnier, haec est magna caecitas cordis.

N’en pas voir le mal, haec est major caecitas cordis.

Le défendre au lieu de s’en confesser comme d’un péché, tunc hominis concludit profunditas iniquitatis, etc. 230. Prosper.

Elidere. Caramuel.

Il paraît bien que vos louanges sont des folies par les folles [visions] comme le privilège de non-damné.

Shiokawa Tetsuya, Pascal et les miracles, p. 125. Sur ce passage. Le texte est écrit en marge, et est sans doute suggéré par la mention dans le passage précédent de l’Imago primi saeculi societatis Jesu.

L’Imago primi saeculi, V, 8, p. 649-650, déclare Que nul jésuite ne sera damné ; et que la Société n’a nul sujet de craindre la corruption. « Franciscum Borgiam orantem aliquandi deprehenderat Marcus viri socius, et (quod rarius animadverterat) manantibus ex singulari laetitia lacrymis large perfusum, rogat ergo causam uti promat tanti solatii, et cum urgendi instandique non faceret finem, ita demum ex Francisco intelligit : Scito, Marce frater (haec ipsa verba Borgiae sunt cum fide transcripta) Deus impense amare Societatem, eique concessisse beneficium, quod olim ordini sancti Benedicti, nimirum ut trecentius primis annis nemo qui inn ea ad mortem usque perseveraverit, damnetur. » La suite du texte rapporte l’enthousiasme avec lequel cette déclaration est suivie dans la Compagnie.

Pontchâteau, Morale pratique des jésuites, VIIe privilège, p. 52 sq., évoque ce passage et les promesses qui auraient été faites aux membres de la Compagnie de Jésus d’échapper à la damnation. « François Borgia, ayant le visage tout baigné de larmes de joie, dit à son compagnon nommé Marc : Sachez, mon frère (ce sont les propres paroles de Borgia transcrites fidèlement) que Dieu aime extrêmement la Société, et qu’il lui a accordé le privilège qu’il accorda autrefois à saint Benoît, savoir que les trois cent premières années aucun de ceux qui persévérera dans la Société jusques à la fin ne sera damné ». Plus bas, l’auteur remarque que cette promesse rend la Société « plus privilégiée que l’Église et que toutes les autres religions, qui étant mêlées dans le monde comme est la leur ne sont pas exemptes de sa corruption » : p. 54. Pontchâteau renvoie expressément à l’Imago.

Est‑ce donner courage à vos enfants de les condamner quand ils servent l’Église ?

-------

C’est un artifice du diable de divertir ailleurs les armes dont ces gens‑là combattraient les hérésies.

Les jansénistes ont eu le souci, bien avant la Paix de l’Église, de lutter contre l’hérésie protestante. La nécessité de s’opposer aux casuistes et les jésuites détourne les plumes de Port-Royal de cette lutte contre les ennemis extérieurs de l’Église catholique.

-------

Vous êtes mauvais politiques.

Plainemaison Jacques, “Pascal et la “politique” des Jésuites. Étude de la forme “politique” dans les Provinciales”, in Ferreyrolles Gérard (dir.), Justice et force. Politiques au temps de Pascal, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 20-23 septembre 1990, Klincksieck, Paris, 1996, p. 255-266.

Ferreyrolles Gérard, Pascal et la raison du politique, Paris, P. U. F., 1984, p. 77-91. Comment, malgré leur habileté apparente et leur peu de scrupule à employer la violence, les jésuites minent eux-mêmes les bases de leur puissance politique. Ils comptent sur le soutien du pape, du roi et des grands, dont ils s’ingénient à désagréger le pouvoir. Dans leur morale, ils flattent la concupiscence par leur doctrine des opinions probables, mais en cherchant à satisfaire tout le monde, ils mécontentent tout le monde : p. 79. De l’intérieur même, ils trichent avec ce qu’ils croient, et par leur propre aveu passent pour des imposteurs et des calomniateurs : p. 86. Alors que les jésuites cherchent à « s’attirer tout le monde », il sont tombés, selon le Projet de mandement « dans des excès qui les ont rendus le sujet de la risée de tout le monde » (voir Les Provinciales, éd. Cognet, Garnier, p. 462). Les décisions des jésuites sont « maintenant en aversion à tout le monde » : Provinciale XIV, éd. Cognet, p. 273.

Ferreyrolles Gérard, Blaise Pascal. Les Provinciales, Paris, P. U. F., 1984, p. 78-81.

Voir la Provinciale V, éd. Cognet, Garnier, p. 75, qui indique que les intentions cachées des jésuites sont bien d’ordre politique : « Sachez donc que leur objet n’est pas de corrompre les mœurs : ce n’est pas leur dessein. Mais ils n’ont pas aussi pour unique but celui de les réformer : ce serait une mauvaise politique. Voici quelle est leur pensée. Ils ont assez bonne opinion d’eux-mêmes pour croire qu’il est utile et comme nécessaire au bien de la religion que leur crédit s’étende partout, et qu’ils gouvernent toutes les consciences. Et parce que les maximes évangéliques et sévères sont propres pour gouverner quelques sortes de personnes, ils s’en servent dans ces occasions où elles leur sont favorables. Mais comme ces mêmes maximes ne s’accordent pas au dessein de la plupart des gens, ils les laissent à l’égard de ceux-là, afin d’avoir de quoi satisfaire tout le monde. C’est pour cette raison qu’ayant à faire à des personnes de toutes sortes de conditions et des nations si différentes, il est nécessaire qu’ils aient des casuistes assortis à toute cette diversité. »

Mais dans leur combat contre l’auteur des Provinciales, les jésuites courent le risque de laisser apparaître publiquement leur politique : voir la Provinciale XII, éd. Cognet, p. 216-217. « En vérité, mes Pères, vous en êtes plus suspects que moi ; car il n’est pas vraisemblable qu’étant seul comme le suis, sans force et sans aucun appui humain contre un si grand corps, et n’étant soutenu que par la vérité et la sincérité, je me sois exposé à tout perdre, en m’exposant à être convaincu d’imposture. Il est trop aisé de découvrir les faussetés dans les questions de fait comme celle-ci. Je ne manquerais pas de gens pour m’en accuser, et la justice ne leur en serait pas refusée. Pour vous, mes Pères, vous n’êtes pas en ces termes ; et vous pouvez dire contre moi ce que vous voulez, sans que je trouve à qui m’en plaindre. Dans cette différence de nos conditions, je ne dois pas être peu retenu, quand d’autres considérations ne m’y engageraient pas. Cependant vous me traitez comme un imposteur insigne, et ainsi vous me forcez à repartir : mais vous savez que cela ne se peut faire sans exposer de nouveau, et même sans découvrir plus à fond les points de votre morale ; en quoi je doute que vous soyez bons politiques. La guerre se fait chez vous et à vos dépens ; et quoique vous ayez pensé qu’en embrouillant les questions par des termes d’École, les réponses en seraient si longues, si obscures, et si épineuses, qu’on en perdrait le goût, cela ne sera peut-être pas tout à fait ainsi, car j’essaierai de vous ennuyer le moins qu’il se peut en ce genre d’écrire. Vos maximes ont je ne sais quoi de divertissant qui réjouit toujours le monde. Souvenez-vous au moins que c’est vous qui m’engagez d’entrer dans cet éclaircissement, et voyons qui se défendra le mieux. »

Pascal montre comment les opinions probables mettent les jésuites dans une mauvaise situation à l’égard des autorités politiques à la fin de la XIIe Provinciale, éd. Cognet, Garnier, p. 233. « Je ne m’arrêterai pas à vous montrer que Lessius, pour autoriser cette maxime, abuse de la loi qui n’accorde que le simple vivre aux banqueroutiers, et non pas de quoi subsister avec honneur. Il suffit d’avoir justifié Escobar contre une telle accusation ; c’est plus que je ne devais faire. Mais vous, mes Pères, vous ne faites pas ce que vous devez : car il est question de répondre au passage d’Escobar, dont les décisions sont commodes, en ce qu’étant indépendantes du devant et de la suite, et toutes renfermées en de petits articles, elles ne sont pas sujettes à vos distinctions. Je vous ai cité son passage entier, qui permet à ceux qui font cession de retenir de leurs biens, quoique acquis injustement, pour faire subsister leur famille avec honneur. Sur quoi je me suis écrié dans mes Lettres : Comment ! mes Pères, par quelle étrange charité voulez-vous que les biens appartiennent plutôt à ceux qui les ont mal acquis qu’aux créanciers légitimes ? C’est à quoi il faut répondre : mais c’est ce qui vous met dans un fâcheux embarras, que vous essayez en vain d’éluder en détournant la question, et citant d’autres passages de Lessius, desquels il ne s’agit point. Je vous demande donc si cette maxime d’Escobar peut être suivie en conscience par ceux qui font banqueroute ? Et prenez garde à ce que vous direz. Car si vous répondez que non, que deviendra votre docteur, et votre doctrine de la probabilité ? Et si vous dites que oui, je vous renvoie au Parlement. »

2e ms Guerrier (Laf. 989, Sel. 809). Les Jésuites ont voulu joindre Dieu au monde, et n’ont gagné que le mépris de Dieu et du monde. Car, du côté de la conscience, cela est évident ; et, du côté du monde, ils ne sont pas de bons cabalistes. Ils ont du pouvoir, comme je l’ai dit souvent, mais c’est-à-dire à l’égard des autres religieux. Ils auront le crédit de faire bâtir une chapelle et d’avoir une station de jubilé, non de pouvoir faire avoir des évêchés, des gouvernements de place. C’est un sot poste dans le monde que celui de moines, qu’ils tiennent, par leur aveu même (P. Brisacier, Bénédictins). Cependant... vous ployez sous les plus puissants que vous, et vous opprimez de tout votre petit crédit ceux qui ont moins d’intrigue que vous dans le monde.

VIe Écrit des curés de Paris, in Les Provinciales, éd. Cognet, Garnier, p. 449 : « C’est néanmoins une mauvaise politique : car il n’y a rien de plus capable de les décrier à la fin. »

Lazzeri Christian, Force et justice dans la politique de Pascal, Paris, P. U. F., 1993, donne une interprétation philosophique de la politique pascalienne.

Jehasse Jean et McKenna Antony (dir.), Religion et politique. Les avatars de l’augustinisme, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1998, contient plusieurs études sur Pascal et la politique.

Les polémistes jésuites ne manquent pas de renvoyer la balle à Pascal. Voir Nouët Jacques, Première réponse, in Réponses aux Lettres Provinciales, 1658, p. 3. Le secrétaire de Port-Royal a tout le parti janséniste derrière lui : « si toutefois c’est un seul homme, et non plutôt tout le parti ».

-------

Pyrrhonisme.

Chaque chose est ici vraie en partie, fausse en partie. La vérité essentielle n’est point ainsi, elle est toute pure et toute vraie. Ce mélange la déshonore et l’anéantit. Rien n’est purement vrai, et ainsi rien n’est vrai en l’entendant du pur vrai. On dira qu’il est vrai que l’homicide est mauvais. Oui, car nous connaissons bien le mal et le faux. Mais que dira‑t‑on qui soit bon ? La chasteté ? Je dis que non, car le monde finirait. Le mariage ? Non, la continence vaut mieux. De ne point tuer ? Non, car les désordres seraient horribles, et les méchants tueraient tous les bons. De tuer ? Non, car cela détruit la nature. Nous n’avons ni vrai ni bien qu’en partie, et mêlé de mal et de faux.

Sur le pyrrhonisme, voir l’Entretien de Pascal avec M. de Sacy, qui présente Montaigne comme pyrrhonien par excellence. Se servir de préférence de l’édition de Pascale Mengotti et Jean Mesnard, Paris, Desclée de Brouwer, 1994, qui fournit des leçons prises sur le manuscrit le plus proche de l’original.

Preuves par discours I (Laf. 418, Sel. 680). N’y a-t-il point une vérité substantielle, voyant tant de choses vraies qui ne sont point la vérité même ?

Sur la part de vérité que Pascal accorde au pyrrhonisme, voir ✍

Prigent Jean, “Pascal : pyrrhonien, géomètre, chrétien”, Pascal présent, 1662-1962, De Bussac, Clermont-Ferrand, 1963, p. 59-76.

McKenna Antony, “Les Pensées de Pascal : une ébauche d’apologie sceptique”, in Moreau Pierre-François (dir.), Le retour des philosophies antiques à l’âge classique, II, Le scepticisme au XVIe et au XVIIe siècle, Albin Michel, Paris, 2001, p. 348-361.

Voir également ✍

Cousin Victor, Blaise Pascal, Œuvres de M. Victor Cousin, Quatrième série, Tome I, Littérature, Paris, Pagnerre, 1849.

Droz Édouard, Étude sur le scepticisme de Pascal, Paris, Alcan, 1886, qui discute les interprétations de V. Cousin avec beaucoup de pertinence et moins de préjugés.

Alexandrescu Vlad, Le paradoxe chez Blaise Pascal, p. 197 sq.

Laf. 540, Sel. 458. Toutes les bonnes maximes sont dans le monde ; on ne manque qu’à les appliquer. Par exemple, on ne doute pas qu’il ne faille exposer sa vie pour défendre le bien public, et plusieurs le font, mais pour la religion point. Il est nécessaire qu’il y ait de l’inégalité parmi les hommes, cela est vrai ; mais cela étant accordé voilà la porte ouverte non seulement à la plus haute domination mais à la plus haute tyrannie. Il est nécessaire de relâcher un peu l’esprit, mais cela ouvre la porte aux plus grands débordements. Qu’on en marque les limites. Il n’y a point de bornes dans les choses. Les lois en veulent mettre, et l’esprit ne peut le souffrir.

Charron Pierre, Les trois vérités, I, 6. « Ne faut-il pas par nécessité qu’il y ait une première, souveraine et universelle vérité et bonté, source première de toutes ces singulières et particulières vérités et bontés, dispersées inégalement par toutes les choses ? Car elles n’étant de soi vraies et bonnes, faut qu’elles le soient d’ailleurs. »

Shiokawa Tetsuya, Pascal et les miracles, p. 157 sq. Hypothèse sur la date de la rédaction, de peu antérieure à la Provinciale XIV : p. 158. Voir la note qui indique que, quoique les commentateurs allèguent ordinairement comme sources possibles de ce passage Charron et Montaigne, ce passage a sans doute été inspiré par des réflexions sur les miracles : le rapport avec les philosophes sceptiques ne lui étant apparu qu’après coup.

♦ Chasteté, continence

Pensées, éd. Havet, I, Delagrave, 1866, p. 95. Doctrine de saint Paul, I Cor., VII, 38. « Celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie point fait encore mieux ». La Bible de Port-Royal donne un commentaire du précepte de saint Paul. « Notre saint Apôtre a grande raison de ne point faire un commandement de la virginité, puisque c’est une vertu d’un ordre supérieur qui surpasse les forces naturelles. Les autres vertus sont proposées à tous afin qu’ils les pratiquent, mais la virginité n’est pas de ce nombre, et tous ne peuvent pas atteindre jusqu’à la grandeur d’un don aussi excellent qu’est celui de vivre dans un corps mortel comme si on n’en avait point ». La discussion qu’évoque Pascal n’est pas entre chrétiens et incrédules : elle a lieu de part et d’autre.

♦ Le mariage

Pascal a exprimé des idées de Port-Royal sur le mariage dans une lettre aux Périer de 1658, où il répond à la question du mariage possible de Jacqueline Périer, posée par ses parents : « En gros leur avis fut que vous ne pouvez en aucune manière, sans blesser la charité et votre conscience mortellement, et vous rendre coupable d’un des plus grands crimes, engager un enfant de son âge, et de son innocence, et même de sa piété, à. la plus périlleuse et la plus basse des conditions du christianisme. Qu’à la vérité, suivant le monde, l’affaire n’avait nulle difficulté et qu’elle était à conclure sans hésiter ; mais que, selon Dieu, on en avait moins de difficulté et qu’elle était à rejeter sans hésiter, parce que la condition d’un mariage avantageux est aussi souhaitable suivant le monde qu’elle est vile et préjudiciable selon Dieu. Que, ne sachant à quoi elle devait être appelée, ni si son tempérament ne sera pas si tranquillisé qu’elle puisse supporter avec piété la virginité, c’était bien peu en connaître le prix que de l’engager à perdre ce bien si souhaitable aux pères et aux mères pour leurs enfants, parce qu’ils ne le peuvent plus désirer pour eux ; que c’est en eux qu’ils doivent essayer de rendre à Dieu ce qu’ils ont perdu d’ordinaire pour d’autres causes que pour Dieu.

De plus, que les maris, quoique riches et sages suivant le monde, sont en vérité de francs païens devant Dieu ; de sorte que les dernières paroles de ces messieurs sont que d’engager un enfant à un homme du commun, c’est une espèce d’homicide et comme un déicide en leurs personnes... »

L’édition de L’Intégrale donne la date de 1659.

Il faut discerner, dans cette lettre, ce qui touche le mariage en général et les éléments relatifs à la jeune Jacqueline en particulier.

Pascal a consulté Singlin, M. de Rebours et Sacy sur la décision à prendre sur l’offre de mariage qui était faite à sa nièce Jacqueline Périer, alors âgée de quatorze ans. Voir, sur les circonstances qui expliquent la dureté de Pascal dans cette lettre, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 142-144, et la lettre elle-même, p. 145-146.

Pouzet Régine, Chronique des Pascal, Paris, Champion, 2001, p. 185. Déroulement des événements qui entourent cette lettre. Sur la conception du mariage selon Port-Royal, voir la note p. 188.

Voir sur le sujet du mariage ce qu’écrit le casuiste proche de Port-Royal : Pontas, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 2, p. 97 sq.

Sur l’éloge du mariage, voir Chatellier Louis, L’Europe des dévots, p. 157 sq., éloge fait par le P. Cordier, en opposition diamétrale avec l’esprit de Port-Royal : p. 160. Apologie du mariage chrétien chez les jésuites : p. 160.

Du côté des casuistes, on peut consulter Sanchez Thomas, Compendium totius tractatus de S. Matrimonio, Antoine Pillehotte, Lyon, 1623.

♦ Ne point tuer, l’homicide

Sur l’homicide, voir les Provinciales VII et XIV.

Jouslin Olivier, La campagne des Provinciales de Pascal, t. I, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, p. 232-238. La question du duel est abordée p. 238 sq.

La doctrine de l’Église sur l’homicide n’est pas encore fixée. Elle s’interroge sur la question des “excuses” qu’on peut donner à cet acte. Dans cette optique, toute réserve faite sur le précepte fondamental de ne pas tuer, et la recherche des cas-limites se justifient dans ce cadre. Pascal envisage l’homicide à la fois comme acte et comme désir de le commettre en pensée.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970, p. 94 sq. Sur l’homicide.

♦ Trope sceptique d’Enésidème par les mélanges et les combinaisons

Sur le trope sceptique d’Énésidème par les mélanges et les combinaisons, voir Diogène Laërce, Vies, IX, 84, éd. Goulet-Cazé, p. 1120 sq. « D’après lui, rien ne se manifeste purement par soi-même, mais toujours en combinaison avec l’air, le froid, le mouvement, les émanations, les autres forces... »

-------

Probabilité.

Ils ont quelques principes vrais, mais ils en abusent. Or l’abus des vérités doit être autant puni que l’introduction du mensonge.

Ils représente les casuistes et les jésuites.

Ils ont quelques principes vrais : il y a donc certains principes justes dans la doctrine des opinions probables. Lesquels ? Voir Descotes Dominique, “Les Provinciales et l’axiomatique des probabilités”, La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 189-197.

Voir dans l’édition des Provinciales annotée par Wendrock (Pierre Nicole), la Dissertation théologique sur la probabilité d’Arnauld. Tout le monde est d’accord pour admettre qu’il y a des opinions probables. Mais les casuistes abusent de ce principe en affirmant que, dès lors qu’une proposition a été trouvée probable par un docteur grave, elle devient intrinsèquement probable, et que tout le monde doit admettre cette probabilité. Les augustiniens en revanche pensent que les opinions sont probables à cause de la faiblesse de l’esprit humain, de sorte qu’aucune proposition n’est probable par nature, et que ce qui semble probable à un esprit peu éclairé peut être certainement vrai ou certainement faux pour qui a plus de lumières.

Comme s’il y avait deux enfers, l’un pour les péchés contre la charité, l’autre contre la justice.

Vertu apéritive d’une clef, attractive d’un croc.

Furetière définit les vertus, les sympathies et antipathies comme des convenances ou conformités de qualités naturelles, d’humeurs ou de tempéraments, qui font que deux choses s’aiment, se cherchent et demeurent en repos ensemble. Les gens de même humeur, qui ont de la sympathie, font bon ménage ensemble. La vigne a de la sympathie avec l’ormeau. Des deux pôles d’un aimant coupé, l’un a de la sympathie avec l’autre et l’attire, l’autre a de l’antipathie et le chasse.

À partir de l’époque classique, l’influence du mécanisme et du cartésianisme a conduit à récuser ce genre d’explications. Les mécanistes trouvent en effet que ces vertus occultes font de la nature une sorte d’immense fantasmagorie, qui accorde aux choses inertes d’agir « per occultam alterationem et invisibilem ». Ils cherchent à expliquer les phénomènes naturels par de purs effets mécaniques des atomes ou des corps, sans supposer des influences qui échappent à l’observation et à la mesure, ni des qualités occultes que l’on prête aux objets inanimés pour expliquer les effets dont on ignore la cause. Dans La description du corps humain, III, AT XI, p. 250-251, Descartes a tenté d’exclure les facultés occultes de la physiologie. Voir aussi Busson Henri, La religion des classiques, p. 122-123. Cureau de la Chambre s’en prend à la vertu motrice des muscles, visive des yeux, etc.

La réfutation des vertus, des sympathies et des antipathies censées se trouver dans les choses physiques est fréquente sous la plume des ennemis de la science scolastique.

Transition 4 (Laf. 199, Sel. 230). De là vient que presque tous les philosophes confondent les idées des choses et parlent des choses corporelles spirituellement et des spirituelles corporellement, car ils disent hardiment que les corps tendent en bas, qu’ils aspirent à leur centre, qu’ils fuient leur destruction, qu’ils craignent le vide, qu’ils ont des inclinations, des sympathies, des antipathies, qui sont toutes choses qui n’appartiennent qu’aux esprits. Et, en parlant des esprits, ils les considèrent comme en un lieu, et leur attribuent le mouvement d’une place à une autre, qui sont choses qui n’appartiennent qu’aux corps.

Mersenne Marin, Questions théologiques, physiques…, éd . Pessel, Question XXII. Quelles sont les vertus occultes, et la sympathie, et l’antipathie, et d’où elles viennent, p. 299. Définition : « on appelle ordinairement les vertus occultes celles dont on aperçoit les effets, et dont on ne sait pas la raison ».

Il s’agit ici d’une allusion à ce que les médecins, alchimistes et philosophes appelaient les vertus occultes des choses. L’alchimiste Étienne de Clave, selon Metzger Hélène, Les doctrines chimiques en France du début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Blanchard, 1969, p. 58 sq., les définit comme suit : « les qualités occultes sont celles qui ne se reconnaissent que par la seule expérience, c’est-à-dire par leurs effets dont les causes sont fort cachées et qui ne parviennent pas jusqu’à notre connaissance. C’est pourquoi quelques-uns les appellent insensibles et celles-ci peuvent trouver place en non éléments, à cause qu’elles dépendent de la forme de chaque élément qui nous est inconnue, et ce sont celles que nous avons appelées spécifiques et premières ». Vanini (dont on sait les idées hétérodoxes), expliquait ces vertus occultes en ces termes : « il y a dans les végétaux, les minéraux, et les pierres, différentes vertus qui manifestent leurs propriétés, soit directement [...] soit médiatement, [...] soit enfin par des vertus occultes citées par Pline, Albert et Marsile Ficin, et les docteurs qui ont écrit sur la médecine simple : il résulte de là que les philosophes qui connaissent ce troisième moyen de traitement guérissent leurs malades d’une manière presque insensible, et les ignorants attribuent ces effets aux démons » (Vanini, Œuvres philosophiques, tr. Rousselot, Paris, 1842, p. 281). C’est ainsi par exemple que l’on expliquait les qualités diurétiques de certaines plantes, ou que nous pourrions expliquer aujourd’hui les qualités calmantes de l’aspirine. On parlait aussi des vertus de sympathie et d’antipathie entre les corps : l’aimant est sympathique, puisqu’il attire le fer. Bien évidemment, le domaine où ces vertus occultes prennent toute leur ampleur est l’astrologie, qui suppose que les astres exercent sur les hommes des influences dont on ignore tout, et qui échappent à l’observation. Voir sur ce point Lenoble Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, p. 114 sq. Ces vertus sont aussi attribuées aux personnes : c’est ainsi que l’on explique le pouvoir attribué à certains hommes de guérir les malades, ou de connaître l’avenir.

Arnauld Antoine et Nicole Pierre, La logique ou l’art de penser, III, XIX (éd. de 1664), 3, éd. D. Descotes, p. 458 sq. La crainte de paraître ignorant fait inventer de fausses causes comme les qualités occultes, sympathies et antipathies. L’invocation de ces sympathies est couramment attribuée à la volonté de dissimuler l’ignorance des vraies causes.

Mersenne Marin, Harmonie universelle, Traité des consonances, des dissonances, des genres, des modes et de la composition, Livre I, Des consonances, Proposition VI, Expliquer la vraie raison et la cause du tremblement des cordes qui sont à l’unisson, éd. C.N.R.S., t. 2, p. 26 sq. Les sympathies et antipathies servent à couvrir les défauts des sciences, excuser l’ignorance, ou confesser ingénument qu’on ne sait rien : « car c’est une même chose de répondre que les cordes qui sont à l’unisson se font trembler à raison de la sympathie qu’elles ont ensemble, que de répondre que l’on n’en sait pas la cause. Il faut dire la même chose de la sympathie que l’on met entre l’aimant et le fer, la paille et l’ambre, le naphte et le feu, et l’or et le mercure ; et de celles que l’on met entre plusieurs autres choses : car lorsque l’on connaît les raisons de ces effets la sympathie s’évanouit avec l’ignorance, comme je démontre dans le tremblement des cordes qui sont à l’unisson. »

Sur la peur du vide, voir les traités physiques de Pascal, notamment le Récit de la grande expérience de l’équilibre des liqueurs et les Traités de l’équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l’air.

L’idée de la pesanteur a suscité de grands débats dans ce domaine. Voir Stevin Simon, Œuvres mathématiques, Premier livre de la statique, p. 434. Commentaire d’Albert Girard sur la définition de la pesanteur. « Il serait quasi besoin de reprendre ici tous nos devanciers, qui disent que la pesanteur tend en bas : car telle est leur définition touchant la pesanteur ; ce que je concède en particulier ; mais quand ils parlent de pesanteur au genre suprême, ils en parlent comme enfants ; tout ainsi que s’il n’y avait d’autre matière créée, que le globe terrestre ; et que par exemple, entre tant de millions de matières, qui sont disposées chacunes en leurs lieux, près ou loin de nous, selon la sympathie ou antipathie qu’elles ont avec la terre, il n’y avait en une chacune masse de matière conjointe (comme un chacun astre est) nulle attraction de matière en son lieu. »

Superstition et concupiscence.

Scrupules, désirs mauvais.

Crainte mauvaise.

Crainte, non celle qui vient de ce qu’on croit Dieu, mais celle de ce qu’on doute s’il est ou non. La bonne crainte vient de la foi, la fausse crainte vient du doute, la bonne crainte jointe à l’espérance parce qu’elle naît de la foi et qu’on espère au Dieu que l’on croit, la mauvaise jointe au désespoir parce qu’on craint le Dieu auquel on n’a point eu foi. Les uns craignent de le perdre, les autres craignent de le trouver.

Sur la superstition, voir Soumission 15 (Laf. 181, Sel. 212).

On distingue la crainte sainte et la crainte servile. La première est jointe à l’amour de Dieu. La seconde est seulement la crainte de l’enfer.

Saint Augustin, Premières réactions antipélagiennes, II, La grâce de la nouvelle alliance, éd. P. Descotes, Institut d’études augustiniennes, 20/B, 2016, p. 481. Les deux craintes.

Pontas Jean, Dictionnaire des cas de conscience ou décisions, par ordre alphabétique, des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique, publié par l’abbé Migne, 1847, t. 1, p. 503-504. Crainte.

Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, La morale, II, p. 54 sq. Place de la crainte dans la vie chrétienne. Dieu, pour guérir la corruption, utilise nos faiblesses mêmes ; mais il les transfigure et les élève : utilisant la crainte du châtiment, il en modifie l’objet et le caractère. La crainte de l’enfer n’a qu’une valeur relative, p. 55 ; bonne matériellement, ou secundum officium ; pour que cette crainte ait une valeur absolue, il faut la rapporter à Dieu et en faire un moyen en vue de la vraie charité : p. 55. La crainte servile « craint le mal de la peine que Dieu peut nous faire souffrir » ; la crainte chaste « ne craint que la séparation de Dieu » ; entre les deux, la crainte initiale, qui « craint la peine, mais qui craint aussi le péché et la séparation de Dieu » ; saint Thomas, cité in Arnauld, Réflexions sur un décret de l’Inquisition, Œuvres, XVII, p. 751. La crainte chaste s’appelle aussi filiale. La crainte est utile comme germe de la charité : p. 55.

Orcibal Jean, La spiritualité de Saint-Cyran, p. 92 sq. Confiance et tranquillité : p. 94. Place de la crainte servile dans le processus de justification : p. 115. Un pénitent doit craindre d’être abandonné par Dieu : p. 299.

Voir sur Attrition et contrition, la Provinciale X.

Bartmann Bernard Mgr., Précis de théologie dogmatique, II, p. 415 sq. La contrition : selon le concile de Trente, S. 14, c. 4, c’est « une douleur de l’âme et une détestation au sujet du péché commis, avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir ». Elle enferme donc trois éléments : douleur, détestation, et bon propos : p. 415. Voir ses espèces, p. 420 : la contrition proprement dite déteste le péché comme une offense faite à Dieu qu’on aime pour lui-même et par-dessus tout ; l’attrition, ou contrition imparfaite, déteste le péché comme un mal pour nous. Sur ce point, voir aussi Boulenger Abbé A., La doctrine catholique, § 400, p. 140 ; la contrition imparfaite ou attrition peut avoir deux motifs principaux : la honte du péché et la crainte du châtiment (peines de l’enfer ou peines temporelles). Les Pères tenaient à une vraie contrition, sous plusieurs noms, dont paenitentia, satisfactio, metanoia, sans terminologie fixe pour la désigner ; on l’opposait seulement à la contrition apparente ; mais la crainte, timor, jouait toujours un grand rôle : p. 416. Saint Augustin insiste sur la pénitence au moyen des bonnes œuvres, mais elles ne servent à rien sans des sentiments sincères de pénitence : p. 416-417. Distinction de la contrition d’amour et de la contrition de crainte : p. 417. L’une mène à l’autre, selon saint Grégoire le Grand : l’âme pleure d’abord pour ne pas arriver à la peine, puis parce qu’elle est éloignée du royaume des cieux ; et par là elle arrive au repentir d’amour. Doctrine de la scolastique classique : p. 417. On suit en général la règle d’exigence de la contrition parfaite, ce n’est qu’à la fin du Moyen-Âge qu’apparaît la doctrine de la suffisance de la contrition imparfaite, en contradiction consciente avec les exigences scolastiques du passé : p. 417. La controverse naît de la conception encore peu claire de l’attrition, liée à plusieurs notions :

1. la paenitentia informis, sine caritate,

2. l’effort vers la contrition parfaite,

3. le repentir de quelques péchés, et non de tous,

4. le repentir sans bon propos, velleitas,

5. le repentir avec une intensité moindre,

6. le repentir pour des motifs de crainte.

Ce n’est que sur le dernier point que se fonde, durant la haute scolastique, la distinction entre contrition parfaite et contrition imparfaite : p. 418-419. Différence du sens de la contrition imparfaite selon qu’on se place

1. du point de vue des scolastiques, qui entendent par là un demi repentir, hésitant et particulier,

2. du point de vue des théologiens modernes, qui désignent par là un repentir véritable, mais inspiré par la crainte, timor servilis.

La conception patristique et scolastique primitive, d’après laquelle la contrition parfaite est nécessaire pour la rémission, n’a pas été formellement réprouvée par le concile de Trente, mais elle en contredit plusieurs décisions et elle a disparu d’elle-même de la doctrine catholique : p. 418. Doctrine de saint Thomas : p. 424. Doctrine des réformateurs : p. 419. Hostilité du jansénisme à l’attrition : p. 421.

Les propriétés de la contrition : elle doit être intérieure (elle déchire le cœur et non les vêtements), surnaturelle (c’est exigé par sa nature d’acte salutaire), universelle (comprendre tous les péchés) et souveraine (en ce sens qu’elle prend le péché pour le souverain mal parce que Dieu est le souverain bien) : p. 419.

Thèses sur la nécessité de la contrition : p. 421 sq. La contrition parfaite, unie au désir du sacrement, justifie le pécheur coupable d’un péché mortel, avant la réception du sacrement (sent. fidei proxima) : p. 421. Pour la réception digne du sacrement de pénitence, la contrition parfaite n’est pas exigée ; la contrition imparfaite suffit quand elle enferme un certain degré ou un commencement de l’amour de bienveillance ou désintéressé, ou tout au moins de l’amour de concupiscence (thèse non formelle, mais professée par la majorité des théologiens postridentins ; mais contraire à l’opinion des anciens scolastiques) : p. 422.

Voir sur le même point Boulenger Abbé A., La doctrine catholique, § 397 sq. La contrition. Définition : § 398, p. 138. Éléments composants : regret du passé et ferme propos pour l’avenir. La contrition est absolument nécessaire pour le pardon des péchés. Sur les effets de la contrition parfaite et de la contrition imparfaite, § 401, p. 141 sq. En dehors du sacrement de pénitence, l’attrition ne suffit pas pour la rémission des péchés ; dans le sacrement de pénitence, l’attrition suffit pour la rémission des péchés : § 401, p. 141. Noter que c’est précisément ce que Pascal conteste, si l’on entend l’attrition par la seule crainte des peines, « car les autres, qui croient que l’attrition suffit avec le sacrement, veulent au moins qu’elle soit mêlée de quelque amour de Dieu » : voir Provinciales, éd. Cognet, p. 182.

Miel Jan, Pascal and Theology, p. 127 sq. Attrition et contrition, cette distinction remonte aux premiers scolastiques, quoique la différence ne soit pas très nette, l’attrition étant conçue comme une contrition moins parfaite. Doctrine du concile de Trente sur l’attrition, comme fondée sur la seule peur du châtiment : p. 127-128. Certains théologiens pensaient qu’elle suffit pour préparer au sacrement de pénitence ; d’autres récusaient le suffit, et préféraient dire dispose. La conversion du cœur comme véritable contrition ; le jésuite accepte une attrition comparable au regret qu’on a de perdre de l’argent, c’est-à-dire naturelle : p. 128-129. Question de savoir si l’attrition conduit à une véritable pénitence : p. 129-130. Les exemples donnés par Pascal montrent qu’il y a de moins en moins de sincérité : p. 130.

-------

Gens sans parole, sans foi, sans honneur, sans vérité, doubles de cœur, doubles de langue et semblables, comme il vous fut reproché autrefois, à cet animal amphibie de la fable qui se tenait dans un état ambigu entre les poissons et les oiseaux. (texte barré verticalement)

-------

Il importe aux rois et princes d’être en estime de piété, et pour cela il faut qu’ils se confessent à vous.

Le Port‑Royal vaut bien Voltigerod.

Autant que votre procédé est juste selon ce biais, autant il est injuste si on regarde la piété chrétienne.

Descotes Dominique, “Jésuites violents et poissons volants”, p. 28-36.

Le texte est hétérographe, parmi d’autres notes, qui, elles, sont autographes, et qui traitent de sujets divers.

Le copiste a commencé par Gens sans foi, il allait continuer, sans doute par sans honneur, et il a tout repris parce qu’il s’est aperçu qu’il avait omis Gens sans parole. L’expression de la fable est une addition signalée par le signe d’insertion ^, fréquent dans le manuscrit des Pensées. Le texte a été barré verticalement, ce qui, dans les habitudes de Pascal, suppose qu’il a été utilisé. On ne retrouve pourtant cette citation nulle part dans les textes connus.

Le texte est manifestement composé de deux parties. La première consiste en une série d’invectives, dont on peut trouver des échos dans les Provinciales, notamment dans la quinzième et la seizième, qui traitent de la calomnie, de la duplicité des jésuites. Pascal a montré par l’affaire de Benoît Puys que les jésuites changent de discours d’un moment à l’autre, suivant ce qu’ils jugent être leur intérêt : sans foi signifie dans le cas présent incapable de bonne foi, et indigne de confiance. On sait aussi que dès la XIIIe Provinciale, § 24, Pascal écrit : « Concluons donc, mes Pères, que puisque votre probabilité rend les bons sentiments de quelques-uns de vos auteurs inutiles à l’Église, et utiles seulement à votre politique, ils ne servent qu’à nous montrer, par leur contrariété, la duplicité de votre cœur, que vous nous avez parfaitement découverte, en nous déclarant d’une part que Vasquez et Suarez sont contraires à l’homicide, et de l’autre, que plusieurs auteurs célèbres sont pour l’homicide, afin d’offrir deux chemins aux hommes, en détruisant la simplicité de l’Esprit de Dieu, qui maudit ceux qui sont doubles de cœur, et qui se préparent deux voies : Vae duplici corde, et ingredienti duabus viis ! » Dans son commentaire de l’Ecclésiastique, II, 14, Sacy explique : « Malheur à ceux qui ont deux cœurs, l’un pour Dieu, l’autre pour le monde ; malheur à ceux dont les lèvres sont aussi corrompues que le cœur, puisque la langue est nécessairement double si le cœur est double. Marcher par deux voies est lorsque l’on marche selon Dieu en apparence, et selon le monde dans le fond du cœur. »

Le binaire, qui exprime la dualité, est souvent considéré comme symbole de duplicité, et par suite de l’hypocrisie. L’hypocrite est donc souvent comparé à des animaux que leur nature situe entre deux milieux. C’est ce que l’on voit par exemple chez Pietro Bongo (Petrus Bungus), chantre et chanoine de Bergame, érudit notamment dans la cabale, mort en 1601. Il est auteur d’un De mystica numerorum significatione, Bergame (1583 et 1584), dont la troisième édition porte le titre de Numerorum mysteria ex abditis plurimarum disciplinarum fontibus hausta, Opus maximarum rerum doctrina et copia refertum. In quo mirus imprimis, idemque perpetuus arithmeticae Pythagoricae cum divinae paginae numeris consensus multiplici ratione probatur (Bergame, 1585). Une édition a été publiée à Paris en 1618, sous le titre Opus maximarum rerum doctrina et copia refertum. In quo mirus imprimis, idemque perpetuus arithmeticae Pythagoricae cum divinae paginae numeris consensus multiplici ratione probatur. On y lit, De binario, p. 79 : « Binarius enim hypocritas maxime notat, qui nunc spiritualia sectari videntur, nunc terrenis actionibus et negotiis involvuntur, similes prorsus quibusdam piscibus sive animalibus, quae nunc in aquis, nunc in terris versantur ; inde ab Isidoro appellantur dubia, seu ancipitis naturae, quod non solum natatilia, sed et gressibilia sint per naturam, et utroque elemento participent cujusmodi sunt, phocae, castores, testudines, cocodrili, et hujusmodi, quae communiter sint animalia saeva, vel maligna, et hujusmodi homines dubium videtur utrum sint Dei vel mundi : deceptores tamen sunt et iniqui, de quibus legitur scriptum : omnis hypocrita est et nequam ; et alibi dicitur, quia nemo militans Deo implicat se negociis secularibus, ut placeat Deo. »

Ce texte ne saurait être considéré comme une source, car l’idée de fable manque. D’autre part, si les animaux mentionnés chez Bongo, phoques, castors, tortues et crocodiles, sont des amphibies, qui vivent dans deux milieux différents, ils ne sont pas vraiment doubles, ni composés comme l’est l’animal qu’évoque Pascal.

On en trouve des exemples plus pertinents dans Mersenne, La vérité des sciences : à côté des choses inanimées comme le limon qui est « comme un lien entre l’eau, et la terre, les vapeurs sont entre l’air et l’eau, les exhalaisons entre l’air et le feu, les comètes, et les autres météores entre le feu et le ciel : l’argile est entre le limon, et les pierres, le cristal entre l’eau et les diamants, le Mercure entre l’eau et les métaux, la marcassite entre les métaux et les pierres, le corail entre les plantes et les pierres, le Zoophyte ou Plantanimal entre les plantes et les animaux, tels que sont le Iogue des Indiens, les Nacres, les éponges et les huîtres ». Mersenne cite aussi « les arbrisseaux » qui « sont entre les herbes et les arbres, l’amphibie, tel qu’est le veau marin, et la loutre, est entre les poissons et les animaux terrestres : l’hermaphrodite, ou Androgyne entre les deux sexes : les poissons volants sans plume, ou qui ne volent point encore qu’ils aient des plumes, sont entre les poissons et les oiseaux, la chauve-souris, qui vole sans plumes, est entre les oiseaux et les animaux terrestres ». Évidemment, le P. Mersenne n’établit ici aucun rapport avec les jésuites, et il ne fait allusion à aucune fable.

En fait, deux animaux sont assez ambigus pour répondre au texte de Pascal, la chauve-souris, qui est un composé d’oiseau et de souris, et le poisson volant : comme ce dernier est le seul à tenir le milieu entre les poissons et les oiseaux, c’est évidemment lui qu’il faut retenir.

L’hirondelle de mer (arundo marina) est mentionnée chez de nombreux auteurs, mais on trouve peu de textes qui tirent de ces animaux une leçon de morale consistante.

Boaistuau, dans les Histoires prodigieuses extraites de plusieurs fameux auteurs, présente l’Arondelle de mer : « Entre les prodiges de la mer, il semble miraculeux et presque incroyable que les poissons volent, et que ces animaux stupides s’élèvent de leur élément humide pour fendre et pénétrer l’air, et imiter les oiseaux, et néanmoins il est tout certain (comme on voit par expérience en plusieurs endroits de la mer) qu’il y a plusieurs « espèces de poissons volants ». L’auteur se contente d’en donner la figure, et de remarquer que ce poisson, par sa façon de voler, ressemble plus à une hirondelle (arondelle) qu’à une chauve-souris. Guillaume Rondelet décrit l’arondelle de mer ou ratepenade. Il remarque ailleurs que ce dernier nom vient de ce « que de la couleur, de la grandeur et des taches des ailes elle ressemble à un chauve-souris ou ratepenade. »

En réalité, Pascal s’inspire d’une affaire d’usurpation des abbayes bénédictines par les jésuites, analogue à celle de Voltigerod, dont il est question sur la même page 344 du Recueil des originaux. Il tire sans doute son information d’un ouvrage que l’on attribue à Arnauld, L’innocence et la vérité défendues contre le P. Brisacier, 1652, écrit à l’occasion de l’affaire Callaghan, et qui cite des exemples d’exactions des jésuites sur les monastères.

L’ouvrage consacre de longues pages à la réfutation des calomnies dont les jésuites accablent les religieuses de Port-Royal, et en général aux usurpations par lesquelles ils parviennent à mettre la main sur des couvents pour subvenir aux besoins financiers de leurs collèges. L’avidité et la cupidité des jésuites y sont mises en forte lumière. Le livre cite « un mémoire très fidèle et très exact, qui nous a été mis entre les mains par des personnes pieuses et très instruites dans ces matières, d’une partie des abbayes et des prieurés que vous [sc. les jésuites] avez enlevés par vos intrigues, tant à l’ordre de saint Benoît, que de Cîteaux et des chanoines réguliers de saint Augustin, de la plupart desquels vous avez exterminé les moines rentés, et avez retenu les revenus qui en dépendent, pour vous enrôler parfaitement, selon vos termes, dans la confrérie du cardinal de Châtillon. Car si ce cardinal a joui de quelques abbayes et prieurés, et en a chassé les moines, il ne vous a précédés que du temps ».

Le mémoire passe alors à ce second point : « Lorsqu’ils possèdent ces abbayes ou ces prieurés sous quelque charge, il n’y a point de moyens qu’ils n’emploient pour retenir les revenus, sans s’acquitter de ces charges, quoiqu’ils y soient obligés par des contrats solennels. En voici entre autres un exemple très célèbre. Nous avons déjà dit que leur collège de Rennes possède deux prieurés conventuels, dépendants de l’abbaye de S. Florent de Saumur, qui valent ensemble sept mille livres de rente (sans un troisième qui en vaut trois mille, et qui dépend d’une autre abbaye du même ordre de S. Benoît). Lorsqu’ils entrèrent dans ces prieurés en 1606, il y eut contrat passé entre eux et les religieux bénédictins de l’abbaye de Saint Florent, qui se départirent en leur faveur de tous les droits qu’ils avaient sur ces deux prieurés, à condition qu’ils logeraient, nourriraient et instruiraient dans leur collège de Rennes, deux religieux écoliers de cette abbaye. Ils n’ont pas pu d’abord s’en dispenser ; mais après que les réformés sont entrés en cette abbaye, ils ont cru en 1647 pouvoir profiter de ce changement ; de sorte qu’ils refusèrent deux jeunes novices, qu’on leur avait présentés, sous prétexte que n’étant pas profès, quoi qu’on leur justifiât qu’ils en avaient auparavant reçu des novices : et ayant perdu la cause aux Requêtes du Parlement de Bretagne avec dépens, ils en appelèrent à la Cour, où sur ce que les bénédictins leur reprochaient leur ingratitude, de ne vouloir pas seulement nourrir deux jeunes écoliers pour sept mille livres de rente, ils soutinrent formellement dans des contredits écrits de la propre main d’un jésuite, qu’ils n’avaient nulle obligation à l’ordre de saint Benoît, mais aux seuls nobles bourgeois de Rennes. Sur quoi M. Denoual, avocat des bénédictins, représenta à la Cour en pleine audience, par son plaidoyer que nous avons entre les mains : « Qu’en ce seul royaume on leur pouvait coter plus de cent mille livres de rentes qu’ils possèdent du patrimoine de S. Benoît, et supplia la Cour de se souvenir que l’année précédente les mêmes jésuites plaidant contre les habitants de Rennes, avaient soutenu publiquement en la même chambre, par la bouche du même avocat, qu’ils ne leur avaient aucune obligation ; mais bien à l’ordre de saint Benoît, duquel seul ils reconnaissaient tenir le meilleur et le plus liquide de leurs biens : ajoutant agréablement, que ces bons pères ressemblaient à cet animal amphibie de la fable, qui étant sommé de rendre ses hommages au Dauphin, roi des poissons, s’en excusa disant qu’il était oiseau ; et puis se voyant pressé de les rendre à l’Aigle reine des oiseaux, déclara qu’il était poisson. » »

Les suites ne sont pas à l’honneur des jésuites.

« Ainsi cette procédure ayant paru également injuste et honteuse, le Parlement confirma, par son arrêt du 7 avril 1648, la sentence des Requêtes. Mais ils en appelèrent à eux-mêmes, et à leur opiniâtreté inflexible, lorsqu’ils se sont engagés dans quelque injustice : car ils logèrent et traitèrent si mal ces deux novices, que les faisant presque languir de faim et de froid, ne leur donnant aucun livre pour étudier, comme ils y étaient obligés, et les tenant sous la clef comme des prisonniers, les bénédictins furent contraints d’y faire faire une descente par un conseiller de la Cour, nommé M. Couturier, qui marque toutes ces circonstances dans son procès-verbal, que nous avons vu, n’en ayant voulu croire que nos propres yeux. Et nonobstant toutes ces poursuites, il ne fut pas au pouvoir des bénédictins et du Parlement, de faire exécuter leur arrêt. De sorte qu’à la fin ces religieux ont été contraints de retirer leurs novices, qui ne pouvaient plus souffrir un si mauvais traitement, et de quitter leur droit, pour ce qu’ils ont pu tirer de si bon amis des religieux lorsqu’ils sont obligés de les nourrir, et de si bons payeurs de leurs dettes. »

Ce passage a dû paraître mémorable : il a servi par la suite dans les polémiques contre les jésuites. Il est reproduit dans un ouvrage intitulé Les jésuites marchands, usuriers usurpateurs, et leurs cruautés dans l’ancien et le nouveau continent, Pour servir de suite au livre intitulé Les Jésuites criminels de lèse-majesté, La Haye, chez les frères Vaillant, 1759. Il est aussi cité en note dans les Annales de la Société des soi-disant jésuites, ou Recueil historique-chronologique des tous les actes, écrits, dénonciations, avis doctrinaux, requêtes, ordonnances, mandements, instructions pastorales, décrets, censures, bulles, brefs, édits, arrêts, sentences et jugements émanés des tribunaux ecclésiastiques et séculiers, contre la doctrine, l’enseignement, les entreprises et les forfaits des soi-disant jésuites, depuis 1552, époque de leur naissance en France, jusqu’en 1763, tome IV, Paris, 1769, p. 675-676.

Il a donc sans doute existé une autre version de la fable, consacrée aux poissons volants, qui permit aux défenseurs des bénédictins de placer un trait plaisant dans une cause sinistre d’usurpation, de spoliation et de séquestration, dans laquelle les jésuites tiennent évidemment un vilain rôle.

Le sens de cette allusion s’éclaire du fait que ce passage est situé, dans L’innocence et la vérité défendues, tout proche du récit des exactions des jésuites à l’égard des religieuses de Voltigerod, auxquelles Pascal fait allusion dans le fragment que nous examinons.

Le Port-Royal, écrit Pascal, vaut bien Voltigerod. Cette fois, la source a été reconnue par les éditeurs des Pensées.

Voltigerod, aujourd’hui Woltingerode, est une abbaye bénédictine située dans le kreis de Grolar, en Basse-Saxe. En 1631, les Jésuites ont tenté de s’emparer de cette abbaye, en faisant expulser les religieuses cisterciennes qui l’occupaient. Pascal comptait utiliser un dossier constitué par le groupe de Port-Royal sur les tentatives faites par les Jésuites pour s’emparer de plusieurs abbayes bénédictines. Ce dossier devait comprendre un factum de Dom Vuillaume sur les affaires d’Alsace et des ouvrages du bénédictin allemand Dom Hay, Astrum inextinctum (1636), et Hortus crusianus (1648). L’Astrum inextinctum a servi à Arnauld dans L’Innocence et la vérité défendues. Il n’a pas donné suite à son projet, et seule une allusion obscure subsiste dans la XVIe Provinciale : « Ne semble-t-il pas qu’on ne peut convaincre d’imposture un reproche si indéterminé ? Un habile homme néanmoins en a trouvé le secret ; et c’est encore un Capucin, mes Pères. Vous êtes aujourd’hui malheureux en Capucins, et je prévois qu’une autre fois vous le pourriez bien être en Bénédictins. » Le dossier a été utilisé plus tard par Pontchâteau dans la Morale pratique des Jésuites.

Dans La vérité et l’innocence défendues, Arnauld soutient que, si les jésuites avaient pu obtenir la dispersion des religieuses de Port-Royal, ils auraient aussitôt trouvé moyen de profiter de la situation pour s’emparer de l’abbaye pour en user à leur profit. « Vous auriez eu moins d’aversion pour les édifices que pour les personnes ; et vous vous seriez aisément persuadés qu’il n’aurait point fallu d’autre feu que celui de votre bouillante charité, pour purifier le mauvais air de la contagion du Cyranisme, ainsi que vous l’appelez. Vous n’auriez point manqué d’arguments pour inspirer à ceux qui vous auraient voulu croire, qu’on ne pouvait, sans se rendre coupable de la perte et de la damnation de plusieurs âmes, refuser à votre société ce moyen si innocent de s’accroître et de s’agrandir, et de travailler plus puissamment à la conversion des infidèles et des hérétiques”. Arnauld note pour conclure : « On peut donc apprendre par ces exemples ce que les filles de Port-Royal auraient dû attendre des jésuites, si le pouvoir de ces bons religieux avait été égal à leur animosité. Car s’ils ont traité d’une manière si inhumaine ces religieuses, qu’ils n’avaient aucun sujet de persécuter, sinon parce qu’elles avaient du bien, qui pouvait être commodément employé à enrichir leurs collèges, que n’auraient-ils point fait contre celles qui, depuis tant d’années, font l’objet continuel de leur passion et de leurs injures ? »

Cette dernière formule est donnée sous forme plus lapidaire par Pascal : Port-Royal vaut bien Voltigerod, Port-Royal est aussi alléchant pour les jésuites que Voltigerod.

Les poissons volants ne sont au fond qu’un trait plaisant d’avocat, qui n’a pas survécu à cette note du Recueil des originaux. Mais les épisodes auxquels Pascal fait allusion figurent parmi les plus sinistres exactions que les jésuites aient commises. Et si l’on pense que, dans l’esprit de Pascal, ce qui était arrivé à Voltigerod pouvait bien arriver au monastère où vivait sa sœur Jacqueline, on comprend que la plaisanterie ait chez lui laissé place aux accents puissants de la XVIe Provinciale.

Quand on dit que Jésus-Christ n’est pas mort pour tous, vous abusez d’un vice des hommes qui s’appliquent incontinent cette exception, ce qui est favoriser leur désespoir au lieu de les en détourner pour favoriser l’espérance.

Voir le commentaire de Havet, éd. des Pensées, II, 1866, p. 90. Havet a bien compris le reproche que Pascal adresse aux adversaires de Port-Royal.

En fait, Pascal reproche aux molinistes la manière dont ils déforment la pensée de saint Augustin. En proclamant que les jansénistes soutiennent que Jésus n’est pas mort pour tous, ils présentent la doctrine augustinienne de telle manière que les fidèles, qui pensent qu’ils font peut-être partie des réprouvés, s’en détournent. Ce faisant ils les poussent au désespoir, et cherchent à les attirer dans leur parti, dont la doctrine est plus facilement consolante.

Arnauld Antoine, Apologie de M. Jansénius, p. 93 sq. Voir p. 124 sq., Excellent modèle de saint Augustin, selon lequel il déclare qu’on doit prêcher la prédestination. Il faut éviter d’user d’expressions propres à « causer des frayeurs au peuple en leur représentant ses maximes touchant la prédestination comme des maximes cruelles, capables de porter les âmes dans le désespoir » ; saint Augustin a donné des règles pour y parvenir.

Le Christ est-il mort pour sauver tous les hommes ?

Tous, tout, plusieurs : voir Laporte Jean, La doctrine de Port-Royal, I, Les vérités de la grâce, p. 247. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Il ne faut pas éluder les versets de l’Écriture, mais interpréter les formules par le contexte, selon le principe que les interprétations sont libres pourvu qu’on ne donne pas un sens qui nous fasse croire que Dieu ait voulu une chose qui n’ait pas été faite : p. 249. Tous synonyme de plusieurs, pour tous ceux qu’il sauve le sont par sa volonté ; ou toutes sortes d’hommes (saint Augustin) : p. 250. Restriction du mot veut : p. 251. Comme nous ne savons pas qui est élu, il faut agir comme si tous l’étaient : p. 259.

Le débat s’est particulièrement concentré sur la cinquième proposition que l’on a attribuée à Jansénius, et qui a été censurée par le pape.

Gres-Gayer Jacques M., Le Jansénisme en Sorbonne, 1643-1656, Paris, Klincksieck, 1996, p. 109. Selon la Sorbonne, cette proposition imputée à Jansénius est fausse et scandaleuse ; selon la bulle Cum Occasione, impie, blasphématoire, injurieuse, dérogeant à la divine piété et hérétique.

Cette proposition a été défendue dans un opuscule dû à l’un des bons théologiens de Port-Royal, que Pascal a pu lire :

Les positions rivales et leur interprétation ont été mises au net dans le célèbre ouvrage ordinairement désigné sous le titre d’Écrit à trois colonnes, c’est-à-dire Lalane Noël, Saint-Amour Louis Gorin de, Manessier, Desmares Toussaint, Angran, Distinction abrégée des cinq propositions, 19 mai 1653, p. 9.

CINQUIÈME PROPOSITION Fabriquée et exposée à la censure. C’est parler en demipélagien de dire que Jésus-Christ est mort, ou qu’il a répandu son sang pour tous les hommes, sans en excepter un seul. |

||

Le sens hérétique Que l’on peut malicieusement donner à cette cinquième proposition, qu’elle n’a pas néanmoins, si l’on la prend comme il faut.

Jésus-Christ est mort seulement pour les prédestinés, en sorte qu’il n’y a qu’eux seuls qui reçoivent la véritable foi et la justice par le mérite de la mort de Jésus-Christ.

Cette proposition est hérétique, Calviniste ou Luthérienne, et elle a été condamnée par le Concile de Trente.

|

CINQUIÈME PROPOSITION Dans le sens que nous l’entendons et que nous la défendons. C’est parler en Demipélagien de dire que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes en particulier, sans en excepter un seul, en sorte que la grâce nécessaire au salut soit présentée à tous, sans exception de personne, par sa mort, et qu’il dépende du mouvement et de la puissance de la volonté d’acquérir ce salut par cette grâce générale sans le secours d’une autre grâce efficace par elle-même. Nous soutenons et nous sommes prêts de démontrer que cette proposition appartient à la foi de l’Église, et qu’elle est indubitable dans la doctrine de saint Augustin.

|

PROPOSITION contraire à la cinquième dans le sens qu’elle est défendue par nos adversaires. Ce n’est pas une erreur des Demipélagiens, mais une proposition catholique de dire que Jésus-Christ a communiqué par sa mort à tous les hommes en particulier, sans en excepter un seul, la grâce prochainement et précisément nécessaire pour opérer, ou du moins pour commencer le salut et pour prier. Nous soutenons et nous sommes prêts de démontrer que cette proposition, qui est de Molina et de nos adversaires, contient une doctrine contraire au Concile de Trente, et même qu’elle est Pélagienne ou Demipélagienne, parce qu’elle détruit la nécessité de la grâce de Jésus-Christ efficace par elle-même pour chaque bonne œuvre. Et il a été déclaré ainsi dans les Congrégations de auxiliis tenues à Rome.

|

La présence de cette proposition dans l’Augustinus a été très contestée.

Sainte-Beuve, Port-Royal, II, IX, éd. M. Leroy, Pléiade, T. 1, p. 583, renvoie, pour savoir ce que Jansénius en pensait, à l’Augustinus, Pars III, Liber III, ch. XXI, qui malheureusement n’existe pas. Il s’agit sans doute du ch. XX, Quomodo Christus sit redemptor omnium, pro omnibus crucifixus, et mortuus, col. 379-380 sq. Voir Col. 381 : « Respondeo igitur, quando Christus ab Apostolo dicitur redemptionem semet ipsum dedisse pro omnibus, in cruce videlicet pro omnibus moriendo, ab aliquibus intelligi, quod se dederit redemptionem, seu ἀντίλυτρον, il est, pretium pro omnibus omnino sufficienter, quia sufficiens pretium obtulit, non tamen pro omnibus omnino efficienter, quia non omnibus applicatur ista redemptio ». Plus bas, col. 382 : « Christum dici se dedisse redemptionem pro omnibus, hoc est, pro universa sua Ecclesia toto orbe dispersa, et consequenter pro omnibus hominum generibus, regibus, privatis, nobilibus, ignobilibus etc. [...] ; itemque pro omnibus, hoc est, pro hominibus omnium nationum, linguarum, et gentium, Judaeis videlicet ac gentilibus, ex quibus congeregatur universus populus Dei. »

La position de Port-Royal est clairement exposée dans Sellier Philippe, Port-Royal et la littérature, II, 2e éd., p. 78. La grâce du Christ n’est pas donnée à tous. On peut soutenir dans un sens très large que le Christ est mort pour tous, dans la mesure où il est mort à cause du péché de l’humanité, ou parce que sa rédemption eût suffi à sauver tous les hommes, s’il l’eût décidé, ou, ce qui revient au même, s’ils l’eussent voulu. Saint Augustin se heurte à la déclaration nette de saint Paul. Arnauld consacre le livre III de son Apologie pour les saints Pères de 1651 à ce problème « de la mort de Jésus-Christ pour tous les hommes ». Sur l’ambiguïté de la cinquième proposition imputée à Jansénius : p. 90.

Nicole Pierre, Fratris Nicolai molinisticae theses, § XXI, p. 21. Saint Thomas dit que « Christum pro omnibus sufficienter mortuum esse, sed pro multis tantum, efficienter ». Le Christ n’a prié que pour les prédestinés : p. 22.

Bourzeis Amable, Propositiones de gratia in Sorbonae Facultate propediem examinandae, 1649, p. 30 sq. Quinta propositio, p. 30 sq. Semipelagianorum error est dicere Christum pro omnibus hominibus mortuum esse, aut sanguinem fudisse. Cela peut se dire universellement en un sens catholique, dans la mesure où le Christ est mort pour le genre humain, ou avec une vertu de prix suffisante pour tout le genre humain. Mais les pélagiens en tirent des conclusions perverses : p. 30-31. Dire que le Christ est mort pour tous parce que, par son mérite, tous ont un secours suffisant pour acquérir le salut, ou parce que le Christ a voulu qu’à tous soit accordé un secours suffisant s’oppose directement aux autorités des pères et des conciles. Selon le concile de Trente, quoique le Christ soit mort pour tous, tous pourtant ne reçoivent pas le bénéfice de sa mort.

Arnauld Antoine, Apologie pour les saints Pères, Livre III, Second point, Œuvres, XVIII, p. 162 sq. État de la question. Les molinistes disent que « Jésus-Christ est mort pour le salut de tous les hommes, non seulement quant à la suffisance du prix, qui pouvait être appliqué à tous ; mais encore avec une volonté sincère et efficace de sa part, de les faire tous jouir du fruit de sa passion » : p. 162. Les augustiniens disent « qu’on peut dire que Jésus-Christ est mort généralement pour tous les hommes à ne considérer que la suffisance du prix de sa mort, et la dette dont il s’est chargé en prenant la nature humaine, qui est commune à tous les hommes. Mais qu’à proprement parler, et selon l’application du prix de son sang, il est mort pour tous les fidèles qui, par le baptême et les autres sacrements, ont part aux grâces qu’il a méritées par sa mort ; qui sont appelés du nom de tous les hommes, et de tout le monde, parce qu’ils sont répandus par tout le monde, selon l’Écriture (Jean, 11. 52), et non pas généralement pour tous les hommes, en y comprenant tous les impies, et les idolâtres, qui étaient déjà dans l’enfer, avant qu’il vînt au monde (ce que les conciles ont condamné comme une erreur insupportable) (Conc. Val. C. 4) et ceux qui, depuis son incarnation, ne l’ont point reconnu pour leur Sauveur. Et qu’il est mort encore plus particulièrement pour tous les élus ; parce que c’est sur eux qu’il répand ses plus grandes grâces, et qu’il a voulu que sa mort leur servît pour les rendre éternellement heureux, comme étant ces enfants de Dieu dispersés par toute la terre, pour lesquels il devait mourir, selon l’Évangile (Jean, 11, 52 ; Jean, 17,6 ; 17, 9 ; 10, 11 ; 10, 28), afin de les rallier dans son Église : comme étant ceux que son Père lui a donnés, pour être particulièrement à lui, et pour lesquels il témoigne qu’il le prie, et non pour le monde ; et comme étant ses brebis chéries et bien aimées, pour lesquelles il déclare qu’il voulait donner sa vie, en assurant en même temps que nulle d’elles ne périrait » : p. 162-163.

Arnauld Antoine, Apologie de M. Jansénius, IIIe sermon, article XVII, p. 172 sq. En quel sens selon saint Augustin et les pères Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Concordance de Jansénius et de saint Paul. Tous s’entend de toute l’Église, et non des païens : p. 173. En quel sens le Christ n’est pas mort pour les seuls prédestinés : p. 175. En quels termes la maxime que Jésus est mort pour tous les hommes se trouve dans Jansénius : p. 177. Voir l’article XXI, p. 215 sq., En quelle sorte Jésus-Christ est le rédempteur de tout le monde. Voir l’article XXVI, p. 227 sq., Explication de ce que dit le concile touchant la mort de Jésus-Christ pour tous les hommes. Et particulièrement l’article XXXI, p. 242, Que le mot de tous ne se prend pas toujours si universellement dans l’Écriture, qu’il comprenne tous les hommes en général, sans en excepter aucun. Le problème rhétorique est traité dans le même article XXXI, p. 244 sq., Que les explications que saint Augustin donne aux passages de saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et Jésus-Christ s’est donné pour la rédemption de tous, sont très raisonnables, et très conformes au langage de l’Écriture. Arnauld relève plusieurs procédés connus des logiciens, notamment la distributio commoda (distribution accommodée au sujet dont on parle, p. 245) et la distributio pro generibus singulorum, et non pro singulis generum (l’acception d’un terme universel pour les divers genres d’une chose, et non pas pour chaque chose en particulier de ces divers genres, p. 247).

Arnauld Antoine, Réponse au P. Annat, provincial des jésuites, touchant les cinq propositions attribuées à M. l’évêque d’Ypres, 1654, in Arnauld Antoine, Œuvres, XIX, p. 193 sq., où Arnauld remarque que le P. Petau est d’accord avec les augustiniens pour admettre que Jésus n’est pas mort pour tous les hommes. Pour les autres, il n’est pas mort pour qu’ils soient sauvés, mais seulement afin que cette grâce leur fût donnée.