La liasse ENNUI ET QUALITÉS ESSENTIELLES À L’HOMME (suite)

Ennui et l’édition de Port-Royal

Port-Royal n’a conservé que Ennui 1 dans l’édition : dans le Chapitre XXIV, Vanité de l’homme.

Aspects stratigraphiques des fragments de Ennui

Selon Pol Ernst, Les Pensées de Pascal, Géologie et stratigraphie, p. 294-295, aucun papier ne porte des traces de filigranes. Seul le papier de Ennui 3 est identifié comme étant issu d’un feuillet de type Cadran et B ♥ C (voir sa recontitution partielle dans l’Album p. 138).

Fragments relatifs à l’ennui

Vanité 23 (Laf. 36, Sel. 70). Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. Aussi qui ne la voit, excepté de jeunes gens qui sont tous dans le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de l’avenir.

Mais ôtez leur divertissement vous les verrez se sécher d’ennui. Ils sentent alors leur néant sans le connaître, car c’est bien être malheureux que d’être dans une tristesse insupportable, aussitôt qu’on est réduit à se considérer, et à n’en être point diverti.

Ennui 3 (Laf. 79, Sel. 114). L’ennui qu’on a de quitter les occupations où l’on s’est attaché. Un homme vit avec plaisir en son ménage, qu’il voie une femme qui lui plaise, qu’il joue 5 ou 6 jours avec plaisir, le voilà misérable s’il retourne à sa première occupation. Rien n’est plus ordinaire que cela.

Divertissement 4 (Laf. 136, Sel. 168), qui concerne le divertissement, et par suite l’ennui auquel il tente de remédier.

Dossier de travail (Laf. 414, Sel. 33). Misère. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant c’est la plus grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d’en sortir, mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort.

Pensées diverses (Laf. 622, Sel. 515). Ennui. Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme, l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir.

Pensée n° 23Z (Laf. 941, Sel. 766). On ne s’ennuie point de manger, et dormir, tous les jours, car la faim renaît et le sommeil, sans cela on s’en ennuierait. Ainsi sans la faim des choses spirituelles on s’en ennuie ; faim de la justice, béatitude 8e.

Bibliographie ✍

ERNST Pol, Approches pascaliennes, Gembloux, Duculot, 1970, p. 98 sq et p. 103.

KUHN R., “Le roi dépossédé : Pascal et l’ennui”, French Review, t. XLII, 5, 1969, p. 657-664.

MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., 1993, p. 199.

PALASAN Daniela, L’ennui chez Pascal et l’acédie, Cluj-Napoca, Eikon, 2005.

PAROLINI Rocco, La tattica persuasiva di Blaise Pascal : il « renversement » gradevole, Annali dell’Università di Ferrara, Nuova serie, sezione III, Filosofia, 80, Università degli Studi di Ferrara, 2006.

SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, “Des Confessions aux Pensées”, p.195 sq. Voir p. 202.

SOELBERG Nils, “La dialectique de Pascal. De la conférence de Port-Royal à la démarche apologétique”, Revue romane t. XIII, fasc. 2, 1978, p. 229-276.

THIROUIN Laurent, Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des Pensées selon leur ordre, Paris, Champion, 2015, p. 128-133.

Ennui

FURETIÈRE, Dictionnaire, “Ennui”. Chagrin, fâcherie que donne quelque discours, ou quelque accident déplaisant, ou trop long.

CAYROU Gaston, Dictionnaire du français classique. La langue du XVIIe siècle, Paris, Klincksieck, Livre de Poche, 2000, p. 314-315. Ennui : douleur odieuse, tourment insupportable, violent désespoir. Signifie aussi généralement fâcherie, chagrin, déplaisir, souci. Le mot tient ce sens très fort par rapport à celui d’aujourd’hui de son étymologie, le bas latin inodium (forme hypothétique), chose en butte à la haine, objet de haine, chose odieuse, insupportable. Ennuyeux a souvent la même force et se dit de ce qui est odieux, insupportable. Mais le mot ennui n’a pas toujours ce sens et se dit déjà d’une simple contrariété ou d’un malaise qu’éprouve une âme que rien n’intéresse ou n’occupe.

GOUHIER Henri, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, p. 43. Les termes connexes du terme ennui sont abandon, insuffisance, dépendance, impuissance, vide. Les modes de cette affectivité fondamentale sont : ennui, noirceur, tristesse, chagrin, dépit, désespoir.

DUMONCEAUX Pierre, “Conversion, convertir, étude comparative d’après les lexicographes du XVIIe siècle”, in La conversion au XVIIe siècle, note que l’ennui pascalien est un état d’oppression et de vide, d’ennui et de chagrin.

BESANÇON Alain, “L’angoisse dans la relation de Pascal à son Dieu”, Les Pensées de Pascal : interprètes et éditeurs en débat, Revue des sciences philosophiques et théologiques, tome 93, n° 1, janvier-mars 2009, Paris Vrin, 2009, p. 3-11.

✧ Éclaircissements

♦ Le titre et son sens

Ennui est le titre donné dans la Table des matières des Copies C1 et C2. Sur les Copies, le titre complet est Ennui et qualités essentielles de l’homme. Le titre n’est connu que par les Copies. Aucun papier du Recueil original ne porte ce titre.

|

|

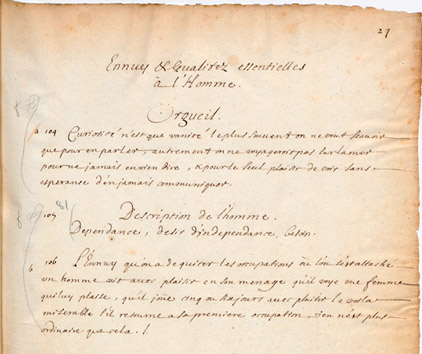

C1, p. 27 |

C2, p. 45 |

Sur C2, un trait et un S barré séparent le titre du premier fragment.

Que veut dire le mot et ? On peut hésiter entre deux interprétations : ou bien l’ennui doit être considéré comme une des qualités essentielles de l’homme parmi d’autres dont Pascal ne donne pas la liste dans le titre lui-même ; ou bien l’ennui est le sentiment qui résulte des qualités essentielles à l’homme.

Qualités doit être pris au sens classique d’attributs (par opposition à essence ou substance), et non dans le sens positif et mélioratif.

Cette liasse ne comporte qu’un petit nombre de fragments, ce qui explique probablement le peu d’attention qu’elle a suscité parmi les commentateurs, soit que la maigreur de la liasse paraisse laisser peu de place à la glose, soit que le caractère elliptique des textes ait suscité un certain embarras.

C’est cependant une liasse dont l’importance est évidente, en premier lieu par sa situation après Vanité et Misère, et avant le mouvement qui, de Raisons des effets à Grandeur, fait passer par renversement du pour au contre de la « démolition » de l’homme à l’exaltation de la dignité qui se cache au cœur de sa bassesse.

Les deux liasses précédentes touchent la description de la nature de l’homme. Ennui présente les effets psychologiques et moraux qui découlent de la prise de conscience de la misère, chez l’homme en général d’une part, mais aussi chez le lecteur pour lequel Pascal écrit.

Le premier aspect relève en quelque sorte de la perspective du moraliste : l’ennui est d’abord la réaction plus ou moins lucide des personnes à qui la conscience de leur vanité, acquise dans la vie quotidienne, a révélé leur misère fondamentale.

Le second aspect relève de l’art de persuader, et présente par conséquent un caractère rhétorique : l’ennui est le sentiment que le lecteur peut ressentir après la lecture des premiers chapitres de l’Apologie.

La liasse Ennui est donc un des points nodaux de la première partie de l’Apologie où le lecteur peut trouver à s’assimiler jusqu’à un certain point avec l’homme tel que le décrit Pascal dans Vanité et Misère. Le sentiment de l’ennui est le moyen dont se sert Pascal pour faire compendre à son lecteur que c’est lui qui est concerné par tout ce qu’il vient de découvrir dans la nature de l’homme.

C’est pourquoi il est nécessaire de bien définir le sens de ce terme d’ennui, dont il doit être bien clair que ce n’est en aucune manière le sens actuel.

♦ Ennui : sens de la notion chez Pascal

On assimile souvent le sens du mot ennui chez Pascal avec une angoisse de nature pré-existentialiste. L’interprétation ne manque pas d’intérêt, mais elle a le défaut d’être visiblement rétrospective : on projette sur Pascal des idées qui ne sont apparues que beaucoup plus tard.

Il arrive aussi que l’on rapproche l’ennui pascalien du sentiment que ressent le René de Chateaubriand.

Il est plus pertinent de se référer à une notion que Pascal a pu connaître, celle de l’acédie. Il en parle dans la neuvième Provinciale, mais pour ironiser sur l’emploi que fait Escobar du mot paresse. En réalité, le passage d’Escobar concerne non pas la paresse au sens moderne, mais ce que les moralistes nomment acedia, qu’Escobar traduit exactement par dégoût des choses spirituelles ou tristesse de ce que les choses spirituelles existent. La traduction de Pascal est fausse, et Wendrock rétablit d’ailleurs le texte.

Le rapprochement entre l’ennui au sens de Pascal et l’acédie a été établi par Palasan Daniela, L’ennui chez Pascal et l’acédie, Cluj-Napoca, Eikon, 2005.

Acedia : voir saint Thomas, Somme théologique, I, q. LXIII, 2 2ae ; 2-2, q. XXXV, 1 et 2. « Est taedium bene operandi, et tristitia de re spirituali » ; c’est le dégoût de bien agir et la tristesse sur une matière spirituelle. Escobar ne trahit donc pas trop la pensée de Thomas lorsqu’il dit, dans sa Théologie morale, tr. III, Ex. II, n. 81, citée in GEF V, p. 185 : « fastidium spiritualium rerum ». Pascal ne trahit ni l’un ni l’autre lorsqu’il transcrit : « La paresse est une tristesse de ce que les choses spirituelles sont spirituelles, comme serait de s’affliger de ce que les Sacrements sont la source de la grâce. Et c’est un péché mortel. »

Sur la notion d’acédie, voir la brève mise au point de Rutebeuf, Œuvres complètes, éd. M. Zink, Livre de poche, 2005, p. 366-367. Accidia : c’est le péché qui a été remplacé plus tard par la paresse dans les listes canoniques des sept péchés capitaux. Elle est essentiellement à l’origine d’ordre psychologique : c’est un sentiment d’à-quoi-bon, de lassitude et de dégoût devant toute chose, un état dépressif, qui menace surtout les moines. On la définit à l’époque patristique comme melancholia (saint Jérôme), ex confusione mentis nata tristitia, une tristesse née de la confusion de l’esprit (Césaire d’Arles), taedium et anxietas cordis quae infestat anachoretas et vagos in solitudine monachos, un dégoût et une angoisse du cœur qui gagne les anachorètes et les moines qui errent dans les solitudes (Cassien). Guigues le Chartreux en décrit les symptômes : apprehendit te multotiens, cum solus in cella es, inertia quaedam, languor spiritus, taedium cordis quoddam et quidem valde grave fastidium sentis in teipso : tu tibi oneris es... Non jam sapit tibi lectio, oratio non dulcessit, souvent, quand tu es seul dans ta cellule, une sorte d’indolence t’envahit, ton esprit est languissant, ton cœur las de tout, tu sens en toi-même un immense dégoût : tu es un fardeau pour toi-même... Désormais la lecture (des textes sacrés) n’a plus de saveur pour toi, la prière n’a plus de douceur... Un de ses effets les plus visibles étant la négligence des devoirs religieux, l’acedia finit par désigner cet effet, et non plus sa cause. Son éviction de la liste des péchés au profit de la paresse témoigne de l’irruption dans la vie spirituelle de la sensibilité laïque ou séculière et des valeurs bourgeoises : le travail devient une vertu et son contraire un vice. Cette évolution est en cours à l’époque de Rutebeuf.

Sentiment de lassitude, de dégoût, d’à-quoi-bon : cela correspond assez bien à ce que doit inspirer le tableau de la misère de l’homme qui a été fait dans la liasse qui précède Ennui. En revanche, ce n’est pas tout à fait la même chose que le sentiment du vague chez René, ni de l’angoisse devant la contingence de l’homme chez les existentialistes. Plus précisément, cette angoisse peut être une suite de l’ennui, comme l’indique le fragment Laf. 622, Sel. 515 : Ennui. Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme, l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir.

En revanche, l’ennui doit être rapproché de ce que Pascal écrit sur le désespoir. Suivant Excellence 5 (Laf. 192, Sel. 225), La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir.

Voir Morale chrétienne 2 (Laf. 352, Sel. 384) : La misère persuade le désespoir.

Le fragment essentiel sur ce point semble être Laf. 622, Sel. 515 : Ennui. Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme, l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir.

Boulenger A., La doctrine catholique, § 290. Le désespoir est la perte totale de l’espérance. Il y a désespoir lorsque l’on regarde le salut comme impossible, soit parce qu’on se défie trop de ses forces, soit parce qu’on se juge trop coupable et qu’on ne compte plus sur la miséricorde divine pour obtenir le pardon de ses péchés ; c’est la faute de Caïn et de Judas. Ne pas confondre le désespoir avec l’abattement passager et avec la crainte excessive des peines de l’enfer. Opposition à la présomption.

Thirouin Laurent, Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des Pensées selon leur ordre, p. 128-133. La liasse Ennui porte sur la satisfaction que l’homme reçoit de ses occupations : aucune ne lui appartient en propre et ne le satisfait essentiellement. Elle porte donc paradoxalement sur les plaisirs de l’homme : p. 130. Alors que Divertissement montre l’inconsistance et l’inanité de nos peines, qui ne tiennent devant aucun amusement, Ennui montre inversement l’inconsistance de nos plaisirs : p. 130. L’ennui se rapporte aux événements anecdotiques qui mettent en péril les plaisirs et les satisfactions qui pourraient paraître consistants. Voir p. 131-132 sur la différence entre Pascal et Nicole sur ce sujet.

Désespoir : voir la note de Corneille, OC II, éd. Couton, Pléiade, p. 1490. Désespoir en langue classique implique toujours l’idée de suicide. Le mot suicide et le verbe se suicider n’existent pas encore dans la langue française ; ils sont proscrits du fait que le suicide est l’un des péchés les plus graves, étant un péché contre la vertu cardinale de l’espérance. Se désespérer, c’est se tuer. C’est peut-être en pensant à cette association de l’ennui et du désespoir que Filleau de la Chaise, composant une sorte de résumé d’ensemble du projet apologétique de Pascal, imagine que l’homme mis en scène dans le livre, désespéré par la peinture de sa misère, aurait à un certain moment pensé à se suicider.

La recherche commence par la volonté d’échapper au désespoir : Transition 3 (Laf. 198, Sel. 229). En voyant l’aveuglement et la misère de l’homme, en regardant tout l’univers muet et l’homme sans lumière abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l’univers sans savoir qui l’y a mis, ce qu’il y est venu faire, ce qu’il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j’entre en effroi comme un homme qu’on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s’éveillerait sans connaître et sans moyen d’en sortir. Et sur cela j’admire comment on n’entre point en désespoir d’un si misérable état. Je vois d’autres personnes auprès de moi d’une semblable nature. Je leur demande s’ils sont mieux instruits que moi. Ils me disent que non et sur cela ces misérables égarés, ayant regardé autour d’eux et ayant vu quelques objets plaisants s’y sont donnés et s’y sont attachés. Pour moi je n’ai pu y prendre d’attache et considérant combien il y a plus d’apparence qu’il y a autre chose que ce que je vois j’ai recherché si ce Dieu n’aurait point laissé quelque marque de soi.

L’antonyme de désespoir est consolation : voir Preuves par discours III (Laf. 432, Sel. 684). (18.) Quel sujet de joie de ne plus attendre que des misères sans ressources! quelle consolation dans le désespoir de tout consolateur ! Le remède au désespoir est dans le Christ : voir Fausseté des autres religions 10 (Laf. 212, Sel. 245) : J.-C. est un Dieu dont on s’approche sans orgueil et sous lequel on s’abaisse sans désespoir. Voir Dossier de travail (Laf. 416, Sel. 35) : Sans J.-C. il faut que l’homme soit dans le vice et dans la misère. Avec J.-C. l’homme est exempt de vice et de misère. En lui est toute notre vertu et toute notre félicité. Hors de lui il n’y a que vice, misère, erreur, ténèbres, mort, désespoir.

La liasse Ennui marque donc le moment où le lecteur est mis face à son désespoir, dont il faut le sortir, sous peine qu’il renonce à toute recherche. Pascal achève le mouvement qui, conformément à l’art de persuader, afflige d’abord, avant de passer à la seconde phase, celle qui vise à consoler.