Fragment Loi figurative n° 29 / 31 – Papier original : RO 45-1

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Loi figurative n° 315 et 316 p. 137 v°-139 / C2 : p. 165 à 167

Éditions de Port-Royal : Chap. XIII - Que la Loy estoit figurative : 1669 et janvier 1670 p. 95-96 / 1678

n° 1 et 2 p. 95

Éditions savantes : Faugère II, 363, XXI / Havet XVI.4 et XXV.186 / Michaut 105 / Brunschvicg 642 / Tourneur p. 266-2 / Le Guern 257 / Lafuma 274 / Sellier 305

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

DAVIDSON Hugh M., The origins of certainty, Means and meanings in Pascal’s Pensées, Chicago and London, University of Chicago Press, 1979. FORCE Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, Paris, Vrin, 1989, p. 25 sq. LACOMBE Roger-E., L’apologétique de Pascal, Étude critique, Paris, Presses Universitaires de France, 1958, p. 225. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993. MESNARD Jean, “La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal”, in La culture du XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 444 sq. RUSSIER Jeanne, La foi selon Pascal, Paris, Presses Universitaires de France, 1949, p. 125. SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970, p. 386 sq. STROWSKI Fortunat, Pascal et son temps, III, Paris, Plon, 1908. VOLTAIRE, Lettres philosophiques, XXV, § XV, éd. Ferret et McKenna, Paris, Garnier, 2010, p. 174. |

✧ Éclaircissements

Preuve des deux testaments à la fois.

Pour prouver tout d’un coup les deux il ne faut que voir si les prophéties de l’un sont accomplies en l’autre.

Pour examiner les prophéties il faut les entendre.

Car si on croit qu’elles n’ont qu’un sens il est sûr que le Messie ne sera point venu, mais si elles ont deux sens il est sûr qu’il sera venu en Jésus-Christ.

Toute la question est donc de savoir si elles ont deux sens.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 386 sq., remarque que l’argument qui consiste à en appeler à la tradition juive n’est pas d’esprit augustinien, il s’inspire plutôt du Pugio fidei de R. Martini. Plusieurs commentateurs s’interrogent sur sa pertinence dans une apologétique qui vise l’athée ou l’incrédule : voir par exemple Jeanne Russier, dans La foi selon Pascal, I, p. 126 sq., et Roger Lacombe, L’apologétique de Pascal, p. 226.

La formule Preuve des deux testaments à la fois indique que Pascal entend trouver une preuve qui règle d’un coup le cas des deux Testaments. Dans le présent fragment, il s’agit en effet de montrer la vérité deux Testaments à la fois, parce que chacun confirme la vérité de l’autre. Le Nouveau Testament confirme les prédictions de l’Ancien, et l’Ancien prouve que le Nouveau a été prédit. La preuve de la vérité de l’un est donc solidaire de celle de l’autre.

Goyet Thérèse, L’humanisme de Bossuet, II, p. 295. Sur le Discours sur l’histoire universelle, II, XXVIII, 422-423. Par le rapport des deux Testaments on prouve que l’un et l’autre est divin. Ils ont même dessein et même suite. L’un prépare la voie à la perfection que l’autre montre à découvert. L’un pose le fondement et l’autre achève l’édifice. L’un prédit ce que l’autre fait voir accompli. Révélation du dessein éternel de la divinité (texte de 1681).

Boullier David, Sentiments de M*** sur la critique des Pensées de Pascal par M. Voltaire, § XV, p. 53 sq. Pascal propose une preuve des oracles par leur double accomplissement, dont le premier est destiné par la Providence à figurer l’autre.

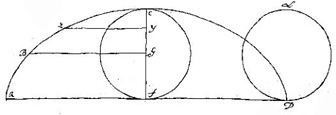

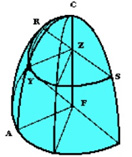

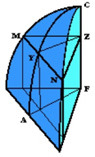

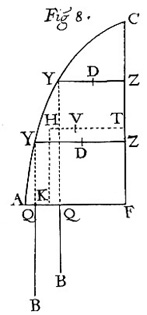

Pascal recherche souvent des démonstrations qui résolvent d’un seul coup plusieurs problèmes à la fois. Par exemple, dans les Lettres de A. Dettonville, Traité des trilignes, Méthode pour trouver la dimension et le centre de gravité de la surface courbe des doubles onglets, par la seule connaissance des sinus sur l’axe, p. 20-25, OC IV, p. 463-468, les problèmes de sinus sur l’axe et de sinus sur la base sont traité de la même manière. Dans le cas des sinus, le moyen de la réduction est fourni par la définition même de ces sinus : comme les sinus sur l’axe et sur la base naissent des mêmes divisions de la ligne courbe, on peut remarquer une réciprocité qui n’existe pas dans le cas des ordonnées :

les sinus sur la base sont la distance des sinus sur l’axe par rapport à la base,

les sinus sur l’axe sont la distance des sinus sur la base par rapport à l’axe.

Certaines identités deviennent de ce fait immédiates : si l’on demande les rectangles des sinus sur l’axe et de leur distance à la base, ou ceux des sinus sur la base et de leur distance à l’axe, la somme des produits des sinus à l’axe par leur distance à la base, par exemple, n’est pas différente de la somme des produits des sinus sur la base par leur distance à l’axe. Car les sinus sur l’axe sont les distances des sinus à la base par rapport à l’axe, et vice versa. De sorte qu’on « prouve d’un coup tous les deux » : quand on a l’un, on a aussi l’autre.

S [(YZ.YY).YQ] = S [(YQ.YY).YZ]

|

|

Davidson Hugh M., The origins of certainty, p. 29 sq., voit dans ce fragment un exemple frappant de la manière dont des arguments disjoints peuvent être combinés de manière à former une chaîne : une preuve pragmatique (les prophéties du Vieux Testament sont réalisées dans le Nouveau), une preuve dialectique (les prophéties sont réalisées parce qu’elles ont deux sens). Cette dernière étape, l’identification des deux sens, permet de mettre en harmonie une opposition sans supprimer aucun des deux termes du contraste. La liste d’arguments qui suit procède à un appel à l’autorité.

En réalité, Pascal suit ici un mode d’enchaînement qui relève de ce que Pappus et Viète appellent l’analyse zététique, qui consiste à remonter d’un problème posé à ses conditions, jusqu’à ce qu’on ait transformé le problème initial en une question que l’on peut parvenir à résoudre. Pascal ramène ici à un problème particulier toute la question de la vérité des deux Testaments. Cette démarche porte en géométrie le nom d’apagôgè, ou de réduction. Voir sur cette technique Polya George, How to solve it, A new aspect of mathematical method, 2e éd., Princeton University Press, 1973, p. 53 sq.

Proclus, Commentaire, 212-213, éd. Morrow, p. 167 ; extrait dans Greek mathematical works, I, tr. Ivor Thomas, p. 254. La réduction consiste dans la transition d’un problème à un autre, dont la solution ou la construction rend manifeste celles du problème posé. On peut définir la réduction comme translation quaestionis ; elle n’est sophistique que lorsque la transition n’est pas logiquement légitime. La réduction à l’absurde en est une variété.

Euclide, Éléments, éd. Heath, t. 1, p. 135 sq. Un exemple célèbre de réduction est celui de la duplication du cube, que les mathématiciens grecs ont ramené à la détermination de deux moyennes proportionnelles. Marin Mersenne la mentionne dans La vérité des sciences, II, I, p. 238, comme cas de transition qu’on fait d’un problème à un autre : « ce que les anciens ont pratiqué, lorsqu’au lieu de chercher la manière de doubler le cube, ils se sont efforcés de trouver deux moyennes proportionnelles ; et au lieu de chercher la quadrature du cercle, ils se sont attachés à la ligne droite égale au cercle ».

Comment Pascal procède-t-il à la construction de la translatio quaestionis (déplacement de la question). Il s’agit de donner les preuves des deux testaments à la fois ?

Pascal expose d’abord les requisits de cette double démonstration. Pour prouver d’un coup tous les deux il ne faut que voir si les prophéties de l’un sont accomplies en l’autre.

Quel est le requisit de ce requisit ? Pour examiner les prophéties il faut les entendre. Cela semble être un truisme, mais ce n’en est pas un. Pour examiner les prophéties, signifie pour pouvoir décider de leur valeur de vérité. Or on ne peut le faire si l’on n’a pas compris si elles ont seulement un seul sens, le littéral, ou deux, le littéral et le spirituel.

Explication de cette nécessité : Car si on croit qu’elles n’ont qu’un sens il est sûr que le Messie ne sera point venu, mais si elles ont deux sens il est sûr qu’il sera venu en Jésus-Christ.

En effet, ou les Écritures ont un sens, ou elles en ont deux. Si elles n’ont qu’un sens, ce doit être le sens littéral. Si le sens vrai de l’Ancien Testament est le vrai, le Messie qu’il annonce doit être un prince puissant et guerrier qui rendra à Israël sa puissance politique et établira son règne sur le monde entier.

Or ces événements ne se sont pas produits. Il en résulte que si le sens littéral est le vrai, il est sûr que le Messie ne sera point venu.

Si au contraire les Écritures ont deux sens, l’un doit être le littéral, l’autre le figuré spirituel. Dans ce cas, Pascal estime qu’il peut montrer que Jésus-Christ, dont l’avènement est passé, a répondu aux prophéties entendues au sens spirituel : il est donc sûr que le Messie est venu, et qu’il est venu en la personne de Jésus-Christ.

L’énoncé du nouveau problème, Toute la question est donc de savoir si elles ont deux sens, sera suivi de la proposition Que l’Écriture a deux sens. Après quoi viennent les preuves de cette proposition.

On trouve le même modèle d’analyse dans les écrits sur la roulette, où Pascal remonte des problèmes qu’il a posés sous l’anonymat à tous les géomètres d’Europe aux connaissances nécessaires pour les résoudre.

Pour trouver les mesures demandées sur la roulette, il faut les connaître sur le cercle. Pour connaître les mesures sur le cercle, il faut connaître les demi-solides de rotation du cercle. Pour connaître les demi-solides du cercle, il faut connaître les onglets et doubles onglets qui leur correspondent, solides construits par Pascal qui donnent immédiatement les mesures cherchées.

Et pour connaître ces doubles onglets, il faut connaître un certain nombre de sommes de sinus et d’ordonnées YZ et YQ, de carrés de sinus et d’ordonnées YZ et YQ, etc.

Ainsi, dans le Traité des trilignes, OC IV, éd. J. Mesnard, p. 467, Pascal présente sa démarche comme suit : « On connaîtra [...] la dimension et le centre de gravité, tant de la surface courbe du double onglet de l’axe que de la surface du double onglet de la base », si « on connaît

1. La somme des sinus sur l’axe ;

2. La somme des carrés de ces sinus ;

3. La somme des distances entre ces sinus et la base ;

4. La somme des carrés de ces distances ;

5. La somme des rectangles compris de chaque sinus sur l’axe et de sa distance de la base ;

Et qu’on connaisse aussi la grandeur de la ligne courbe ».

Sur ces méthodes, voir Merker Claude, Le chant du cygne des indivisibles, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2001, et Descotes Dominique, Blaise Pascal. Littérature et géométrie, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2001.

Toutes ces preuves sont tirées de l’Ancien Testament et de la tradition juive, et constituent pour ainsi dire un faisceau de preuves internes. C’est pourquoi Pascal a supprimé la sixième, qui se fonde sur le Nouveau Testament, qui n’appartient pas à la tradition juive.

Force Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, p. 25 sq., rappelle le caractère problématique de ces preuves. Le premier point du fragment Loi figurative 29 résume le plan en trois parties du fragment Prophéties VIII (Laf. 501, Sel. 737). Le sixième point est rayé. Restent les preuves 2, 3, 4 et 5, qui sont quatre preuves par les Juifs, qui soutiennent que ceux-ci ont beau avoir méconnu le sens spirituel des prophéties, il n’en demeure pas moins que les rabbins n’hésitent pas à entendre comme figures certains passages de l’Ancien Testament.

De ce fait, comme le remarque Lacombe Roger-E., L’apologétique de Pascal, Étude critique, p. 224 sq., quoique la démonstration du double sens soit « un moment essentiel dans l’Apologie pascalienne », il semble que les arguments 2 à 5 ne peuvent jouer dans la démonstration de Pascal qu’un rôle subalterne, car ils ne peuvent avoir de validité que dans une controverse avec les Juifs.

Mais on peut se demander pourquoi Pascal pense utile d’invoquer les principes des rabbins pour chercher à convaincre des lecteurs qui n’admettent pas leur autorité ? On voit mal à première vue ce qui peut toucher un incrédule dans le fait que ces rabbins entendent certains passages de l’Ancien Testament en un sens figuré, comme les chrétiens : c’est tout au plus une confirmation, mais qui n’a rien de persuasif pour un athée. L’argument suppose que l’on admette déjà l’autorité des Écritures, ce qui n’est pas le cas d’un incrédule. Le problème a été posé par F. Strowski, Pascal et son temps, III, Paris, Plon, 1908, p. 267 : pourquoi Pascal, qui s’adresse à des indifférents plus éloignés du judaïsme que du christianisme, s’attache-t-il à une argumentation fondée sur le Pugio fidei, qui n’est guère convaincante que pour des Juifs, et dont quatre points sur cinq ne vaudraient que pour une fraction du public à laquelle l’apologie n’est pourtant pas destinée.

En réalité, cet argument est loin d’être mal venu, à considérer le point où Pascal est arrivé dans son argumentation.

L’objection naît d’une conception statique et figée de l’état d’esprit que l’on prête au lecteur que Pascal recherche. Depuis A P. R., ce lecteur n’est pas censé être un athée opiniâtre, ni même un incrédule obstiné, mais un homme en recherche, qui, parmi les différentes religions qui existent, a pu prendre connaissance de la juive et de la chrétienne, qu’il est invité à examiner de près. Dans cette perspective, la difficulté peut se résoudre à l’aide du fragment Loi figurative 28 (Laf. 273, Sel. 304) : Ceux qui ont peine à croire cherchent un sujet en ce que les Juifs ne croient pas. Si cela était si clair, dit-on, pourquoi ne croiraient-ils pas ? et voudraient quasi qu’ils crussent afin de n’être point arrêtés par l’exemple de leur refus. Mais c’est leur refus même qui est le fondement de notre créance. Nous y serions bien moins disposés s’ils étaient des nôtres : nous aurions alors un bien plus ample prétexte. Cela est admirable d’avoir rendu les Juifs grands amateurs des choses prédites et grands ennemis de l’accomplissement.

Pascal s’adresse sans doute aux Juifs, dans la mesure où il leur montre que, comme les rabbins admettent que les Écritures ont deux sens, ils devraient normalement admettre que sa véritable signification est celle, toute spirituelle, que soutiennent les chrétiens. En ce sens, Pascal peut soutenir que les principes des rabbins sont conformes à ceux des chrétiens, que la manière dont les chrétiens interprètent la Bible est admise même par ceux qui sont leurs ennemis déclarés, si bien qu’au bout du compte, l’opposition des Juifs, loin de faire contre la religion chrétienne, fait en réalité pour elle.

Mais il s’adresse en fait peut-être moins aux Juifs qu’à ses interlocuteurs qui ont peine à croire, pour leur prouver qu’il y a quelque chose d’admirable dans le fait que les Juifs ont été grands amateurs des choses prédites et grands ennemis de l’accomplissement. Il a donc tout intérêt à montrer que les Juifs, qui disposaient des méthodes d’interprétation nécessaires, et qui savaient qu’il y a deux sens, ont été à deux doigts de pouvoir saisir les vérités spirituelles révélées par le Christ. Le caractère extraordinaire, et en un sens coupable, de leur refus du Christ, en apparaît ainsi d’autant plus choquant et presque incompréhensible : il n’est pas loin de cet enchantement incompréhensible, et cet assoupissement surnaturel, qui marque une force toute-puissante qui le cause, caractéristique de l’état du libertin paresseux (Preuves par discours II - Laf. 427, Sel. 681).

Non seulement l’argument n’est donc pas incohérent dans l’ensemble des Pensées, mais il est bien à sa place dans la liasse Loi figurative.

Que l’Écriture a deux sens que Jésus-Christ et les apôtres ont donnés dont voici les preuves.

Ces preuves sont peut-être celles qu’indique le fragment Preuves par les Juifs V (Laf. 457, Sel. 696). 5 preuves de figuratifs.

Voltaire, Lettres philosophiques, XXV, § XV, éd. Ferret et McKenna, Paris, Garnier, 2010, p. 174. La doctrine des deux sens suppose de la part de Dieu une intention de tromper les hommes. La religion n’a pas besoin de cette théorie confuse. Contre Voltaire, Boullier David, Sentiments de M*** sur la critique des Pensées de Pascal par M. Voltaire, § XV, p. 53 sq., soutient le conformité du double sens à la Sagesse de Dieu.

1. Preuve par l’Écriture même.

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993. Pascal a particulièrement développé la preuve par l’Écriture même, qui permet d’éviter l’étalage d’érudition auquel exposent les autres preuves. C’est du reste la seule rigoureuse, comme l’indique le fragment Loi figurative 7 (Laf. 251, Sel. 283) : Qui veut donner le sens de l’Écriture et ne le prend point de l’Écriture est ennemi de l’Écriture.

Lacombe Roger-E., L’apologétique de Pascal, Étude critique, p. 226. Le mérite de Pascal est d’avoir essayé de faire sortir la preuve de l’examen des textes eux-mêmes, sans recourir à des considérations extérieures et d’ordre général qui ne peuvent conduire qu’à des conclusions incertaines.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 386 sq. Argument qui fait appel à l’Écriture : les auteurs sacrés ont révélé eux-mêmes que leurs paroles avaient un sens caché. Voir p. 387, un relevé des passages qui soutiennent cette thèse.

2. Preuves par les rabbins. Moïse Maymon dit qu’elle a deux faces, Prov., et que les prophètes n’ont prophétisé que de Jésus-Christ.

Par les Rabbins est une correction de la main de Pascal sur une rédaction absurde du secrétaire.

La phrase Moïse Maymon dit qu’elle a deux faces, Prov., et que les prophètes n’ont prophétisé que de Jésus-Christ est une addition qui n’avait manifestement pas été dictée. Voir la transcription diplomatique.

GEF XIV, p. 84, donne la référence Pugio fidei, p. 599 ; il s’agit du chapitre IX de la Pars III, Dist. III, du Pugio fidei de R. Martini, intitulé In quo principaliter agitur de genealogia Messiae. Le titre de la section III en question est Judaei tenentur credere Messiam, esse venturum. Il est donc question du Messie : « In prophetis autem probatione non opus est, cum omnes libri ipsorum loquantur de hac re [sc. le Messie]. Haec Maimonides ». Tr. : « mais pour les prophètes, il n’est pas besoin de preuve, puisque tous leurs livres parlent de cette chose ». Le latin de hac re peut difficilement renvoyer à la personne du Christ ; de fait, cette citation suit les mots suivants : « A saeculo non est factum hoc : Deus autem non mandavit in vanum hoc fieri : quasi dicat, nondum itaque venit Messias ».

On pourrait cependant croire que Pascal commet ici, sinon un contresens, du moins une interprétation erronée du texte : dire que les prophètes parlent du Messie n’est pas la même chose que de dire qu’ils parlent de Jésus-Christ. Mais R. Martini ouvre le chapitre par ces termes, p. 598 : « Ex praedictis satis apparet omnibus divinae Scripturae credentibus quod Messias Deus, et homo fuerat nasciturus de virgine matre sine parte, quod jam completum fuisse ostendimus in Jesu Christo eo quod nullus alius natus fuerit in tempore per prophetas determinato nativitati, et adventui Messiae qui signa et conditiones Messiae habuerit nisi solus ipse ». Le chapitre IX est donc consacré à « aliqua ad genealogiam pertinentia ». Les deux articles suivants sont consacrés à montrer que le Messie doit venir de la descendance de Jacob, et que c’est par erreur que R. Akiba attribue cette qualité à Bar Cosba. Cependant, cette référence n’apparaît pas bien suffisante : rien dans ce passage du Pugio fidei ne correspond à l’idée que l’Écriture a « deux faces prouvées », comme le suggère Ph. Sellier.

Le texte de Pascal suffit cependant pour résoudre la difficulté. Si la lecture deux faces (duas facies) est satisfaisante, la leçon prouvées, elle, n’est pas recevable. Il s’agit en fait de l’abréviation de Proverbes, comme l’indique le texte de R. Martini dont Pascal s’est réellement inspiré ici.

On trouve en effet l’expression deux faces dans un autre passage du Pugio fidei, Pars II, ch. XII, p. 342 : à propos d’un passage des Proverbes, XXV, 11, « Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur in tempore suo », « La parole dite en son temps est comme des pommes d’or sur un lit d’argent » (tr. de Port-Royal). Le texte du Pugio fidei fait en effet état, à propos de ce verset, d’un passage de l’introduction du Guide des égarés de Maïmonide qui y distingue deux faces, l’une extérieure d’argent, l’autre intérieure d’or :

« Scis iterum quod dixit Sapiens Prov. 25. v. 11. Poma auri in ![]() maschiiot argenti, verbum dictum secundum ambas facies suas. Audi quaeso expositionem istius sententiae

maschiiot argenti, verbum dictum secundum ambas facies suas. Audi quaeso expositionem istius sententiae ![]() Cancellaturae reticulatae in quibus sunt oculi minutissimi, ita tamen quod sunt penetrabiles visui, etc. Est igitur sensus, quod verbum dictum secundum ambas facies suas, id est secundum interiorem, et exteriorem sensum est sicut pomum auri in reticulo argenti ; ac si dicat, necessarium esse, ut sit sensus exterior pretiosus, et bonus velut argentum, interior vero multo melior, donec se habeat exterior ad interiorem, sicut se habet argentum comparatum ad aurum. Necesse quoque est quod sit aliquid in sensu exteriori quod ducat, ac trahat considerantem ad interiorem, quemadmodum pomum auri vestitum retiaculo argenti, cum a remotis respicitur, vel absque multo intuitu, totum videtur argentum : cum vero ob valorem argenti, atque decorem habens visum acutum provocatus accesserit, videbit profecto aureum pomum interius latere ; sic itaque sunt verba prophetarum (super eix sit pax) frequenter ; ea quae sunt extreius, sunt sapientia utilis ad multa, ut ad compositionem morum, et status congregatioonum hominum, sicut patet in superficie proverbiorum Salomonis ; et interius eorum est sapientia perutilis in credendis secundum fidem. Haec R. Moses filius Maimon. » Traduction : « Le Sage a dit : Comme des pommes d’or dans des filets (Maskiyyôth) d’argent, telle est une parole dite selon ses différentes faces (Prov. XXI, II). Écoute l’explication du sujet dont il parle : Maskiyyôth sont des ciselures réticulaires, je veux dire où il y a des ouvertures (formées) de mailles extrêmement fines, comme des ouvrages des orfèvres ; on les appelle ainsi parce que le regard y pénètre, [...]. Il dit donc : comme une pomme d’or dans un filet d’argent à ouvertures très fines, telle est la parole dite selon ses deux faces. Et vois comme cette sentence s’applique à merveille à l’allégorie en règle ; car il dit que le discours qui a deux faces, c’est-à-dire qui a un (sens) extérieur et intérieur, doit avoir l’extérieur beau comme l’argent, mais son intérieur doit être encore plus beau que son extérieur, de manière que son intérieur sera, en comparaison de son extérieur, comme l’or est à côté de l’argent. Il faut aussi qu’il y ait dans son extérieur quelque chose qui puisse indiquer à celui qui l’examine ce qui est dans son intérieur, comme il en est de cette pomme d’or qui a été couverte d’un filet d’argent à mailles extrêmement fines : car si on la voit de loin et sans l’examiner attentivement, on croit que c’est une pomme d’argent ; mais si l’homme à l’œil pénétrant l’examine bien attentivement, ce qui est en dedans se montre à lui, et il reconnaît que c’est de l’or. Et il en est de même des allégories des prophètes : leurs paroles extérieures [renferment] une sagesse utile pour beaucoup de choses, et entre autres pour l’amélioration de l’état des sociétés humaines, comme cela apparaît dans les paroles extérieures des Proverbes (de Salomon) et d’autres discours semblables ; mais leur [sens] intérieur est une sagesse utile pour les croyances ayant pour objet le vrai dans toute sa réalité » (tr. de S. Munk, rééd. Osnabrück, Zeller, 1964, p. 19).

Cancellaturae reticulatae in quibus sunt oculi minutissimi, ita tamen quod sunt penetrabiles visui, etc. Est igitur sensus, quod verbum dictum secundum ambas facies suas, id est secundum interiorem, et exteriorem sensum est sicut pomum auri in reticulo argenti ; ac si dicat, necessarium esse, ut sit sensus exterior pretiosus, et bonus velut argentum, interior vero multo melior, donec se habeat exterior ad interiorem, sicut se habet argentum comparatum ad aurum. Necesse quoque est quod sit aliquid in sensu exteriori quod ducat, ac trahat considerantem ad interiorem, quemadmodum pomum auri vestitum retiaculo argenti, cum a remotis respicitur, vel absque multo intuitu, totum videtur argentum : cum vero ob valorem argenti, atque decorem habens visum acutum provocatus accesserit, videbit profecto aureum pomum interius latere ; sic itaque sunt verba prophetarum (super eix sit pax) frequenter ; ea quae sunt extreius, sunt sapientia utilis ad multa, ut ad compositionem morum, et status congregatioonum hominum, sicut patet in superficie proverbiorum Salomonis ; et interius eorum est sapientia perutilis in credendis secundum fidem. Haec R. Moses filius Maimon. » Traduction : « Le Sage a dit : Comme des pommes d’or dans des filets (Maskiyyôth) d’argent, telle est une parole dite selon ses différentes faces (Prov. XXI, II). Écoute l’explication du sujet dont il parle : Maskiyyôth sont des ciselures réticulaires, je veux dire où il y a des ouvertures (formées) de mailles extrêmement fines, comme des ouvrages des orfèvres ; on les appelle ainsi parce que le regard y pénètre, [...]. Il dit donc : comme une pomme d’or dans un filet d’argent à ouvertures très fines, telle est la parole dite selon ses deux faces. Et vois comme cette sentence s’applique à merveille à l’allégorie en règle ; car il dit que le discours qui a deux faces, c’est-à-dire qui a un (sens) extérieur et intérieur, doit avoir l’extérieur beau comme l’argent, mais son intérieur doit être encore plus beau que son extérieur, de manière que son intérieur sera, en comparaison de son extérieur, comme l’or est à côté de l’argent. Il faut aussi qu’il y ait dans son extérieur quelque chose qui puisse indiquer à celui qui l’examine ce qui est dans son intérieur, comme il en est de cette pomme d’or qui a été couverte d’un filet d’argent à mailles extrêmement fines : car si on la voit de loin et sans l’examiner attentivement, on croit que c’est une pomme d’argent ; mais si l’homme à l’œil pénétrant l’examine bien attentivement, ce qui est en dedans se montre à lui, et il reconnaît que c’est de l’or. Et il en est de même des allégories des prophètes : leurs paroles extérieures [renferment] une sagesse utile pour beaucoup de choses, et entre autres pour l’amélioration de l’état des sociétés humaines, comme cela apparaît dans les paroles extérieures des Proverbes (de Salomon) et d’autres discours semblables ; mais leur [sens] intérieur est une sagesse utile pour les croyances ayant pour objet le vrai dans toute sa réalité » (tr. de S. Munk, rééd. Osnabrück, Zeller, 1964, p. 19).

Sur Moïse Maïmonide (1135 ou 1138-1204), voir Dictionnaire des philosophes, article Maïmonide Moïse, Encyclopaedia universalis, Paris, Albin Michel, 1998, p. 963 sq., et Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, art. Maïmonide Moïse, Paris, Cerf, 1993, p. 684 sq. Voir p. 687 sq., sur l’œuvre philosophique et religieuse de Maïmonide, notamment le Guide des égarés.

3. Preuves par la Cabale.

Cabale : Jungo Michel, Le vocabulaire de Pascal dans les fragments pour une apologie, p. 81.

Sur la Cabale, voir les travaux suivants : ✍

Scholem Gershom G., La Kabbale et sa symbolique, Paris, Payot, 1975.

Scholem Gershom G., Les grands courants de ma mystique juive, Paris, Payot, 1977.

Scholem Gershom G., Les origines de la Kabbale, Paris, Aubier-Montaigne, 1966.

Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, art. Mystique juive, Paris, Cerf, 1993, p. 787 sq.

La Cabale (ou Cabbale, Kabbale ou Kabbalah) signifie littéralement réception. Le mot désigne la réception de la Loi orale révélant le sens de la Loi écrite par Moïse sur le mont Sinaï. Il désigne aussi la réception qui devient transmission de cette loi par la tradition, par le peuple juif. Il désigne enfin l’initiation à ce sens ésotérique de la Torah du fidèle qui se sera montré apte à sa compréhension, et par conséquent à sa réception et enfin l’intégration de ce fidèle dans un groupe d’initiés. La cabale est une mystique juive, mais toute mystique juive n’est pas de la cabale. La Cabale est une science secrète que les Hébreux prétendent voir par tradition et révélation divine, par laquelle ils expliquent tous les mystères de la divinité, et toutes les parties de la nature : ce qui consiste la plupart du temps en des rapports mystérieux, qu’ils ont des choses aux lettres de l’alphabet hébraïque. On y voit beaucoup d’esprit et de subtilité, mais bien de la vanité et de la superstition (Furetière). Une idée séminale de la Cabale, c’est que le mot est inséparable de la chose ; de sorte que l’homme peut, par l’étude des mots, qui sont aussi le reflet des choses, influencer les choses, et par conséquent l’histoire. Mais le mot est aussi lié à celui qui le prononce ou l’entend. Il doit être étudié, assimilé, intégré et non pas seulement appris par cœur. Dans la Cabale, l’oral prime sur l’écrit : la Torah orale prime sur la Torah écrite, qui ne représente quasi qu’un memento dans cette perspective, une lettre morte. L’enseignement du maître prime sur le texte écrit : imprimée, la cabale n’est plus de la cabale. Il est quasi interdit d’étudier seul : il faut étudier avec un maître et dialoguer pour que le texte devienne vivant. La transmission orale est conçue comme une science et non pas comme un code : seuls les grands initiés ont les connaissances et la prudence nécessaire pour percevoir des associations entre les termes ou les correspondances numériques.

Pascal tire son information sur la Cabale du Pugio fidei de R. Martini, dont la liasse Rabbinage montre qu’il l’a lu et annoté. Mais il a peut-être eu connaissance de certains aspects de la doctrine cabalistique par l’intermédiaire du P. Mersenne. Sur la manière dont le ce dernier s’est opposé à la Cabale, voir Lenoble Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, Paris, Vrin, 1971, p. 96 sq. Voir notamment Mersenne Marin, L’impiété des déistes, I, chapitre 8, Dans lequel on voit que c’est que la cabale, et quelles sont ses parties ; et Mersenne Marin, Observationes et emendationes ad Francisci Georgeii Veneti problemata ; in hoc opere cabala evertitur, editio vulgata et inquisitores sanctae fidei catholicae ad haereticorum, atque politicorum calumniis accurate vindicantur, Paris, S. Cramoisy, 1623.

Cabale se dit figurément d’une société de personnes qui sont dans la même confidence et dans les mêmes intérêts ; mais il se prend ordinairement en mauvaise part. On le dit aussi des conspirations et des entreprises secrètes, des desseins qui se forment dans cette société. Cabale se dit aussi de quelques sociétés d’amis qui ont entre eux une liaison plus étroite qu’avec d’autres, sans avoir aucun mauvais dessein, comme pour se divertir, étudier. À partir du XVIIe siècle, on trouve le terme de cabale utilisé pour désigner un groupe d’influence, de pression politique, ou encore tout groupe aux agissements secrets.

4. Preuves par l’interprétation mystique que les rabbins mêmes donnent à l’Écriture.

5. Preuves par les principes des rabbins qu’il y a deux sens.

Mystique : qui est mystérieux. Les commentateurs de l’Écriture outre le sens littéral, y trouvent un sens mystique, allégorique, et un sens moral (Furetière). Le mot n’est donc pas équivalent de spirituel, comme on pourrait le penser aujourd’hui.

Cette indication est l’un des rares passages dans lesquels Pascal n’identifie pas sens figuré et sens spirituel. Il existe selon les rabbins un sens figuré et métaphorique, mais il n’est pas d’ordre spirituel au sens où l’entend Pascal. Voir Loi figurative 25 (Laf. 270, Sel. 301). Les Juifs ont [...] aimé les choses figurantes, mais ils ne les entendaient pas en un sens spirituel : Les rabbins prennent pour figure les mamelles de l’épouse et tout ce qui n’exprime pas l’unique but qu’ils ont des biens temporels.

Qu’il y a deux avènements du Messie, glorieux ou abject selon leur mérite.

Voir Fondement 18 (Laf. 241, Sel. 273). Source des contrariétés. Un Dieu humilié et jusqu’à la mort de la croix. 2 natures en J.-C. Deux avènements. 2 états de la nature de l’homme. Un Messie triomphant de la mort par sa mort.

Loi figurative 15 (Laf. 260, Sel. 291). Combien doit-on donc estimer ceux qui nous découvrent le chiffre et nous apprennent à connaître le sens caché, et principalement quand les principes qu’ils en prennent sont tout à fait naturels et clairs ? C’est ce qu’a fait J.-C. Et les apôtres. Ils ont levé le sceau. Il a rompu le voile et a découvert l’esprit. Ils nous ont appris pour cela que les ennemis de l’homme sont ses passions, que le rédempteur serait spirituel et son règne spirituel, qu’il y aurait deux avènements, l’un de misère pour abaisser l’homme superbe, l’autre de gloire pour élever l’homme humilié, que J.-C. serait Dieu et homme.

Les deux avènements du Christ s’opposent quasi diamétralement : le premier est obscur et misérable ; le second est glorieux et consacrera la puissance du Fils.

Le premier avènement du Christ est sa naissance obscure. L’obscurité de cette naissance est expliquée dans le fragment sur les trois ordres Preuves de Jésus-Christ 11 (Laf. 308, Sel. 339) : J.-C. sans biens, et sans aucune production au dehors de science, est dans son ordre de sainteté. Il n’a point donné d’inventions. Il n’a point régné, mais il a été humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Ô qu’il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur et qui voient la sagesse. [...]

Il eût été inutile à N.-S. J.-C. pour éclater dans son règne de sainteté, de venir en roi, mais il y est bien venu avec l’éclat de son ordre.

Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de J.-C., comme si cette bassesse était du même ordre duquel est la grandeur qu’il venait faire paraître.

Qu’on considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité, dans sa mort, dans l’élection des siens, dans leur abandonnement, dans sa secrète résurrection et dans le reste. On la verra si grande qu’on n’aura pas sujet de se scandaliser d’une bassesse qui n’y est pas.

Mais cette grandeur purement spirituelle n’apparaît pas aux esprits charnels.

Le deuxième avènement est son retour glorieux à la fin du monde. C’est celui qui est évoqué dans les § 352-353 de l’Abrégé de la vie de Jésus-Christ, OC III, éd J. Mesnard, p. 318 : « Alors il reviendra, au même état où il est monté,

Juger les vivants et les morts, et séparer les méchants d’avec les bons. Et envoyer les injustes au feu éternel. Et les bons en son Royaume, suivant la forme qu’il en a prédite, et demeurera dans le sein ».

Voir A P. R. 2 (Laf. 149, Sel. 182) qui mentionne l’avènement de douceur, par opposition à l’avènement de sévérité.

Loi figurative 16 (Laf. 261, Sel. 292). Le temps du premier avènement [...] prédit, le temps du second ne l’est point, parce que le premier devait être caché, le second devait être éclatant, et tellement manifeste que ses ennemis mêmes le devaient reconnaître.

Voir aussi Prophéties VIII (Laf. 502, Sel. 738), sur les réactions des Juifs devant l’avènement ignominieux de Jésus.

Que les prophètes n’ont prophétisé que du Messie.

Loi figurative 11 (Laf. 255, Sel. 287). Dieu, pour rendre le Messie connaissable aux bons et méconnaissable aux méchants l’a fait prédire en cette sorte, si la manière du Messie eût été prédite clairement il n’y eût point eu d’obscurité même pour les méchants.

Loi figurative 12 (Laf. 256, Sel. 288). Les Juifs charnels n’entendaient ni la grandeur, ni l’abaissement du Messie prédit dans leurs prophéties.

Perpétuité 3 (Laf. 281, Sel. 313). Perpétuité. Cette religion qui consiste à croire que l’homme est déchu d’un état de gloire et de communication avec Dieu en un état de tristesse de pénitence et d’éloignement de Dieu, mais qu’après cette vie on serait rétabli par un Messie qui devait venir, a toujours été sur la terre.

Toutes choses ont passé et celle-là a subsisté pour laquelle sont toutes choses.

Les hommes dans le premier âge du monde ont été emportés dans toutes sortes de désordres, et il y avait cependant des saints comme Enoch, Lamech, et d’autres qui attendaient en patience le Christ promis dès le commencement du monde. Noé a vu la malice des hommes au plus haut degré et il a mérité de sauver le monde en sa personne par l’espérance du Messie, dont il a été la figure. Abraham était environné d’idolâtres quand Dieu lui a fait connaître le mystère du Messie qu’il a salué de loin ; au temps d’Isaac et de Jacob, l’abomination était répandue sur toute la terre, mais ces saints vivaient en leur foi, et Jacob mourant et bénissant ses enfants s’écrie par un transport qui lui fait interrompre son discours : j’attends, ô mon Dieu, le sauveur que vous avez promis, salutare tuum expectabo Domine.

Perpétuité 4 (Laf. 282, Sel. 314). Perpétuité. Le Messie a toujours été cru. La tradition d’Adam était encore nouvelle en Noé et en Moïse. Les prophètes l’ont prédit depuis en prédisant toujours d’autres choses dont les événements qui arrivaient de temps en temps à la vue des hommes marquaient la vérité de leur mission et par conséquent celle de leurs promesses touchant le Messie. Jésus-Christ a fait des miracles et les apôtres aussi qui ont converti tous les païens et par là toutes les prophéties étant accomplies le Messie est prouvé pour jamais.

Preuves de Jésus-Christ 17 (Laf. 315, Sel. 346). Moïse d’abord enseigne la Trinité, le péché originel, le Messie.

Dossier de travail (Laf. 390, Sel. 9). Perpétuité. Qu’on considère que depuis le commencement du monde, l’attente ou l’adoration du Messie subsiste sans interruption, qu’il s’est trouvé des hommes qui ont dit que Dieu leur avait révélé, qu’il devait naître un rédempteur qui sauverait son peuple. Qu’Abraham est venu ensuite dire qu’il avait eu révélation qu’il naîtrait de lui par un fils qu’il aurait, que Jacob a déclaré que de ses douze enfants il naîtrait de Juda, que Moïse et les prophètes sont venus ensuite déclarer le temps et la manière de sa venue. Qu’ils ont dit que la loi qu’ils avaient n’était qu’en attendant celle du Messie, que jusques là elle serait perpétuelle, mais que l’autre durerait éternellement, qu’ainsi leur loi ou celle du Messie dont elle était la promesse serait toujours sur la terre, qu’en effet elle a toujours duré, qu’enfin est venu J.-C. dans toutes les circonstances prédites. Cela est admirable.

Prophéties III (Laf. 485, Sel. 720).

La loi n’est pas éternelle, mais doit changer au Messie.

Loi figurative 18 (Laf. 263, Sel. 294). Loi éternelle, changée.

Alliance éternelle, alliance nouvelle.

Loi bonne, préceptes mauvais. Éze. 20.

Loi figurative 14 (Laf. 259, Sel. 290). Si la loi et les sacrifices sont la vérité il faut qu’elle plaise à Dieu et qu’elle ne lui déplaise point. S’ils sont figures il faut qu’ils plaisent et déplaisent.

Or dans toute l’Écriture ils plaisent et déplaisent. Il est dit que la loi sera changée, que le sacrifice sera changé, qu’ils seront sans roi, sans princes et sans sacrifices, qu’il sera fait une nouvelle alliance, que la loi sera renouvelée, que les préceptes qu’ils ont reçus ne sont pas bons, que leurs sacrifices sont abominables, que Dieu n’en a point demandé.

Il est dit au contraire que la loi durera éternellement, que cette alliance sera éternelle, que le sacrifice sera éternel, que le sceptre ne sortira jamais d’avec eux, puisqu’il n’en doit point sortir que le roi éternel n’arrive.

Jérémie, XXXI, 31-33. « Ecce dies venient, dicit Dominus, et feriam domui Israël et domui Juda fœdus novum : 32. Non secundum pactum, quod pepigi cum patribus eorum, in die qua apprehendi manum eorum, ut educerem eos de terra Ægipti ; pactum, quod irritum fecerunt, et ego dominatus sum eorum, dicit Dominus. 33. Sed hoc erit pactum, quod feriam cum domo Israël post dies illos, dicit Dominus : Dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam eam : et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum » ; « Le temps vient, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d’Israël et la maison de Juda, 32. Non selon l’alliance que je fis avec leurs pères au jour où je les pris par la main pour les faire sortir de l’Égypte, parce qu’ils ont violé cette alliance ; c’est pourquoi je leur ai fait sentir mon pouvoir, dit le Seigneur. 33. Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après que ce temps-là sera venu, dit le Seigneur : J’imprimerai ma loi dans leurs entrailles, et je l’écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Commentaire de Sacy : « Tout ce qu’il dit [...] touchant cette nouvelle alliance, que Dieu promettait de faire avec Israël et avec Juda, très différente de celle qu’il avait faite avec leurs pères, montre qu’il parle ici principalement du temps de la loi nouvelle, auquel il a, comme il dit, imprimé les lois divines, non plus sur la pierre, mais dans nos entrailles et dans le fond de nos cœurs. Car c’est là le grand privilège des chrétiens, à qui le Seigneur a cessé de commander avec empire comme aux Juifs, parce qu’il les a aimés comme ses amis, comme ses disciples, et comme ses membres, et a répandu en eux par le ministère de son Saint-Esprit, l’amour de la justice de la loi, comme dit saint Augustin, et la charité qui est le vrai caractère de l’Église établie par Jésus-Christ. Saint Paul emploie lui-même ce passage de Jérémie, non seulement pour prouver l’établissement de l’Église, mais encore pour faire voir l’abolition de l’ancienne loi ».

Qu’alors on ne se souviendra plus de la mer Rouge.

Loi figurative 30 (Laf. 275, Sel. 306). Isaïe, 51. la mer Rouge image de la Rédemption.

Voir le récit du passage de la mer Rouge dans Exode, XIV.

« 1. Le Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :

2. Dites aux enfants d’Israël : Qu’ils retournent, et qu’ils campent devant Phihahiroth, qui est entre Magdala et la mer, vis-à-vis de Béelséphon ; vous camperez vis-à-vis de ce lieu sur le bord de la mer.

3. Car Pharaon va dire des enfants d’Israël : Ils sont embarrassés dans des lieux étroits, et renfermés par le désert.

4. Je lui endurcirai le cœur, et il vous poursuivra ; je serai glorifié dans Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les enfants d’Israël firent donc ce que le Seigneur leur avait ordonné.

5. Et l’on vint dire au roi des Égyptiens, que les Hébreux avaient pris la fuite ; en même temps le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l’égard de ce peuple, et ils dirent : À quoi avons-nous pensé, de laisser ainsi aller les Israélites, afin qu’ils ne nous fussent plus assujettis ?

6. Il fit donc préparer son chariot de guerre, et il prit avec lui tout son peuple.

7. Il emmena aussi six cents chariots choisis, et tout ce qui se trouva de chariots de guerre dans l’Égypte, avec les chefs de toute l’armée.

8. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d’Égypte, et il se mit à poursuivre les enfants d’Israël ; mais ils étaient sortis sous la conduite d’une main puissante.

9. Les Égyptiens poursuivant donc les Israélites, qui étaient devant, et marchant sur leurs traces, les trouvèrent dans leur camp sur le bord de la mer ; toute la cavalerie et les chariots de Pharaon, avec toute son armée, étaient à Phihahiroth, vis-à-vis de Béelséphon.

10. Lorsque Pharaon était déjà proche, les enfants d’Israël, levant les yeux, et ayant aperçu les Égyptiens derrière eux, furent saisis d’une grande crainte ; ils crièrent au Seigneur,

11. Et ils dirent à Moïse : Peut-être n’y avait-il point de sépulcres en Égypte ; et c’est pour cela que vous nous avez amenés ici, afin que nous mourions dans la solitude. Quel dessein aviez-vous, quand vous nous avez fait sortir de l’Égypte ?

12. N’était-ce pas là ce que nous vous disions étant encore en Égypte : Retirez-vous de nous, afin que nous servions les Égyptiens ? Car il valait beaucoup mieux que nous fussions leurs esclaves, que de venir mourir dans ce désert.

13. Moïse répondit au peuple : Ne craignez point ; demeurez fermes, et considérez les merveilles que le Seigneur va faire aujourd’hui ; car les Égyptiens que vous voyez devant vous, vous ne les verrez plus jamais.

14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans le silence.

15. Le Seigneur dit ensuite à Moïse Pourquoi criez-vous vers moi ? Dites aux enfants d’Israël qu’ils marchent.

16. Et pour vous, élevez votre verge, et étendez votre main sur la mer, et la divisez, afin que les enfants d’Israël marchent à sec au milieu de la mer.

17. J’endurcirai le cœur des Égyptiens, afin qu’ils vous poursuivent ; et je serai glorifié dans Pharaon et dans toute son armée, dans ses chariots et dans sa cavalerie.

18. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, lorsque je serai ainsi glorifié dans Pharaon, dans ses chariots et dans sa cavalerie.

19. Alors l’Ange de Dieu qui marchait devant le camp des Israélites, alla derrière eux ; et en même temps la colonne de nuée, quittant la tête du peuple,

20. Se mit aussi derrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël ; et la nuée était ténébreuse d’une part, et de l’autre éclairait la nuit, en sorte que les deux armées ne purent s’approcher dans tout le temps de la nuit.

21. Moïse ayant étendu sa main sur la mer, le Seigneur l’entr’ouvrit, en faisant souffler un vent violent et brûlant pendant toute la nuit ; et il la sécha, et l’eau fut divisée en deux.

22. Les enfants d’Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et l’eau était comme un mur à leur droite et à leur gauche.

23. Et les Égyptiens, qui les poursuivaient, entrèrent après eux au milieu de la mer avec toute la cavalerie de Pharaon, ses chariots et ses chevaux.

24. Lorsque la veille du matin fut venue, le Seigneur ayant regardé le camp des Égyptiens au travers de la colonne de feu et de la nuée, fit périr une grande partie de leur armée ;

25. Il renversa les roues des chariots, et ils furent entraînés au fond de la mer. Alors les Égyptiens s’entre-dirent : Fuyons les Israélites, parce que le Seigneur combat pour eux contre nous.

26. En même temps le Seigneur dit à Moïse : Étendez votre main sur la mer, afin que les eaux retournent sur les Égyptiens, sur leurs chariots et sur leur cavalerie.

27. Moïse étendit donc la main sur la mer, et dès la pointe du jour elle retourna au même lieu où elle était auparavant ; ainsi, lorsque les Égyptiens s’enfuyaient, les eaux vinrent au-devant d’eux, et le Seigneur les enveloppa au milieu des flots.

28. Les eaux étant retournées de la sorte, couvrirent et les chariots et la cavalerie de toute l’armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer en poursuivant Israël ; et il n’en échappa pas un seul.

29. Mais les enfants d’Israël passèrent à sec au milieu de la mer, ayant à droite et à gauche, les eaux qui leur tenaient lieu de mur.

30. En ce jour-là, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens.

31. Et ils virent les cadavres des Égyptiens sur le bord de la mer, et les effets de la main puissante que le Seigneur avait étendue contre eux ; alors le peuple craignit le Seigneur ; il crut au Seigneur et à Moïse son serviteur. »

Prophéties VIII (Laf. 503, Sel. 738). Isaïe, 51 dit que la rédemption sera comme le passage de la mer Rouge.

Isaïe, LI. « 10. N’est-ce pas vous qui avez desséché la mer, et la profondeur de l’abîme ; qui avez fait un chemin au fond de ses eaux, pour y faire passer ceux dont vous étiez le libérateur ? »

La mer Rouge n’étant qu’une figure, la rédemption la remplace et la fait oublier.

Que les juifs et les gentils seront mêlés.

Gentil : le mot désigne les non-Juifs. Voir l’article Gentil du Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, p. 437 sq.

Voir Isaïe, LXV.

Voir Actes des Apôtres, XIV, 27.

Prophéties VI (Laf. 489, Sel. 735). Réprobation des Juifs et conversion des Gentils.

6 . Preuves par la clef que Jésus-Christ et les apôtres nous en donnent (proposition barrée)

Force Pierre, Le problème herméneutique..., p. 31 sq.

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., p. 263. Pascal avait prévu une sixième catégorie d’arguments, mais il a rayé ce dernier paragraphe, sans doute parce qu’il n’avait pas sa place dans un raisonnement tourné contre les Juifs, composé d’arguments tirés de l’Ancien Testament et de la tradition juive.