Fragment Misère n° 9 / 24 – Papiers originaux : RO 69-1 et 365-365 v°

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Misère n° 83 à 87 p. 15 v° à 19 / C2 : p. 35 à 37

Éditions de Port-Royal : Chap. XXV - Faiblesse de l’homme : 1669 et janv. 1670 p. 192-193 / 1678 n° 5 et 6 p. 188-189

Éditions savantes : Faugère II, 126, IV / Havet III.8 / Michaut 193 / Brunschvicg 294 / Tourneur p. 182-1 / Le Guern 56 / Maeda III p. 4 / Lafuma 60 / Sellier 94

______________________________________________________________________________________

(Voir aussi les textes barrés)

✧ Éclaircissements

Analyse du texte de RO 69-1 : Sur quoi la fondera-t-il, l’économie du monde... Analyse du texte de RO 365 : Ils confessent que la justice n’est pas dans ces coutumes... Analyse du texte de RO 366 (365 v°) : Cependant le peuple prête aisément l’oreille à ces discours...

|

Ils confessent que la justice n’est pas dans ces coutumes, mais qu’elle réside dans les lois naturelles communes en tout pays. Certainement ils le soutiendraient opiniâtrement si la témérité du hasard qui a semé les lois humaines en avait rencontré au moins une qui fût universelle. Mais la plaisanterie est telle que le caprice des hommes s’est si bien diversifié qu’il n’y en a point.

Le larcin, l’inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses.

À partir de là, Pascal abandonne Montaigne, Essais, II, 12, qui part dans des développements sur l’anthropophagie. Montaigne cite le meurtre des enfants, des pères, la communication des femmes, le trafic de voleries, la licence à toutes sortes de voluptés ; Pascal barre tout ce qui a trait au sexe, encore qu’il conserve l’inceste. Seul le début du développement suivant relève de la même idée.

Mesnard Jean, La culture du XVIIe siècle, p. 80. Comparaison avec la source de Montaigne : la phrase de Pascal est plus condensée et unifiée, et comporte une progression rigoureuse dans le sens et dans le rythme.

Ferreyrolles Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 183. Recours à l’hyperbole.

Le larcin : voir Pintard René, Le libertinage érudit.., p. 507 sur Le Vayer, Dialogues d’Orasius Tubero, éd. 1716, t. 1, p. 42-49 : le larcin était honorable en Cilicie, en Égypte, en Grèce. Montaigne cite le cas de Sparte, où le vol était considéré comme un sport pédagogique. Dans les Provinciales, le larcin est évoqué à plusieurs reprises, notamment par le biais de l’affaire Jean d’Alba.

L’inceste : dans le texte de Montaigne il n’y a pas l’inceste, mais « les mariages entre les proches... » Une citation d’Ovide dans laquelle la mère s’unit à son fils et le fils à la fille. Charron en revanche parle de l’inceste. Pascal en revanche conserve l’inceste, mais supprime la communication des femmes. Voir le Trope d’Enésidème par les modes de vie et les coutumes, in Diogene Laërce, Vies, IX, 83, éd. Goulet-Cazé, p. 1119 sq. « Les Perses ne jugent pas incongru de coucher avec leurs filles, les Grecs le jugent sacrilège... »

Pintard René, Le libertinage érudit..., p. 480. Gassendi fait état des coutumes opposées des peuples sur le mariage ; célibat ici, polygamie là ; union indissoluble ici, prostitution là ; voir Opera, III, p. 102, p. 195-197. Seule paraît universelle la recherche épicurienne d’un souverain bien consistant dans la volupté.

Meurtre des enfants : avortement, exposition. Le meurtre des enfants a donné lieu à la condamnation en 1664 du jésuite Héreau qui dans ses cours autorisait l’avortement des filles séduites.

Le meurtre des enfants et des pères : le parricide est le crime irrémissible dans la tragédie. Voir ce qu’en dit Domat Jean, Traité des lois, I, p. II. Les Romains s’étaient donné, « comme les autres peuples, la licence d’ôter la vie et à leurs esclaves, et à leurs propres enfants. Comme si la puissance que donnent la qualité de père et celle de maître, pouvait dispenser des lois de l’humanité ». Domat poursuit : « cette opposition si extrême entre l’équité qui luit dans les lois si justes qu’ont fait les Romains, et l’inhumanité de cette licence, fait bien voir qu’ils ignoraient les sources de la justice même qu’ils connaissaient, puisqu’ils blessaient si grossièrement par ces lois barbares, l’esprit de ce principe, qui sont les fondements e tout ce qu’il y a de justice et d’équité dans leurs autres lois. »

Busson Henri, La religion des classiques, p. 217. Cite Gilbert, Arie et Petus, ou les amours de Néron, 1660, achevé d’imprimer le 2 décembre 1659. C’est Pétrone qui parle à Sénèque :

« Ce qu’on croit juste à Rome ailleurs est injustice.

La vertu d’un pays dans un autre est un vice.

Chaque peuple a ses mœurs, ses coutumes, ses lois.

[...] Parmi les rois de Perse on approuve l’inceste,

À Sparte le larcin est un vice permis ».

Ferreyrolles Gérard, “Les païens dans la stratégie argumentative de Pascal”, in Pascal. Religion, Philosophie, Psychanalyse, Revue philosophique de la France et de l’étranger, n° 1, janv.-mars 2002, p. 31.

Dans les Provinciales, Pascal soutient pourtant que le meurtre est contre la nature. Voir Provinciale XIV, § 1-2. « Si je n’avais qu’à répondre aux trois impostures qui restent sur l’homicide, je n’aurais pas besoin d’un long discours, et vous les verrez ici réfutées en peu de mots : mais comme je trouve bien plus important de donner au monde de l’horreur de vos opinions sur ce sujet que de justifier la fidélité de mes citations, je serai obligé d’employer la plus grande partie de cette lettre à la réfutation de vos maximes, pour vous représenter combien vous êtes éloignés des sentiments de l’Église, et même de la nature. Les permissions de tuer, que vous accordez en tant de rencontres, font paraître qu’en cette matière vous avez tellement oublié la loi de Dieu, et tellement éteint les lumières naturelles, que vous avez besoin qu’on vous remette dans les principes les plus simples de la religion et du sens commun ; car qu’y a-t-il de plus naturel que ce sentiment qu’un particulier n’a pas droit sur la vie d’un autre ? Nous en sommes tellement instruits de nous-mêmes, dit saint Chrysostome, que, quand Dieu a établi le précepte de ne point tuer, il n’a pas ajouté que c’est à cause que l’homicide est un mal ; parce, dit ce Père, que la loi suppose qu’on a déjà appris cette vérité de la nature.

Aussi ce commandement a été imposé aux hommes dans tous les temps. L’Évangile a confirmé celui de la loi, et le Décalogue n’a fait que renouveler celui que les hommes avaient reçu de Dieu avant la loi, en la personne de Noé, dont tous les hommes devaient naître ; car dans ce renouvellement du monde, Dieu dit à ce patriarche : Je demanderai compte aux hommes [de la vie des hommes,] et au frère de la vie de son frère. Quiconque versera le sang humain, son sang sera répandu ; parce que l’homme est créé à l’image de Dieu. »

Se peut-il rien de plus plaisant qu’un homme ait droit de me tuer parce qu’il demeure au-delà de l’eau et que son prince a querelle contre le mien, quoique je n’en aie aucune avec lui ?

Le fragment fait écho à Vanité 37 (Laf. 51, Sel. 84) : Pourquoi me tuez-vous ? - Et quoi ne demeurez-vous pas de l’autre côté de l’eau ? Mon ami, si vous demeuriez de ce côté je serais un assassin, et cela serait injuste de vous tuer de la sorte. Mais puisque vous demeurez de l’autre côté je suis un brave et cela est juste.

Voltaire, Lettres philosophiques, Dernières remarques, XLVII : « Plaisant n’est pas le mot propre ; il fallait démence exécrable ».

Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu.

Formule essentielle dans l’argumentation de Pascal, qui exclut un certain nombre d’interprétations de Pascal dans le sens du nihilisme. Sans doute veut dire assurément, certainement, à coup sûr. Pascal admet donc l’existence de la loi naturelle. Cette clause détermine tout le traitement de la question de la justice dans les Pensées, à la fois dans la manière de poser le problème, et dans la méthode proposée pour le résoudre. Pour la position du problème, cela signifie que le problème de la justice est envisagé dans la perspective de ce que la Logique de Port-Royal appelle l’équivoque d’erreur.

Il y a une vraie justice, ou ce que les juristes appellent une loi naturelle. Voir Adorno Francesco, “Pascal et le droit naturel”, in Les Pascal à Rouen, 1640-1648, Rouen, Publications de l’Université de Rouen, 2001, p. 357-374. L’homme ne connaît pas la justice naturelle, mais cela ne signifie pas que les lois naturelles n’existent pas. Nous n’avons plus de lois naturelles n’est pas synonyme de il n’y a pas de lois naturelles : p. 358. Que faut-il entendre par là ? La meilleure référence est sur ce point les œuvres de Jean Domat, l’ami et l’exécuteur testamentaire de Pascal, qui a consacré d’excellentes analyses à la théorie des lois.

Dans les Pensées, le problème de la justice est construit sur une idée dont la Logique de Port-Royal soulignera l’importance, celle de l’équivoque d’erreur.

De ce fait, Pascal est conduit à poser le problème de la justice en termes de discernement. Parmi la multitude indéfinie de lois établies, comment pourrait-on reconnaître celle qui est la vraie ? Le problème se posera de la même manière pour les religions, lorsque Pascal sera parvenu à la liasse APR.

Lire le dossier sur la justice et l’équivoque d’erreur…

Lire le dossier sur les lois naturelles...

Nihil amplius nostrum est, quod nostrum dicimus artis est.

Cicéron, De finibus, V, 21. « Car il ne reste rien qui soit nôtre : ce que nous appelons nôtre est l’effet de l’art ». Le sens dans le texte de Pascal n’est pas le même que chez Cicéron, où ce sont deux phrases, dont la fin de la première est accrochée au début de la seconde. Cicéron parle de tout autre chose : ce qu’il y a chez l’homme de plus noble et de meilleur, la nature l’a laissé en plan. Mais de la vertu même, elle a tracé une ébauche, pas davantage, nihil amplius. Itaque nostrum est, c’est donc à nous de faire ce travail que la nature n’a pas fait ; « quod nostrum dico artis est », quand je dis nous, c’est la philosophie, dit Cicéron en incise. Cicéron réfléchit sur ce qui revient à la nature et ce qui nous revient à nous. Il dit donc le contraire de Pascal : il y a bien du nôtre selon Cicéron.

Montaigne, Essais, II, 12, sert de filtre entre Cicéron et Pascal : « Il est croyable qu’il y a des lois naturelles, comme il se voit ès autres créatures ; mais en nous elles sont perdues, cette belle raison humaine s’ingérant partout de maîtriser et commander, brouillant et confondant le visage des choses selon sa vanité et inconstance. Nihil itaque amplius nostrum est : quod nostrum dici, artis est ». Voir Croquette, Pascal et Montaigne, p. 16. Dans l’édition de 1652, la citation de Montaigne n’est pas référencée. Traduction française de l’édition de 1652 : « Il ne reste plus rien qui soit vraiment à nous. Ce qu’on dit à nous est à l’art ». Pourtant, la référence est habituellement dans la marge. Pascal note le latin, et non la traduction qui se trouve dans la marge.

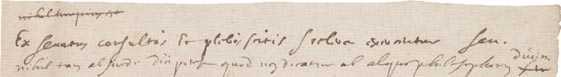

Ex senatusconsultis et plebiscitis crimina exercentur.

Sénèque, Epîtres, 95 : « C’est en vertu des senatus-consultes et des plébiscites qu’on commet des crimes ». Cité par Montaigne, Essais, III, 1. Traduction dans Montaigne, 1652 : « Les méchancetés s’exercent par les arrêts du sénat et par les ordonnances du peuple ». Le texte original, dans Montaigne, Essais, III, 1, est « Ex senatusconsultis plebisquescitis scelera exercentur », éd. Balsamo, Pléiade, p. 836. Noter que scelera est le texte donné par les éditions des Lettres à Lucilius du XVIe siècle, alors que les éditions modernes des Lettres à Lucilius, XCV, 30, donnent saeva.

Charron donne la phrase de Sénèque dans Sagesse, I.

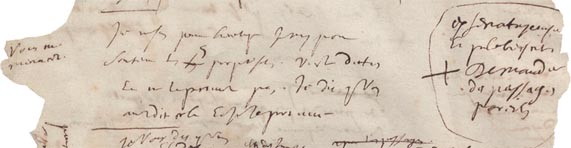

L’apparition la plus ancienne de cette citation dans les Pensées doit être RO 397-1 (Laf. 962, Sel. 796). Ex senatus consultis et plebiscitis. Demander des passages pareils. La citation est incomplète. L’ensemble du texte de RO 397-1 (Laf. 962, Sel. 796), comprenant cet extrait, appartient aux notes pour les Provinciales. Il s’agit précisément de la préparation de la XVe Provinciale.

Mais sur le manuscrit, cette citation se trouve entourée d’une ligne circulaire, à droite d’un texte qui porte sur des accusations d’hérésie lancées contre Pascal, au nom des décisions prises par Rome contre les cinq propositions de Jansénius : Je ne suis point hérétique. Je n’ai point soutenu les 5 propositions. Vous le dites et ne le prouvez pas. Je dis que vous avez dit cela et je le prouve. À gauche on lit aussi Vous me menacez.

RO 397-1 :

Pascal a visiblement été frappé par cette citation, car elle revient à plusieurs reprises dans les Pensées. Peut-être est-ce lors de la constitution d’un dossier en vue des Provinciales que la phrase de Sénèque a retenu son attention.

Ce serait vers cette même époque que Pascal aurait cherché des passages pareils directement dans les Essais. Ces passages pareils seraient dans le dossier Règle de la créance (Laf. 506 à 508, Sel. 673 à 679).

On trouve la citation de Sénèque dans Laf. 507, Sel. 675. Ex senatusconsultis et plebiscitis scelera exercentur.

RO 214-3 :

Noter que le manuscrit ne donne pas le numéro 588 qu’on lit dans l’édition Lafuma Luxembourg, p. 341. Le volume de Notes, p. 96, indique que la référence 588, qui renvoie à l’édition des Essais de 1652, est portée sur les Copies C1 et C2. Selon Lafuma, cette référence a disparu « lorsque le papier a été rogné ». Cette affirmation est soutenable, à condition de ne pas chercher le 588 à droite, car le papier découpé comportant une large place, qui aurait été suffisante pour marquer 588. Mais si l’on regarde la Copie C2, p. 406, on trouve le 588 dans la marge à gauche. Il est tout à fait possible que cette référence ait été portée sur la gauche du papier du manuscrit, et qu’elle ait été supprimée lors du découpage.

C2 p. 406 :

Et en effet, un peu plus haut, dans le fragment Laf. 506, Sel. 674, 583. Nae iste magno conatu magnas nugas dixerit. Terence, la référence 583 est visible sur le manuscrit, quoique le 5 ait presque complètement disparu au découpage. Cela suppose que ce découpage n’a pas été effectué par Pascal, car la référence figurant sur la Copie, cette dernière a nécessairement précédé le découpage. Or la Copie a été faite après la mort de Pascal.

C2 p. 406 :

Pascal note le texte, avec la référence des numéros de pages de l’édition des Essais de 1652 qu’il utilise. Ce fragment donne bien Scelera au lieu de crimina. Pascal transforme pourtant l’original, puisque Montaigne donne plebisquescitis, et que Pascal note et plebiscitis.

La citation est enfin reprise dans Misère 9 sous la forme : Ex senatusconsultis et plebiscitis crimina exercentur, qui substitue crimina à scelera.

Crimina, en principe, signifie chef d’accusation. Mais il faut bien remarquer que ce sens est le plus proche des préoccupations de Pascal au moment où il a commencé à chercher des « passages pareils » : la XVe Provinciale porte sur la calomnie, c’est-à-dire sur des chefs d’accusation, plutôt que sur des crimes à proprement parler. On serait donc là en présence d’une persistance des préoccupations du temps des Provinciales au sein même du texte des Pensées. D’autre part, crimina doit bien être entendu dans Misère 9, au sens de grief, de chef d’accusation, et non au sens de crime.

Ut olim vitiis sic nunc legibus laboramus.

Tacite, Annales, III, 25 : « Nous souffrions jadis de nos vices, maintenant de nos lois » ; cité par Montaigne, Essais, III, 13. Montaigne cite ut olim flagitiis, sic nunc legibus laboramus. Tacite donne, d’après l’édition de Juste Lipse utilisée par Montaigne : utque antehac flagitiis, ita tunc legibus laborabatur. Le verbe laborabatur s’explique par le caractère historique du texte. Montaigne fait du récit au passé une constatation sur l’état des choses auquel participe le locuteur : ut olim flagitiis, sic nunc legibus laboramus.

Pascal ne change qu’un mot de Montaigne, vitiis remplace flagitiis.

De cette confusion arrive que l’un dit que l’essence de la justice est l’autorité du législateur,

Montaigne, Essais, II, XII : « Protagoras et Ariston ne donnaient autre essence à la justice des lois, que l’autorité et opinion du législateur : et que cela mis à part, le bon et l’honnête perdaient leurs qualités, et demeuraient des noms vains, de choses indifférentes. »

l’autre la commodité du souverain,

C’est la doctrine de Machiavel : la justice est ce qui est utile au prince.

Voir aussi Montaigne, Essais, II, XII : « Thrasymachus en Platon estime qu’il n’y a point d’autre droit que la commodité du supérieur. »

Arnauld Antoine, Œuvres, I, lettre à Deslyons du 27 janvier 1661, p. 229, parle à propos de la persécution qu’il subit de la part de la Sorbonne, de cette « maxime des Politiques, que la justice n’est autre chose que ce qui plaît au plus fort, et ainsi se trouvant les plus forts, ils croient avoir droit d’imposer la loi aux autres, et non pas de la recevoir ».

l’autre la coutume présente. Et c’est le plus sûr.

La justice est l’obéissance à la loi établie dans la cité dans laquelle on vit : voir Dumont Jean-Paul, Les sophistes, p. 174. Fragment A d’Antiphon le sophiste sur la politique. « La vertu de justice consiste à ne pas transgresser ce que la cité dans laquelle on vit comme citoyen, considère comme légal ». Mais Antiphon ajoute qu’il en découle que si l’on transgresse les lois à l’insu des concitoyens, il échappe à toute infamie et à tout châtiment : p. 175.

Montaigne, Essais, II, 12, fournit l’argument initial : la seule loi générale c’est d’obéir aux lois de son pays. « C’est la règle des règles, et générale loi des lois, que chacun observe celles du lieu où il est », suit une sentence grecque de Crispin. L’idée vient de Socrate, selon Xénophon, Mémorables, I, III.

Charron, Sagesse, II, 8. « Or l’advis que je donne ici à celui qui veut être sage est de garder et observer de parole et de fait les lois et coutumes que l’on trouve établies au pays où l’on est ».

Voir la première maxime de la morale provisoire de Descartes dans le Discours de la méthode, III, § 2 : « La première était d’obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m’a fait la grâce d’être instruit dès mon enfance, et me gouvernant en toute autre chose suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l’excès qui fussent communément reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j’aurais à vivre. »

Lire le dossier sur la coutume…

Rien, suivant la seule raison, n’est juste de soi, tout branle avec le temps. La coutume fait toute l’équité, par cette seule raison qu’elle est reçue. C’est le fondement mystique de son autorité, qui la ramènera à son principe l’anéantit. Rien n’est si fautif que ces lois qui redressent les fautes. Qui leur obéit parce qu’elles sont justes, obéit à la justice qu’il imagine, mais non pas à l’essence de la loi, est toute ramassée en soi. Elle est loi et rien davantage.

Misère 15 (Laf. 66, Sel. 100). Injustice.

Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il les croit justes. C’est pourquoi il faut lui dire en même temps qu’il y faut obéir parce qu’elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs non pas parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont supérieurs. Par là voilà toute sédition prévenue, si on peut faire entendre cela et que proprement c’est la définition de la justice.

Laf. 645, Sel. 530. La justice est ce qui est établi. Et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu’elles sont établies.

Montaigne, Essais, III, XIII : « Or les lois se maintiennent en crédit, non par ce qu’elles sont justes, mais par ce qu’elles sont lois. C’est le fondement mystique de leur autorité : elles n’en ont point d’autre. Qui bien leur sert. Elles sont souvent faites par des sots. Plus souvent par des gens, qui en haine d’équalité ont faute d’équité : Mais toujours par des hommes, auteurs vains et irrésolus. »

Montaigne, Essais, III, 13, éd. Pléiade, p. 1049-1050. Le texte suit Montaigne de près ; mais Pascal, là aussi, accentue l’ironie de la plaisanterie : Montaigne écrit qu’il « n’est rien si lourdement et largement fautier que les lois, ni si ordinairement » ; Pascal précise « ces lois qui redressent les fautes ». Manière de dire que c’est en ce qu’elle prétendent redresser les fautes que les lois sont fautives, en ce qu’elles veulent être bonnes qu’elles sont mauvaises.

Croquette Bernard, Pascal et Montaigne, p. 19, n. 8. Charron a pu servir de relais vers Montaigne.

Pascal passe à une idée différente : il parle non de l’autorité des lois, mais de leur essence. Processus de généralisation.

Ferreyrolles Gérard, Pascal et la raison du politique, p. 186. Insiste sur l’exactitude de la définition de Pascal pour la loi positive : elle est juste parce qu’elle est loi. Lorsque Pascal écrit qu’il serait bon qu’on obéit aux lois et aux coutumes parce qu’elles sont lois, il donne plutôt un conseil de prudence politique qu’un précepte éthique inconditionnellement recevable ; s’il paraît accorder une valeur absolue à sa définition de la justice comme établissement, c’est pour étouffer le prétention des examinateurs des coutumes reçues et empêcher le peuple de se soulever. En réalité, l’établissement est une condition nécessaire du respect de la loi positive, mais non une condition suffisante pour la simple raison qu’on est dispensé d’obéir à une loi injuste. Port-Royal ajoute une phrase complémentaire au fragment Laf. 525, Sel. 454 : « La coutume doit être suivie dès qu’elle est coutume et qu’on la trouve établie, sans examiner si elle est raisonnable ou non ; cela s’entend toujours de ce qui n’est point contraire au droit naturel ou divin. » Il n’est aucune loi humaine qui puisse supprimer l’injustice du vol ou de l’homicide, de même que les édits sévères du roi sur le duel n’ont pas fait que le duel fût un crime, mais n’ont fait que punir le crime qui est inséparable du duel.

Chinard Gilbert, En lisant Pascal, Lille, Giard, Genève, Droz, 1948, p. 70 sq. Rapprochement avec Hobbes, De cive, XII. ✍

Qui voudra en examiner le motif le trouvera si faible et si léger que s’il n’est accoutumé à contempler les prodiges de l’imagination humaine, il admirera qu’un siècle lui ait tant acquis de pompe et de révérence.

Voir Vanité 31 (Laf. 44-45, Sel. 78), sur la manière dont l’imagination donne du poids à des choses insignifiantes.

L’art de fronder, bouleverser les États est d’ébranler les coutumes établies en sondant jusque dans leur source pour marquer leur défaut d’autorité et de justice.

Fronder : Vaugelas Claude Favre de, Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire, Paris, Editions Champ libre, 1981, p. 53. « Sans considérer l’étymologie de ce mot, qui vient du latin funda, où il n’y a point de r, il faut dire fronde et non pas fonde, l’usage le voulant ainsi et personne ne le prononçant autrement. C’est comme Monsieur de Malherbe l’a toujours écrit, quoique Monsieur Coëffeteau et après lui l’un de nos meilleurs auteurs disent toujours fonde ».

Lire le dossier sur la Fronde…

Il faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et primitives de l’État qu’une coutume injuste a abolies.

Voir la note de Brunschvicg renvoyant au discours du président Le Coigneux d’août 1647 : « Sous couleur de respecter la coutume, on changeait la loi fondamentale de l’État » ; voir Saint-Aulaire, Histoire de la France, 1e éd., t. 1, p. 161. Recourir aux lois fondamentales et primitives de l’état qu’une coutume injuste a abolies, c’est la prétention des parlementaires.

C’est un jeu sûr pour tout perdre, rien ne sera juste à cette balance.

C’est un jeu sûr pour tout perdre : expression qui appartient au langage du jeu et du pari. L’argument du pari donne au contraire un jeu sûr pour tout gagner.

Balance : expression plaisante dans un texte sur la justice.