Pensées diverses VI – Fragment n° 1 / 5 – Papier original : RO 103-2

Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 174 p. 409-409 v° / C2 : p. 385 à 387

Éditions de Port-Royal :

Chap. X - Juifs : 1669 et janvier 1670 p. 87 / 1678 n° 15 p. 87

Chap. XIV - Jésus-Christ : 1669 et janvier 1670 p. 113-114 / 1678 n° 13 p. 113-114

Éditions savantes : Faugère I, 210, CIII ; II, 197, XIX / Havet VI.57, XV.19 et 20 / Michaut 268 et 269 / Brunschvicg 101, 737 (ex 603) / Tourneur p. 125 / Le Guern 655 / Lafuma 792 et 793 (série XXVIII) / Sellier 646

______________________________________________________________________________________

Bibliographie ✍

ADAM Michel, “Le thème de la joie dans l’œuvre de Pascal”, Bulletin de l’association Guillaume Budé, II, 1956, p. 97-101. BOULENGER A., La doctrine catholique, Lyon-Paris, Vitte, 1941. BREMOND Henri, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des Guerres de Religion jusqu’à nos jours, IV, La conquête mystique. L’école de Port-Royal, Paris, Bloud et Gay, 1923, rééd. Paris, Armand Colin, 1967. CHÉDOZEAU Bernard, L’univers biblique catholique au siècle de Louis XIV. La Bible de Port-Royal, I, Paris, Champion, 2013. COHN Lionel (Yehuda Arye), Une polémique judéo-chrétienne au Moyen Âge et ses rapports avec l’analyse pascalienne de la religion juive, Reprint of Bar Ilan, volume in Humanities and social sciences, Jérusalem, 1969. COHN Lionel, “Pascal et le judaïsme”, in Pascal. Textes du tricentenaire, Chroniques de Port-Royal, 11-14, Fayard, 1963-1965, p. 206-224. FERREYROLLES Gérard, “L’influence de la conception augustinienne de l’histoire au XVIIe siècle”, XVIIe siècle, 135, p. 216-241. FITZGERALD Allan (dir.) et VANNIER Marie-Anne (éd. française), Encyclopédie saint Augustin, Paris, Cerf, 2005. FRIES H (Dir.), Encyclopédie de la foi, art. Espérance, t. II, Paris, Cerf, 1967. PÉROUSE Marie, L’invention des Pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), Paris, Champion, 2009. POULOUIN Claudine, Le temps des origines. L’Éden, le Déluge et les « temps reculés » de Pascal à l’Encyclopédie, Paris, Champion, 1998. RUSSIER Jeanne, La foi selon Pascal, II, Paris, Presses Universitaires de France, 1949. SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970. SELLIER Philippe, “Israël : La rencontre de ce peuple m’étonne”, in Port-Royal et la littérature, II, Paris, Champion, 2012, p. 233-251. SELLIER Philippe, “Joie et mystique chez Pascal”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e édition, Paris, Champion, 2010, p. 627-648. SELLIER Philippe, “Le fondement prophétique”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 461-470. SHIOKAWA Tetsuya, Entre foi et raison : l’autorité. Études pascaliennes, Paris, Champion, 2012. |

✧ Éclaircissements

Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu’ils disent l’un de l’autre les uns des autres, il n’y aurait pas quatre amis dans le monde. Cela paraît par les querelles que causent les rapports indiscrets qu’on en fait quelquefois.

Brunschvicg minor renvoie au Misanthrope de Molière, dont le dénouement « est comme la traduction scénique de cette observation ». Il s’agit d’un simple rapprochement, et non d’une filiation ; la première du Misanthrope date de 1666.

Amour propre (Laf. 978, Sel. 743). Chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité, parce qu’on appréhende plus de blesser ceux dont l’affection est plus utile et l’aversion plus dangereuse. Un prince sera la fable de toute l’Europe, et lui seul n’en saura rien. Je ne m’en étonne pas : dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu’ils se font haïr. Or ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu’ils servent ; et ainsi ils n’ont garde de lui procurer un avantage en se nuisant à eux-mêmes. Ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus grandes fortunes ; mais les moindres n’en sont pas exemptes, parce qu’il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; on ne fait que s’entre-tromper et s’entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L’union qui est entre les hommes n’est fondée que sur cette mutuelle tromperie ; et peu d’amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parle alors sincèrement et sans passion.

Laf. 606, Sel. 502. Un vrai ami est une chose si avantageuse même pour les plus grands seigneurs, afin qu’il dise du bien d’eux et qu’il les soutienne en leur absence. Même qu’ils doivent tout faire pour en avoir, mais qu’ils choisissent bien, car s’ils font tous leurs efforts pour des sots, cela leur sera inutile quelque bien qu’ils disent d’eux. Et même ils n’en diront pas de bien s’ils se trouvent les plus faibles, car ils n’ont pas d’autorité et ainsi ils en médiront par compagnie.

Pourquoi quatre ? Deux paraîtraient suffire. L’expression barrée l’un de l’autre tendrait à prouver que Pascal paraît avoir pensé à deux dans sa première rédaction. Le nombre de 4 comprendrait les deux amis, et deux personnes indiscrètes transmettant les confidences de l’un à l’autre, chacune dans un sens.

Nicole Pierre, De la connaissance de soi-même, éd. Thirouin, p. 321-323. Nicole analyse dans son détail le processus par lequel les uns peuvent apprendre ce que leurs amis rapportent à d’autres sur leurs défauts, et suscitent par là des querelles.

-------

Dès là je refuse toutes les autres religions.

-------

Par là je trouve réponse à toutes les objections. Deus absconditus.

Résumé de la liasse Fausseté des autres religions.

Dès là n’est attesté dans aucun dictionnaire de l’époque. C’est cependant la leçon retenue dans les éditions Tourneur, Sellier et Le Guern. Brunschvicg et Lafuma transcrivent de là, qui est moins significatif.

Dès là se comprend par opposition à Par là qui suit. Si là désigne bien une idée, il faut comprendre que Dès là marque le point de départ du mouvement par lequel Pascal récuse les autres religions, et Par là le moyen par lequel il les réfute. L’écho que Par là fait à Dès là souligne à la fois une différence et une connexion.

Par là suppose comme Dès là une idée ou un texte précédent. La mention Deus absconditus suggère que c’est la doctrine du Dieu caché qui permet de répondre aux objections. Elle a été barrée, mais elle est liée au texte qui suit immédiatement. En effet, l’idée que Dieu ne se découvre qu’aux cœurs purs et se cache aux cœurs mauvais permet de résoudre l’objection des incrédules qu’ils ne voient ni ne sentent Dieu.

Mais l’idée du Dieu caché sert aussi à récuser les autres religions : celles-ci affirment connaître Dieu, mais elles n’expliquent pas pourquoi tous les hommes ne le connaissent pas. En revanche, le christianisme, selon le fragment A P. R. 1 (Laf. 149, Sel. 182), rend compte du fait que peu d’hommes connaissent Dieu, parce que Dieu se cache aux cœurs mauvais : la véritable religion doit montrer qu’il y a un Dieu, qu’on est obligé de l’aimer, que notre vraie félicité est d’être en lui et notre unique mal d’être séparé de lui, mais il faut aussi qu’elle reconnaisse que nous sommes pleins de ténèbres qui nous empêchent de le connaître et de l’aimer, et qu’ainsi nos devoirs nous obligeant d’aimer Dieu et nos concupiscences nous en détournant, nous sommes pleins d’injustice. Il faut qu’elle nous rende raison de ces oppositions que nous avons à Dieu et à notre propre bien. Il faut qu’elle nous enseigne les remèdes à ces impuissances et les moyens d’obtenir ces remèdes. Qu’on examine sur cela toutes les religions du monde, et qu’on voie s’il y en a une autre que la chrétienne qui y satisfasse. L’explication réside bien dans le fait que Dieu se cache.

-------

Il est juste qu’un Dieu si pur ne se découvre qu’à ceux dont le cœur est purifié.

Matthieu V, 8. « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu’ils verront Dieu » (Sixième Béatitude). Le commentaire de Port-Royal paraphrase ce verset : « Celui donc qui a une âme souillée est aveuglé par la lumière de Dieu. Et la seule pureté et simplicité de l’âme lui donne la force de soutenir la présence de cette lumière ineffable de la divinité. C’est la prière et l’humble confession de nos fautes qui purifient, selon saint Bernard, l’œil de notre cœur. C’est à Dieu, qui seul est pur par lui-même, qu’il appartient de purifier ce qui est né d’une source impure [...]. Car c’est de lui que nous devons espérer cette pureté intérieure qui est digne de le voir ».

Sur la pureté telle qu’elle est entendue dans l’Ancien Testament, voir le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf, 1993, art. Pureté rituelle, p. 927-928.

Bouyer Louis, Dictionnaire théologique, art. Pur et impur, p. 559. Notion d’abord profondément rituelle. « Pureté et impureté se définissent par rapport à la possibilité donnée à l’homme d’entrer en rapport avec le sacré, c’est-à-dire ce qui est le domaine réservé à Dieu et comme la marque spéciale de sa présence. Il en résulte qu’on pourra être rendu impur, c’est-à-dire incapable de s’approcher de Dieu, aussi bien par un contact imprudent avec les réalités sacrées que par un contact avec ce qui s’y oppose le plus radicalement ». Avec Isaïe surtout, la pureté ou l’impureté est définie par la conformité ou la non-conformité avec la volonté divine, et « l’intégrité de l’être créé, consciemment préservée ».

Dès là cette religion m’est aimable et je la trouve déjà assez autorisée par une si divine morale, mais j’y trouve de plus :

Reprise en écho de la formule Dès là : la précédente occurrence marquait une étape dans la connaissance. Ici, il est question d’une religion aimable. Pascal respecte la règle qui veut que, pour être acceptée, une vérité doit répondre aussi bien aux principes du cœur qu’à ceux de l’esprit. Voir De l’esprit géométrique, II, De l’art de persuader, OC III, éd. J. Mesnard, p. 413-416.

Ce texte inscrit en marge de droite sert de transition logique avec la suite : une fois qu’il a été dit que l’on connaît la fausseté des autres religions, et qu’on trouve la religion chrétienne aimable, Pascal pourra passer aux avantages du peuple juif.

La table des matières permet aussi de renvoyer à la liasse Rendre la religion aimable, et par suite aux idées de la liasse Souverain bien.

Voir par opposition le texte Preuves par les Juifs IV (Laf. 454, Sel. 694) : Je vois donc des faiseurs de religions en plusieurs endroits du monde et dans tous les temps, mais ils n’ont ni la morale qui peut me plaire, ni les preuves qui peuvent m’arrêter, et qu’ainsi j’aurais refusé également, et la religion de Mahomet et celle de la Chine et celle des anciens Romains et celle des Égyptiens par cette seule raison que l’une n’ayant point plus de marques de vérité que l’autre, ni rien qui me déterminât nécessairement. La raison ne peut pencher plutôt vers l’une que vers l’autre.

La deuxième version de la Vie de M. Pascal de Gilberte Périer, § 50, OC I, éd. J. Mesnard, présente ce principe sous la forme suivante : « § 50. Un des principaux points de l’éloquence qu’il s’était fait était non seulement de ne rien dire que l’on n’entendît pas, ou que l’on entendît avec peine, mais aussi de dire des choses où il se trouvât que ceux à qui nous parlions fussent intéressés, parce qu’il était assuré que pour lors l’amour-propre même ne manquerait jamais de nous y faire faire réflexion, et de plus, la part que nous pouvons prendre aux choses étant de deux sortes (car ou elles nous affligent, ou elles nous consolent), il croyait qu’il ne fallait jamais affliger qu’on ne consolât, et que bien ménager tout cela était le secret de l’éloquence. »

Assez autorisée : au sens de pourvue d’autorité. Voir sur l’autorité la Préface au Traité du vide, OC II, éd. J. Mesnard, p. 777-780. Voir également Shiokawa Tetsuya, Entre foi et raison : l’autorité. Études pascaliennes, p. 47 sq.

Preuves par les Juifs IV (Laf. 454, Sel. 694). Je considère cette loi qu’ils se vantent de tenir de Dieu et je la trouve admirable. C’est la première loi de toutes et de telle sorte qu’avant même que le mot de loi fût en usage parmi les Grecs, il y avait près de mille ans qu’ils l’avaient reçue et observée sans interruption. Ainsi je trouve étrange que la première loi du monde se rencontre aussi la plus parfaite en sorte que les plus grands législateurs en ont emprunté les leurs comme il paraît par la loi des douze Tables d’Athènes qui fut ensuite prise par les Romains et comme il serait aisé de le montrer, si Josèphe et d’autres n’avaient assez traité cette matière.

Preuves par les Juifs I (Laf. 451, Sel. 691). Avantages du peuple juif. [...] Cette famille ou ce peuple est le plus ancien qui soit en la connaissance des hommes, ce qui me semble lui attirer une vénération particulière. Et principalement dans la recherche que nous faisons, puisque si Dieu s’est de tout temps communiqué aux hommes, c’est à ceux-ci qu’il faut recourir pour en savoir la tradition. Ce peuple n’est pas seulement considérable par son antiquité mais il est encore singulier en sa durée, qui a toujours continué depuis son origine jusqu’à maintenant, car au lieu que les peuples de Grèce et d’Italie, de Lacédémone, d’Athènes, de Rome et les autres qui sont venus si longtemps après soient péris il y a si longtemps, ceux-ci subsistent toujours et malgré les entreprises des tant de puissants rois qui ont cent fois essayé de les faire périr, comme leurs historiens le témoignent, et comme il est aisé de le juger par l’ordre naturel des choses pendant un si long espace d’années. Ils ont toujours été conservés néanmoins, et cette conservation a été prédite. Et s’étendant depuis les premiers temps jusques aux derniers, leur histoire enferme dans sa durée, celle de toutes nos histoires.

Russier Jeanne, La foi selon Pascal, II, p. 394. Pascal reprend les principes essentiels de l’interprétation janséniste du fait juif, mais en les faisant servir à la démonstration de la foi, ce qui fait son originalité. Il pose deux principes : 1. l’excellence de la loi donnée par Dieu aux Juifs ; 2. l’inefficacité de l’alliance comme moyen de salut. L’idée de l’identité entre ce que Dieu prescrit aux Juifs et ce qu’il commande aux chrétiens est un thème courant à Port-Royal : p. 395. Originalité de l’usage apologétique des deux principes : p. 400.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 474 sq. Pascal va jusqu’à célébrer la grandeur de la loi juive entendue au sens littéral, contrairement à saint Augustin.

Lemaître de Sacy, tr. de L’Exode et le Lévitique, Préface, § IV, p. XIX sq. Voir dans Chédozeau Bernard, L’univers biblique catholique au siècle de Louis XIV. La Bible de Port-Royal, I, p. 347-378, les passages de cette Préface qui traitent de la Loi de Moïse.

Grotius Hugo, De veritate religionis christianae, I, § XI. Judaica religio nihil quidem habuit illicitum aut inhonestum. Elle est pourtant inférieure à la chrétienne. Voir Pars V, § VI : « Ostenditur lege Mosis perfectiorem aliam dari potuisse. »

Voir contra Voltaire, Traité de métaphysique, ch. V, in Mélanges, éd. Van den Heuvel, Pléiade, p. 182-183, un pastiche sarcastique de ce passage de Pascal. « Je lis le plus ancien livre qui soit au monde, conservé par un peuple qui se prétend le plus ancien peuple ; ce livre le dit même que Dieu a autrefois donné aux Juifs les lois les plus détaillées que jamais nation ait reçues », mais sans jamais dire « un mot de leur âme ».

-------

Je trouve d’effectif que depuis que la mémoire des hommes dure, voici un peuple qui subsiste plus ancien que tout autre peuple.

Preuves par discours III (Laf. 436, Sel. 688). Antiquité des Juifs.

Effectif : réel et positif. On m’a donné une parole effective et positive de faire telle chose (Furetière). Pascal emploie ce mot à plusieurs reprises dans les Pensées, lorsqu’il veut souligner qu’il existe des raisons de croire la religion chrétienne qui consistent en faits incontestables que chacun peut constater par lui-même. Voir les fragments suivants :

Preuves par les Juifs IV (Laf. 454, Sel. 694). Je vois la religion chrétienne fondée sur une religion précédente, où voici ce que je trouve d’effectif. Je ne parle point ici des miracles de Moïse, de Jésus-Christ et des apôtres, parce qu’ils ne paraissent pas d’abord convaincants et que je ne veux que mettre ici en évidence tous les fondements de cette religion chrétienne qui sont indubitables, et qui ne peuvent être mis en doute par quelque personne que ce soit.

Preuves par les Juifs V (Laf. 456, Sel. 696). Ceci est effectif : Pendant que tous les philosophes se séparent en différentes sectes il se trouve en un coin du monde des gens qui sont les plus anciens du monde, déclarant que tout le monde est dans l’erreur, que Dieu leur a révélé la vérité, qu’elle sera toujours sur la terre.

Pascal dit la même chose en termes un peu différents dans le texte A P. R. 2 (Laf. 149, Sel. 182). Je n’entends pas que vous soumettiez votre créance à moi sans raison, et ne prétends point vous assujettir avec tyrannie. Je ne prétends point aussi vous rendre raison de toutes choses. Et pour accorder ces contrariétés j’entends vous faire voir clairement par des preuves convaincantes des marques divines en moi qui vous convainquent de ce que je suis et m’attirer autorité par des merveilles et des preuves que vous ne puissiez refuser et qu’ensuite vous croyiez les choses que je vous enseigne quand vous n’y trouverez autre sujet de les refuser, sinon que vous ne pouvez par vous-même connaître si elles sont ou non.

Un peuple qui subsiste plus ancien que tout autre peuple : voir Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 470 sq. Pascal ne veut pas dire que les Hébreux, dans l’état des connaissances historiques de son temps, passent pour le plus ancien peuple qui ait existé ; saint Augustin dit le contraire, Cité de Dieu, XVI, 1-12. Le peuple juif est le plus ancien des peuples existants, et en ce qui concerne les peuples antérieurs à lui, nous ne savons plus rien. À l’origine de la période historique se trouve le peuple juif. C’est la nation qui possède le plus ancien livre du monde.

Cohn Lionel, Une polémique judéo-chrétienne au Moyen Âge et ses rapports avec l’analyse pascalienne de la religion juive, Reprint of Bar Ilan, volume in Humanities and social sciences, Jérusalem, 1969.

Cohn Lionel, “Pascal et le judaïsme”, in Pascal. Textes du tricentenaire, Chroniques de Port-Royal, 11-14, p. 206-224.

Il est annoncé constamment aux hommes qu’ils sont dans une corruption universelle, mais qu’il viendra un Réparateur.

Corruption universelle : voir Écrits sur la grâce, III, Traité de la prédestination, 3, OC III, éd. J. Mesnard, p. 793-794. § 7.

« Adam, ayant péché et s’étant rendu digne de mort éternelle,

pour punition de sa rébellion,

Dieu l’a laissé dans l’amour de la créature.

Et sa volonté, laquelle auparavant n’était en aucune sorte attirée vers la créature par aucune concupiscence, s’est trouvée remplie de concupiscence que le Diable y a semée, et non pas Dieu.

§ 8. La concupiscence s’est donc élevée dans ses membres et a chatouillé et délecté sa volonté dans le mal, et les ténèbres ont rempli son esprit de telle sorte que sa volonté, auparavant indifférente pour le bien et le mal, sans délectation ni chatouillement ni dans l’un ni dans l’autre, mais suivant, sans aucun appétit prévenant de sa part, ce qu’il connaissait de plus convenable à sa félicité, se trouve maintenant charmée par la concupiscence qui s’est élevée dans ses membres. Et son esprit très fort, très juste, très éclairé, est obscurci et dans l’ignorance.

§ 9. Ce péché ayant passé d’Adam à toute sa postérité, qui fut corrompue en lui comme un fruit sortant d’une mauvaise semence, tous les hommes sortis d’Adam naissent dans l’ignorance, dans la concupiscence, coupables du péché d’Adam et dignes de la mort éternelle. »

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 168-169. Universalité de la concupiscence.

Sur Jésus-Christ réparateur de la corruption des hommes, voir le dossier thématique Jésus-Christ, et la liasse Preuves de Jésus-Christ.

Que ce n’est pas un homme qui le dit, mais une infinité d’hommes et un peuple entier, prophétisant et fait exprès, durant quatre mille ans. Leurs livres dispersés durant quatre cents ans.

Fait exprès : le peuple juif a été choisi exprès par Dieu pour assurer une mission prophétique au milieu des nations.

Preuves par les Juifs I (Laf. 451, Sel. 691). Avantages du peuple juif. Dans cette recherche le peuple juif attire d’abord mon attention par quantité de choses admirables et singulières qui y paraissent. Je vois d’abord que c’est un peuple tout composé de frères, et au lieu que tous les autres sont formés de l’assemblage d’une infinité de familles, celui-ci quoique si étrangement abondant est tout sorti d’un seul homme, et étant ainsi tous une même chair et membres les uns des autres, composent un puissant état d’une seule famille, cela est unique.

Quatre mille ans : entendre de la création à l’avènement du Christ. Sur la date supposée de la création à l’époque, voir Preuves de Moïse 6 (Laf. 296, Sel. 327). Sur ce sujet, on peut recourir principalement aux ouvrages suivants :

Ferreyrolles Gérard, “L’influence de la conception augustinienne de l’histoire...”, XVIIe siècle, 135, p. 219. Il y a un consensus grossier des chronologistes pour indiquer à peu près 4 000 avant Jésus-Christ. Mais il y a des divergences : le P. Pezron, en 1687, indique 5 500 avant Jésus-Christ. Selon Genebrard, saint Augustin donne un nombre du même ordre. Parmi les chronologistes les plus estimés, y compris par les Messieurs de Port-Royal, figure le jésuite Denis Petau (1585 -1652), auteur du Rationarium temporum in partes duas, libros tredecim distributam, editio ultima, S. Cramoisy, Paris, 1652, et d’un Opus de doctrina temporum, Paris, 1627. D’après ce dernier ouvrage, t. II, ch. VI, le monde a été créé en automne, le 26 octobre en 3 983 avant Jésus-Christ juste après 9 heures. Voir aussi le Rationarii temporum pars secunda, Lib. secundus, ch. I.

Les écarts laissent donc place à de grandes approximations. Le fragment Prophéties 20 (Laf. 341, Sel. 373) montre comment Pascal a envisagé de les traiter.

Mersenne Marin, Questions inouïes, Question XXIV, éd. Pessel, Corpus de philosophes en langue française, Paris, Fayard, p. 67, aborde ces discussions à l’intention des lecteurs profanes.

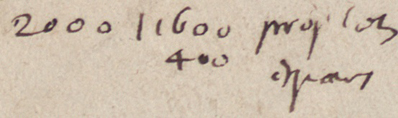

Les nombres de quatre cents et mille six cents ans figurent dans une note qui ressemble à un calcul dans le fragment Preuves par les Juifs V (Laf. 457, Sel. 696).

|

2 000 |

{ |

1 600 prophètes 400 épars |

Pascal affirme que Dieu a suscité des prophètes durant mille six cents ans, puis pendant quatre cents ans, a dispersé les Juifs qui portaient leurs prophéties dans tous les lieux du monde. Le total de 1 600 + 400, soit 2 000, renvoie à peu de chose près à l’époque à laquelle, selon la chronologie de la Bible de Port-Royal, Abraham naît, soit en 1992 avant Jésus-Christ. Selon les vues de Port‑Royal, le prophétisme proprement dit commence avec Abraham, en 1992, jusqu’au « dernier des prophètes », Malachie, dont l’activité se situe vers 454 ou 460 ; après quoi la prophétie cesse. Voir ce qu’écrit Philippe Sellier, “Le fondement prophétique”, in Port-Royal et la littérature, Pascal, 2e éd., 2010, p. 461-470.

La chronologie pascalienne du prophétisme, selon Philippe Sellier, Port-Royal et la littérature, 2e éd., 2010, p. 463-464, place

le début du monde en 4 004 avant Jésus-Christ,

en 2 334 le Déluge (seconde naissance de l’humanité),

vers 1 992 ou 1 996 environ, Abraham et les patriarches, début de la promesse de l’alliance éternelle,

en 1 483, la sortie d’Égypte sous la direction de Moïse,

en 1 055, le règne de David, roi-prophète,

en 875, le prophète Élie,

de 825 à 454, les prophètes écrivains, d’Osée à Malachie, dernier des prophètes (vers 454 ou 460).

Dans les 2 000 ans environ qui séparent Abraham du Christ, Pascal discerne deux périodes : la première, qui correspond à la période d’activité prophétique, d’Abraham à Malachie, s’étend sur 1 600 ans environ, est suivie d’une période de cessation de la prophétie, qui dure à peu près 400 ans.

Brunschvicg 706, GEF XIV, p. 140, interprète les nombres 1 600 et 400 comme suit : « de ces deux périodes, l’une commence à Abraham et l’autre finit à Jésus-Christ. L’événement qui les sépare serait la dispersion des Juifs, contemporaine de la captivité de Babylone » : Prophéties 15 (Laf. 335, Sel. 368), Voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ dont l’Évangile devant être cru de tout le monde, il a fallu non seulement qu’il y ait eu des prophéties pour le faire croire mais que ces prophéties fussent par tout le monde pour le faire embrasser par tout le monde.

Il ne faut pas confondre la dispersion dans tous les lieux du monde, dont il est question ici, avec celle qui a suivi la destruction de Jérusalem par les Romains. Les quatre cents ans dont il est ici question se situent avant l’avènement du Christ, alors que la prise de Jérusalem date de 70 après Jésus-Christ. Cette période de quatre cents ans correspond aux dominations successives des Perses, des souverains hellénistiques et des Romains. Beaucoup de Juifs restèrent dans les pays où on les avait déplacés. Ce temps de domination étrangère a paradoxalement contribué à renforcer la foi dans le Dieu d’Israël, fort ruinée durant les rois nationaux. D’autre part, beaucoup de Juifs partis en pays étrangers, ont fait pénétrer la notion du Dieu unique, préparant ainsi la voie de l’évangélisation.

Preuves par les Juifs V (Laf. 456, Sel. 696). Ceci est effectif : Pendant que tous les philosophes se séparent en différentes sectes il se trouve en un coin du monde des gens qui sont les plus anciens du monde, déclarant que tout le monde est dans l’erreur, que Dieu leur a révélé la vérité, qu’elle sera toujours sur la terre. En effet toutes les autres sectes cessent ; celle-là dure toujours et depuis quatre mille ans ils déclarent qu’ils tiennent de leurs ancêtres que l’homme est déchu de la communication avec Dieu dans un entier éloignement de Dieu, mais qu’il a promis de les racheter que cette doctrine serait toujours sur la terre, que leur loi a double sens. Que durant mille six cents ans ils ont eu des gens qu’ils ont crus prophètes qui ont prédit le temps et la manière. Que quatre cents ans après ils ont été épars partout, parce que Jésus-Christ devait être annoncé partout.

Prophéties 15 (Laf. 335, Sel. 368). La plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. C’est aussi à quoi Dieu a le plus pourvu, car l’événement qui les a remplies est un miracle subsistant depuis la naissance de l’Église jusques à la fin. Aussi Dieu a suscité des prophètes durant mille six cents ans et pendant quatre cents ans après il a dispersé toutes ces prophéties avec tous les Juifs qui les portaient dans tous les lieux du monde. Voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ dont l’Évangile devant être cru de tout le monde, il a fallu non seulement qu’il y ait eu des prophéties pour le faire croire mais que ces prophéties fussent par tout le monde pour le faire embrasser par tout le monde.

Sur les premiers temps de l’humanité tels qu’on les concevait au XVIIe siècle, voir Poulouin Claudine, Le temps des origines. L’Éden, le Déluge et les « temps reculés » de Pascal à l’Encyclopédie, 1998.

Plus je les examine, plus j’y trouve de vérité,

L’identification de l’identité du locuteur est problématique. Il n’est évidemment guère possible de l’identifier à Pascal lui-même, comme c’est parfois le cas ailleurs. Pascal aurait apparemment eu dessein de faire parler un homme déjà assez engagé dans sa quête, qui rapporte une étape de sa recherche. L’emploi du présent de l’indicatif donne à la phrase une allure de confidence, peut-être destinée à donner au lecteur l’impression que l’on s’adresse à lui. Le problème se pose a fortiori pour le passage qui suit, sur l’accueil du Christ réparateur. Voir plus bas, et les remarques relatives à la comparaison entre le texte du manuscrit et celui de l’édition des Pensées, sur l’emploi des pronoms personnels je et nous.

C’est de cette façon que la Préface des Pensées composée par Étienne Périer présente la stratégie rhétorique de Pascal : « Il commença d’abord par une peinture de l’homme, où il n’oublia rien de tout ce qui le pouvait faire connaître et au-dedans et au-dehors de lui-même, jusqu’aux plus secrets mouvements de son cœur. Il suppose ensuite un homme qui, ayant toujours vécu dans une ignorance générale, et dans l’indifférence à l’égard de toutes choses, et surtout à l’égard de soi-même, vient enfin à se considérer dans ce tableau, et à examiner ce qu’il est ». Après avoir adressé ce personnage fictif aux philosophes, « il lui fait ensuite parcourir tout l’univers et tous les âges, pour lui faire remarquer une infinité de religions qui s’y rencontrent », en marquant qu’il ne peut rien y trouver « qui le puisse satisfaire ». « Enfin il lui fait jeter les yeux sur le peuple juif, et il lui fait observer des circonstances si extraordinaires qu’il attire facilement son attention. Après lui avoir représenté tout ce que ce peuple a de singulier, il s’arrête particulièrement à lui faire remarquer un livre unique par lequel il se gouverne, et qui comprend tout ensemble son histoire, sa loi et sa religion ». Les étapes suivantes consistent à découvrir le péché originel, le devoir de l’amour de Dieu, les miracles et les prophéties. Enfin, toujours selon Étienne Périer, Pascal devait en venir à l’histoire de l’Église (Préface de l’édition de Port-Royal, in Pascal, Pensées sur la religion, III, Documents, éd. Lafuma, Éd. du Luxembourg, Paris, 1951, p. 134-138).

Cette interprétation n’est du reste pas propre à Étienne Périer. Filleau de la Chaise pense aussi que le lecteur devait se mettre « à la place d’un homme que M. Pascal supposait avoir du sens, et qu’il se proposait en idée de pousser à bout, et d’atterrer, pour le mener pied à pied à la connaissance de la vérité ». Filleau décrit cette recherche jusqu’au moment où le personnage, « prêt à tomber dans le désespoir » et ayant envisagé le suicide, découvre le peuple juif, qui lui ouvre des perspectives nouvelles (Discours sur les Pensées de M. Pascal, in Pensées sur la religion, III, Documents, éd. Lafuma, Éd. du Luxembourg, Paris, 1951, p. 92-95).

Et quand j’ajoute à cela les miracles divins de l’un et de l’autre ce qui a précédé et ce qui a suivi, plus de prophètes : un peuple entier le prédit avant sa venue, un peuple entier l’adore après sa venue ; et cette synagogue qui l’a précédé, et ce nombre de Juifs misérables et sans prophètes qui le suivent et qui, étant tous ennemis, sont d’admirables témoins pour nous de la vérité de ces prophéties où leur misère et leur aveuglement même est prédit.

Pascal a écrit, puis barré Et quand j’ajoute à cela les miracles divins de l’un et de l’autre. Voir la transcription diplomatique.

Ennemis : le peuple juif n’est pas hostile à Jésus-Christ comme personne, mais il récuse « l’accomplissement », c’est-à-dire que les prophéties messianiques se réalisent en lui. Ce point paraît essentiel à Pascal, car il exclut que la tradition juive soit prévenue en faveur de Jésus.

Prophéties V (Laf. 488, Sel. 734). Les Juifs en le tuant pour ne le point recevoir pour Messie, lui ont donné la dernière marque du Messie. Et en continuant à le méconnaître ils se sont rendus témoins irréprochables. Et en le tuant et continuant à le renier ils ont accompli les prophéties.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 486. Origine augustinienne de cette idée.

Prophéties VIII (Laf. 502, Sel. 738). Il fallait que pour donner foi au Messie il y eût eu des prophéties précédentes, et qu’elles fussent portées par des gens non suspects et d’une diligence et fidélité et d’un zèle extraordinaire et connu de toute la terre. Pour faire réussir tout cela, Dieu a choisi ce peuple charnel auquel il a mis en dépôt les prophéties qui prédisent le Messie comme libérateur et dispensateur des biens charnels que ce peuple aimait. Et ainsi il a eu une ardeur extraordinaire pour ses prophètes et a porté à la vue de tout le monde ces livres qui prédisent leur Messie, assurant toutes les nations qu’il devait venir, et en la manière prédite dans les livres qu’ils tenaient ouverts à tout le monde. Et ainsi ce peuple, déçu par l’avènement ignominieux et pauvre du Messie, ont été ses plus cruels ennemis. De sorte que voilà le peuple du monde le moins suspect de nous favoriser et le plus exact et zélé qui se puisse dire pour sa loi et pour ses prophètes qui les porte incorrompus.

Enfin eux sans idoles ni roi.

Loi figurative 14 (Laf. 258, Sel. 290). Osée a prédit qu’il serait sans roi, sans prince, sans sacrifice etc., sans idoles, ce qui est accompli aujourd’hui, ne pouvant faire sacrifice légitime hors de Jérusalem.

Osée, III, 4-5. « C’est l’état où les enfants d’Israël seront pendant un long temps, sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel, sans éphod, et sans théraphins ; 5. Et après cela les enfants d’Israël reviendront, et ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et David, leur roi ; et dans les derniers jours ils recevront avec une frayeur respectueuse le Seigneur, et les grâces qu’il doit leur faire » (tr. de Port-Royal).

-------

Le sceptre étant encore entre les mains du premier usurpateur étranger.

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 489. Référence au De civitate Dei, XVIII, 45. La prophétie de Jacob est entendue comme une annonce messianique. Des princes judéens ont régné en Judée jusqu’à Aristobule (67-63) ; suivit une période de troubles qui s’acheva sur l’avènement de l’iduméen Hérode (37-7 avant Jésus-Christ). La royauté n’étant plus entre les mains de Juda, l’arrivée du Messie était imminente. Jésus naquit sous le règne d’Hérode, en l’an 7 ou 6 avant l’ère qui porte son nom.

Prophéties I (Laf. 483, Sel. 718). Genèse, 49. [...] Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce que Scilo vienne, et les nations s’assembleront à lui pour lui obéir. Voir aussi Prophéties II (Laf. 484, Sel. 719).

-------

Le bruit de la venue de Jésus-Christ.

Je trouve cet enchaînement, cette religion toute divine dans son autorité, dans sa durée, dans sa perpétuité, dans sa morale, dans sa conduite, dans sa doctrine, dans ses effets.

Perpétuité : voir la liasse Perpétuité sur le sens du mot.

Conduite : action de celui qui conduit, qui guide ou qui mène. La Providence de Dieu a le soin, la conduite de tout l’univers. Ce mot a toutes les significations de son verbe : on dit la conduite d’un État, d’une famille, d’un vaisseau, d’une entreprise, d’un dessein, d’une affaire, d’une intrigue, d’un travail, d’un bâtiment d’un livre, d’une conscience, d’un voyageur, d’une voiture (Furetière).

Et ainsi je tends les bras à mon libérateur qui, ayant été prédit durant quatre mille ans, est venu souffrir et mourir pour moi sur la terre, dans les temps et dans toutes les circonstances qui en ont été prédites. Et par sa grâce j’attends la mort en paix, dans l’espérance de lui être éternellement uni

Espérance : à ne pas confondre avec la notion ordinaire de l’espoir. L’espérance chrétienne est une vertu théologale surnaturelle par son principe, la grâce, et par son objet, qui est d’une part la possession de Dieu dans le Ciel, et d’autre part la grâce, qui est le moyen de l’obtenir. Le chrétien accède à l’espérance par la foi. Le motif de l’espérance réside dans les attributs de Dieu que sont sa puissance, sa bonté et sa fidélité à ses promesses : espérance et confiance en Dieu sont associées, voire identiques. Cependant, si l’espérance doit être ferme comme l’assurance à l’égard des promesses de Dieu, elle doit être mêlée de crainte, car on n’est jamais certain de persévérer et de mourir en état de grâce. L’espérance est source de consolation et de soutien durant la vie sur terre, contre la tentation de l’angoisse et du désespoir. Par où il est clair que l’espérance est inséparable de la prière, qui en est l’extériorisation.

L’espérance est opposée non seulement à la témérité (ou présomption), mais surtout au désespoir, dont il est souvent question dans les Pensées.

✍

Fries H (Dir.), Encyclopédie de la foi, art. Espérance, t. II, Paris, Cerf, 1967, p. 9-18.

Sur la conception augustinienne de l’espérance, voir Encyclopédie saint Augustin, Paris, Cerf, 2005, p. 538-541, qui fournit une bibliographie.

Boulenger A., La doctrine catholique, t. 2, La morale, § 287 sq., p. 212 sq.

Voir les remarques de Pérouse Marie, L’invention des Pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), p. 310 sq., sur les pronoms et les modes verbaux dans les commentaires sur la comparaison de l’édition de Port-Royal avec le manuscrit original.

Venu souffrir et mourir pour moi : voir la Pensée n° 8H-19T recto (Laf. 919, Sel. 751). Console-toi. Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé. Je pensais à toi dans mon agonie ; j’ai versé telles gouttes de sang pour toi.

et je vis cependant avec joie, soit dans les biens qu’il lui plaît de me donner, soit dans les maux qu’il m’envoie pour mon bien et qu’il m’a appris à souffrir par son exemple.

Voir le commentaire de Havet, éd. des Pensées, I, 1866, p. 217, qui renvoie à l’exclamation du Mémorial, Joie, joie, joie, pleurs de joie. Il note : « joie austère, qui a aussi ses transports et son ivresse », comme dans « le papier mystique trouvé dans l’habit de Pascal ».

Soit dans les maux qu’il m’envoie pour mon bien et qu’il m’a appris à souffrir par son exemple : c’est l’idée développée dans la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Voir OC IV, éd. J. Mesnard, p. 964 sq., et p. 990 sq.La nouveauté de la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies par rapport aux prières qui demandent la guérison, consiste en ce qu’elle prend la maladie présente comme une donnée de fait, mais dont on peut faire un usage qui lui donne un sens. La maladie enferme une grâce, comme effet de la miséricorde de Dieu, qui appelle à lui le pécheur avant que, la mort survenant, il ne soit trop tard : p. 991. La maladie est donc un mal dont on peut tirer un bien, par l’union du malade aux souffrances qu’a subies le Christ :ainsi entendue, elle tend à être une forme de l’imitation de Jésus-Christ.

Saint-Cyran, Lettres, éd. Donetzkoff, I, Thèse, Paris-Sorbonne, p. 44 sq., 28 novembre 1628, lettre de Saint-Cyran, de Poitiers, à Jérôme Bignon ; voir p. 50. Il ne faut pas laisser passer le temps des afflictions sans bien en user : p. 50.

Preuves par discours III (Laf. 449, Sel. 690). Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d’amour et de consolation ; c’est un Dieu qui remplit l’âme et le cœur de ceux qu’il possède ; c’est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère, et sa miséricorde infinie ; qui s’unit au fond de leur âme ; qui la remplit d’humilité, de joie, de confiance, d’amour ; qui les rend incapables d’autre fin que de lui‑même.

Lettre 6 à Melle de Roannez, OC III, éd. J. Mesnard, p. 1040. Les peines de la conversion ne sont pas sans plaisir, et ne sont surmontées que par le plaisir. Pascal paraphrase Tertullien (plutôt qu’il ne le cite), Les spectacles (De spectaculis), XXIX éd. M. Turcan, Paris Cerf, 1986, p. 307 : « on ne quitte les plaisirs que pour d’autres plus grands » : p. 1041. « C’est la joie d’avoir trouvé Dieu qui est le principe de la tristesse de l’avoir offensé et de tout le changement de vie » : p. 1041. La joie propre au chrétien est mêlée de tristesse : p. 1041. La piété n’est pas une amertume sans consolation : OC III, p. 1042.

Sur la joie de Pascal, quelques commentaires importants peuvent être consultés. Voir notamment

OC III, éd. J. Mesnard, p. 40. La joie, dans le Mémorial, découle de la connaissance inséparable de l’amour ; elle éclate à plusieurs reprises dans le texte de façon fulgurante, mais persiste sous une forme plus douce dans le reste du texte. Le mot joie prend son relief si on le replace dans le contexte du passé immédiat de la vie de Pascal : alors que, comme en témoignent les lettres de Jacqueline Pascal à sa sœur Gilberte, Pascal n’éprouvait qu’un désir de conversion purement intellectuel, sans attrait effectif pour Dieu, il exprime ici l’allégresse que procure le don de la découverte de Dieu. Expression du sentiment que donne la connaissance de Dieu : p. 44.

Sellier Philippe, “Joie et mystique chez Pascal”, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e édition, 2010, p. 627-648. C’est un contresens de prendre le jansénisme pour une théologie de la tristesse : p. 634. Pascal s’oppose à la conception de la sécheresse et de la nuit comme facteurs du progrès spirituel ; comme tout Port-Royal, il est très réservé à l’égard de Jean de la Croix : p. 640. Il interprète les moments de sécheresse à des temps de retrait de la grâce. Pascal n’oublie jamais la part de déchirement que comporte la conversion, en raison de l’impiété qui subsiste chez l’homme qui se convertit. La douleur que l’on ressent dans la conversion n’est, comme Pascal l’écrit aux Roannez, que l’effet de la séparation de ce que la concupiscence faisait aimer.

Comme dit Tertullien, il ne faut pas croire que la vie du chrétien soit une vie de tristesse. La théologie augustinienne de la grâce intègre l’idée de la joie, qui fait prendre à l’homme conscience de sa misère, de ses chutes, de ses refus de l’amour de Dieu, et marque l’affermissement de l’âme dans la charité. L’insistance sur la joie chez Pascal se réfère au Christ qui, selon saint Jean, dit à ses apôtres que, s’ils se trouvent momentanément dans la tristesse, personne ne leur ravira leur joie (Jean, XVI, 22-24).

Sur le charme de la grâce, voir Sellier Philippe, “Joie et mystique chez Pascal”, p. 628 sq. Les Écrits sur la grâce expliquent la puissance de la grâce, mais ils font la part de la joie : voir ce qu’écrit Pascal dans le Traité de la prédestination, 3, § 13, OC III, éd. J. Mesnard, p. 795 : « la grâce de Jésus [...] n’est autre chose qu’une suavité et une délectation dans la loi de Dieu, répandue dans le cœur par le Saint Esprit, qui non seulement égalant, mais surpassant encore la concupiscence de la chair, remplit la volonté d’une plus grande délectation dans le bien que la concupiscence ne lui en offre dans le mal ». On quitte les plaisirs, dit Pascal, mais c’est pour en trouver de plus grands. Les écrits intimes comme le § 5 de la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies chantent aussi souvent la douceur et la délectation de la grâce comme douceur, délectation, délices, ravissement, joie, volupté du cœur, suavité : elle envahit la volonté, avant même que celle-ci ait eu à acquiescer. Dans le Mémorial, c’est le bonheur d’avoir trouvé le trésor caché de la grâce de Jésus-Christ qui commande tout. Comme Pascal l’écrit à Melle de Roannez : « Ôtons l’impiété, et la joie sera sans mélange. »

Bremond Henri, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des Guerres de Religion jusqu’à nos jours, IV, La conquête mystique. L’école de Port-Royal, rééd. 1967, p. 322-336. Bremond rattache la « joie de Pascal » au « signe » qu’il est sûr d’avoir reçu qu’il est aimé de Dieu, et que par suite, il aime Dieu : p. 336 sq. Bremond discute sur le fait de savoir si, oui ou non, cette joie a été, chez Pascal, mêlée d’autres sentiments, notamment d’angoisse, en raison de la formule Je m’en suis séparé, je l’ai renoncé, je l’ai crucifié : p. 374. La joie peut-elle coexister avec la crainte ?, p. 376.

Adam Michel, “Le thème de la joie dans l’œuvre de Pascal”, Bulletin de l’association Guillaume Budé, II, 1956, p. 97-101.

-------

Les ténèbres des Juifs effroyables et prédites :

Sellier Philippe, Pascal et saint Augustin, p. 489 sq. La misère des Juifs apparaît effrayante et prédite dans la prise de Jérusalem en 70, la diaspora sous Hadrien, la fin de la monarchie juive. Le Temple, le sacerdoce, les sacrifices de Jérusalem disparaissent. L’exil du peuple est désormais sans retour. Les ténèbres se voient dans l’hostilité des Juifs à Jésus-Christ.

Eris palpans in meridie.

Deutéronome, XXVIII, 29. « Et palpes in meridie sicut palpare solet caecus in tenebris, et non dirigas vias tuas. Omnique tempore calumniam sustineas, et opprimaris violentiâ, nec habeas qui liberet te ».

Tr. de Port-Royal : « Vous marcherez à tâtons en plein midi, comme l’aveugle au milieu des ténèbres. Vous ne réussirez point en ce que vous aurez entrepris. Vous serez noirci en tout temps par des calomnies, et opprimé par des violences, sans que vous ayez personne pour vous délivrer ».

Commentaire de Port-Royal : « Cet aveuglement se doit entendre [...] plutôt du cœur, que non pas du corps. Et en effet nous voyons l’accomplissement à la lettre de ce que Moïse prédisait aux Juifs de ces premiers temps ; puisqu’ils sont comme de véritables aveugles qui vont à tâtons en plein midi, c’est-à-dire, que lors même que la lumière éclatante du vrai soleil de justice paraît être en son midi, et que la foi de son adorable Incarnation s’est répandue dans toute la terre, ils sont les seuls presque qui ne l’ont point reconnu pour ce grand prophète promis par Moïse, et pour ce Messie qu’ils attendent tous les jours avec une extrême impatience, lisant à toute heure, et de tout leur cœur ce que l’on a prédit, sans pouvoir comprendre ce que tous les autres ont compris. »

Dabitur liber scienti litteras, et dicet : Non possum legere.

Isaïe, XXIX, 11. « « Et erit vobis visio omnium sicut verba libri signati, quem cum dederint scienti letteras, dicent : Lege istum : et respondebit : Non possum, signatus est enim ».

Tr. de Port-Royal : « Et toutes les visions des vrais prophètes vous seront comme les paroles d’un livre fermé avec des sceaux, qu’on donnera à un homme qui sait lire, en lui disant : Lisez ce livre ; et il répondra : Je ne le puis, parce qu’il est fermé ».