La liasse A P. R. (suite)

A P. R. et l’édition de Port-Royal

Le chapitre III, Véritable religion prouvée par les contrariétés qui sont dans l’homme, et par le péché originel, est composé de textes issus des liasses Contrariétés (n° 14), Souverain bien (2), A P.R. (1 et 2), Fausseté des autres religions (3 et 6), Morale chrétienne (1, 2, 3, 4, 7 et 8), du dossier de travail (Laf. 398, Sel. 17 ; Laf. 404, Sel. 23), des Preuves par discours II (Laf. 430-431, Sel. 683) et de Pensées diverses (Laf. 629, Sel. 522 ; Laf. 695, Sel. 574).

Le fragment A P. R. 1 a été intégré entièrement au début de ce chapitre ; il est suivi immédiatement de la Prosopopée issue de A P. R. 2.

Les notes de A P. R. 2 ont presque toutes étaient utilisées dans l’édition :

Le texte Incroyable que Dieu s’unisse à nous a constitué à lui seul le chapitre IV, Il n’est pas incroyable que Dieu s’unisse à nous.

Le paragraphe « Je n’entends pas que vous soumettiez votre créance à moi sans raison... » a été édité dans le chapitre XXVIII des Pensées chrétiennes.

Le texte « Dieu a voulu racheter les hommes et ouvrir le salut à ceux qui le chercheraient... » a été pris en compte dans le chapitre XVIII, Dessein de Dieu de se cacher aux uns, et de se découvrir aux autres.

Nota Bene : le dédoublement du texte du fragment Fondement 19 à la fin de A P. R. 2 dans les Copies a eu pour conséquence d’être édité à la suite du texte « Dieu a voulu racheter les hommes... » sans que ce fragment soit signalé par un fleuron.

Aspect stratigraphique

Selon Pol Ernst, Les Pensées de Pascal, Géologie et stratigraphie, p. 299-300 :

le feuillet RO 317 (A P. R. 1) porte un filigrane aux Armes des Médicis ;

le feuillet RO 321 (A P. R. 2) est marqué d’un filigrane Écu trois annelets / P.F. et le feuillet RO 325 (A P. R. 2) présente un filigrane pot / B RODIER. Ces deux feuillets constituaient une double feuille avant que Pascal ne les sépare pour les enfiler en liasse.

Les photos dont nous disposons du feuillet RO 321 et de son verso montrent que la double feuille RO 321 - 325 a été numérotée 1 par Pascal.

La reconstitution de Pol Ernst dans son Album p. 109 prouve que le papier RO 57-3 (Fondement 19) est le haut d’un feuillet de même type que ceux de A P. R. 2. Ce papier est sans doute issu d’une deuxième double feuille que Pascal a numérotée 2, comme l’indique le report du titre APR Pour demain sur ce papier ainsi que le numéro 2.

L’existence d’un autre papier (RO 161-1) de même type, intitulé A P. R. Grandeur et misère, et transcrit dans la liasse Contrariétés (Contrariétés 5 - Laf. 122, Sel. 155), indique que le dossier primitif de A P. R. a été en partie démantelé.

Bibliographie ✍

BOULLIER David Renaud, Apologie de la métaphysique, à l’occasion du Discours préliminaire de l’Encyclopédie, avec Les sentiments de M*** sur la critique des Pensées de Pascal par M. de Voltaire, Amsterdam, Jean Catuffe, 1753, p. 31 sq.

DESCOTES Dominique, “Espaces infinis égaux au fini”, Le grand et le petit, CRDP, Clermont-Ferrand, 1990, p. 41-68.

DESCOTES Dominique, “Sur quelques signes géométriques de Dieu chez le P. Mersenne et Pascal”, in DEMERSON Geneviève et DOMPNIER Bernard (dir.), Les signes de Dieu aux XVIe et XVIIe siècles, Clermont-Ferrand, 1993, p. 269-283.

ERNST Pol, Approches pascaliennes, Gembloux, Duculot, 1970, p. 185-196.

GHEERAERT Tony, À la recherche du Dieu caché. Introduction aux Pensées de Pascal, La Bibliothèque électronique de Port-Royal, 2007, p. 81 sq.

GOILLIET Pierre, “Théologie de la foi et méthode apologétique dans les Pensées. Commentaire du fragment 1469-430”, in Méthodes chez Pascal, Paris, P. U. F., 1979, p. 53-61.

MESNARD Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320. Voir p. 318.

MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993, p. 43.

PAROLINI Rocco, La tattica persuasiva di Blaise Pascal : il « renversement » gradevole, Annali dell’Università di Ferrara, Nuova serie, sezione III, Filosofia, 80, Università degli Studi di Ferrara, 2006.

PASCAL, Pensées, éd. P. Sellier, Paris, Garnier, 1991, p. 36-37 ; éd. 2010, p. 41-42.

PÉROUSE Marie, L’invention des Pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), Paris, Champion, 2009.

VOLTAIRE, Lettres philosophiques, XXV, § 1, éd. O. Ferret et A. McKenna, Paris, Garnier, 2010, p. 164 sq.

✧ Éclaircissements

♦ Sens des lettres APR

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, p. 42, rappelle que c’est Faugère qui a le premier suggéré que le sigle A P R signifie À Port-Royal, et que le texte qui porte ce titre est formé de notes prises en vue de la conférence où Pascal aurait exposé le plan de son Apologie, et dont Étienne Périer et Filleau de la Chaise ont fourni le résumé.

Ernst Pol, La trajectoire pascalienne de l’apologie, p. 8-11, présente les interprétations suivantes :

Apologie à Port-Royal

Apologie pour la religion

Apologie : Prosopopée de la Religion.

On propose aussi : À Port-Royal ; voir la discussion in Sellier Philippe, Pensées, p. 105, n.1. Par exemple, Ernst Pol, Approches pascaliennes, p. 185 sq., transforme sans explication le titre en À Port-Royal.

Mesnard Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320. Voir p. 318. L’interprétation ordinaire. ✍

Une autre interprétation : c’est la suscription de lettres envoyées au monastère ou aux alentours.

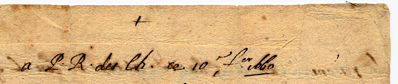

On trouve cette suscription dans la lettre autographe de Jacqueline du 10 février 1660, reproduite en fac-similé dans Œuvres de M. Victor Cousin, Quatrième série, Littérature, tome II, Jacqueline Pascal, Paris, Pagnerre, 1849, et éditée dans OC IV, éd. J. Mesnard, p. 792-794. Voir ce qu’en dit OC I, p. 59, notamment sur le médecin Philippe Hecquet, auquel la lettre a été donnée.

L’original de cette lettre est à la Bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand. (ci-dessus : en-tête de la lettre originale a P.R. des Ch[amps] ce 10 f[évri]er 1660)

La conférence à Port-Royal

A P. R. signifie presque à coup sûr À Port-Royal, et se rapporte à la conférence que, selon la tradition, Pascal y a donnée sur son projet d’ouvrage sur la religion chrétienne.

Filleau de la Chaise, Discours sur les Pensées de M. Pascal, in Pascal, Pensées, III, éd. Lafuma, Paris, Éd. du Luxembourg, 1951, p. 105. ✍

Préface de l’édition de Port-Royal, in Pascal, Pensées, III, éd. Lafuma, Paris, Éd. du Luxembourg, 1951, p. 134. « Il se rencontra néanmoins une occasion, il y a environ dix ou douze ans, en laquelle on l’obligea, non pas d’écrire ce qu’il avait dans l’esprit sur ce sujet-là, mais d’en dire quelque chose de vive voix. Il le fit donc en présence et à la prière de plusieurs personnes très considérables de ses amis. Il leur développa en peu de mots le plan de tout son ouvrage ; il leur représenta ce qui en devait faire le sujet et la matière ; il leur en rapporta en abrégé les raisons et les principes, et il leur en expliqua l’ordre et la suite des choses qu’il y voulait traiter. Et ces personnes, qui sont aussi capables qu’on le puisse être de juger de ces sortes de choses, avouent qu’elles n’ont jamais rien entendu de plus beau, de plus fort, de plus touchant, ni de plus convaincant ; qu’elles en furent charmées ; et que ce qu’elles virent de ce projet, et de ce dessein dans un discours de deux ou trois heures, fait ainsi sur-le-champ, sans avoir été prémédité ni travaillé, leur fit juger que ce pourrait être un jour, s’il était jamais exécuté et conduit à sa perfection par une personne dont ils connaissaient la force et la capacité, qui avait accoutumé de tant travailler tous ses ouvrages, qui ne se contentait presque jamais de ses premières pensées, quelque bonnes qu’elles parussent aux autres, et qui a refait souvent jusqu’à huit ou dix fois des pièces que tout autre que lui trouvait admirables dès la première. ». Étienne Périer résume ensuite l’itinéraire de l’ouvrage de Pascal.

Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, p. 42 sq. La conférence a pu avoir lieu en 1658, sans doute au mois de mai. Cette date est justifiée dans Mesnard Jean, Pascal et les Roannez, p. 649. Il faut dater la conférence de 1658, car si Roannez a été le témoin de la conférence qui a renseigné Filleau de la Chaise, il est nécessaire qu’elle ait eu lieu avant le mois de juillet, car Roannez n’est rentré du Poitou qu’au début de l’année suivante. Au moment de ce retour, Pascal est usé par la campagne des Provinciales et par la rédaction des traités sur la roulette ; pendant un an et demi, il ne fera plus de travail suivi. On situe donc la conférence vers mai ou juin.

Pascal, Pensées, éd. Ph. Sellier, Paris, Garnier, 1991, p. 36-37 ; éd. 2010, p. 41-42. « Une conférence chargée d’énigmes ». Ph. Sellier discute l’hypothèse que les papiers intitulés A P. R. aient été les vestiges de la conférence évoquée par É. Périer dans sa Préface.

McKenna Antony, Entre Descartes et Gassendi. La première édition des Pensées de Pascal, Paris et Oxford, Voltaire Foundation, 1993, p. 47 sq. ✍

Pérouse Marie, L’invention des Pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), Paris, Champion, 2009, p. 67 sq. Le rapport de la Préface d’Étienne Périer. Voir p. 100 sq. La conférence, un parcours apologétique : p. 111 sq. La conférence et l’apologie selon Filleau de la Chaise : p. 116 ; et d’après l’exposé de Périer : p. 122 sq. Le rapport de la conférence ne fait presque aucun cas des liasses A P. R., Commencement, Soumission et usage de la raison, Excellence de cette manière de prouver Dieu, et Transition de la connaissance de l’homme à Dieu.

Mesnard Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320. Voir p. 318. ✍

Sellier Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, p. 84 sq. A P. R. serait le projet de conclusion de la première partie de l’Apologie telle que la reconstitue Ph. Sellier.

Soelberg Nils, “La dialectique de Pascal. De la conférence de Port-Royal à la démarche apologétique”, Revue romane t. XIII, fasc. 2, 1978, p. 229-276.

Les papiers intitulés A P. R. Pour demain ont sans doute servi à préparer la conférence que Pascal a faite à ses amis. Mais il semble que A P. R. Commencement (A P. R. 1) constitue une reprise de ces ébauches, que Pascal a retravaillées et conduit à un état de rédaction plus avancé. Du reste, les papiers qui portent le titre A P. R. ont été démembrés (voir ci-dessus). À côté des deux plus grands, qui sont entrés dans l’une des liasses, qui porte le même titre, un autre figure dans Contrariétés 5 (Laf. 122, Sel. 155) ; enfin, la fin de A P. R. 2 (A P. R. Pour demain), précédée aussi du même titre, a été placée dans la liasse Fondement (Voir Fondement 19). Lafuma ne l’y a pas maintenue, mais, comme le transfert a sans doute été intentionnel, il semble qu’il faut maintenir dans Fondement ce papier qui porte aussi le titre A P. R. pour demain. Voir l’édition de Philippe Sellier, et Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., p. 43.

♦ Fonction de A P. R. dans l’ensemble de l’argumentation des Pensées

Dans la liasse A P. R., Pascal résume les données du problème de la condition de l’homme, tel que les précédentes liasses l’ont construit.

La première donnée de ce nouveau problème concerne la nature de la vérité : la recherche d’ordre philosophique a échoué parce que sa base était vicieuse. Puisque l’échec de l’enquête provient du fait qu’on en a tiré ses principes de la raison, c’est-à-dire une faculté interne de l’homme, il faudra admettre que, dans la nouvelle recherche, la vérité cherchée ne soit pas un pur produit de cette raison naturelle, qu’elle provienne d’une autre origine que l’homme, donc que l’on puisse s’appuyer sur des principes qui ne sont pas le produit des facultés naturelles de l’homme. En d’autres termes, elle doit nécessairement provenir d’une révélation dont l’origine soit extérieure aux facultés naturelles de l’homme, c’est-à-dire être d’ordre religieux. C’est donc toute la position du problème qui se trouve déplacée.

Il en découle que toute doctrine qui prétendra apporter la vérité doit contenir une part de mystère. Si la vérité est d’origine surnaturelle, il est normal que par certains côtés elle dépasse les capacités de la raison humaine, faute de quoi elle lui serait purement et simplement soumise. Une religion qui serait purement rationnelle et n’enfermerait aucun mystère serait par définition fausse.

En revanche, une religion qui serait entièrement mystérieuse serait inacceptable, s’imposant de façon tyranniquement dogmatique : il faut en fait que ce soit la raison elle-même qui juge qu’elle doit céder devant elle, afin de ne pas retomber dans les contradictions inextricables des philosophes. Autrement dit, toute doctrine qui prétendra apporter la vérité ne doit pas contredire grossièrement la raison par des dogmes aberrants : elle doit se situer au-dessus de la raison, et lui révéler pour ainsi dire de l’extérieur des principes qui lui permettront ensuite de fonctionner à nouveau sainement. De même qu’en mathématiques en effet, ces principes admis peuvent en tirer les conséquences : c’est ce que font les théologiens, et Pascal le fait lui-même dans ses Écrits sur la grâce, lorsqu’à partir de dogmes révélés, souvent mystérieux en eux-mêmes, ils déduisent par raisonnement les conséquences qui en découlent. La formule qui résume ce point central de l’apologétique de Pascal sert de titre à l’une des liasses clés : « Soumission et usage de la raison. » Soumission pour les dogmes qui servent de principes, mais usage de la raison pour tout ce qui en découle. C’est à ce prix que la religion peut être autre chose qu’une soumission à l’obscurantisme ou à la superstition, sans renoncer en rien à ce qu’elle peut enfermer de transcendance.

C’est dans cette voie que Pascal s’engage dans la liasse A P. R. Car si l’enquête philosophique a échoué globalement, elle n’en a pas moins révélé certaines conditions auxquelles doit répondre une religion vraie, qui permettent d’orienter la recherche.

Certaines conditions touchent la connaissance de l’homme. Demeurent indiscutables deux faits que les philosophes n’ont pas su voir ensemble : sa nature comporte des aspects de grandeur et de misère.

D’autre part, la vraie religion doit aussi satisfaire ce que L’Art de persuader appelle les principes du désir. Elle doit montrer qu’il existe en Dieu le souverain bien que l’homme recherche ; mais il faut aussi qu’elle reconnaisse qu’un nombre considérable d’hommes refuse ce bien, et enfin qu’elle donne la raison de ces « oppositions à Dieu et à notre propre bien ». Autrement dit, une religion vraie doit pouvoir expliquer l’existence de ceux qui ne croient pas en elle.

Enfin il faut que sa morale ne soit pas désespérante comme celle des athées, ni surhumaine comme celle des stoïciens, donc qu’elle enseigne les remèdes aux misères de l’homme, avec les moyens de les obtenir. Ce sera, dans la religion chrétienne, la morale chrétienne qu’exposera l’une des dernières liasses des Pensées ; mais comme il y a loin de la connaissance de Dieu à l’aimer, le moyen d’obtenir les remèdes à la misère de l’homme sont principalement la prière, comme l’indiquera la Conclusion.

Ces conditions servent de crible. La manière dont il a posé le problème oblige en effet Pascal à examiner toutes les religions qui peuvent prétendre révéler aux hommes la vérité, pour voir si elles remplissent mieux les conditions que la chrétienne. C’est l’office de la deuxième partie de l’apologie, que Pascal n’a pas eu le temps de mener à terme, et que nous ne connaissons que par fragments.

Cette liasse constitue donc une charnière de l’apologie, dans la mesure où elle impose le passage de l’ordre des philosophies naturelles à celui de religions révélées. Toutefois, elle n’accomplit pas entièrement ce passage, dont elle montre seulement qu’il est nécessaire : ce sont les liasses suivantes, qui montreront pourquoi et comment la raison humaine doit se soumettre pour pouvoir s’exercer, et combien cette manière de prouver Dieu est excellente.

Ernst Pol, Approches pascaliennes, Gembloux, Duculot, 1970, p. 194-196. Le texte de A P. R. est une introduction générale, une « présentation globale et sommaire du sujet que l’apologiste se propose de traiter » comme de « la manière dont il se propose de le traiter ».

Sellier Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, p. 84 sq. A P. R. serait le projet de conclusion de la première partie de l’Apologie telle que la reconstitue Ph. Sellier.

Thirouin Laurent, “Transition de la connaissance de l’homme à Dieu : examen d’une liasse des Pensées”, p. 367. A P. R. est le véritable lieu de la transition, qui rassemble tous les éléments du problème repérés précédemment. La liasse énonce les prétentions de la religion devant les incohérences relevées, ce à quoi elle entend parvenir et ce qu’elle ne prétend point faire. Commencement joue le rôle de captatio benevolentiae, en brisant l’inintérêt, le refus d’entendre ; c’est le lieu du pari. Soumission fait le point sur la part d’irrationalité du christianisme ; elle est directement conçue contre les athées. Excellence s’adresse au contraire aux déistes, pour montrer que seule la voie par le Christ mène à Dieu. Transition s’interroge alors sur les moyens qu’a l’homme, étant donné ses possibilités de connaissance, de parvenir à Dieu.

Pérouse Marie, L’invention des Pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), Paris, Champion, 2009, p. 67 sq. La liasse A P. R. tire les conclusions qui s’imposent au spectacle de la nature et après la peinture de la condition de l’homme, et avant l’exposé des preuves théologiques et historiques de la religion, à commencer par la nature est corrompue : savoir la nécessité pour la véritable religion de livrer la clé de ces contrariétés. Elle montre que la religion chrétienne possède cette marque, par le récit de la chute ; elle introduit la recherche des preuves, et évoque le fondement de la foi qu’est l’idée du Dieu caché. Mais selon Marie Pérouse, avec les quatre liasses qui suivent, Commencement, Soumission et usage de la raison, Excellence de cette manière de prouver Dieu, et Transition de la connaissance de l’homme à Dieu, la liasse A P. R. n’avait pas vocation à figurer dans l’apologie définitive.